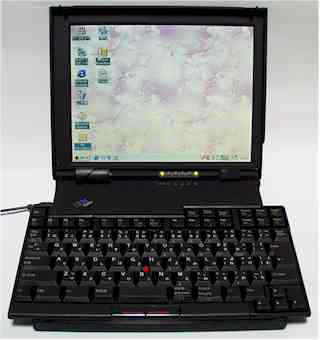

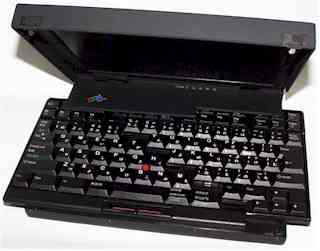

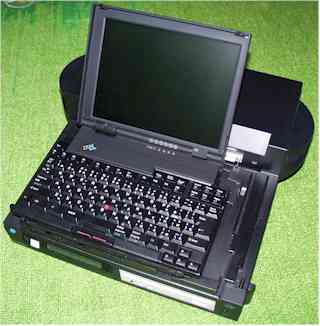

初めて見る目からは何とも奇妙な姿にしか見えませんが、非常に見易い

VGA液晶パネルと本体から張り出したキーボードが、快適なオペレーションを提供してくれます。

初めて見る目からは何とも奇妙な姿にしか見えませんが、非常に見易い

VGA液晶パネルと本体から張り出したキーボードが、快適なオペレーションを提供してくれます。ThinkPad 701Cは数ある ThinkPadの中でも恐らく最もインパクトがあり、最も有名で歴史に残る機種と言っても過言ではないでしょう。

コンパクトな本体を開くとキーボードが展開する TrackWrite機構は、如何にもアメリカ的な大胆で斬新な機構で、小型ノートとしてはトップクラスの入力環境を実現しています。

基本スペックは、CPU:DX4-75MHz,RAM:8MB,HDD:540MB or 700MB,LCD:VGA10.4" TFT

or DSTN と、既に最前線で使うには辛い仕様です。

残念ながら、TrackWrite機構のコストや構造上の問題からか、後継機の出現の可能性は低そうですが、本機だけで終わらせるにはとても勿体ないと思います。

初めて見る目からは何とも奇妙な姿にしか見えませんが、非常に見易い

VGA液晶パネルと本体から張り出したキーボードが、快適なオペレーションを提供してくれます。

初めて見る目からは何とも奇妙な姿にしか見えませんが、非常に見易い

VGA液晶パネルと本体から張り出したキーボードが、快適なオペレーションを提供してくれます。

私もそうでしたが、本機は「欲しくなると魅力が見えてくる、手にすると更に面白さが判る」不思議なモデルです。

その裏で、色々と苦労が耐えない機種ですが、、、(^^;

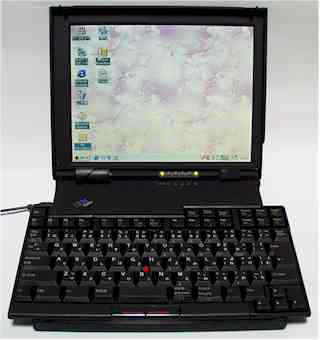

B5クラスの大きさは現在でも可搬性はまずまずです。

B5クラスの大きさは現在でも可搬性はまずまずです。

が、やや重いのが辛いところでしょうか?

それでは液晶パネルを開いてみましょう。(^^)

この角度位までは、キーボードは沈黙を守っています。(^^;

この角度位までは、キーボードは沈黙を守っています。(^^;

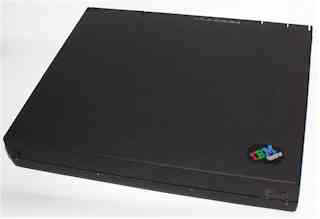

格納状態のキーボードが左右に開きます。

格納状態のキーボードが左右に開きます。

左右いっぱいまで移動すると、右側分割部分が手前に移動します。

左右いっぱいまで移動すると、右側分割部分が手前に移動します。

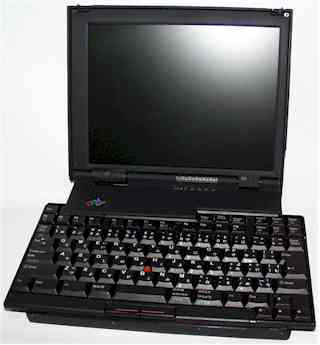

ということで、展開が完了した姿です。

ということで、展開が完了した姿です。

開発コードネーム「Butterfly」の名に恥じない、優美で驚きに値するデザインです。

キーボードの移動をさせる重要な部分である奇妙なヒンジ部分。

キーボードの移動をさせる重要な部分である奇妙なヒンジ部分。

この付近には興味深い箇所が多く、ThinkPadエンブレムとヒンジ以外にも、キー1つ分ぴったり張り出したキーボードや、そのキーボードの分割部分(F4とF5の間)など、じっくり観察して飽きないですね。

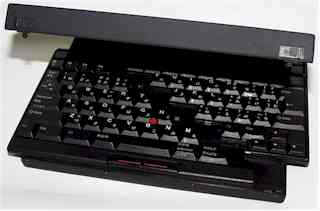

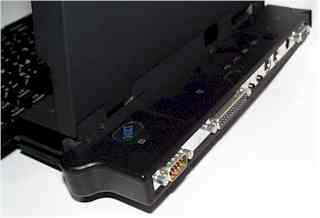

全備状態の 701C。

全備状態の 701C。

判りにくいですが、背面に MultiPortII(MP2)、側面パラレルポートにFDDドライブを接続した状態です。

MP2には、手前からシリアル、パラレル、ライン入力、ライン出力、キーボード、マウス、電源入力、そして

CRT出力が装備されています。

MP2には、手前からシリアル、パラレル、ライン入力、ライン出力、キーボード、マウス、電源入力、そして

CRT出力が装備されています。

逆に本体にはモデム(この 5TJは未搭載)、オーディオ関係入出力ジャック、パラレルポートのみしかありません。

単体の MP2。

単体の MP2。

如何にも・・・って感じのデザインがナカナカです。(^^;

MP2の本体接続部。

MP2の本体接続部。

赤丸の爪は折れやすいので、取り扱いに注意が必要です。

(中古で爪が折れているケースが結構あるようです)

この爪が破損すると、MP2装着時にロックがされず、使用中に外れてしまうことがあります。

このロックを外すには、手前のレバーを引くことになりますが、ここにはケンジントンロック用の穴が開いており、ロックを取り付けると

MP2は取り外しできなくなります。

(この辺は IBMらしいですね)

ちょっと判別しにくいですが、MP2の本体チルトアップパネル(突起の出ている凹形の板)を展開した状態にしています。

日本版ではサポートされていませんが、海外では

DockIIのサポートがされていたようです。

日本版ではサポートされていませんが、海外では

DockIIのサポートがされていたようです。

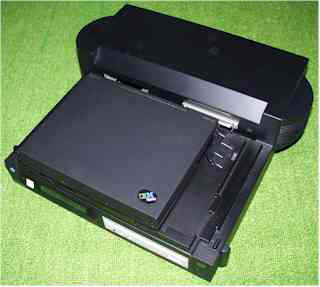

ということで、手元の DockII(3546-J01)に載せてみました。

755などは右寄りにセッティングしますが、701Cでは左手前の爪を起こし、接続コネクタをレバーで引き上げてドッキングする様になっています。

液晶パネルを閉じた状態では DockIIの大きさもあって

701Cは随分小さく感じますが、液晶パネルを開いてキーボードが展開されると、755系搭載時も顔負けの迫力を醸し出します。

液晶パネルを閉じた状態では DockIIの大きさもあって

701Cは随分小さく感じますが、液晶パネルを開いてキーボードが展開されると、755系搭載時も顔負けの迫力を醸し出します。

こうなってくると、もはや蝶の華麗なイメージを通り越してしまっていますね、、、(^^;

755系搭載時に比べるとかなり左に寄っているので、見た感じがちょっとバランスが悪い気がします。

(ちなみに 755系は DockIIのほぼ中央に本体がきます)

701Cとの接続部・・・のはずですか、残念ながら

DockII側に 701C用のコネクタがありません。(;_;

701Cとの接続部・・・のはずですか、残念ながら

DockII側に 701C用のコネクタがありません。(;_;

このコネクタは(推定ですが)スピーカー下のレバーで昇降して、DockII内に格納できるようになっています。

(755系ドッキング時には邪魔になるので、格納可能になっています)

左の半円の張り出し部がスピーカーで、701C用コネクタの昇降レバー部がすぐ下に僅かに見えます。

中央下が DockII自身の鍵で、これをロックすると電源の入切はおろか、本体の取り外しも出来ません。

鍵の右横の楕円穴は、本体アンドッキングレバーの穴です。

701Cの FDD

701Cの FDD

手元に ThinkPadの FDDがゴロゴロしている(^^;ので、ひょっとしたらオリジナルと違うかもしれません。

本体パラレルポートに接続しますが、本体側のパラレルポートコネクタはご覧の通りハーフピッチになっています。

本体付属品に、このハーフピッチから D-sub 25pへの変換ケーブルが付いていますが、入手した本機では紛失していました。

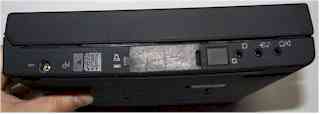

本体左側面は電源スイッチやポート類が配置されています。

本体左側面は電源スイッチやポート類が配置されています。

この電源スイッチは、非常に操作しにくいことで知られています。

本機(5TJ)のバッテリーは Ni-Cdですが、入手した個体に装備されていたのは

Ni-MHでした。

本機(5TJ)のバッテリーは Ni-Cdですが、入手した個体に装備されていたのは

Ni-MHでした。

入手時にセルがダメになっていたので、開腹手術して単三の Ni-MHに交換しています。

(メーカー保証外ですし、バッテリーの種類などを誤ると危険ですので、実施される方は御自身の責任において作業して下さい)

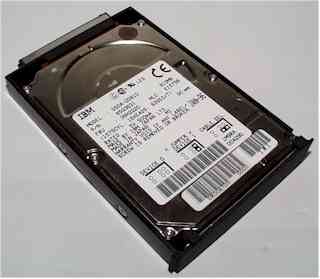

HDDパックです。

HDDパックです。

オリジナルは 540MBですが、本機では 810MBに交換しています。

(本来は絶縁シートが HDDに貼り付けてあります)

本機は E-IDEに対応しており、12.7mm厚のドライブと容易に交換ができます。

オリジナルではネジ穴は内寄りです。

(なお自力での HDDパックのドライブ交換はメーカー保証外になります)

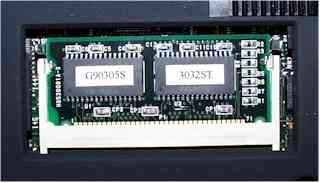

本体底面のメモリソケット部分。

本体底面のメモリソケット部分。

IBMオプションでは 16MB(計 24MB)までですが、サードパーティー製で

32MB(計 40MB)まで増設できます。

この写真の DIMMはハギワラシスコムの物で、この製品は現在でも比較的容易に入手できます。(HSD-3032ST)

本機はよく「マニア向け」という人も居ますが、後継機が出ていたら一般にも受け入れられていた気がします。

最近は薄型ノートが流行っていますが、701Cはひょっとしたら、そういった流れに対する別のアプローチが出来たかもしれません。