基本的には700系の486CPU搭載ThinkPadの決定版となった

755CEをベースに、CD-ROMドライブの内蔵が可能な筐体に手直しし、マルチメディア向けにステレオスピーカー化して動画再生・取込機能を付加したものとなっています。

基本的には700系の486CPU搭載ThinkPadの決定版となった

755CEをベースに、CD-ROMドライブの内蔵が可能な筐体に手直しし、マルチメディア向けにステレオスピーカー化して動画再生・取込機能を付加したものとなっています。

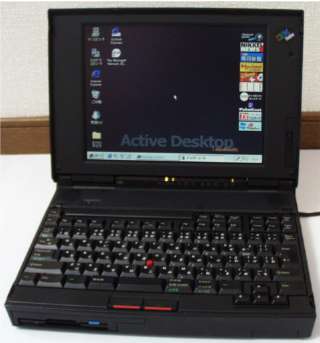

今でこそ、B5サイズのモバイルマシンでもCD-ROMドライブを内蔵する時代になってしまいましたが、初期のCD-ROMドライブ内蔵ノートは「マルチメディア対応」という謳い文句がカタログに必ず載っているものでした。

かくいうこの

755CDも、ThinkPadとしてはじめてCD-ROMドライブを内蔵して、ハイエンド系の700番台ならではのマルチメディア色を満載して登場したモデルです。

基本的には700系の486CPU搭載ThinkPadの決定版となった

755CEをベースに、CD-ROMドライブの内蔵が可能な筐体に手直しし、マルチメディア向けにステレオスピーカー化して動画再生・取込機能を付加したものとなっています。

基本的には700系の486CPU搭載ThinkPadの決定版となった

755CEをベースに、CD-ROMドライブの内蔵が可能な筐体に手直しし、マルチメディア向けにステレオスピーカー化して動画再生・取込機能を付加したものとなっています。

本来、本機はCD-ROMドライブ内蔵となっていますが、フロッピードライブと排他使用となっているためか、中古で売られている場合、CD-ROMドライブが紛失しているケースが結構あるようです。

手元の本機もCD-ROMドライブは紛失していて、フロッピードライブ内蔵となっています。

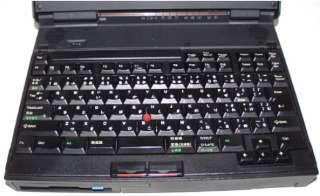

キーボード全景は755CEと差ほど変り映えがしませんが、スピーカーがステレオになっている点位しか違いは無いようです。

キーボード全景は755CEと差ほど変り映えがしませんが、スピーカーがステレオになっている点位しか違いは無いようです。

このスピーカーは大きさの割には、そこそこの音質です。

筐体は先にも述べましたが

CD-ROMドライブ内蔵のために厚みが大きくなっています。

筐体は先にも述べましたが

CD-ROMドライブ内蔵のために厚みが大きくなっています。

液晶パネル側はそのままで、下回り筐体のみ手直しされているようです。

手元の9FEはヒンジに何か問題があるようで、左側液晶パネル基部が少し浮いてしまっています。

本体左側面後部寄りには、電源スイッチと、Mwave関係のジャック(ラインアウト・マイク入力・モデム)があります。

本体左側面後部寄りには、電源スイッチと、Mwave関係のジャック(ラインアウト・マイク入力・モデム)があります。

本体の厚みが増したのに伴い、電源スイッチの高さが大きくなっている点が面白いです。

音源及びモデム用として搭載されている Mwaveは、DX4-100クラスのCPUではやや負荷が大きい様で、Windows系OSでは音飛びのような症状がちょくちょく発生します。

これが原因なのか、本機はMP3再生のはやや不向きのようです。

本体右側面後部寄りにあるPCカードスロットと、ビデオ入出力ポート。

本体右側面後部寄りにあるPCカードスロットと、ビデオ入出力ポート。

動画及び静止画のキャプチャ機能があるようですが、Windows95では適切なドライバが無いようで、キャプチャすることが出来ない(?)様です。

基本的には、Windows3.1(Video for

Windows)用の機能といった感じです。

底面には

CD-ROMドライブのトレイ引き出し時に問題となったチルトアップ用の脚があります。

底面には

CD-ROMドライブのトレイ引き出し時に問題となったチルトアップ用の脚があります。

また、底面フロッピードライブのすぐ下に、前面用のIrDAポートがあります。

前面寄りのゴム足は剥離紛失していますが、同型筐体のモデルでもよく見かける不具合です。

背面の各コネクタの配置は、もうお約束の世界に入っていますが、ひとつ目新しいのが、MIDI/JOYSTICKコネクタです。

背面の各コネクタの配置は、もうお約束の世界に入っていますが、ひとつ目新しいのが、MIDI/JOYSTICKコネクタです。

ポートリプリケータや拡張ユニットの接続互換性を維持するために、背面IrDAポートと共に少し中途半端(?)な所に配置されています。

拡張ポートリプリケータを装着したところ。

拡張ポートリプリケータを装着したところ。

本体にはFDDコネクタが無いので、CD-ROMドライブ内蔵時にFDDを同時使用したい時は、この様にポートリプリケータや拡張ユニットを使用しないとならないというのは、仕様的に問題有りです。

右寄りの半円形に飛び出している部分が、PCカードスロットになっています。

キーボードを跳ね上げた状態。

キーボードを跳ね上げた状態。

CD-ROMドライブ内蔵のために嵩上げされた筐体の隙間を埋めるための、黒いスリット状のスペーサーが確認できます。

このスペーサーは、CD-ROMドライブ内蔵時にはバッテリー&HDD側に半分を折りたたむことが出来ます。

これが取り外し式のスペーサーでは紛失する可能性があるわけで、なかなか上手いことを考えていますね。

内部の配置は特に変わったところはありません。

内部の配置は特に変わったところはありません。

見たところ、スペーサー(この画像では半分に折りたたんで跳ね上げています)があることと、弁当箱の深さ(厚み)が大きくなっている位しか違いは無さそうに見えます。

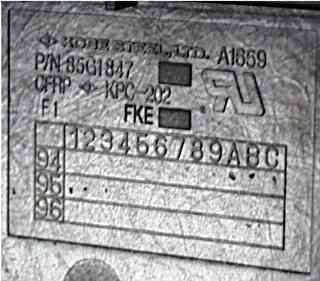

バッテリーパックを外した筐体底面にある製造刻印。

バッテリーパックを外した筐体底面にある製造刻印。

筐体がCFRP(カーボンファイバー系の素材)で製作されており、パーツ納入メーカーが神戸製鋼であることも判ります。

CFRPの筐体は非常に強度があり、結構薄い側部をつまんで撓ませようとしても、殆ど撓ませることは出来ません。

最近ではマグネシウム系素材の筐体が薄型ノートパソコンのトレンドとなっていますが、CFRPを採用したThinkPadにも是非注目して欲しいものです。

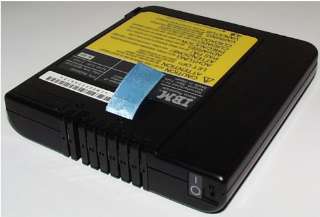

搭載されているバッテリーパック。

搭載されているバッテリーパック。

Ni-MHバッテリーで、手前には内蔵された充電管理用チップのスイッチがあります。

形状は後に755CXで採用されたLi-Ionバッテリーと似ていますが、本機ではNi-MHしか使用できません。

今となっては、液晶パネルの解像度や処理能力から、メール専用機が限度の様な気がしますが、FDDの排他使用の問題がある以外は、完成度の高いモデルです。

今となっては、液晶パネルの解像度や処理能力から、メール専用機が限度の様な気がしますが、FDDの排他使用の問題がある以外は、完成度の高いモデルです。

CPU DX4-100MHz

RAM 8MB Max40MB(無保証で56MB)

HDD 810MB

LCD 10.4"TFT/VGAカラー (640x480 32bit Color)

CD-ROM 2x(FDDと排他内蔵)

486マシンということを割り切って使えば、結構快適です。

ただ、発売当時の価格が高かったせいか、中古での価格はやや割高で、遭えて本機を購入する意味をどこに見出すのかが問題になりそうです。

(初心者の方には向きません)

- ハードディスクはバック式で、必要とあれば自力での換装も容易です。

但し当然ながらメーカー保証外の行為となってしまいますのでご注意ください。

(17mm厚まで組み込み出来そうです)- メモリは通常は88pinD-RAMカード、メモリモジュールアダプタを使って72pin5V-SO-DIMMが増設できます。

前者は32MBまで増設できますが、32MBカードは高価で僅少です。

後者は16MB+32MB=48MBまで増設できますが、32MB-DIMMは98note用を改造して使用することになり、組み合わせによっては認識できないケースもあったり、何よりもメモリーモジュールアダプターが入手しにくいという問題があります。

入手状況に応じてベストな増設方法を検討しましょう。- 液晶パネルはVGAで、WEBサーフにはやや厳しい解像度になってきました。

外部CRT接続で800x600も表示可能なようですが、ビデオチップが遅いので実用になるのかどうかは疑問です。- もし本機を購入する場合には、CD-ROMドライブの有無を確認しましょう。

特に中古通販やネットオークションでは、後から揉める原因になりかねないので、要チェックです。- フロッピードライブはCD-ROMドライブと排他使用という点については、十分注意が必要です。

ソフトのインストールなどでかなり面倒なことになることもありうるので、別途外付けCD-ROMドライブや、純正にこだわる方ならポートリプリケーターを用意しておくのがベストです。- 音源及びモデム用にMwaveDSPチップを搭載していますが、ドライバの導入が煩雑だったり、処理能力上、音飛びが発生しやすく、通信中にWave再生ができないなど、非常に扱いが難しく、初心者には敷居が高いです。

- トラックポイントのボタンが鈍いものがしばしばあるようなので、もし中古で入手される時には、テストしてもらうのが望ましいです。

(2000/7/29記)