私が子供の頃、10年ひと昔と言った。変化の激しい現在では3年ひと昔とか1年ひと昔と言われる。そんな尺度では大昔、1997年の頃、当時私はISO規格の講習会に行くと講師の語ることを何でも信じてしまうほどうぶだった。

| 石油漏洩 | 区分 |

| 10リットルを超える | ISO14001の 緊急事態 |

| 10リットル以下 | 事故である 緊急事態じゃない |

そして事故と緊急事態を切り分ける足切りなどを説明したのでした。なになに・・石油が流出した場合、10リットルまでなら事故で緊急事態としない、10リットルを超えると緊急事態だとか一覧表を示して説明してくれました。それがどのようなメリットがあるかと言いますと、緊急事態でなければ手順を決めなくてよい、テストをする必要がない、定期的レビューもしなくてよい、と良いことずくめでございます。

果してそれがメリットなのでしょうか?

いずれにしてもウブなねんねであった私はそれを聞いて、なるほどそういうものかと感心して田舎に帰って行ったのであります。その後、外資系認証機関の講習会では結構有名な講師が「緊急事態対応なんて改めて考えることありません。従来からしてきた避難訓練や消火訓練が該当します。」と語ったのでそれも信じました。

このふたつはなんか矛盾がありそうですが、正直な田舎者は疑い深くはなかったのです。

まあ、それから10年、生まれた子供でも小学校4年生になるくらいの時間がたったわけです。私も会社の仕事をして、実務からなんとなく緊急事態ってものを理解するようになり、今に至ります。とはいえ、別に深く考えたとか明文にしたというわけでもなく、なんとなく肌で感じたということで過ぎてきました。

最近、某社でISO認証のお手伝いをしていて、「当社では緊急事態ってなんでしょうか?」と聞かれて、分かりやすく説明するにはどうしたらよいだろうかと考えてしまいました。

ちなみにその会社は販売代理店でありまして、いくつか事業所がありますがすべてビルのテナントです。

緊急事態というと、ほとんどの場合、流体流出、化学反応の暴走、ボイラーなどの異常、事故といったものを思い浮かべるのではないでしょうか?

ここでいう事故とは、前述の怪しげな定義の事故ではありません。

|

規格を読みますと、「環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故」とありますが、なにからなにまで、どこからどこまでを範囲をすべきかは業種や事業形態によってとらえかたを変えないといけないでしょう。

いやそういう発想も間違いなのでしょう。

だいぶ前、超大手商社で聞いたのですが、その商社では運用している船舶がテロにあった場合や、ボイコットなどの市民運動なども緊急事態としているそうです。ISO規格があるから緊急事態を考えるのではなく、会社の業務の危機管理としてさまざまなことを想定し対応策を考えるというのがあるべき姿であり、そのなかで環境に関わるものをISO審査で説明するというのが筋であろうと思います。そういう観点から、その総合商社の考えは全くまっとうだと思いました。

ISO-TC委員の吉田敬史さんは日経エコロジー(09年1月)で「現行規格では、製品に法で使用禁止物質を含有していても、緊急事態にあてはまらない」と語っているが、それは変だと思う。仮に製品に使用禁止物質が含有されていれば、人体の影響、廃棄時の事故や汚染などを引き起こすことが推定され、それは「環境に影響を与える可能性」であり、規格でいう緊急事態である。

緊急に手を打つこととしては、商品を回収するとか少なくとも押さえるか、お客様まで行ったものを追いかける、テレビ・新聞などに社告を出す、メーカーと善後策を協議するなどなど、しなければならないことはたくさんります。

つい最近のこと、某電器メーカーの冷蔵庫で、再生材使用と表示していたが、実際はバージン材を使っていたとして景品表示法違反として排除命令を受けたなんて事件がありました。こういった場合、いかに対応するかという危機管理が重要ですが、これはISO14001の緊急事態でしょうか?

景品表示法違反とは変!と思われるでしょう。しかし景品表示法とは略称であって、正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」というもので、正式名称からは納得されるかと思います。

|

最近はもう体制も整ってルーチンワークとなったようですが、欧州のRoHS規制への対応はやはり大変です。仮に部品材料に規制6物質が混入した場合は、その対策をいかに取るかというのが緊急事態への対応でしょう。

最近は分社化もありますし、アウトソースもあります。そういった管理下にある子会社や工場の事故や違反は、当然緊急事態に該当すると読めるし、読まなければならない。もしそれが緊急事態ではないというなら、危険な作業や有害な薬品を使う工程を別会社にするトカゲのしっぽ切りのようなことが許されることになる。会社法でもそんな責任逃れは認めていない。現実にも大手企業はグリーン調達にしても、環境配慮にしてもグループとして行動宣言をしている。当然だろう。

さて前述の超大手商社のように格調高く緊急事態を想定するところだろうが、そのような世界に冠たる総合商社じゃなくて、小規模な販売代理店における緊急事態とはなにを取り上げるべきでしょうか?

おっと、間違えました。

今までその会社で緊急に対応しなければならないと認識していたものにはどのようなものがあったのか?と一緒に考えたのです。

過去、社員を緊急に集めて対策した事件・出来事といったものを記録と記憶からリストアップしました。20年前に大きな台風が来て連絡が取れない社員の安否確認したこと、取引先が倒産して商品を確保に行ったこと、取り扱っているブランドの製品が不法投棄されているので対応したことなど。幸いテロにあったことも、戦乱に巻き込まれたこともありませんでした。もちろん全部が全部、環境ではありませんし、全部に対応手順が必要というか手順など作れないものもありました。

本日の宿題

結局その代理店の緊急事態はどんなものがあったのか知りたいでしょう?

じゃあ、それを本日の宿題にします。

湾星ファン様からお便りを頂きました(09.07.27)

佐為さま 湾星ファンです。広告代理店の緊急事態とは、「オフィスの停電」ではないでしょうか。最初に頭に浮かんだのは、「社員の怪我」ですが、これは環境影響が無さそうなので。 湾星ファン |

湾星ファン様 まいどありがとうございます。 停電は緊急事態のトリガでしょうけど、それがいかなる環境影響をもたらすのでしょうか? たとえば化学反応釜を持っている会社で停電すると暴走するなら緊急事態でしょうけど、商社でエアコンが停まってはたして・・ と反論しようかと思いましたが、データリンクが停止したりすると営業活動の停止になるので緊急事態か? うーん、わかりません |

木下様からお便りを頂きました(09.07.28)

茶々 結局その代理店の緊急事態はどんなものがあったのか知りたいでしょう? じゃあ、それを本日の宿題にします。 つまり「普通は起こらないような不味い事」で「環境に悪影響を与えるもの」がISOでいう緊急事態ということでしょうか? 配管の手違いとかでしょうか。どこぞの駅でトイレの下水が川に垂流しになったと聞いたことがあります。 |

木下様 毎度ありがとうございます。 正直言いまして、それは思いつきませんでした。 まさしく、そのとおりですね テナント(店子)なら知ったこっちゃないよという論もあるかもしれませんが、トイレが使えなくなれば大家にとっても店子にとっても緊急事態! 恐れ入りました |

initial A様からお便りを頂きました(2013.05.16)

こんばんわ。initial Aです。 今日は緊急事態のテストについて、悩んでおりました。 あくまで手段のテストであって、模擬訓練が必ずしも必要ではないのではと意見してみましたが・・・反応はイマイチ。 「必ずしも必要ではないが、実施可能な場合は必要だ。だからできない場合がはっきりしていれば仕方ないが、出来るんだったらするべきだ。」とのこと。 まあ、手順が良いかどうかのテストを兼ねて、訓練するってあたりで譲り合おうかと思いますが、なんだかちょっと釈然としないです。どうなんでしょうか? そもそもの発端は、フロンガス漏洩を緊急事態として、年に一回、みんなで車の周りに集まって訓練しているのですが、あまりにもおかしな風景なので・・・ そうこう考えてると、事故と緊急事態の違いについても悩んでいます。 あるサイトでは、事故は起こってしまった「結果」であるのに対して、緊急事態は事故または望ましくない状態を招きかねない「原因(要因)」、と解説されていますが、この解釈は合ってるのでしょうか? そしてまたほかのサイトで見つけたのが・・・ 「手順書を作って、それがそのとおりでよいか確認することなので、テストにしたほうがよいと言われました。手順が決まってOKがでたら、それからは訓練になります。テストでも訓練でもフィードバックはしていますが。背景としてテストをして手順ができれば環境影響評価の点数を下げられる、訓練は同じ状態を保持しているだけなので環境影響評価は下げられないいという違いがあります。」 なんだかおかしいですよね。 緊急事態についての佐為様のご意見お聞かせください。 ぜひ、ご教示をおねがいします。 |

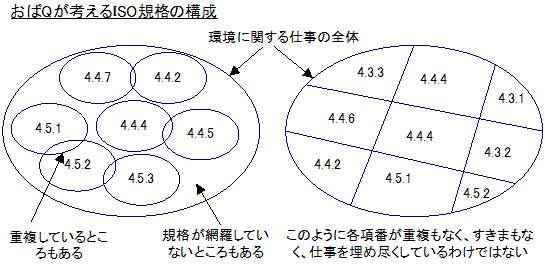

initial A様 毎度ありがとうございます。 ISO規格の読み方といいますかその理解についてですが、私は規格が必要十分を網羅しているとも、論理的に重複やすきまがないようにできているとも考えておりません。そういいますと規格を作った人たちからお叱りがあるかもしれませんが、規格の文言を読む限りそうとしか思えません。 どういうことかと言いますと、私たちがしなければならない環境の仕事全体が、すべて規格に書いてあるとか、規格にあるとおりすれば完璧なものになるということではないということです。 イメージとすると下図のようなものといえましょうか。

ですから緊急事態を考えた時、訓練とテストが完全に異なるもので、スッパリと分けられるとはいえません。もちろん想定される緊急事態によっては、訓練とテストがまったく異なるものもあるでしょうし、かなりの部分が重なってしまうものもあるかもしれません。 また訓練が必ずしも必要かとなりますが、これも簡単ではありません。全く異常発生時と同じ状況を想定した訓練が必要かと言えば実施できないことは多いでしょうけど、できることも多いでしょう。 そしてまた全く同じ状況のテストが必要かどうかも考えなければなりません。私の経験ですが、本社の場合、緊急事態とは子会社とか工場で事故が起きたりすることです。そのとき本社における緊急事態の訓練とは、子会社に電話連絡したり、子会社まで電車で行ってみることでしょうか? 実は、私は工場や子会社の電話番号、管理者、担当者のリストの見直しを充てていました。まあそんな考え方もあるということです。 initial A様のおっしゃるフロン漏洩対応事例ですが、みんなで車の周りに集ってするのはテストではなく訓練のように思います。テストなら、工具はあるか、工具に破損はないか、通路に障害はないか、手順に従って作業はできるか、というようなことを確認することではないかと思います。 ところで「事故」という言葉はISO規格にはでてきません。ISO14001認証が始まった頃、緊急事態にしたくない人たちが、程度の小さなものを事故、一定基準を満たすものを緊急事態にするというアイデアが唱えられました。(某J△COの審査員がそうすることを薦めていました) 当時は緊急事態とは絶対に起きてほしくない事象と考える人が多く、ある確率で発生するような事象は、緊急事態ではなく事故だという解釈(?)が流行ったのです。 しかし現実に立ち返って考えれば、地震とか津波によるトンデモナイ災害であろうと、現場で異常が起きて工具箱を抱えて走っていくようなことでも緊急事態には違いありません。どんな名前をつけようと、緊急に対応しなければならないことには、常に対応できるようにしておくことが必要です。そして緊急事態はめったに起きませんから、想定した対応が大丈夫かはわかりません。ですから起きたとき大丈夫かという確認(テスト)が必要になるというだけです。 言葉の使い方は人それぞれでしょうから何とも言えませんが、違反、事故、緊急事態などいろいろな言葉があり、それらは重なるものもあるでしょうし、対語になるものもあるかもしれません。しかし先ほどあげた図のように、ISO規格とはそもそも環境の業務を過不足なく網羅したものではありません。だから私たちが日常している仕事すべてが規格のどこに該当するとなるわけではないように思います。規格は単に力量が必要なら持たせよ、必要なら訓練せよ、緊急事態の対応を決めておけ、できることならテストをしておけ、と語るだけです。緊急事態とは思えないことにテストをしてはいけないとは書いてありませんし、力量があっても訓練してはいけないとも書いてありません。 以下具体的にご質問に応えると 手順が決まってOKがでたら、それからは訓練になります。 そうとはいえません。手順が良かったなら、それ以降は訓練だけすればよいわけではありません。状況は日々変わります。工場レイアウトが変わって、今までの手順では不具合が起きているかもしれない。レイアウトは変わらなくても、通路に物が置かれていて担当者が駆けつけられないかもしれません。担当者が女性になって力仕事ができないかもしれない。外国人になって掲示板が日本語では読めないかもしれない。そういう変化があるから、(可能なら)定期的にテストをしろとあるのです。 テストをして手順ができれば環境影響評価の点数を下げられる、訓練は同じ状態を保持しているだけなので環境影響評価は下げられないいという違いがあります。 私は点数で行う環境影響評価という方法は適正でないと考えておりますが、仮に点数で評価したとしても、手順を決めれば点数が下がるという意味が理解できません。 具体例をあげましょう。大きな石油タンクがあり、漏えい時の対応手順を定めたとします。それによって点数が下がり著しい環境側面から落ちると緊急事態ではなくなるのでしょうか? そんなことないですよね、点数が高いから対応手順を定めるわけです。よく対策すると点数が下がり著しい環境側面ではなくなるという主張をする人がいますが、そんな人ははっきり言って実際のお仕事をされたことがないと思います。 危険だから、事故が起きると大変だからという理由で著しい環境側面になったものに対して、手順を決め、事故防止の設備を設け、定期点検をしても、著しい環境側面から外れることはありません。そして継続して、手順に基づく訓練をして、事故防止の設備を維持し、定期点検をしなければならないのです。 疑問があれば常識に戻るべきです。常識で考えておかしければ、それは間違いでしょう。私はISOのための仕事をしてきたことはありません。常に事故を起こさないように、違反をしないように、ロスコストを発生しないようにしてきました。そしてそういった仕事の一部はISO規格に該当するものがありましたが、ISO規格では要求していないものも多かったですね。つまりそれはISO規格が完璧なものではないということでしょう。 さて、話はinitial A様の対応になりますが、まあ、このさい肩の力を抜いてみんなと一緒にワイワイと緊急事態のテストを楽しむのもよろしいのではないでしょうか。5月の風はさわやかです。 |

ISO14001の目次にもどる