左図はISO9001の認証件数の推移で、2006年をピークに減少している。

左図はISO9001の認証件数の推移で、2006年をピークに減少している。JRCAのISO9001審査員登録件数はなぜか2009年から公にされなくなった。最盛期の2006年頃は14500人くらいいたが、最後に公表された2008年末は12000人くらいだった。2009年はコンピテンス移行最後の年で移行できない方も多いだろう。だから2010年は9000人を切るのではないだろうか。あまりの大幅減を知られたくないので公表しないのかもしれない。

ISO第三者認証の信頼性低下は審査で企業が虚偽の説明をしているからだという論がいつのまにか大勢となり虚偽の説明をしたならば認証を取り消すと大声で叫び、いやそれどころか取り消しの懇切丁寧詳細なプロシージャまで制式化されつつある。 しかし私は長年ISOと付き合ってきたが、一度たりとも虚偽の説明をしたこともなく、見たこともない。 はたして虚偽の説明は存在するのだろうか? そんなことをこれからライフワークとして調べていきたいと考えている。 2009年最後の主張は、これからじっくりと虚偽の説明を考えていくという宣言である。 いやISOらしくコミットメントと言おう。外部に対すると同時に、自分自身に対する約束でもある。 |

左図はISO9001の認証件数の推移で、2006年をピークに減少している。

左図はISO9001の認証件数の推移で、2006年をピークに減少している。

それが本当かどうかって? わたしゃ知りませんよ。 |

昔子供の頃、「嘘つきは泥棒の始まり」と言ったもんです。 嘘をついている人はそのうち泥棒をするようになるのでしょうか。 |

今、指折り数えると80数回になる。ISO9001のはしりの頃は審査は6カ月に一度だったので、しょっちゅうISO審査があったような気がした。

|

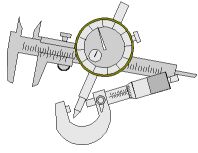

もうひとつ、計測器を校正しないで校正したことにした場合を考えてみましょう。

もうひとつ、計測器を校正しないで校正したことにした場合を考えてみましょう。 まったく問題ないことにしては、それこそ疑われる元ですから(?)、少し問題があったことにしましょうか。そうすると計測器の不具合を調整した記録も必要になります。そしてなによりその計測器を使って今までに検査した製品の妥当性の検証もしなければなりません。

まったく問題ないことにしては、それこそ疑われる元ですから(?)、少し問題があったことにしましょうか。そうすると計測器の不具合を調整した記録も必要になります。そしてなによりその計測器を使って今までに検査した製品の妥当性の検証もしなければなりません。

私が計器管理に詳しいのかとお疑いですか? 私は何年もの間、計器管理室のマネージャーを担当し、何百個という計測器のお守りをしていました。もちろんISOの審査も受けました。私の名誉(?)のために言っておきますが、一度たりとも計器管理で不適合を出されたことはありません。 おおっと、もちろん記録を捏造したこともありません。 |

管理職であろうと、夜10時から朝5時までの深夜残業は時間外手当を支払わなくてはならない。

|

日光に当てるとき、風で飛ばないようにと文鎮を置いたり、紙が重なったりするとその跡が残りバレバレです。

日光に当てるとき、風で飛ばないようにと文鎮を置いたり、紙が重なったりするとその跡が残りバレバレです。

私も一年の締めくくりとして、以下を本年最後のコメントとさせていただきます。来年もどうぞよろしくお願いします。 単純に考えて、認証サイドの関係者が「ISO第三者認証の信頼性低下は審査で企業が虚偽の説明をしているからだ」と主張する理由は、そうとしか他に言いようがないからでしょう。審査スキームの不備や欠陥が理由であるとは口が裂けても言うわけがありません。それは自己否定につながりますから当然です。 また、認証登録数が減少に転じた原因は、認証制度の信頼性が低下したのではなく、登録証の値打ちが目減りしたことにあると私は見ています。 つまり、それだけの費用と労力をかけてまで維持する価値がないと判断する企業が増えたということです。 当初は認証を取得しないと取引ができないビジネスパスポート的な存在であったのが、登録件数の増大と共に希少性が薄れ、まあないよりはあった方がいいぐらいのものとなりました。また、認証を取得していることが品質やコンプライアンスの担保にはならないことが知れ渡りました。 そこで、「ISOを」本業に活かそうとか経営に寄与させようなどという本質を見誤った延命策への転換が始まり、これが一向に機能しない(当たり前ですが)ことに業を煮やした経営者が返上に転じたというのが真相でしょう。 要するにISO認証制度は、市場・社会的に見てその使命を終えたのでしょう。もともと当該企業の経営的なスケールとしてしか使えないものを、認証などに用いようとしたところにムリがあったのですから、当然の結果といえます。むしろ、よくここまで制度が延命できたものです。2010年は、いよいよそのカウントダウンが始まることでしょう。 |

ぶらっくたいがぁ様 今年も度重なるご指導ありがとうございます。 来年は、寅年ですからマスマスたいがぁ節を発揮してほしいと願います。 さて、たいがぁ様のおっしゃることにはすべて全く同意です。 しかし私は子供っぽいと言いますか、こだわると言いますか、ISO関係者や大学のセンセイが「企業が審査の時に虚偽の説明をしているぞ!」と語ることを絶対に許せないのです。 彼らの立場で考えれば、この責任を誰かに転嫁したい、でも行政や市民サイドに責任を押しつけたらあとが危ない、ここはひとつおとなしい(だろう)認証を受けている企業をスケープゴートにしてやろうと考え付いたのはわかりやすいですよね、 正直言って、そんなこと言われても企業は困らないと思います。 だって元々虚偽の説明をしていなければ裁判になっても困らないでしょう。名誉ってたって、不特定の企業が虚偽の説明をしているぞ!と言っているわけですから、自分の名誉が棄損されたわけじゃない。翻って名誉棄損で認証機関などを訴えようとしても、己の名誉が棄損されたことを立証できないから告訴もできない。 いやあ、うまく考えたものだと思います。 それでJABやJACBが虚偽の説明をしたときの認証取り消しのプロシージャを作ってもそれが出動することは、はなっからないのかもしれません。 つまりISO第三者認証制度の体制側としては一応体面は取り繕えた、認証を受ける企業側も個々にとらえれば名誉も毀損されず、なにも困らない。行政や一般社会は、これからは厳しい審査をしてくれるだろうと溜飲を下げとりあえずは納得して当分の間はおとなしくしているだろう。 いやあ、大岡裁き並みの三方一両損、違いました、三方一両得という大岡以上のお裁きと考えたのでしょう。 しかし冒頭に述べたように、私はそんな虚偽の論法は絶対に納得しない。 それは神にそむく行為なんです。 だから私はこれからも企業が虚偽の説明をしているという虚偽の説明を絶対に覆したい。 私はやります。 |

虚偽の説明 佐為様、アケオメです。 ひろゆき氏の名セリフじゃないですが、「嘘を嘘と見抜けなければ(2chを)使うのは難しい」ってことでしょうか。 企業の不祥事が世間に発覚してから「この野郎、よ、よくも騙したなぁ〜」では、吉○興行ですよ。 もっとも、嘘を嘘と見抜けるだけの力量がry) ご存じない方のために「ry)」とは略のことですよ |

名古屋鶏様 あけましておめでとうございます。 今年もISOの悪を斬りましょう。 「私は騙されていた」というセリフは、オウム真理教の時も、ネズミ講のときも、ダイエット食品でも、結婚詐欺でも、ネットオークションでもよく聞きます。 おっしゃるように、「私は騙されていた」と語るのは同情を誘うと共に、軽蔑もされますよね。 ましてそれがISOの審査員ならたとえ審査の責任を免責されても、審査員の力量はいささかというか、大いに疑問を持たれるでしょう。 いや、その前に己の不覚を悟って・・ お正月だから厳しくは言わないでおくとするか

|

「USO800」さんへ いつも楽しく拝見しています。しかし審査会社や審査員の批判は良いのですが、ここらで一年奮発し「審査員」になられては如何ですか?そして今度は受審企業に対するご意見をブログにされてはどうですか。これこそが審査員に求められる「公平性」や「倫理観」また「心が広い」などに当るのではないでしょうか。 2010年のUSO800はガラリとイメチェンし、受審企業のUSO800にモデルチェンジされる事を期待します。おっと、明けましてオメデトウ御座います。今年も宜しくお願い致します。 |

USO800様お便りありがとうございます。 また、あけましておめでとうございます。 私の書いているものをお読みいただくのはありがたいのですが、楽しいと言われると複雑です。私はISO第三者認証制度をまっとうにしようと真剣なのですが・・ ところで私に審査員を目指せとおっしゃる・・・ 何と言ったらいいのでしょうか。あまり具体的に書くと命が危ないので言えませんが、実は私は奮発するまでもなく既にというか現実に□□□なんですよ。 ところで 一年奮発 って一念発起でしょうか?

USO800様こそ、審査員をされていいらっしゃるのでしょうか?それであればぜひとも企業の悪行をブログで書いてくださいね。私の知らない悪事を働いている会社があるかもしれませんので、楽しみにしております。 それから私はUSO800ではありません。おばQ |

佐為様 あけましておめでとうございます。 久しぶりでWebを拝見させていただきました。お元気そうで何よりだと思っております。 さてISO虚偽の説明についての質問です。反論ではありません。 虚偽の説明があるから、第三者認証の信頼性が疑われているというのは、私も言い過ぎだと思っています。逆にこのようなことを言うから世間の反感を買うんではないかと心配もしております。 しかし、虚偽の説明がないと言うのも、極論のような気がいたしますが個別論との言及がありました。かなりのデータをお持ちのことと思い、お教えをいただきたいと考えました。 新聞報道等によれば、兵庫の製鋼会社が5年間で100時間超の窒素酸化物の基準越えデータの改ざんがあったと聞いています。これは事実とは違うのでしょうか。また、これは虚偽の説明に該当しないのでしょうか。 もちろん、このような事象には、虚偽の説明とは別に大きな問題点があると考えます。 一つは、なぜ審査の場でこのような違法が発見できなかったかと言うことです。 当然ながら、審査員には警察権はありませんから深い追求は出来ないのかもしれませんが、やはり現在の審査方法では、このような状況に対応しきれていないのではないかということも考えられます。 もう一つは、なぜ経営監査も含め、社内の監査で発見が出来なかったかということです。これはやはり環境も含めた順守のシステムが機能していなかったと言うことなのでしょうか。 |

けんのお父様 毎度ご指導ありがとうございます。 虚偽の説明が皆無ということはありませんよね。製鉄所の排水データ改ざん、基準を超えた排気ガスのデータ送信停止などは現実に存在した虚偽であろうと思います。それはけんのお父様のおっしゃるとおりです。 昨年末に産環協が公害防止管理者対象に行った遵法の講習会がありました。そこで配られた分厚い本に、いくつもの虚偽の説明というか違法行為についての解説がありました。 しかし不思議だと思うことがあります。 それは、けんのお父様のあげられた事例も産環協の本に載っている事例も、製鉄所の排水データ改ざん、基準を超えた排気ガスのデータ送信停止をはじめとして、虚偽ではありませんが排水系統の間違いによるダイオキシン垂れ流しなど有名な事例だけです。他にはないのでしょうか? 日本でISO14001認証している組織は減りつつあるとはいえ2万件です。取り上げられた事例はたかだか10件、これを分母2万で割れば0.05%です。 0.05%の不具合がISO認証の信頼性を揺るがしたのでしょうか? それとも報道されない隠されている虚偽の説明事例がたくさんあるのでしょうか? 隠されているのだというなら、それは私は知らない情報ですからぜひとも教えていただきたいと思います。 しかしながら、隠されているなら、その存在は大変な問題ですが、公表されていないのですから、一般社会が虚偽の説明がたくさんあるから信頼しなくなる・・ということにはなりません。 そういう考えで私は駄文を書いております。 そして0.05%の不祥事がISO第3者認証制度の信頼性を毀損したならば、いまさら虚偽説明の際の認証取り消しの手順をJABやJACBが作るまではないのは自明です。上記の事例については既に刑事事件となっており、民間の制度であるISO第3者認証制度側として認証を取り消す手順を考えるまでもありません。0.05%が適切に厳格に処理されたなら第3者認証制度の信頼性は回復するのではないでしょうか? 虚偽の説明の際の対応手順を作るということは、審査において定常的に虚偽の説明を受けているという前提がなければ意味がありません。 そこで疑問が出てきます。 定常的に審査において虚偽の説明を受けているということであれば、虚偽の説明を受けた時、審査員はその場で虚偽に気が付いたのだろうか? 気が付かなかったのだろうか? もし気が付いたなら、その場で不適合として認証を与えなればよく、新たなプロシージャを作る必要がありません。 その場では虚偽の説明に気が付かなかったとしますと、その時以降、いかなる事由というかきっかけによって、虚偽の説明があったということに気がついたのかというのが疑問です。 仮に審査の後に刑事事件になって気が付いたのであるなら、その事件は世間に報道されるでしょう。そう考えるには前述したように報道されている件数があまりにも少ない。 もし審査員あるいは認証機関が虚偽の説明に気がついて、それを認証機関と企業が内々で処理しているとすれば認証機関が刑事責任を問われる可能性もあります。だからそんなことはしないはずです。 正しく言うとこれは事後従犯となる。事後従犯の量刑は正犯と同じ、つまり公害犯罪を犯した人を黙認すれば、黙認した人は公害犯罪を犯したと原則同じ罰則を受けることになる。(刑法62・63条)日本の認証機関がそんなアブナイ真似をしないと私は信じたい。とすると、認証機関が審査において、虚偽の説明が恒常的に行われているということに、はたしていかなる方法あるいはきっかけで気がついたのか、これはもう推察とか想像で議論できることではありません。JABやJACBが今回のアクションプランなどを策定した根拠となるデータを見せていただいてから、けんのお父様と議論できると思います。 いずれにしても、審査で虚偽の説明を受けたということを前提に考えますと、ISO的に言えば後追いの処置だけではどうしようもありませんから、再発防止の是正処置をとらねばなりません。 再発防止とは、虚偽の説明を防ぐことはできないと考えて虚偽説明が発覚した時の認証取り消し手順を作ることではなく、厳格な審査、組織に対して虚偽の説明をさせない牽制措置などであろうと思います。 厳格な審査を行うためには、過去の虚偽の説明事例を編集して審査員に公開し、審査でこんな手口に注意しろ、騙されるなというべきです。 また組織に虚偽の説明をさせないためには、虚偽の説明とはどういうものかを具体的に示し、このようなことをしないということの誓約書でも取り交わすという方法もあると思います。 ちょっと法律的な疑問ですが、現在の認証機関と組織の審査契約ではISO14001あるいはISO9001に基づいて審査を依頼するという文言になっています。文面からはJAB基準などを適用することが明確には読み取れません。例えば(2009年末時点の)JACOとかLRQAなどの審査契約書を読んでみていただくとお分かりいただけると思います。そうしますと、JABやJACBが虚偽の説明時の認証取り消しを基準化しても、それが審査契約の一部となるかというとならないでしょう。もちろん説明が事実とことなれば民法の信義則で契約は解除できるでしょうけど、もともと民法の定めがそうなのですから、虚偽の説明による認証取り消しのプロシージャは不要であり無意味であるということになります。 どうもこのへんの論理はJAB/JACBの関係者によるデータを基にした説明を受けなければ理解できません。申し上げている理屈に、けんのお父様も同意されると思います。 さて順守評価が機能していないということに、まっこと同意であります。 審査員は警察権がありません。しかしだれも審査員に法違反があるかしっかり見ろとか、見逃したら許さんぞなんていっていません。 しかし私は審査員にきわめて大きな責任があり、現実の審査が機能していない証拠を見ています。 それは順守評価をしっかりと審査していないということです。 あまり細かいことは言えませんが、私はISO審査において順守評価をしっかりどころか全然見ていないケースをたくさん見つけております。具体的なものをあげますと、順守評価の仕組みが全然ないのに認証していた例、該当法規制を全部順守評価する仕組みがなくても認証していた例、法規制のリストに各部門が○×付けた記録だけで認証していた例、その他たくさんあります。 審査員は環境法規制を全部知らなくても良いのです。しかし、順守評価の仕組みがあるかないか、その仕組みは適正か否かを審査しなければなりません。これは警察権のあるなしとか関係ありません。ISO審査の存在意義そのものです。 審査員は順守評価の項番で何を見ていたのでしょうか? けんのお父様はどう思いますか? 審査員はISO審査において順守評価の項番をしっかりと見て、順守評価の仕組みがしっかりしていない組織に対して不適合を出せば良いではないですか? それによって日本の環境遵法は向上します。それこそがISO審査の価値だと思います。 なぜ社内の監査で見つけないのでしょうか?とおっしゃる前に、ISO審査員ならそういう仕組みの欠陥を見つけて指摘すべきです。 01/09追加お断りしておきますが、私も警察権なんてありません。しかし順守評価の記録をみただけで、しっかりした仕組みかダメな仕組みかすぐわかります。 順守評価がしっかりしていない多数の組織に認証を与えているという現実は、すべて認証機関と審査員の責任です。 けんのお父様はどう思いますか? |

佐為様 長文のお返事ありがとうございます。 決して佐為様の意見に反論があったわけではありません。 むしろ、「虚偽の説明」については行き過ぎのような気がいたしておりますし、順守評価での審査は重大で、かつ審査制度の根幹をなすものとの認識も持っております。兵庫の製鋼会社のデータ改ざんもデータの信頼性を確認していれば発見ができていた可能性もあるのではないかとも考えています。 私ごときでは、他の人や組織を動かす力はありませんが、自分の研鑽も含め、どのような形が良いのかを模索していきたいと思っております。 ご指導のほどお願いいたします。 |

けんのお父様様 ご丁寧なご返事ありがとうございます。 お互いに立場は違えど、第三者認証制度の価値向上に努めていきたいと思います。 今後ともご指導のほどお願いいたします。 |

質問です ISO14000を取得している会社の社員です。 社員(課長)が使い込みをして、社員は全員(?)知っているのですが、会社の幹部がそのことを隠蔽している会社ですが、継続審査は通るのでしょうか? 使い込をしている社員もISOに携わっています。 お願いします。 |

吉田様 ご質問ありがとうございます。 しかし素晴らしいお名前ですね。ぜひお墓から出てきてもう一度日本のために働いてほしいものです。 実を言いまして、最初名字をみてついに吉田敬史さんからカキコがあったのかとギョットしてしまいました。 まさか・・そんなことはありませんよね、 それはともかく、本題はまじめに行きます。 ISO14001の認証はISO規格に基づいて行われますから、規格にないというか、規格の守備範囲外は対象外です。まあ20年前第三者認証のはじめはそういうところから出発したわけです。 しかしながら世界的にISO認証した企業に、企業犯罪や不祥事が多発しているというので、環境や品質に関わらず企業犯罪を起こしたところは認証取り消しするという方向になってきました。 ヨーロッパでは「EA-7/04 認定を受けたISO 14001:2004 認証の一部としての法的要求事項の順守」という文書が出されていて、この中で環境法規制以外であっても法違反を犯したら認証を取り消すといっています。 日本でも過去いくつものガイドラインなどが出されており、そこではカルテル(談合)や粉飾などがあれば認証取り消すこともあるとあります。 ということを踏まえて御社について考えますと、 もちろん御社の場合、審査で見つからず、また密告などがなければ、外部に漏れるはずがなく考えるまでもありません。 使い込みが審査で発見されたり報道された場合を考えても、過去このような事例で認証取り消しとか停止になったケースは私が知る限りありません。 最近、JABやJACBが虚偽だ虚偽だと騒いでいるのは、企業が組織的に犯罪的行為を行ったものを取り上げています。 御社の場合、課長個人が行った犯罪であれば、企業内の犯罪であっても、談合や組織ぐるみの公害垂れ流しとは違うと思います。社員が痴漢をしようが、窃盗をしようが会社の責任は問われません。それは社員が起こした犯罪であり、企業犯罪ではありません。 もちろん金額が大きくて会社が倒産した場合は、従業員の身の振りかたを心配しても、認証のゆくえを心配することもないでしょう。 私は以上のように考えます。 |