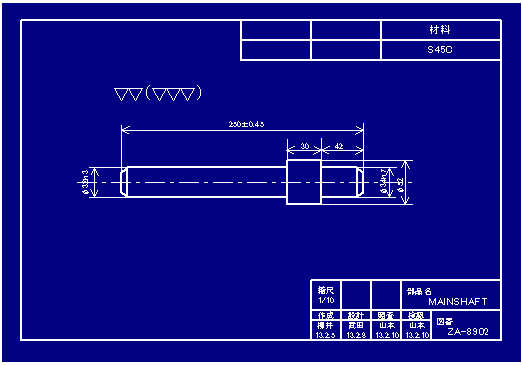

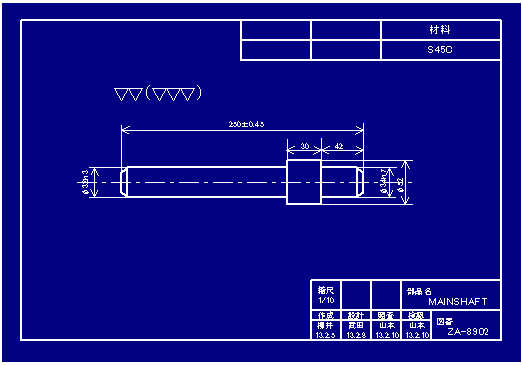

当時は図面を描くのもまた現在とはまったく違う。当時製図機と言えばドラフターである。トレーシングペーパーにシャープペンシルで線を引いた。学校では太くならないように常に鉛筆の芯を削って描いていたので、シャープペンシルになっただけでもすごいと思ったものだ。

円はコンパスを使い、円でない曲線は雲形定規とか曲線定規といってゴムでできている棒を希望する形にまげてそれに沿って鉛筆で線を引いた。

今の人が見たら笑ってしまうかもしれないが、当時としてはそれが当たり前だった。ちなみに工業高校ではドラフターなどなく、T定規と三角定規で図面を描いていた。それが当たり前だった。

T定規

→

とはいえ、そういうコピーの方法や図面を書く方法は変われど、図面の管理ということは昔も今も変わっていない。図面を誰が描くのか、誰がどのようにチェックするのか、誰が決裁するのかというのがまずある。T定規で描こうとドラフターを使おうと、CADになろうと、更に紙でなく電子データになろうとも、それは変わらない。

図面をどこに配布するかということも重要だ。図面といっても材料手配用、加工用、組み立て用によって配布先が違うのはもちろん、部数も違う。

他にもいろいろある。図面の孫コピーを許すか許さないか、許した時は孫コピーにどのような表示をするのか、図面改定したとき旧図はどう扱うのか。ことは簡単にはいかない。例えば改定の実施が一定期間後の場合、そのあいだは旧図、改定図の扱いをどうするのかということも決めておかなくてはならない。図面改定が複数カ所あったとき、それぞれの実施時期が異なることは現場では日常のことだ。

新入社員教育の時、技術管理係長はそういったことについて「それについては決めてない」なんてことは口が裂けても言わなかった。あらゆるケースについて、手順、基準、要領のすべてを規則で決めてあった。

私はそういう図面管理の手順が明確に決めてあることに驚いた。そして思いつくケースをいろいろ考えてみて、そのとき問題が起きないのか検討してみたが、さすがに図面管理規則はいかなる場合でも問題が起きないように考えられていた。

その後何年かして、ゼロックスが導入されて手軽にコピーができ、それもきれいにコピーできるだけでなく、縮尺コピーが可能になった。A1をA2にするのは普通であり、A2やA3は使用部門の要求によって70%縮尺したり原寸でコピー配布したりするようになった。そのときも配布部門によって縮尺するかしないか登録しておいて、間違いのないように運用された。文字に書けば簡単だが、決めたことを逸脱ないように徹底して運用することも難しい。それは規則に決めれば済むというようなことではなく、規則を守る、文書を大事にする、それがどうして重要なのか、守らないときはどのような問題が起きるのかを周知して、ひとつの文化を構築するということだということを理解した。

文書管理として、そういう方法は正しい方法だと思う。しかしそれが唯一ではないということも私は知った。

会社員として何年も働き、いつしか私も仕事を出している子会社や下請けに作業指導や管理の指導に行くようになった。よその会社に行くと、また別の企業文化があり、特有の価値観がある。自分が働いている会社の文化が唯一とか最上と思うことは大きな間違いだ。それは単なる間違いであるだけでなく、改善などのとき広く物事を考えられなくなる。

30年も前のこと、新潟の某下請け会社に指導いったときのこと、そこでは私どもから渡した図面をなんと!毎日の新聞広告の裏面が白い紙を取っておき、それにゼロックスコピーをして現場に渡していた。作業者はその裏面(表面?)がパチンコ屋とか夕食のおかずの広告の紙にプリントされた図面で仕事していたのだ。

私は驚いて、こりゃあだめだと思ったものだ。

しかし、図面管理のミスによる問題はなかった。それ以外の問題は山積だったけど

そこの事務担当者は、単に私どもの図面をコピーしていたのではなかった。作業する日付、作業する担当者名、加工台数、払いだし先などをその裏面広告の図面に書き込んでいた。だからその図面は新聞と同じくその日限りだったのだ。結果として実用的には不具合なく運用されていた。

いろいろ話を聞くと、その会社では過去に図面の改定の伝達ミスで不良を作ったそうだ。それでどうしたらよいかを皆で考えた。一般的に言えば改定版を表示して、差し替えをしっかりするというパターンになるのだろう。しかし、作業者がそんな難しい面倒なことはできないよといったらしい。そこで事務員がどっちにしても毎日々々、加工台数や納期とか払いだし先などを指示しなくてはならない。だから、そういったことを全部書き込んで、その代りその日限りの指示文書兼図面にしようと言ったそうだ。そしたら親方(社長)が紙がもったいないと言いだして、そんなら新聞の折り込み広告でもいいじゃないかということになった。

私も失敗はたくさん積み重ねた。私が監督者になったときのことである。設計の書いた図面では現場の仕事ができない。それでラインで仕事するとき工程ごとに分解し、使用する部品コード、使用工具、注意事項とか5W1Hを書いた作業指示書というのを作る。図面改定があったとき当然それらもすべて書き換え差し替えないとならない。ところがあるとき差し替えが徹底しなくて不良というか仕様違いを大量に作ってしまった。

再発防止をどうしようかと悩むような私ではない。ロットごとに作業指示書をコピーしてロット完了時に全部回収して廃棄するようにした。

それでうまくいったかというと、世の中そんなに甘くない。作業指示書の中に改善点とか注意事項をいろいろと書いていて、それが惜しいからと取っておいた作業者がいた。次回ロットのときに、それを取り出して作業したものだから、またまた仕様違いを作ってくれた。世の中そんなものだとは思ったが、ヨシヨシというわけにはいかない。これは明白なルール違反であり懲戒だ。もちろん解雇するレベルじゃなくて、正式に本人を呼び出して注意を告げた。その代りといってはなんだが、作業指示書に書くのをすべて禁止して、改善提案としてそれを出してもらい作業指示書の原紙に追加することを徹底した。私はISO9001が発祥する前にそんなことをいろいろ経験し、改善してきたつもりだ。

だからISO9001が現れた時、文書管理を読んでエッと驚くことはなかった。ただ最初のISO審査で

「すべての部門において、適切な文書の適切な版が利用できること(ISO9001:1987 4.5.2 a))」を根拠に、「会社規則が計測器管理室にないので不適合」と言われたのには困った。そのとき審査員はイギリスから来た赤ら顔のオジサンだった。歩いて2分のところにあるから大丈夫と言ったが「ダメ」とのこと。判断基準はどうなのかと聞いたら「規則を見るためにドアを通るとダメ」との返事だった。パーテーションで仕切るとその区域内にないとだめらしい。それが正しいのかどうか定かではないが、まあ、しょうがないと配布することにした。

その後、計器管理室の担当者が「会社規則が配布されるようになって仕事がしやすくなった」と喜んでいたので、そのオジサンは正しかったのだろう。

図面管理の要件は、自分がやってみれば誰だって何をしなければならないか分ります。それは多少作業や加工内容によって異なるかもしれませんが、概ね業種や業態に関わらず万国共通でしょう。

1990年代初めにISO9001:1987を見て私はなんだ、こんなこと入社したとき教えられたことそのままじゃないかと思いました。実際、どの会社の文書管理規定だって表現や方法に違いはあっても、要求事項は変わるはずがありません。

ISO規格が1987年に作られてから、1994年版、2000年版、2008年版、2015年版、そしてISO14001の各版でも中身は変わりません。

一定期間ごとの見直しがあるとかないとかのご異議があるかもしれません。それは必須なのかと言えば必須ではないように思います。運用と文書が常に一致しているなら、不具合は即フィードバックされると思うからです。そしてフィードバックされない文化であるならば、規格に定期見直しを書こうと書くまいと、ダメな会社に間違いありません。

さて、2015年版の「7.5.3 文書化した情報の管理」も内容は過去から少しも変わらない。

環境マネジメントシステム及びこの国際規格で要求されている文書化した情報は、次の事項を確実にすつために、管理しなければならない。

a)文書化した情報が、必要なときに、必要なところで、入手可能かつ利用に適した状態である。

b)文書化した情報が十分に保護されている(例えば、機密性の喪失、不適切な使用及び完全性の喪失からの保護)。

文書化した情報の管理にあたって、組織は、該当する場合には、必ず、次の行動に取り組まなければならない。

−配布、アクセス、検索及び利用

−読みやすさが保たれることを含む、保管及び保存

−変更の管理(例えば、版の管理)

−保持及び廃棄

環境マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要とした外部からの文書化した情報は、必要に応じて、特定し、管理しなければならない。

注記 アクセスとは、文書化した情報のレビューだけの許可に関する通知、文書化した情報の閲覧及び変更の許可及び権限に関する決定を意味し得る。

(ISO14001:2015DISより)

|

こんなものは変えようとしても変わることはない。もちろん青焼きからジアゾ、乾式コピーに進化するとか、T定規がドラフターに更にはCADになることもある。そしてITが進化したおかげで、旧文書の誤用などは極限まで減らせるようになった。だけどその要件というものは変わらないだろう。

それで思うのだが、ISOマネジメントシステム規格に文書管理なんてものを一項目置くのではなく、ISO規格で「文書管理」というものを決めてしまい、それを引用するようにした方が運用上また改定などが楽になるのではないだろうか。

もし、ISOMS規格が2015年改定後もあるようなら、そのときはぜひそうしてもらいたいと思う。それが工業技術の更なる合理化、発展に寄与するだろう。

|

ところで、ISOMS規格が2015年改定後、その次の定期見直しがどうなるだろうか?

もし見直しされた結果、継続とか改定するようになるならば、ISO規格が世界的におおいに活用されるということである。既に日本、イギリスなど先進諸国では認証件数が減少傾向であるが、途上国を含めて世界的に認証件数が減るようなことになれば、次回見直し時には、ISOMS規格が一切廃止されことになるのではないかという気がする。

|

本日のまとめ

本日は文書管理なんて、わざわざISOMS規格で決めなくても、どの会社だって必要要件は満たして運用しているだろうというお話でした。

うそ800の目次にもどる

ISO14001:2015解説に戻る