しかしながら、一読して変だなあと思い、二読してやっぱりおかしいと思う。なにごとも手早い私であるから(そそっかしいとも言う)、早速、疑問に感じたこと、反感をもったこと、そんなことを書く。資料を見せてくださった方への報告書でもある。

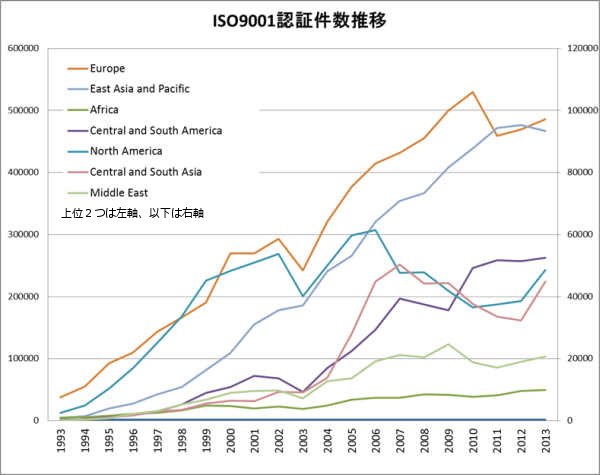

配布資料に書かれていた認証件数のグラフを見ると、全世界の認証件数はもう頭打ちとなってきたようだ。ISO9001の認証は完全に上に凸の二次曲線の様相を示している。エイヤの勘だが、全世界の登録件数は二三年後にピークとなり、それ以降はだらだらと減っていくだろうと思う。日本のISO9001のピークは2006年だった。だから世界は日本より10年遅れているのだろう。おっと、イギリスは日本より進んでいる。

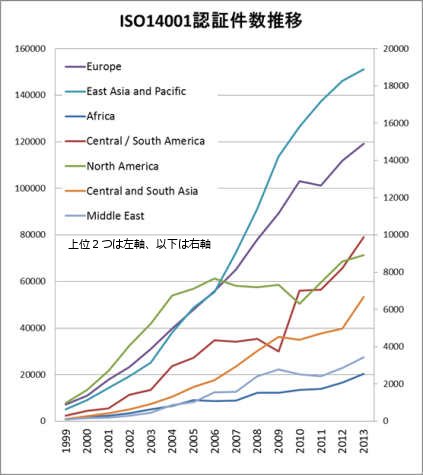

ISO14001はまだ増加しているようだが、今後も増加していくようには見えない。やはり傾向は変わらない。こちらも日本より10年遅れているとするとピークは2018年頃になるのだろうか。

配布資料のデータでは細かいところが分らないので、ISOのウェブサイトにアクセスして得たデータを基に以下のグラフを私が作成した。

出典 同上 |

各大陸(地域?)の内訳をみると同じ傾向ではなく、地域ごとの二次曲線あるいは正規分布曲線がずれて連なっているように見える。しかし論文の流行り廃りはあっても、ピークは変わらない。だがアフリカや中南米、中近東のピークは欧州や東アジアに比べてはるかに低く、合計した全世界の認証件数はさらに大きな正規分布のような曲線になるように思える。先進地域は既に減少傾向にある。

模式的に描くと下図のようになるのではないだろうか?

欧州が元気なのが意外だが、欧州のISO14001認証件数12万のうち、6万弱をイギリス、イタリア、スペインが占めている。現地の実態を調べないとコメントしようがないが、三カ国で過半を占めることからみてISO認証が欧州全域で普及していないことは明白だ。

ともかくグローバルにみて、認証ビジネスは明るい雰囲気でないことは間違いない。

と、ここまで書いて欧州ではEMASが主流だろうと言われるかもしれないと気付いた。それでEMASの状況を調べた。 2014年10月時点で組織数3,371、サイト数10,501であった。欧州のISO14001が120,000組織(2013)だから、かような苦情は心配することはないだろう。しかしEMSも伸びていないことに驚く。 振り返れば、日本のエコアクション21もエコステージ伸びていない。こういったビジネス、いや失礼、こういった制度は、つまりISO9001もISO14001もEMASも簡易EMSも、そもそも需要がないのだろうか? |

さて、2015年改定がこういった閉塞状態を打破することになるのか、打破できるのかということが関心ごとである。

日本のISOの元締めJABのトップである久保専務理事は、この講演会で次のように語っている。

| 状況 | ISO9001、ISO14001とも国内認証数は減少している | ||

|

|||

| その理由(原因) | マネジメントシステムが形骸化 規格の意図する成果が出ない ビジネスに貢献しない 認証取得組織による不祥事発生で制度に不信感 事業プロセスからの分離 |

||

|

|||

| 課題 | 認証の信頼性の更なる向上 中小やサービス業への普及促進 認証結果の利用者開拓(規制・行政、サプライチェーン等) 認証維持による組織能力の向上 |

||

|  |

||

| ISO9001の主な変更点 | ISO14001の主な変更点 | ||

| 対策 | Annex SL の共通構造、用語、テキストの採用

ビジネスプロセス管理ツールとしての品質マネジメントシステムの強化 トップのリーダーシップの強化 顧客重視の強化 リスクベース思考 品質パフォーマンスの評価 多様な組織への適用性向上 文書類削減(必要性は組織が決める) | Annex SL の共通構造、用語、テキストの採用 戦略的な環境管理 リーダーシップ 環境保護 環境パフォーマンス ライフサイクル思考 脅威と機会に関連するリスクへの取組み コミュニケーション 文書類削減(必要性は組織が決める) |

|

|  |

||

| 期待される効果 | トップマネジメントの意向に沿った戦略的なマネジメントシステムの運用へ ビジネスプロセスと一体化したマネジメントシステムの構築 品質パフォーマンス改善目標達成に対する蓋然性の向上 運用可能な業種の範囲の拡大 | トップマネジメントの意向に沿った戦略的なマネジメントシステムの運用へ ビジネスプロセスと一体化したマネジメントシステムの構築 環境パフォーマンス改善目標達成に対する蓋然性の向上 環境技術力強化 |

|

久保専務理事の語るように、ISO規格改定によって認証制度は起死回生、9回裏のホームランになるのだろうか?

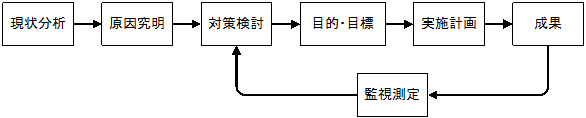

とりあえず久保専務理事の語ることの関連をISO9001について考えてみた。

それこそがISO認証の価値をあげ認証件数の減少を止めることでしょう。

それこそがISO認証の価値をあげ認証件数の減少を止めることでしょう。