15.08.03

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。但しここで書いていることは、私自身が過去に実際に見聞した現実の出来事を基に書いております。

審査員物語とは三木は先日(38話参照)山田と会ってから、審査というもの、第三者認証制度というものの存在意義について考えこんでしまった。一度疑問を持つと頭から離れない。審査をしているときも、この仕事が日本経済にいかなる貢献をしているのかという疑問がますます大きくなった。自分がしていることは意味がないのだろうか?

己の仕事を無意味だとは思いたくはないが、正直言って社会に貢献しているという気はしない。そもそも自分がしている審査にいかなる価値があるのか分らない。

審査報告書の結論には「組織のマネジメントシステムは規格要求事項に適合し有効に実施していると判断し、認証の維持を推薦します」とか、「今回の定期審査により、ISO14001:2004規格に基づく環境マネジメントシステムが、継続して有効であると判定します」なんて書いている。

「今回の定期審査で、貴組織に重大な規格不適合が発見されましたので、認証の継続はできないと報告します」なんて審査報告書を私は見たことがない。 |

-

この一文でも多くの疑問、悩みがある。

- 審査では本当に適合を確認したのか?

- すべてのshallについて適合を確認したわけではない

- いや抜き取ったshallについてほんのわずかのエビデンスを見ただけだ

- 適合でないと言える場合もあるだろうが、適合だというのは悪魔の証明ではないのだろうか?

- 有効とは計画が実行され、達成されることだが、計画の全てが達成されたわけではない。

規格上は計画未達であっても適正な是正処置がとられていれば適合だ。なにをもって有効と判断したのか? - そもそも自分はその会社の実態を知らないのだから、その計画が必要だったのか分らない。計画を達成することはその組織にとっていかほど重要なのだろう?

ISOのために計画を立てたのではないのだろうか?

規格に適合していることは価値があるのだろうか?

仮にだ、「今回の審査で、組織が環境法規制に違反していないことを確認した」と書いてあるならば、それは意味があるだろう。なぜならそれは法違反がないということだから。もちろん「組織は環境法規制に違反していないことを確認した」なんて民間人が言えるものではない。それを言えるのは行政か最終的に裁判官しかいない。弁護士だって合法か違法かはコメントできるが決定はできない。

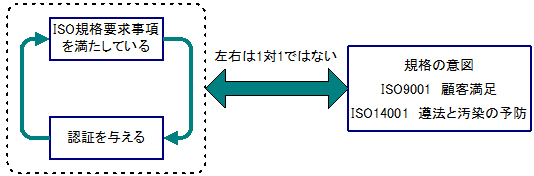

そもそもISO審査登録証には「これは法規制に問題がないことを証するものではない」と書いてある。ではISO規格適合ということはいかなる意味があるのか? 規格適合なら認証されるということであり、認証とはISO規格に適合しているという意味であるにすぎない。なんかトートロジーのようだ。

いつもそこで行き止り三木は次に進めない。

三木が実際にしている仕事は、文書を見る、記録を見る、それが規格要求にあっているか、満たしているかをコンペアしているに過ぎない。更に言えば、出されたエビデンスを抜取で見ただけでマネジメントシステムが規格通りかどうか正直なところなんともいえない。本当にその組織のマネジメントシステムが規格通りかどうかを審査員が納得できるまでチェックするなら、それは今の審査工数ではできるわけがない。

更に大きな疑問であるが、会社のマネジメントシステムが規格に適合しているとしても、そのマネジメントシステムがその会社に見合っているかどうかはまた別のことじゃないか? マネジメントシステムというものは多様であるはずで、その会社に適正なかつISO規格に適合した仕組みであるかどうかはまた別の問題である。本来なら「貴社はISO規格要求事項に適合してはいるが、貴社の規模や性格に見合ってい」という結論が多々あるはずだ。組織に適切でなくても、規格を満たしていれば認証は与えるのだろうけれど・・

「規格適合であるなら組織に見合っている」というなら、その証明をしてほしい。 |

三木はまた山田の意見を聞きたいと思う。回答はなくてもヒントがもらえるだろう。

三木はまた山田にメールしてアポイントをとった。

●

●

●

山田がたまには御社に伺いますよといって、今日は山田がナガスネ環境認証機構にやって来た。

●

●

「いつもお世話になっています。またご教示いただきたいのです」

| ||||||||

「三木さんと議論するのは楽しいですよ。時間があるときなら歓迎です。今日のテーマはなんでしょうか?」

| ||||||||

「先日、山田さんはお金は裏付けがない、ただ信頼されているから価値があるにすぎないとおっしゃいましたね」

| ||||||||

「三木さん、お金と認証は似ているけれど同じものではありません。アナロジーがどこまで通用するのか私は分りませんよ」

| ||||||||

「ああ、そうですね。では昨年リーマンショックというかサブプライム危機がありました。格付け会社であるムーディーズやスタンダードアンドプアーズが高い格付けをしていたものが暴落しましたけれど、その格付けミスの責任を格付け会社はとっていない」 (この物語は今2009年である) | ||||||||

「なるほど前回、私はお金と認証を比較しましたけれど、格付けと認証はそれ以上に非常に似ているというか、本質的に同じでしょうね。コメントはするけど保証はしないってところが」

| ||||||||

「保証しないって!、 格付け会社の責任はどうなっているのですか?」

| ||||||||

「責任以前に、そもそも格付けは儲かるとか破綻しないとか保証していません。格付けとは単なる民間の一企業の意見にすぎません。ただ格付け機関はその格付け情報を買ってもらうというビジネスですから、なによりも信用がなければなりません。そしてその信用は格付けが正しかったという実績の積み重ねで得られます」

| ||||||||

「はあ、それって単なる予想じゃないですか」

| ||||||||

「予想、そうです彼らは予想屋なんですよ。競艇や競輪、昔は競馬もありましたが、あれと同じです。予想を買った客は当たればハッピー、当たらなければ自己責任で文句を言いません。予想屋は予想が当たればますます客が増えてハッピー、当たらなければ不人気で廃業することになる。あまりレベルが低いと予想屋の団体から除名されるそうですね。

「予想、そうです彼らは予想屋なんですよ。競艇や競輪、昔は競馬もありましたが、あれと同じです。予想を買った客は当たればハッピー、当たらなければ自己責任で文句を言いません。予想屋は予想が当たればますます客が増えてハッピー、当たらなければ不人気で廃業することになる。あまりレベルが低いと予想屋の団体から除名されるそうですね。それと同じく、今回の格付けミスというか、評価ミスは格付け会社の信用を大幅に毀損しましたから十分に制裁は受けたということでしょう」 | ||||||||

「制裁を受けたとおっしゃいますが、制裁を受けたように見えませんが」

| ||||||||

「自今以降、ムーディーズなどの格付けを本当か?と疑問符をつけてみるようになったということです」

| ||||||||

「それだけですかというか、それって制裁になっているのですか?」

| ||||||||

「そもそも格付けって『買いなさい』とか『大丈夫ですよ』という意味ではありません。格付けを参考にして買い手が投資したり債権を買ったりするのです。 ですから今までこの格付け会社がいうなら大丈夫だと信頼されていたとすると、これからは格付け会社のいうことを半信半疑で聞くようになるということでしょう」 | ||||||||

「そんな・・・・じゃあ元々格付け会社の存在意義ってあまりないということですか?」

| ||||||||

「公営ギャンブルで予想屋を頼りにする人はいます。頼りにする人がいるなら存在意義はあるのです。 それと世の中は動いていますし決定的なものではありません。例えば行政や証券会社が景気が良くなると言えば景気が良くなりますし、不景気だと言えば不景気になります。それになにごとにも絶対確実といえるものはないでしょう。 もし絶対確実という裏付けがあるなら格付け会社を経営するのではなく、自分が投資するんじゃないですか。だって絶対確実でなくリスクがあると考えるから自分は投資をせずに格付け会社を運営するわけでしょう。絶対確実なら競輪でも競艇でも株でも、予想屋は予想を売らずに自分で賭けて儲けますよ」 | ||||||||

|

*人々の意識が現実を変えるということは大いにある。 | ||||||||

「そういえばそうですよね」

| ||||||||

「三木さんが認証と格付け、認証機関と格付け機関のアナロジーについて論じたいのでしょうか? そのふたつは似ているでしょうが同じではありません。例えば認証機関は格付け機関よりももっと責任を問われない。まあ主婦連などがISO認証を信頼できないなんて言ってますが、その発言に誰も気を留めていません。というのは元々認証という情報が商取引や一般消費者に信用されていないからです。 これが牛肉100%とか国産と表示されていたのが、牛と豚の合挽きでしたとか中国産でしたということなら、大暴動が起きてますよ。なぜなら購入者はその表示を信じて購入を決定しているからです。信じていたことが裏切られたら怒ります。信用していないものがウソでも気にしません。 ISO認証に間違いがありましたといっても、誰も気にしないのはそういうわけです。格付けがマスコミや投資家の話題になるのに比べて、認証はまったく取りざたされていないのです」 | ||||||||

三木は目をつぶってしばし考える。 | ||||||||

「山田さん、最近、いや朝倉と一緒にここにおじゃましてからですが、ISO審査の意味がないように感じましてね、張り合いがないというか生きがいがありません」

| ||||||||

「うーん、ISO第三者認証制度の存在意義に疑問を感じても、審査員という仕事の生きがいに疑問を持つことはないんじゃないですか」

| ||||||||

「自分がしている仕事が世の中に貢献していないんじゃないか、誰にも役に立たない不要なことをしているんじゃないかって気がしてましてね」

| ||||||||

「三木さん、生きがいって何もそんなに大げさに考えることもないじゃないですか 弁護士は凶悪事件だって弁護はできるし、離婚訴訟の依頼者にあきらかな非があっても頑張るでしょう。弁護士はそれで生活しているわけですし、生きがいを感じていないわけではないでしょう。いやもっと身近なこととして三木さんの営業時代には自分が好まない製品を売ることだってあったでしょう。そのとき営業の仕事に疑問を持ちましたか? やりがい、生きがいというのは、いろいろな観点から考えることができると思いますよ。兵器は人を殺すために存在しますが、それが国を守り日本人を救うために使われるのであれば、それを作り売ることは道義上一点の曇りもないでしょうし、誇りある仕事だと思います。自衛隊が国外で戦闘できるという法律を作っても、それが国家安全保障のためであれば必要なことでおかしくありません。現代の、いやもう2世紀も前から予防的軍事行動をとらないと、つまり先制攻撃されてから対応しては絶対に勝てないというのははっきりしています。先手を打つことが禁じられていて、友軍がやられてから正当防衛を根拠にするのでは全滅してしまいます。まあ、日本の国会にもマスコミにもそういう常識がない人たちが多いですがね。もっとも中国や韓国の手先として活動しているなら当然の行為ですけど」 | ||||||||

三木は兵器とか戦争の例えはピンとこなかったが、自分が営業にいたとき好きな製品だけ売っていたのではないことを思い出した。思い入れがなくても、他社品より劣っていると知っていても、型遅れの在庫処分とか今期の利益のために代理店に押し込んだり、お客様に美辞麗句で売ったものだった。 | ||||||||

「話を戻します。一般論になりますが、私は認証の価値はないと考えています。それは今の認証の実態がそうだというだけでなく、認証という制度自体に疑問を感じているからです。 ではISO規格の価値はあるのか、規格を作った意義はあるのかとなります。規格そのものをとらえると、やはりそれは未完成、不完全なものだと思います。 でも規格の意図はどうなのかということがより大事かと思います。ご存じのようにISO14001をつくるきっかけはリオ会議です。持続可能社会を作るための指針を作ろう、作ってほしいというのが発端だと聞きます。だからISO14001規格の意図、遵法と汚染の予防というのは間違いじゃないと思うんですよ。 規格作成者はその意図を文章で表したかったのですが、神ならぬ身ですから、実現できなかったのでしょう。では現状の2004年版規格は不十分だけど、これから改定を重ねていけば良くなるのかといえば、それでも無理でしょう。なぜかというと、一人の天才が作るのではなく、世界中の多くの意見を集めて妥協の産物ですからね、過去から妥協して作ったものがすばらしいということは決してありません。

しかし審査員が規格の意図を踏まえて工夫した審査をして、不具合があれば規格のshallを引用して指摘することにより、組織の仕組みを改善していくことはできるのではないかなと考えているのです。 だいぶ前に私が言ったと思いますが、私は営業マンとしては落第でした。それはお客様が欲しがるものではなく、お客様が必要とするものを売ろうとしたからです。それは世間のものさし、つまり目の前の売上を上げるとかそのときの顧客満足という目的には見合わなかったのですが、長期的視点では正しいことだと思います。 審査員ならその道を歩むことができると思いますし、それが評価されるんじゃないでしょうか。もちろん自分の考える方に誘導するために、ウソをついたり有益な環境側面なんて言い出しては人間おしまいですが」 | ||||||||

「規格の意図を踏まえてとおっしゃいますと?」

| ||||||||

「単に規格の文言に基づくのではないという・・・つまりなんというかなあ〜、三木さんのサラリーマン人生で学んだこと経験したこと、コンプライアンスとか誠実さとか向上心とか、そういった自分の人生観を切り口にその会社の仕事のプロセスが適正かどうかを評価するというイメージでしょうか。 仕事の進め方や報連相をみて、三木さんの感覚で問題ないと思えば三木さん基準で良い会社でしょうし、ちょっと変だな、何か欠けているなと思えばどこに欠陥があるのか、欠陥とは言えなくても不十分ところがあるはずで、それをISO規格を根拠にして指摘にすべきではないかということです」 | ||||||||

「なるほど、ニュアンスは分りますが、でも現実問題としてそれは難しそうですね」

| ||||||||

「まあ簡単とは言えないでしょうけど・・・ 先日、新大阪でお会いしましたね。私の本業は工場や関連会社の環境監査です。私の場合の監査基準はISO規格じゃなく法規制と事故防止です。私の場合、システムじゃなく即物的なことを見るといっても、結局不適合の原因はシステムにさかのぼります。例えば公害防止管理者の変更を届けていないとき、仕組みがまずいのか、あるいは仕組みはあるのだけど運用されていないか、まあそこんところを斜めに見てですよ、最終的に指摘するのは何を取り上げるのかというのはやはり監査員の力量だと自覚しています。 即物的でもだめ、なぜなぜと徹底的に追及するのも現実離れしていると思います。 結局その会社の力量、水準に合わせたものを問題として提起するということになります。レベルの高い会社なら問題をひとこと言えば分ってくれるでしょうし、レベルが低ければ今年は目の前の問題を直させて、翌年来たときに仕組みの問題を提起しようとか、まあ、そんなことですか」 | ||||||||

「ISO審査でも同じ方法が使えますかね?」

| ||||||||

「同じ方法はどうかわかりませんが、考え方としては同じでなければならないはずです。 相手がどのレベルなのかを憶測して、相手が対応してくれるように問題を書き表すというのが審査員の力量じゃないですか。 それともうひとつ考えなければならないことですが、見た目の問題が同じだとして、会社が異なれば同じ原因ではありません。会社が違えばルールが違い手順書が違い担当者が違いますから、見た目の問題は同じでも原因は異なるはずですよね。あるいは原因が同じでも発症は異なるでしょう」 | ||||||||

「審査員の力量にそういうものが含まれるとは思いもしなかった」

| ||||||||

「ISO審査というものは同じ基準、それこそグローバルスタンダードですから世界共通ですよね、しかし提供する審査サービスの質は他よりも良いものを提供するという競争はあるでしょうし、それは可能です」

| ||||||||

「ええ、他と異なるサービスを提供するですって?」

| ||||||||

「床屋さんだって税理士だって、顧客に合ったより良いサービスを提供しようと努力していると思いますよ。ISO審査なら誰がしても全く同じものでなければならないってことはないでしょう。現実にコンペティターに差をつけることは可能です。というか差をつけなければコスト競争しかないことになる。それじゃ悲しいでしょう」

| ||||||||

「差をつけることは可能なのですか?」

| ||||||||

「差といっても審査基準を変えるとか改善提案することではありません。今申したように相手が理解できるように、相手の会社がそれによって真に良くなるだろうという方向で指摘することはできるんじゃないでしょうか」

| ||||||||

「うーむ」

| ||||||||

「三木さんが当社に審査に来られた時、いろいろ問題がありましたよね」

| ||||||||

「いやいや、あれはまったく私どもがレベルが低かったためで・・・」

| ||||||||

「たくさんの問題があったのでしょうが、三木さんたちは順守評価をしていないこと、マネジメントレビューが要件を満たさないことの二つを問題にしました」

| ||||||||

「そうでした」

| ||||||||

「それが良かったかどうか考えなければいけません。もちろんあれも一つの方法です。しかし指摘の仕方には他の選択もありました」

| ||||||||

「他の選択とは?」

| ||||||||

「三木さんたちの指摘は、ええと・・・・ああ『順守評価の証拠がない』だったと思います。 審査の際にみなさんが考えた環境法規制の順守評価の記録が見当たらなかったのでしょう。規格では評価の記録を残せとありますから、証拠がないと書いたのでしょう。でも記録がなかったのかといえば、いろいろなものを提示していたわけですから、記録はあったわけです。ですから中身はともかくとして証拠がないというのは的外れでしょう」 | ||||||||

「そうすると我々は指摘の根拠からして間違っていたのか」

| ||||||||

「三木さんたちがお困りだったのは、どれが環境法規制の順守評価の記録に該当するのか分らない、あるいはどの資料が証拠であるか調べるのに時間がかかるということだったのではないですか。そういうことが問題だったのだろうと推測します。 であるなら、順守評価ではなく『4.5.4記録の管理』の項番で、識別が不適切とするか、検索が困難だとか、そういうことを問題とすべきだったのではないですか。 『順守評価の証拠がない』では実際の状況とは異なるように思います」 三木は考える。確かにあのとき『順守評価の証拠がない』という問題提起した。しかし膨大な記録の提示があったのは確かだ。

ともかく三木たちは問題とするとき規格のどのshallに該当するのかさえ判断できなかったということになる。あのとき山田が一般論で説明したので細かい議論にならなかった。もし一般論でなく具体的な反論をしてくれば、三木は指摘自体が間違いであると恥をかくところだった。三木は冷や汗がでた。 | ||||||||

「いやはや、我々は相手のレベルに合わせて問題提起する以前に、問題が何かさえ考えることができなかったようです。恥ずかしいことです」

| ||||||||

「いえいえ、話がそれてしまいましたが・・・私の言いたいことは『順守評価の証拠がない』というのは漠然としています。だから相手のレベルに合わせて証拠をあげるにしても一般論ではなく、具体的に例示するなどすれば相手は対応しやすいでしょう。そういうことを言いたかったのですが」

| ||||||||

「ともかくわかったことがあります。審査の質を高めることは可能であること、それは極めて難しいこと、いや私にとってですが。 私はもう半分引退した身ですが、一層精進しなければなりませんね」 | ||||||||

「それと規格の理解において、単に規格の文字をたどって理解するのではなく、規格の意図を常に意識して、その文章がなにを言いたかったのかを読み解かなければならないのかもしれません。まあ言い換えると規格が未熟であるということになりますがね」

| ||||||||

「それはどういうことですか?」

| ||||||||

「今の例で言えば順守評価の記録を残せという規格要求は何を求めているのかということです。記録があればいいわけではない。何のために記録するのか」

| ||||||||

「まさか審査のためではないですよね」

| ||||||||

「そもそもの目的は組織が法違反をしないことです。そのためには順守評価をして不具合あれば、いや不具合がなくてもフィードバックかけて不具合の再発を防止する、そういう活動が必要になる。その活動のためには、人に見せるためではなく自分たちが行動するために記録が必要になるでしょう」

| ||||||||

「行動するために記録が必要ですって? 私は証拠を残すために記録すると思っていました。順守評価が機能するためには記録が必要だとはちょっと理解しがたいですが・・・」

| ||||||||

「記録はアウトプットとかプロセスの行き止まりじゃありません。フィードバックループの一部です。順守評価プロセスを円滑に動かすためにどのような情報を前に戻さなくてはならないのかということになる。順守評価のPDCAを機能させるために記録が必要です。  あの、話は飛びますが、よく記録の保管期間はどれくらいかとか、鉛筆が良いか悪いとか、感熱紙でいいのかとか、悩みを持つ方は多いですね。結局はその仕事においてその記録がいかほどの意味があるのかということになります。それはISO規格の範疇ではなく、会社の仕事においての必要性によって決まるでしょう。ですから適否を判定するにはISO規格だけを基にされても困ります。いや、記録の有無、保管期間などがISO規格から判断できるはずがありません。

あの、話は飛びますが、よく記録の保管期間はどれくらいかとか、鉛筆が良いか悪いとか、感熱紙でいいのかとか、悩みを持つ方は多いですね。結局はその仕事においてその記録がいかほどの意味があるのかということになります。それはISO規格の範疇ではなく、会社の仕事においての必要性によって決まるでしょう。ですから適否を判定するにはISO規格だけを基にされても困ります。いや、記録の有無、保管期間などがISO規格から判断できるはずがありません。以前、ウチの横山とか森本が言ってましたが、ISOから考えるのではなく、会社から考えなければなりません。逆に言えば、我々は実務に役立たないならISOを捨てるのはやぶさかではありません。いやすべての会社員はそうでなければならないでしょう。 結局、ISO規格なんて現実の後追いにすぎません」 | ||||||||

「おっしゃることは分ります。そのとおりですね」

| ||||||||

「ですから規格を理解するというのは、現実のビジネスに身を置いた人でなければできないのですよ。もちろん環境業務といっても多々あるわけです。公害防止、廃棄物処理、省エネ、化学物質、環境報告書、製品設計、輸送、グリーン調達、それらについて万能の人がいるはずがありません。しかし会社で働いていれば、携わったことのない仕事でも仕事の目的とそれを達成する手段の関係についての考え方は身についているでしょう。規格を理解するには実務経験が必要であり、実務経験があれば自分が体験してない業務についても要点をつかむことはできるでしょう。 言い換えると審査員は自分の経験を生かしてこそ審査ができるのだと思いますよ」 | ||||||||

「システムであろうともですか?」

| ||||||||

「システムが適正か否かは、規格の文言を満たしているか否かではありません。具体的運用を見て、それが問題なく動いているのかどうかでしょう。少なくても10年の実務経験があれば、会社の仕組み、組織論、社内力学というか社内政治、取引先との関係、一般論としてもそういったものを認識しているだろうし、それを基に問題があればシステムのどこが悪いか分るでしょう」

| ||||||||

●

三木は一緒にビルを出て地下鉄の駅に降りていく山田を見送ったのち、JRの新橋駅まで歩く。道々いろいろ考える。● ● 山田と話をして非常にためになった。山田の話が正しいのかどうかわからない。しかし山田がものすごく考えていることは分かった。ものごとはいろいろな観点から見なくてはいけない。だが単にいろいろな視点で見ると言うだけでなく、自分の過去の体験や知識が必要だ。それに常なる問題意識も大事だと思う。 そしてもう山田に教えを乞うことはないだろうと思う。それは山田から教えてもらうことがないからではなく、自分でもっと考えなければ山田の前に現れる資格がないと思うからだ。 ふと妻の陽子の誕生日が来週だったことを思い出した。先日ちょっとしたことで陽子との関係がギクシャクしている。妻も一面だけでなく多面から見なくちゃならないな、来週出張でない日に、ふたりでしゃれたレストランにでも行こうと思う。 |

ええと、いつもダジャレを書いておりますが、ここ数回はけっこう大事なことを書いているつもりです。ということで思いつくままにキーボードを叩くだけではいけないと、35話から39話までをプリントして何度も読み替えし、矛盾のないように話がつながるようにけっこう考えました。プリントしたものがA4で70数ページありました。約7万字、薄めの文庫本1冊ですね。こんなことまでして書いたのは初めてでございます。そもそも自分の書いたものをプリントして読んだなんて過去ありません。

ええと、三木と山田の絡みはこれでおしまいのつもりです。山田の教えを受けて三木はさらなる高みへと・・・なんてことはないでしょうけど

ところで個人的な話ですが・・・・私は師と仰ぐ方がいません。まったくの無知・無学で、二者監査、一者監査の現場で悩み、自分が考えてきただけです。もし指導者がいたらもっと楽にましになっていたでしょう。

とはいえ、審査員研修でもその他の講習会でも、これはと思った方に出会ったことがありません。私は運が悪いのか、そのような方はめったに(それとも全然)いないのか、どうなんでしょう?

審査員物語の目次にもどる