2016.07.04

お断り |

このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。読んだ本はそのきっかけにすぎない。だからとりあげた本の内容について知りたいという方には不向きだ。 よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。 ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。 |

最近というか今年になって絵を描くのに凝ってしまった。いや凝ったというよりも書かざるを得ない状況に追い込まれたというべきか・・・

そもそもの始まりははっきりしている。昨年の暮れ、暮れといっても12月初めだろうか、娘が我が家に帰って来たとき、水彩画を描くのが趣味になったという。

水彩画というから昔中学校で描いたような絵具とパレットと水を用意して画用紙に書くのかと思ったら、最近は筆の中に水が入るようになっていて、絵具はキャラメルのような固形だという。そして高そうなブランドバッグから用具一式を取り出して見せてくれた。10センチかける15センチくらいのプラスティックの箱に絵具、パレット、筆一式が入っていて、気が向いたときそれを広げ小さなスケッチブックにサラサラと描くという。筆の握る部分に水を入れることができるので、どこでも描けるし中の水を押し出すことにより筆先を洗えるという。便利なものだ。

水彩画というから昔中学校で描いたような絵具とパレットと水を用意して画用紙に書くのかと思ったら、最近は筆の中に水が入るようになっていて、絵具はキャラメルのような固形だという。そして高そうなブランドバッグから用具一式を取り出して見せてくれた。10センチかける15センチくらいのプラスティックの箱に絵具、パレット、筆一式が入っていて、気が向いたときそれを広げ小さなスケッチブックにサラサラと描くという。筆の握る部分に水を入れることができるので、どこでも描けるし中の水を押し出すことにより筆先を洗えるという。便利なものだ。娘の描いた絵をしげしげとながめていたので、世話女房を絵にかいたような娘は、絵具と筆、スケッチブックなど1セット揃えてクリスマス前に宅配便で送ってくれた。娘からの私へのお年玉、いやクリスマスプレゼントである。

さて、絵を描く道具一式を頂いたものの、私は中学校以来絵など描いたことがまったくない。何を描くか、どう描くのかまったくわからない。娘にeメールで聞くと、そんなことを気にせずに見たものを見たままに書けばいいのだという。そんな!簡単にできないよ。

年末だったかお正月明けだったか忘れたが、古事記の講演会を聞きに行ったとき、隣に座った年配(つまり私よりそうとう年上という意味だ)の方と休憩時間にお話したら、その方は水彩画のクラブに入っていて毎週出かけては絵を描いているという。どんなところで描くのかと聞くと、おもに丸の内の歩道や皇居外苑、日比谷公園で絵を描いているという。そういえば私が現役時代に、丸の内の三菱一号館や東京フォーラムあたりで絵を描いている人をときどき見かけた。絵を描くにはどんな勉強をしたのかと聞くと、その方は大学のときクラブに入っていて油絵を描いていたとか。とても参考にならないじゃないか。

そういえばと思い出したのはマンションの老人クラブのメンバーに絵を描くのが趣味という方がいる。早速その方を捕まえてどういう修業をしたのかと聞くと、名のある画家に師事して何年も習っているという。もちろん先生が有名だから謝礼も高いらしい。彼の作品が毎年母校(有名私大)の同窓会誌の表紙を飾っているとのこと。イヤハヤ、こちらもレベルが違いすぎてとても参考にならない。

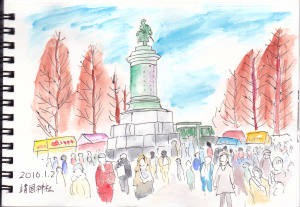

悩んでいてもしょうがない、とりあえずお出かけした時に撮った写真などを見て絵を描くことにした。その第一号作品が右に示す正月に行った靖国神社である。

悩んでいてもしょうがない、とりあえずお出かけした時に撮った写真などを見て絵を描くことにした。その第一号作品が右に示す正月に行った靖国神社である。下手という以前で小学生並みである。恥ずかしいが中学校以来絵を描いたことのない一般人が描くとこんなものだ。

ともかく記念すべき第一号である。

なぜ下手なのかと考えると、いろいろなことがわかる。線を自分が考えているとおりに引けない、まっすぐ線を引こうとしてもまっすぐにならないのだ。だから見た通りの形に描けないこと。いやその前に正しい形をとらえることができないのかもしれない。その他に見た通りの色を作れないこと。どの色とどの色を合わせると希望する色になるのか見当がつかない。色を塗るにしても筆の使い方がわからない。要するにここがダメということでなく、何から何までだめだから絵が下手なのである。

うーん、困った。

ところでなぜ絵を描くのに多少なりとも上達しなければならないのかというのを考えれば、当然理由がある。絵を描くというのは目にしたものを紙の上で表現したいという意思がないとならない。創造というほどでなくても、自分が感じたことを表現しようという意思がないと、そもそも絵を描くはずがない。そして絵を描くという発露があっても、そのハードルがその意欲より低くないと絵を描くはずがない。

今はスマホでも携帯電話でもカメラ付だから何か興味を持った風景や事物を見つけて人に知らせようというとき、撮影してメール添付で送る手間はボタンを何度か押すだけで済む。その所要時間は10秒か20秒だ。それに比べ絵を描くとなると、手帳サイズの水彩画と言えど、道具を広げて描いて乾いてと最低30分はかかるだろう。

となるとあるがままのものをそのまま人に伝える手段として絵を描くというのはありえない。絵そのものに付加価値がなければならない。

そしてそれに付加価値があると最低自分が確信を持たなければ絵を描くはずがない。

ではなぜに私は絵を描こうとするのだろう?

最大の理由は、せっかく娘からもらった道具であるからそれを使って立派に絵を描いていますよという姿勢を見せなければ申し訳ないということがある。人間、義理と人情を忘れては生きてはいけない。

その他に、定年後、いろいろと手を出しているが絵を描くというのも悪くはないというスケベ心がある。もちろん才能があるかないかわからないが、トライせずに前進はない。

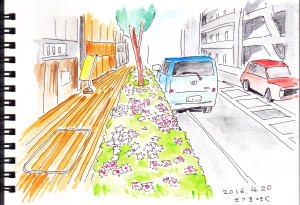

用があり京葉線の八丁堀駅で降り新富町に行ったことがある。新富町新大橋通りにはハナミズキがたくさん植えられている。

ハナミズキは私のふるさと郡山市の市の花でもある。4月後半は白い花、ピンクの花がとてもきれいだ。気に入ったのでスマホで写真を撮り家に帰ってそれを模写した。

ハナミズキは私のふるさと郡山市の市の花でもある。4月後半は白い花、ピンクの花がとてもきれいだ。気に入ったのでスマホで写真を撮り家に帰ってそれを模写した。ハナミズキは花じゃなくてガクだなんて不粋なことを言っちゃいかん。もっともガクであるから花と違ってハナミズキの見ごろは長く続くという。それは素晴らしいと思ったが、仮に桜の花が半月以上も咲き続いたら、そして風雨で散らないとしたら、それは風流ではないという気がする。

だって「花は散るから美しい」とキャンディキャンディのアンソニーは言ったじゃないか。

私が通っているフィットネスクラブの前の歩道には五月ツツジが植えられていて、4月は素晴らしい風景を見せてくれる。

郡山市周辺ではサツキの鉢植えが上品な趣味とされていて、凝る人が多い。10年、20年と長い年月をかけて一つの鉢を作り上げるのは私にはできない。おっと、そうすると私はもともと根気がなくてなにをしてもだめなのかもしれない。

郡山市周辺ではサツキの鉢植えが上品な趣味とされていて、凝る人が多い。10年、20年と長い年月をかけて一つの鉢を作り上げるのは私にはできない。おっと、そうすると私はもともと根気がなくてなにをしてもだめなのかもしれない。と書いていて変だなと思うことがある。サツキとは5月、但し今の5月ではなく旧暦だから今の6月頃。となるとサツキツツジはなぜ4月に咲くのか? そもそも「さつき」とは田植えをする月のこと、旧暦の5月に田植えはしない。それとも昔は今の6月頃に田植えをしていたのでしょうか。ご存知の方教えてください。

ともあれそんなわけで週に1枚くらい描いてきたものの、もちろん上達するわけがない。

そんなことをふた月三月していると、また娘がやってきた。私は娘が好きだし、娘も私が好きなのだろう(タブン)

私の書いたものを眺めると、娘は言った。

「景色は何とかみられるけど、人物はどうしようもない。絵の勉強しないとダメなんじゃない!」

厳しいお言葉である。

とりあえず絵を描くためにはどのような勉強をするのかというところから勉強しなければならない。

ところで仕事を引退した人が絵を描くというのは非常にポピュラーなことらしい。ネットにも絵を描き始めましたなんてブログはたくさんある。そういうのをいくつか眺めると、上達するために一番多いのは、知り合いとかに習う、カルチャースクールに通う、通信教育を受ける、まあそういうのが多い。ひたすら一人で頑張る自己流というのはなかった。絵を描くというのは才能ではなく、テクニックなのだろう。習えば身に付き、習わないとダメ。

私はお金のかかることは好きではないので、まず図書館で初心者用の絵を描く本を探し何冊も読んだ。

本日のタイトルの「絵はすぐに上手くならない」とは参考にしようと読んだ本のひとつである。

| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |

| 成富 ミヲリ | 2015.10.21 | 1,600円 |

著者はタイトルからして「絵はすぐに上手くならない」と断言している。学問に王道なし、絵画に王道なしのようだ。しかし、「すぐに」と言っているのだから、長年描いていれば「やがては上手くなる」ということではないだろうか。下手な身の上としてはそう信じたい。

実際にページをめくると絵がうまくなる方法というが、体系的に段階的に説明されている。但し対象としているのはプロフェッショナルとして絵を描く人である。プロフェッショナルと言っても画家だけではない。漫画家、イラストレーター、その他仕事で絵を描く必要がある人、などなどである。

著者は絵がうまいとは二種類あるという。ひとつはテクニック的に上手で、見た人にイメージを伝えることができること。もうひとつはものの形を理解してその通り描けることだそうだ。具体的に言えば複雑な機械があったとき、それが複雑な機械であると絵を見た人にイメージを伝えられるということであり、もうひとつはその機械の構造、歯車の噛み合いをそのまま書き示すことができること。

まあ絵を描くといっても目的が違えば描く絵も異なるわけだ。とすると自分の目的はこれだから、このような絵を描けるようになりたいかということを初めにはっきりさせることが必要だ。私に前者は無理として後者は何とかと一縷の希望が・・

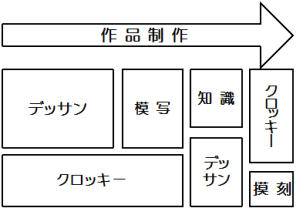

著者によるとどちらにしても絵がうまくなるためには次のような関連があり、習う方法や順序はどうであってもよいが、それぞれの要素・テクニックを習熟するには努力が必要ということだ。

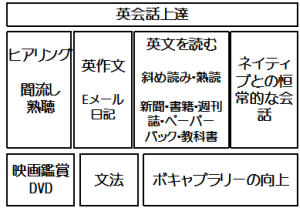

この絵を見ていて頭に浮かんだものがある。だいぶ前に英語が上達するためにはどういう勉強をすればよいのかという関連図を本で見たことがあった。詳細は忘れてしまったが大体こんな感じだった。

| 中身はうろ覚えなので信用しないで! |

絵画と英語では方向が全然違うだろうが、言っていることは同じようだ。つまり目標はひとつで単純に見えるが、その頂に到達するにはすそ野を広くいろいろな方法で努力をしないと山が高くならないということだ。傾きがきついと崩れてしまい山を高くすることができない。レベルを上げるためにはすそ野を広く学んでいかないとダメということ。

そして絵がうまくなるとか英語に堪能になるといっても、目的が異なれば必要とするテクニックも異なりそのための努力も異なるわけだ。

私はプロの絵描きになるつもりはなく、英語でTOEIC990点を取ろうという妄想もない。もっと低レベルの人用に簡単な方法はないものだろうか?

なにしろ著者がいうには「美大に行ったからうまくなるのではなく、うまいから美大に行けるのだ」という。その論理では「留学したから英語が上手になるのではなく、英語が上手な人が留学する」ということになる。実は「なぜあの人は中学英語で世界のトップを説得できるのか」(三木雄信)の中でも同じようなことが書かれていた。

それ現実であろうしまちがいではないのだろうが、それじゃ生まれつき才能のない人はなにをしてもだめってことなのだろうか?

ご安心ください!

そこんところがこの著者のすごいところである。

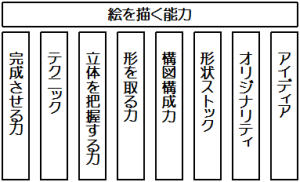

絵を描く能力を8つの項目に分解し、その人のそれぞれの項目のレベルを評価して、足りないところを向上させるのだという。

なるほど、これは標準化の作法だ。この著者はISO規格とは無縁だろうが、その考え方を自ら考えて実践している。ともかくそうすると誰にも上達するチャンスはあるのだろう。

|

音が聞こえないなら、耳ではなく体で振動を感るように頑張らないとベートーベンになれない。色弱で赤と緑の見分けがつかない私が椿の絵を描くことはできないが、水墨画なら戦えるかもしれない。

だが、また人をがっかりさせることをいう。それはどの項目であろうと、習得、向上には、絶えない努力が必要だということだ。提示した8つそれぞれの項目について、常に勉強せよ、努力せよ、練習せよという。描くことができなければ観察しろ、過去を忘れず同じミスをするな、機会ある限りうまい人の作品を見ろ、そうすればやがて自分の個性ができるだろうし全体のレベルが向上していくであろうと予言する。 いやあ、大変なことだ。絵を描くにも宮本武蔵のように修行の旅に出て艱難辛苦を経なければならないのだ。まさに「絵はすぐに上手にならない」のである。

お絵かきが上手になりたいと思った私は、この本だけでなく素人向けのデッサンとか似顔絵の書き方とかの本をいろいろ読みました。下表に示すのはその一部です。