17.07.03

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。

今回のシリーズでは、異世界で伊丹たちがISO認証ビジネスを始めるお話を書こうと思っているのです。しかしすぐさま第三者認証のお話を始めることはできません。

ISO認証を始める前提としてマネジメントシステムが必要になります。当然そのためには品質を保証するためにいろいろな管理項目があって、それを管理するという発想がなければなりません。更にさかのぼれば管理項目というものを認識することが必要です。

また問題が起きたら、当面の対策だけでなく再発を防ごうという考えがなければなりません。

実はISO9001なんてものは過去からさまざまな状況における必要性が積み重なって今があるわけです。第二次大戦中イギリスで爆弾の不発をなくそうと考えた管理項目(要求事項)が時代とともに加除修正されてきたにすぎません。

実はISO9001なんてものは過去からさまざまな状況における必要性が積み重なって今があるわけです。第二次大戦中イギリスで爆弾の不発をなくそうと考えた管理項目(要求事項)が時代とともに加除修正されてきたにすぎません。とすると今まさに元の世界の第二次大戦よりも前段階にある社会において、ISO規格を持ち出してもそれを理解させることは難しいだろうと思います。

だから現実の問題の解決策をアドバイスしてそういうものが積み重なり共通認識となったときに品質保証という発想が起き、それを万人共通のものとしようと品質保証要求事項が標準され、それを確認(品質監査)することが二者間でなく第三者に委託するという発想になって初めてISO(あるいはイクイバレント)の品質保証ないし品質経営の規格が出来上がるわけです。

となると吉本が率いるメンバーはその過程をたどらなければならないことになる。

でもそういった作業の管理項目や管理手法を指導していくことを書こうとするととんでもなく難しいのですよ。

そりゃ私だって素人じゃないと自任しています。管理監督とか作業改善というものはある意味管理技術だから、業種や製品が変わっても今までの経験を生かすことはある程度可能だ。しかしそういう物語を書こうとすると、そういった考えがどうしてできてきたのか、いつごろ成立してきたのかということを知らないとお話が書けない。

公差とは 100±0.05 のように許容差を示す方法。 図面に書くのは簡単ですが、これを実用するには製造、検査などにおいて、公差の精度を測定できる計測器が必要です。 |

多分幾何公差は、三次元測定機の普及とともに広まったのだろうとは思います。だってノギスとマイクロだけじゃ幾何公差を測りようなありません。

このお話の舞台は近代日本ではなく、日本に似た異世界としていますので、さまざまな技術発現時期が事実と違ってもイチャモンはつけないでください。とはいえ測定器と公差の進歩はリンクしているわけですし、部品のばらつきが問題になるのは生産体制と関係するわけで、そういう基本的なことに矛盾がないようにと考えると、思い付くままにキーボードを叩けばよいというわけではありません。

ですからただいまそういったこと、つまり公差、管理手法、計測器などの歴史について勉強しております。

しかしながら例えば公差の歴史を調べようとすると1冊本を読めば済むというわけではありません。そもそも公差の歴史についての書籍とか論文が少ない。それで歯車、ねじ、銃、船舶などの技術史の本を眺めて公差について記述がないかと探したりしております。ネットで該当するような書籍を見つけてもアマゾンにも市の図書館などにはありません。大学の蔵書検索で見つけて閲覧するために東京の某大学図書館まで行ったこともあります。

そんなことをしないで昼寝していたらいいだろうと言われそうですね。まあ、それが正しいというかあるべき姿のような気もしますが、老化防止、頭の体操には良いかなと思ってアホなことをしているわけで・・

3人はカフェを出ると新橋駅の方に歩き出す。カフェに入る前よりはだいぶ落ち着いてきて周りを見る余裕が出てきた。あたりの風景は自然発生的に家々が立ち並んでいるのではなく、荒野というか原野に道路を通し建物を建て始めたというイメージである。 | |

「吉本取締役、このあたりには元々建物はなかったような雰囲気ですね。江戸ならこの辺はそうとう家が立ち並んでいたはずでしょう」

| |

「そうだねえ〜、ここに徳河将軍の城があり全国を支配していたわけだが、我々の世界ほど人口はいなかったようだ。江戸の人口は100万と言われているが、ここはその半分くらいだったらしい。まあ参勤交代の制度の違いとか、江戸に住むより自分の藩に住みたいという侍が多くかったとからしい。ほんとのところはわからない。なにせこの世界と我々の世界の比較研究があるわけじゃないからね」

| |

「なるほど、それで手つかずの土地があったわけですね」

| |

「開国以降、政府はここを首都にして発展させようと種々手を打っている。だからこういった手つかずの空き地はありがたいだろうね」

| |

「とはいえ新橋駅近くなると建物が多くなりましたね」

| |

「我々は新橋駅からすぐのところに事務所を借りた」

| |

「そのあたりはオフィス街なのでしょうか?」

| |

「数年前から丸の内にロンドンを真似た高級オフィス街が建設中だ。もういくつも大きな建物ができている。今やむこうの世界と同じく大会社の本社は丸の内だよ。岩崎弥太郎のような人物はどこにでもいるのだね。 おっと我々に一等地は無理だし、海軍工廠とか三菱社(三菱重工)のような大企業を相手にできるとは思っていない。新橋から品川、大田区の方には中小の工場が連なっている。そういったところを顧客にと思って新橋にした。ここは交通の便も良いからね」 | |

「うーん、しかし小さな工場にISO認証と言ってもハト豆でしょうねえ」

| |

「まずISOそのものが存在していないからISOMS規格があるわけではない。我々は自分たちで第三者認証のすべてを作り上げなくちゃならない。監査基準も監査の仕組みもビジネスモデルも、 我々が認証ビジネスを始めるまでのハードルは数多くとんでもなく高いだろうなあ」 | |

「今のお話でもうファイトが消えました」

| |

「我々が認証制度を立ち上げたとして、認証制度というものが理解されるか、認証が評価されるかというのが難関ですね」

| |

「まあさ、一朝一夕ではどうにもならないよ。こちらの一族にお願いして彼らの取引先をいくつか紹介してもらっている。それらを訪問してお話を伺い、第三者認証にしてもどの程度のレベルなら需要があるかといった情報を収集しようと考えている。 私たちが無理やり売り込むのではなく、向こうが欲しているものを提供したい」 | |

「我々が提供するもの、いや提供できるものというのをはっきりさせておかねばなりませんね。さきほどの吉本取締役のお話ではハードウェアはダメということでしたが」

| |

「ソフトといってもISO認証ばかりではないが、固有技術の指導は我々の手に負えないだろう。となると管理技術、品質管理とかプロジェクト管理などになるのかなあ〜」

| |

石田と伊丹は顔を見合わせてしまった。聞けば聞くほど見通しが不確定で雲をつかむような話だ。吉本取締役はどれくらい真剣なのだろうか? 黙って数分歩くと吉本取締役が声を出した。 |

|

「おお、着いたぞ、着いたぞ」

|

| |

二人は吉本取締役が指さす方を見る。2階建ての30坪ほどのレンガの建物である。1階中央に両開きのドアがある。3人の事務所には大きすぎるからあの中にいくつか貸事務所があるのだろうか? |

「雑居ビルですか?」

| |||||||

「いやいや丸ごと我々の事務所さ。ここで世界初の第三者認証制度が始まると思うと感動しないか?」

| |||||||

二人は顔を見合わせた。 吉本は二人の反応を気にせずに正面のドアを開けて建物に入る。二人は慌てて後に続いた。 ドアの開閉でチリンチリンと音がして、それを聞いておくから和服の女性が現れた。 | |||||||

「いらっしゃいませ。あら吉本社長さんでしたか、お待ちしておりました」

| |||||||

「南条さん、こんにちは。こちらは一緒に働く人たちだ。まずは顔合わせしよう。工藤君を呼んでください。南条さんも出てください。それと会議室にお茶を5人分持ってきてくれないか」

| |||||||

南条と呼ばれた女性はうなずいて奥に消えた。吉本は二人を会議室と書かれた部屋に案内する。立派なテーブルがあり、それに見合った立派な椅子が10脚くらいある。壁にはフランスの風景画らしいものが飾ってある。部屋全体が21世紀にははやらないレトロ調だが高級感がある。小さな窓がいくつかあり、ガラスは木のサッシュにはめこまれている。 吉本が二人に座るように促す。二人は座ったものの落ち着けずキョロキョロしている。 ほどなく昔の映画に出てくる商人のような格好をした坊主頭の男性と、南条さんがお茶を乗せたお盆を持って現れた。 | |||||||

「そいじゃ工藤君も南条さんも座ってください。」

| |||||||

「私が皆さんを紹介しよう。こちらが工藤君、うちの番頭だ。番頭と聞いてもどんなものか判らないかもしれないが、副社長レベルの職位だと理解してほしい。私が社長になるが、私が不在の時は技術的なこと以外はすべて工藤君が決裁する。 いいかね? 石田君、伊丹君」 | |||||||

「よろしくお願いします」

| |||||||

二人はうなずく。 | |||||||

「こちらは南条さん、庶務事項はすべて処理してくれる。君たちが家を借りるとか女中を雇いたいという相談はすべて対応してくれる。」

| |||||||

「よろしくお願いします」

| |||||||

「こちらこそよろしくお願いします」

| |||||||

「工藤君と南条さんは私の一族だ。だからむこうの世界のことも話してくれてよい。悩み事、困ったことがあれば相談してほしい」

| |||||||

石田は心ここにあらざる風であらぬ方向を見つめている。それを横に見て、伊丹は大丈夫かと心配する。 | |||||||

「ええと、こちらは石田君と伊丹君だ。二人とも、こちらのことは何も知らずに来たもので今はちょっとショックを受けている」

| |||||||

「それは驚いたでしょう。私も今まで数回向こうに行ったことがありますが、文字通り腰を抜かしたものですよ」

| |||||||

「非常に心細いです。よろしくご指導ください」

| |||||||

「何事でもご相談ください。とはいえ、私もこれから始める商売がどんなものなのか、その仕組みさえ理解できません。ゆくゆく教えてください」

| |||||||

「これからまったく道のないことを始めていくわけだ。みんな協力していこう」

| |||||||

皆いろいろと語るのだが、石田だけは黙りこくっている。

| |||||||

「社長、実は今日の予定として近くの知り合いの工場ふたつほど挨拶に行こうと考えていましたが、いかがいたしましょう」

| |||||||

「近いというのはどれくらいですか? 歩いていけるのだろうか」

| |||||||

「人力車を呼びましょうか?」

| |||||||

「いやいや、歩いて10分くらいですし、中小企業の親方はリキシャを使う人を信用しないですよ」

| |||||||

「そいじゃ工藤君のいうようにものは試し早速出かけようかね」

| |||||||

「吉本取締役、非常に申し訳ないですが気分が良くありません。私はここで休んでいてよろしいでしょうか」

| |||||||

「おいおい、大丈夫か? 医者を呼ぶほどではないのだろう? 仕方がないね。そいじゃ私たちだけでちょっと行ってくるよ」 | |||||||

南条が柱時計を見て言う。 | |||||||

「社長さん、今は11時過ぎです、今から行っては昼飯にかかります。食べてからお出かけしてはいかがですか。弁当はお持ちでないようだから出前でもとりましょうか?」

| |||||||

「そうするとお邪魔するのは昼休み以降になるかな?」

| |||||||

「社長、この世界では昼休みというと12時から2時くらいまでで長いですよ。何しろのんびりしていますから」

| |||||||

「そうなのか! とすると昼前に行ってしまおうか」

| |||||||

「そうしましょう。ひょっとして向こうで昼飯を出してくれるかもしれません」

| |||||||

「オイオイ、迷惑をかけちゃいけないよ」

| |||||||

「いえいえ、気を使うことありません。それに出るとしても大したものを期待しちゃいけません。素うどんくらいでしょう」

| |||||||

工藤と吉本そして伊丹は立ち上がり、椅子に座ったままの石田を置いて歩き出した。石田は昼飯をどうするのか誰も気にもしなかい。冷たいわけではなく、現代の東京のつもりでいただけだ。 道々歩きながら左右をキョロキョロと眺める。 | |||||||

「工藤さん、一般家庭に電気はきているのですか?」

| |||||||

「ハイ、といってもここ数年ですが、大勝2年くらいから家庭でも電気をつけるところが増えてきました。とはいえ電気を使ってない家庭も多いですよ。まだ電気に拒否感を持ってる人もいますからね。そういった人は石油ランプを使っていますね」

| |||||||

「なるほど、水道は?」

| |||||||

「まだ普及途上と言いますか、各家庭までは広がっていません。長屋ごとにある共同水道を皆で使っているというところですね」

| |||||||

「なるほど。私は家内がいるのですが、こちらに住むとなるとどんな暮らしかなと思いまして」

| |||||||

「伊丹さんのためなら水道付き、電気付きの一戸建てをお探ししますよ。便所は汲み取りしかありませんが」

| |||||||

「今日の話なので家内と話し合ってからまた改めて相談させてください」

| |||||||

「はっきり言いますが、昔はのどかでいいとかいう人もいるようですが、この世界で暮らしている人が現状でよいと思っているわけではありません。現状が不自由だと不満を持っているからこそ、少しでもいい暮らしをしたいと努力しているわけです。向こうの世界から来たら、ものすごく不自由に感じるでしょう。伊丹さんがこちらに越してくるなら後で後悔しないようによく考えてくださいね」

| |||||||

「オイオイ、工藤君、あまり否定的なことを言わんでくれよ。既に石田君は頭が真っ白になってしまったようだ。この上、伊丹君までここを嫌いになるとお手上げだよ」

| |||||||

「アハハハハ、と言いましても問題が起きるなら少しでも早い時点で気が付いた方がよろしいでしょう」

| |||||||

「工藤さん、ともかく考える時間をいただけますか。正直なところ、いろいろありすぎて混乱しています」

| |||||||

「わかりますよ。よくお考え下さい」

| |||||||

「工藤君、もう10分は歩いたと思うがまだかいな?」

| |||||||

「社長、数軒先に見える二階家ですよ」

| |||||||

「ええっと、看板にはなんて書いてあるんだ?」

| |||||||

「岡本染色って書いてあるのですが、風雨で色あせてますからねえ〜読めませんわ」

| |||||||

「染色っていうと?」

| |||||||

「布地に色を染めることですよ。綿とか麻などの裁断する前の生地を染める仕事をしているのです」

| |||||||

工藤はガラス戸を開けて中に入る。吉本と伊丹も後に続く。 | |||||||

「社長いますか? 工藤です」

| |||||||

中からかなりの年配の人が現れる。高齢に見えるが、多分吉本と同じくらい、還暦を過ぎたか過ぎないかだろう。この世界では平均寿命が40代半ばだ。もちろん平均寿命を押し下げているのは乳幼児の死亡が多いからだが、健康であっても70を超える人はほとんどいない時代だ。

中からかなりの年配の人が現れる。高齢に見えるが、多分吉本と同じくらい、還暦を過ぎたか過ぎないかだろう。この世界では平均寿命が40代半ばだ。もちろん平均寿命を押し下げているのは乳幼児の死亡が多いからだが、健康であっても70を超える人はほとんどいない時代だ。

| |||||||

「おお工藤さんか、今日はなんだね?」

| |||||||

「以前もお話したと思いますが、私このたび新世界技術事務所ってところに勤めることになりました。それでご挨拶となにかお手伝いできることがないかと思いましてね」

| |||||||

「そういえばそんなこと聞いたな、」

| |||||||

「おお!これはまた真っ白で美しい名刺ですな。うちも染屋なんだからこれくらい真っ白な紙に色鮮やかに家紋と名字を印刷したいものだ」

| |||||||

「岡本社長さん、お褒めいただきありがたいですが、名刺が白ければ商売繁盛するわけじゃありません。我々の仕事はわかりにくいのですが、経営とか管理について指導とかご意見するものです」

| |||||||

「ほう?モノづくりの技術指導ではないのですか?」

| |||||||

「直接的なものつくりの技術は固有技術と言います。我々は固有技術を持ち合わせていません。例えば岡本社長のところの染めるという技術はありません。 我々が提供しようというのは管理技術と言いまして、どういう管理をすれば効率が良くなるのかとか問題が起きるのを防げるといったことの助言とか手助けをするものです」 | |||||||

「失礼ながらあまり役に立ちそうじゃないな」

| |||||||

「そう言われますと反論できません」

| |||||||

そのとき奥の方から怒鳴る声が聞こえてきた。物がぶつかったようなガランガランと大きな音がする。 | |||||||

「また倅が癇癪を起こしたようだ。困ったもんだ」

| |||||||

岡本社長はヨイショと立ち上がり奥の方に歩き出す。吉本が岡本の後に続いて行くので工藤と伊丹もそれを追いかけた。 ドアを二つ通り抜けると工場で、そこにはいくつものローラーが連なっている中に染料が入った容器があり、特有な臭いが充満している。 そして顔を真っ赤にした30くらいの男が腕組みして立っている。他には誰もいない。 | |||||||

「どうしたんだ? でかい声を出すなんてみっともない」

| |||||||

「今日から数日、平さんとタケシの兄弟が休みなんですよ。聞いてるでしょう、遠縁の誰かが亡くなったとか。 それで代わりにヤスと金公に入ってもらったんですが、なかなか仕事を覚えず、朝からまともに流れず参ってます」 | |||||||

「上に立つものはあまり感情をあらわにしてはいかんな。ところでみんなはどうした?」

| |||||||

「ちょうどお昼ですから少し早めに昼休みに入ってもらいました」

| |||||||

「そうか。しかしそんなに難しい仕事とも思えんが」

| |||||||

「同じことの繰り返しなんですが、いくつものことをしなければならないのでその順序を間違えたり漏らしたりするんですよ。工程がいくつもあるので覚えきれないんでしょうねえ 一人が間違えると全体がストップしてしまい機械に仕掛かったものの処理とかいろいろありましてね」 | |||||||

「あのう〜口をはさんで恐縮ですが、」

| |||||||

「ハイ、なんでしょうか? ところであなたは?」

| |||||||

「私どもはコンサルタント、皆さんのお仕事の支援というかお手伝いをする業務を始めました。今日は顔見せにお邪魔しましたが、今のお話をお聞きしましてなにかお役に立てるのではないかと思いまして」

| |||||||

「なにかいい思い付きがありましたか? ぜひとも教えてもらいたいですね」

| |||||||

息子の様子は絶対にそんないいアイデアなどあるはずがないという顔をしている。 伊丹はそれに気が付いたものの顔色を変えずに話を継いだ。 | |||||||

「お仕事は何人でされているのですか?」

| |||||||

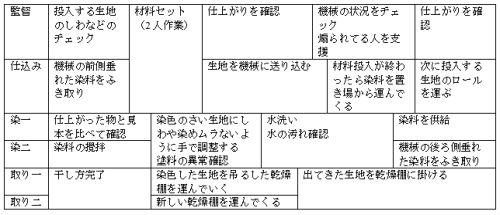

「監督の俺をいれて6人だ、前がひとり、染がふたり、取りがふたりだ」

| |||||||

「なるほど、それでそれぞれの人のすることは決まっているわけですね」

| |||||||

「手順は決まっている。ただすることがいろいろあるんだよね。機械に布地をいれる役も染める前の生地を機械にセットするだけじゃない。生地がなくなったら追加するし、機械から染料が垂れたら拭き掃除するとか、そのほかにも・・」

| |||||||

「わかりました。ほかの人たちもすることは決まっているわけですか。状況に応じてすることが変わるとか」

| |||||||

「いやそういうことはあまりないな。言ってみりゃ単純なんだけどね」

| |||||||

伊丹はカバンを開けてA3サイズの紙を広げる。 | |||||||

「ええと、その6人の方のお仕事が一巡するまでの内容をここに書いていただけますか。ただそれぞれを順番に書くのではなく、同じ時期にする仕事は合わせるように書いてください」

| |||||||

伊丹は横に7行の升目を作り、それぞれの仕事を書いてほしいという。  注:私は布地の着色などしたことがありません。上はまったく空想、嘘800のでっち上げでございます。 | |||||||

「書いてみるとそんなに複雑ではないなあ、しかし口で説明しただけでは覚えてくれないんだ」 | |||||||

「ひとまわりするのにどれくらい時間がかかりますか?」

| |||||||

「たぶん15分か20分くらいだろう。機械だから変わることはない」 | |||||||

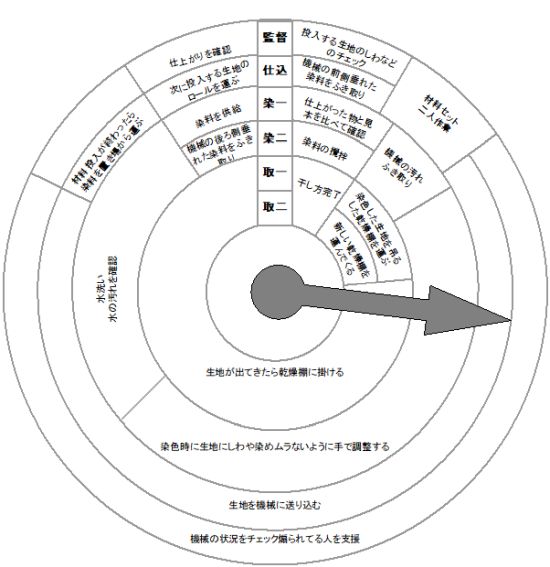

「それじゃこれを円盤書くわけです。こんなふうにですね。そしてこれを回すかそれとも中央に時計のような動く針をつけて、今どこの作業をしているかをみんなが分かるようにするのです」  | |||||||

「監督が手で円盤を回すのも大変ですから、できれば指針が時計のように自動で動いて、仕事が一回りする時間で一回転するようにすると理想です。 もちろんそのときは円盤に書かれた各仕事の長さは実際の時間に合わせるわけです」 | |||||||

息子はそれをみてなるほどとうなずく。 倅の感情もだいぶ収まったようなので社長と訪問者は事務所に戻る。結局今回はなにも成果はなく、単なる顔合わせに終わった。 更に残念なことに昼飯が出る気配はなく、3人は会社に戻る途中で蕎麦屋に入って天ぷらそばを食べた。食べているところから数メートルも離れていないところでソバを打っているのを見て、手打ちには間違いないと伊丹はそんなことを考えていた。 現代のソバよりも粉が荒く不純物が多いように感じた。とはいえ空腹は最良のコックである。吉本も伊丹もそばに満足した。 事務所に戻ると石田が待っていた。南条さんが気をきかせて店屋物を取ってくれたという。 工藤を含めて4人で話し合うが、まあ次回に期待ということしかなかった。 ●

翌日朝、始業前の新世界認証の本社である。吉本と石田が話をしている。● ● | |||||||

「吉本取締役、私をこのプロジェクトから降ろしてくれませんか」

| |||||||

「まだ一日じゃないか。もう少し様子を見てくれないか」

| |||||||

「やれるか否かではなく、万が一あの世界でケガとか病気をしたらと思うとぞっとして体が動かないのです」

| |||||||

「そう言われるとなんとも返しようがないが、発生する確率は非常に低いと思うがね」

| |||||||

「とりあえず今日はここにいさせてください。引き継ぎもしなければなりませんから」

| |||||||

「分かった。今日は伊丹君と二人で行くことにする」

| |||||||

吉本と伊丹が異世界の本社に着いたのは9時であった。南条さんが現れて会議室に案内する。吉本が工藤君を呼んでくれということと、お茶を出してくれるよう頼んだ。 すぐに工藤が現れた。 | |||||||

「工藤君、悪い話だ。石田君がこちらに来るのを拒否している」

| |||||||

「昨日の様子ではそうなるかと思っておりました。まあ・・・致し方ないですね。 社長、私も良い話と悪い話がありますが、どちらを先に聞きたいですかね?」 | |||||||

「悪い話は毎日聞いているけど、良い話なんてここ数年聞いたことがない。ぜひとも良い話から聞きたいね」

| |||||||

「社長が帰ってから岡本染色から電話がありました」 注:明治末、東京府では1万台の電話が使われていた。異世界も同じだろう。 | |||||||

「良い話だというけど、なんかいやな予感がするよ」

| |||||||

「いえいえ、話の内容は伊丹さんが教えてくれたものを早速作ったこと、縦横3尺くらいの大きな板に書いてみんなが見えるようにして、針は仕事の進み具合に合わせてあの息子が回したそうです。 その結果、仕事を抜かしたり前後を間違えることなくできたということです」 | |||||||

「そりゃよかった」

| |||||||

「でもいちいち監督が針を動かしていたらたまりませんね」

| |||||||

「もちろんです。ですがそれだけじゃありませんで、仕事が終わってから時計屋に指針が動くようにしてほしいと依頼したそうです」

| |||||||

「おやおや、驚いた。すごい行動力だね。しかしそんなこと簡単にできるものなのだろうか?」

| |||||||

「なんでも柱時計を利用して、機械に合わせて1回転20分で動くようにするそうです。 今日朝にも出来上がるので見に来いということでした」 | |||||||

「へえ〜、たまげた、そいじゃ午後からでも様子を見に行こう」

| |||||||

「それで悪い話の方ですが・・・」

| |||||||

「覚悟して聞こう」

| |||||||

「実を言って悪い話かどうか定かじゃありません。その件で岡本のオヤジが時計屋に行ったとき、大野建設の棟梁が悩み事相談に来ていて、岡本のオヤジの話を聞いて伊丹さんに相談したいってことです」

| |||||||

「それはいい話じゃないか。ISOは無理でもコンサルなら商売になるか・・」

| |||||||

「棟梁の悩み事とは、とんでもない短納期で兵舎を建てるっていう無理難題らしいですよ」

| |||||||

「大丈夫、伊丹君に不可能はない。大船に乗った気分でいこう」

| |||||||

「えええ、私も明日はこちらに来たくなくなりましたよ」

|

本日のアイデアはプールで泳いでいて頭に浮かんだ。どこのプールでもプールサイドにはラップタイマーというものが置いてある。少なくても私の行ったところではどこにもあった。

見たことのない人がいるかもしれないので説明すると、縦横1mくらいの大きな時計だが普通の時計と違い、分針と秒針しかない。自分がどれくらいの時間で泳いでいるのかみるためのものだ。秒だけわかれば十分なので秒針だけ大きく作ってある。

それともうひとつ、少し前に本屋で軍艦の本を立ち読みしていたら、アメリカの1940年頃の軍艦で大砲射撃の手順を丸い文字盤の円周に担当ごとに実施手順が書いてあり、弾丸の装填から射撃して排莢するまでの工程が書いてあり指針が時計のように動いていく、そういう機器の写真があった。

砲塔のリーダーはその指針を見て部下がそのとおり仕事しているかをチェックする。複数の人間にいろいろな仕事を同期して実施させるための一方法なのだろう。

そんなことから今回のアイデアを思いつきました。

もしそういうものが以前からあったなら私の不勉強です。ごめんなさい。

本日気が付いたとんでもないこと

なんと本日は1万字を超えた。私は自分が表明したことを守れない人間である。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

外資社員様からお便りを頂きました(2017.07.04)

おばQさま ついに、異世界転移小説に手を付けられたのですね。 ここまま人気が出れば、いつか作家デビューかと楽しみにしております。 <異世界設定> まさに、ご指摘の通りで、まず異世界である必然があって、異世界と現実の差異がエントロピーになって、変革が進むのだと思います。 技術の発展には裾野が必須というのも、まさに仰る通りで、技術改革は、今から一歩先にしか行けないし、戦前の日本や現在の北朝鮮のような、一点豪華主義な兵器は、出会いがしらの一撃はできても、総力戦や持久戦になると弱点を表してしまうのだと思います。 単なる知識だけでは駄目なのは、ドイツからBF109の水冷エンジン、マウザー機関銃などの図面、現物、技術指導まで受けながら、三菱、川崎などの大企業ですら、まともな製品を作れず戦況に寄与できなかった事からもよくわかるのです。 明治の終わりといえば、大正デモクラシー、一次大戦、大震災、その後の不況と中国進出と大きな節目が起きてくる時ですね。 そうした設定を踏まえた上で、お話しが始まっており、これからの展開を楽しみにしております。 <戦前日本に足りなかったもの> ISOのコンサルは、技術標準化とか、品質管理、効率改善などの点では貢献できるのでしょうね。 言い換えれば、これらがしっかりとできる人は、コンサルや審査員をすれば無駄にはならない気がします。 日本の敗因の一つは、大量生産の管理、品質管理の概念がなかったことも大きいと思います。 私が指導を受けた工学部の教授は、戦中は技術将校として電探を作っていました。 ドイツから来たレーダーの図面を見て、図面管理の仕方一つとっても日本では出来ていなかったと痛感され、使用する部品の品質の低さが稼働率の低さにつながり、問題を指摘すると「必勝の信念が足りない!!!」 この教授は、常々 日本の敗因として、科学的思考の不足と、品質管理、技術管理ができなかった点を言っており、学生の私には、技術管理の概念を叩き込んでくれました。 よくある異世界小説では、主人公の知識で、英米に劣らぬ戦闘機や潜水艦が大活躍し勝利しますが、史実でも新兵器はドイツから図面もサンプルも来ているから、兵器知識はあまり重要でないと思います。 それよりも、指導者に科学的思考、現場に品質管理の概念と、量産化への効率の向上の指導のほうが、よほど国力や技術力の向上に役立つと思います。 お話しがどこまで発展するかは不明ですが、何よりも手近なところからというのは、とても良いと思います。 いきなり大きな山には登れないのだから、こういう始まりは安心できますね。 何よりも、異世界に行って、いやだといういう人もいるのがリアルなのです。 実際、帰れるものなら嫌と思う人が殆どで、実世界でも世の中変えてやろうと思える人くらいが頑張れるのだと思います。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 お話の調子では、私などよりもラノベ、異世界、エルフなどに詳しそうじゃありませんか。異世界初心者には厳しいコメンテーターになりそうな予感です。 技術の進歩というのは恐ろしい速さですね。私が子供の頃、近くの工場に潜り込んで眺めたのは天上に回転する軸があり、そこに布ベルトをかけて下の機械を動かすというものでした。 私が工業高校に入ると、さすがにそんな明治の御代のものはなく、工作機械それぞれにモーターが付いていました。とはいえ工作機械は旋盤、堅削り盤、平削り盤、縦フライス、横フライスとすべて単能機でした。 私の従兄弟や従姉は学徒動員でそういった機械を使って仕事していたといいますが、お互いに話が通じたのです。つまり1945年と1965年の20年間の技術の進歩は精度や能率の差はあっても様態としては変わらなかったのです。 ところがそれから数年経った1970年にはそういった個別の工作機械というものは量産現場からは消え去りました。ライン化して一旦ロードしたら全工程を加工してしまうという進化しました。 外資社員様がおっしゃるように『大量生産の管理、品質管理の概念がなかったこと』が問題なのですが、結局はすそ野の問題だと思います。軍隊に入ったとき、自動車を運転していた人なのか、自転車に乗っていた人なのかという違いはパイロット育成のスタートラインが全然違うでしょう。100m競争で片方はゴール前にスタートラインがあるようなものです。 同じく、自動車を大量生産していた工場で飛行機を大量生産することはたやすく、自動車を個産していた工場では互換性なんて思いもよらないでしょう。スパークプラグ、ピストンリング、ガスケット、ベアリング、そういった部品がまっとうにできないなら組みあがったものがまっとうにはなりません。 言い換えるとそういう環境下で液冷エンジンとかディーゼルエンジンにチャレンジしたのはものすごいことだと思います。 そう聞くと、とんでもないと思いますが、ノギスが輸入されたのが大正初期、一般に使われ始めたのが1935年頃といいますから、寸法公差を指定しようと測定できないなら意味がありません。手に入る方法、ツールで図面指定や合否判定を決めたことは、べらぼうどころか立派というべきでしょう。 ところがそういった限界ゲージの定期校正(点検)という発想がなく、かの西堀栄三郎が二次大戦末期に不良対策したら明治の御代に制作されてからゲージをチェックしていなかったことが分かったとか! 確かに精神論ではどうしようもありませんが、ただ戦前はダメだ、量産技術がない、品質管理をわかっていないというのも、異世界を上から目線で見るのと同じだと思います。 そもそも、日本がアメリカ並みに工業力があり産業が発達していれば戦争なんてしなかったわけでしょう。じゃあ地道に体力をつけてとなるとハルノートとかなんだかんだと抑え込みかかるわけで、うまく立ち回るのも難しそうです。 まあ現実はそうであったと認識するしかないでしょう。それができないとすべての起源は●国だと信じる●国人のようになり、笑われるだけです。 私が44年間にしてきた失敗を後輩がバカだなと思うかもしれませんが、私がそのとき精一杯試行してきたことは事実であり、手抜きしたつもりもありません。先人が置かれた環境を認識し、その中で頑張ったことを素直に評価し尊敬すべきと思います。 私だけでなくすべての技術者も技能者も、次世代になにかしら貢献したはずだし、そのことをもって十分報われていると思うのです。以て瞑すべしと割り切るしかありません。 |

外資社員様様からお便りを頂きました(2017.07.05)

おばQさま お相手有難うございます。 電動機につながったプーリーが天井で沢山回って、ベルトで色々な機械を動かすのは、昔の町工場で見ました。 東京の下町にも、そんな町工場はいっぱいありました。 私の家も町工場でしたので、なじみがあります。 私も、戦前、戦中の日本が駄目だとは思いません。 おそらく、日本と米国の、求めるものの違いなのだと思います。 日本の場合には、深く掘り下げ極める事や名人芸が好きなのだと思います。 だから、兵器ですら、現場で合わせてしまいました。 公差ゲージが不要というのは、結局 各現場に調整の名人がいるということです。 帝国陸軍で、銃や機関銃の名手というのは修理の名人と聞きました。 本来は精度の高いはずの連発銃で甘い公差の部品を調整して使えるようにしたのです。 軍隊の教育も、お茶のお点前のごとく、同じことを反復教育して名人を養成したのです。 これは構成する個人の能力が前提になっている組織なのです。 一方で、米国は、移民の国ですから、言語の統一さえ怪しいなかで、素人を前提とした組織と兵器を開発しました。 つまり、頑丈で壊れず、数がそろえられる。(故障したら交換) これは、現在でも共通してリンゴ印の製品は、修理せず交換が原則、製品はマニュアルがなくても使えるように作られています。 一方で、日本のガラケーときたら、リンゴ製品の機能は数年前から実現できているのに、使いこなすのには名人芸が必要。 パソコンやスマホ教室があるというのは、名人芸が前提になっている世界なのです。 どちらも、一長一短があるのでしょう。 米国型は、膨大な無駄を生みますし、設計側は素人を前提とした設計が必要なので、性能は抑え気味になり開発費が膨大なので大量生産が前提、膨大な修理ストックやロジが前提。 一方で、日本型はコンパクトで無駄がないが使う側の能力が必要。 日本型は、名人芸が前提なので、根本的な変革(例としてガラケーからスマホ)があると、それまで身に着けたものが無駄になり、再度習得が必要になります。 なんで日本が歴史的惨敗を記したかといえば、日本型のやり方が総力戦に向いていなかったからです。 本来の国民性から向いていない総力戦をやろうとしたから、無理やりな軍国主義体制を敷いたあげくに員数だけの組織になって、結局 駄目だったのだと思います。 向かないものを無理やりやっても駄目なのです。 それでも敗戦を無駄にしないのは、米国の協力もあり戦後の発展にもつながって品質管理、大量生産の体制は確立できました。 ただ、これは本来 日本人が好きでない素人前提の大量生産では結局 後発国に追い上げられ素人が前提の生産体制は、消えてゆきました。 昨今でも、バイトにも正社員なみのモチベーションや責任を要求するニュースを聞くにつけても結局、日本人は名人芸が好きなのだと思います。 誤解を恐れず模式化して言えば、ISOも米国流の素人が前提の組織に対して作られたものなので、名人芸がある組織や会社や、個人の能力が高い前提ならば、やるまでもないのだと思います。 ISOは、発展途上国や、中進国ならば改善に機能するのでしょう。 日本の審査会社や審査員でも、こういう日本型の組織の特徴を意識していない人がおります。 結局、企業も、その国の人で構成されるならば、その文化の影響を受けます。 日本型組織にちょうど良いISOというのはあるはずなのです。 それを外して審査をするならば、本来の素人組織でも運営可能な基本的要求という範囲を超えて、過剰な要求や、的外れな指摘の原因にもなっているのかと、思いました。 如何でしょうか? |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 昔、「日本的経営の興亡」(ダイヤモンド社、徳丸壮也、1999)という本がありました。500ページもある重たい本です。実は今回のシリーズ(笑)を書くにあたって読み直している中の1冊です。実際は名は体を表さず、経営ではなく管理について論じたものです。日本的管理というものがあって、そこにディミングがQCを持ち込んだ。それがTQCとなりTQMとなり、初めの理念を忘れ暴走しさてどうなるのかというところで終わっています。あと数年後まで書けばISOも入ったでしょうけど、残念ながらそれはありません。 日本に限らないでしょうけど、人は自信がないから流行に流され、人に流され、さまざまなことをやってみて少しずつ改善していくのかななんて思います。 アメリカ人、日本人の違いというのは根本的なことではなく、日本人は職人技を好むのではなくたまたま徒弟制度の時代もあったというだけではないのかと思います。価値観がまずあるのではなく、世の中のレベル、社会の規制という現実によってしなければならないことが定まるのではないでしょうか。それを外側から見て価値観と受け取るのではないかななんて思います。 第二次大戦前は日本の産業、特に工業は欧米に比して大きく遅れていたことが最大の要因だと思います。多くの人が零戦は素晴らしいとか戦艦大和が世界一とか言ってますが、それは完璧に間違いでしょう。私は工業水準、技術レベルが劣っている中で素晴らしいものを作ろうとした先人を尊敬しますが、出来上がった品物が他に比べて素晴らしかったとは思えません。日本の零戦は1000馬力のエンジンしか使えなかったのに、F6Fは2000馬力のエンジンが使えたのは反則だといってもせんのない話です。 今我々(と言ってもすでに引退していますが)がすべきことは、革新的なものの発想ということでしょう。横に動くエレベーターとか空飛ぶ車などが外国発なのをみると残念です。ホンダのアイボ、トヨタのハイブリッドなどに続いてじゃんじゃんと日本発の世界初を期待したいです。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる

石田

石田 伊丹

伊丹