17.10.19

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

小説もどきの駄文といえどデタラメも書けないので、毎度関係する本を読んだりネットで年代などを確認している。この回を書くのに管理図について書いてある本を2冊読んだ。読んだ結果であるが、いささか納得いかないことがある。それについて書く。

過去のデータ、製品規格、生産コストなどを参考にして既に標準値として与えられている場合には、この標準値をもちいて管理線を求める。これは管理用の管理図ともいえ、このときの管理線をあたえる式は本書では省略する。 「品質管理のための統計的方法入門」鐵 健司、日科技連、2000、p.126

|

この著者は管理限界(線)とは統計的手法によって作成すべきものと考えているようだ。まあタイトルが「品質管理のための統計的方法入門」だからと言われるとそうなのだろう。

しかしちょっとおかしいのではないか? いや、おおいにおかしい。

統計的手法で決めた管理限界線が実務において役に立たないとか意味を持たないかもしれないという発想・疑念は皆無なのであろう。ひょっとして書籍のタイトルのつけ間違いで本当は「品質管理を例にした統計的方法入門」なのかもしれない。

管理図を何のために作るのかといえば、「管理のため」ではないのか? 「管理のため」でない管理図とはなんだろう。学術用なのか、管理図を作るのが目的なのか、なんであろうと管理用でないしろものは管理図ではない。

ともかく、公差も工程能力もその他条件もない状態を仮定してUCL/LCLはX±2σとか3σとするとあるテキストをみて、なんだこりゃあ!と思ったのである。そういう管理図は教科書の中でしか存在できない。そもそも対象物が正規分布している保証がなければ意味を持たない。

よって私は、前掲の文章は次のように修正しなければいけないと考える。

過去のデータ、製品規格、生産コストなどを基にして既に是正開始時期が判明している場合は、その値を管理線とする。そういう情報が得られない場合は、ばらつきなどの情報を基に管理限界を仮定する手法もあるが、実務において意味があるかの検証が必要である。

おばQの考える修正案

|

別な話である。

昔といってもそんな昔ではなく2005年頃のこと、ISO14001の審査で審査員に「目標未達が何%のときに是正を開始するのか?」と質問されたことがある。それを聞いて一瞬固まったことを白状する。計画目標であろうと排水のデータであろうと、目標とか基準値の何パーセントになったらアクションを起こすという発想はなかった。いやそれを私が考え付かなかった素晴らしいアイデアだというのではない。その反対である。実務において設定する管理限界というのは、問題が起きないように手を打って間に合う値である。だって管理限界とは、是正すればアウトプットを許容範囲内に維持できる行動開始時点なのだ。

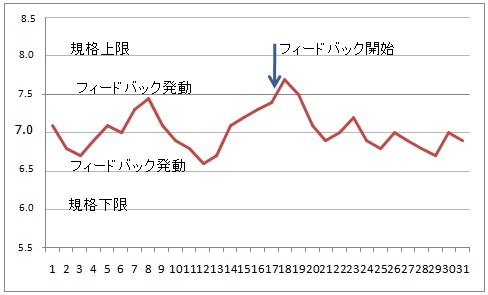

排水などの管理では是正というかフィードバックをかける値は、手を打ってからの上昇分を考慮して決める。フィードバック開始が早すぎてはサイクリングを起こしたり、遅すぎては許容範囲を超えてしまう。それは品質でも同じである。

そして言及する人はめったにいないが、管理限界線がひとつということもありえない。

そういうと「管理限界線が複数あるのか?」と驚くかもしれない。しかし実務をしている人は当然と感じるだろう。担当者の裁量で対応できるレベル、上長に報告するレベル、あるいは行政へ報告するなど異常の程度によって複数あっておかしくないし、そうするのが当たり前の管理である。担当者が手を打って許容範囲内に止まれば上司に事後報告すればよい。担当者が処置しても収まらず上長報告ラインに達したら上長に報告し指示を仰ぐ。上長が権限を行使して生産停止などしても、法規制を超えたり近隣に影響が出る状態となったなら行政機関に報告というのは組織の鉄則である。鉄則がそのまま運用基準である管理限界に展開されるのは又当然である。フィードバックとか管理限界というとなにか新しいことと思うかもしれないが、職務そのものである。

「管理限界線とは平均値に標準偏差に係数をかけたものをプラスマイナスしたものでなければ俺は認めない」とか「是正をかけるポイントは目標値の〇パーセントとしていなければ不適合だ」なんて駄々をこねても実務において意味はない。

バカバカしい本を読んだために、1500文字も費やしてしまったではないか。

今日は砲兵工廠の講義である。最近は上野もまじめに仕事をしているので講義に行くのは伊丹一人だ。 前回、管理限界線の話をしたので、今日は受講者が実際にした結果の報告とか問題について討議する予定である。 | |

「伊丹さん、先月の講義を拝聴しまして、各部門で管理図を作成してみました。今日はその中からいくつかの部門の実施結果の報告をさせていただきます。管理図まで至らず日々の結果の記録でとどまっているところもありますが、その辺はご了承願います」

| |

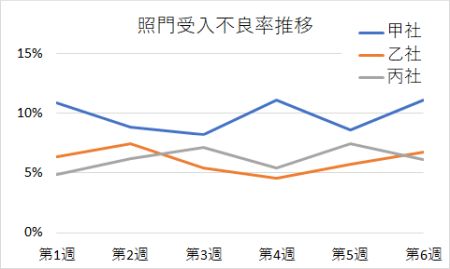

「調達品受入部門の由比上等兵です。私の担当している歩兵銃の照門という部品の受入検査の結果を報告します。不良状況のグラフを作りました。それがこのグラフです。」 |

|

|

由比上等兵 |

「照門は現在、甲乙丙の3社で製造しております。過去6週間の受入検査での不良率をグラフにしたものです。 ご覧になって分かるように、乙社、丙社の不良率は6%前後で推移していますが、甲社はずっと10%という不良が高い状態です。 前回の伊丹さんのお話では、取ったデータの上下に異常と判断する管理限界を定めて線を引き、結果がその線を越えたら対策するということでした。 ええとですね、この場合はそもそも適正な不良が何パーセントなのか考えあぐねています。乙社、丙社を基に管理限界を定めれば甲社は常に異常となります。逆もまた同様で、それでどうしたものかと・・」 | |

「製造場所が違うのだから、甲乙丙ごとに管理限界線を引けばいいんじゃないか」

| |

「管理限界としてはそうでしょうけど、単なる管理図の作り方の勉強ではなく、せっかくですからグラフからどんな問題があるのか、どういう対策をすべきかを考えてみませんか」

| |

「甲社は不良が増えたというわけじゃなくて、以前から不良はこんなものです。実は乙社、丙社ともに以前は10%程度でしたが、両社とも8か月前頃から不良が減少しここ半年は6%内外で推移しています」

| |

伊丹が話そうかと思ったとき、見かけない顔が挙手した。服装から見て軍人ではなく会社勤めのようだ。 | |

「半蔵時計店の宇佐美と申します。三月ほど前のこと藤田中尉からダイヤルゲージ製造の依頼を受けました。そのご縁で今回から伊丹先生の講義を聴講させていただきます。 今の由比上等兵のお話では不良率が変化した時期がはっきりとしているのですから、その前後の製造条件を調査することがまず第一ではないのでしょうか。管理線を書くのは目的ではなく手段でしょう」 | |

「俺もそう思う。なにかはっきりした原因があるんじゃないか。なんか管理限界以前のような気がするぞ ええと、8か月前というと、なにがあったんだあ?」 | |

「ええと、思いつくものとしては伊丹さんの指導でノギスを導入しましたね。でもそれは8か月前でなく1年近く前になりますね」

| |

「ほう、砲兵工廠さんではノギスを使っているのですか? アメリカでは使われていると聞きましたが、アメリカからの輸入品でしょうか?」

| |

「いや輸入品ではなく工廠の中で作っております」

| |

「それはすごい。ぜひ私のところへも貸与というか支給してもらえませんか。なにせ私どもではお宅から仕事をいただいていますから、納入品の寸法精度を上げるにはノギスは必需品です」

| |

「おいおい、話をそらすな。そのほかに何か変わったことがあったか?」

| |

「ああ、そんなことがありましたね。そうそうあれは確かその頃です」

| |

「あの時、対策は・・・どうしたんだっけ?」

| |

「あのとき問題となった部品は照門ではなく遊底でしたが・・・その問題の水平展開としまして、歩兵銃の寸法の基準を全面的に見直しました。つまり加工寸法をゲージ基準でなくゲージを実測した寸法を許容寸法として加工するように見直しました。遊底だけでなくすべての部品を」

| |

「それは図面改定しているんだな?」

| |

「以前は限界ゲージ基準で作っていたのですが、その後ノギスを使うようになって寸法基準で加工した方がばらつきが少ないということが分かり、図面を見直して同時にノギスを各業者に貸与したんです。もちろん検査用の限界ゲージも変更して配布しました。それはご存知ですよね」

| |

「そいじゃ何も問題ないな。甲社にもそうしたのだろう?」

| |

「ええと、実は甲社はですね、めったに発注しないというか乙社・丙社が忙しいときだけ依頼していたので、ノギスに切り替えたときは仕事を出しておらず説明会には招集しなかったのです」

| |

「オイオイ、それこそ管理限界以前の話じゃないか。軍曹、どうしてそうなった?」

| |

「うーん、由比上等兵、どういういきさつなんだ?」

| |

「ですから発注していない業者に変更を通知する必要はないと考えました」

| |

「なんだとう! じゃあ、甲社は今も変更前の図面で変更前のゲージで作っているというわけか?」

| |

「由比上等兵、甲社にはノギスを渡しているよな?」

| |

「いや、ゲージもノギスも渡していません」

| |

「はぁ〜」

| |

「それでも公差の範囲がかぶっているから全部不良とはならないといことか。それで大騒ぎにならなかったのだな。しかし甲社の社長もよく文句を言ってこなかったもんだ」

| |

「実際の不良率は図面改定前と変わっていませんから」

| |

「やれやれ」

| |

「中尉殿、この問題については早急に調査し処置いたします。従来の図面と限界ゲージで問題がなければ、良品として受け入れたことにして、追加加工を別途依頼するようなことにしなければ信用問題になります」

| |

「頼むよ、しかし元々10%不良なら基準が変わったから不良とされるものが増えたということもなさそうだ。ならば補償することはないんじゃないか」

| |

「とはいえ乙社と同じ条件であれば過去数か月間、乙社より不良が多かった分は、こちらの責任でありましょう」

| |

「そこんところはよく考えてくれ。とにかくもっとしっかりした仕事をしてほしいもんだ」

| |

「すみません、発言させてください」

| |

「どうぞ」

| |

「図面変更時の手順はどうなっているのでしょう。言いたいことは、元々図面変更のときの処置手順が定まっていてその通りしていたのか、処置手順は決めてあったがその通りしていなかったのか、あるいは図面変更時の処置手順は決まっていなかったのか、まずそこを知りたいです」

| |

「確かにその通りですね。おい、軍曹、どうなんだ?」

| |

「手順は決めてあります。由比上等兵、どうして図面改定時の説明会に招集しなかったんだ?」

| |

「申し上げました通り、以前は甲社にも発注していたのですが、説明会時点では甲社に仕事を出してませんでした。それで説明することはないということで招集しませんでした」

| |

「一時的に発注したところで、改定時に発注していない場合には図面改定の処置はどう決めているんだ?」

| |

「そういう事例については決めていません」

| |

「言い方を変えれば、一時的であっても招集しなければならないのではないか?」

| |

「例外規定がないということはそういうことになりますか」

| |

「おいおい、」

| |

「図面改定説明会では改定図を配布したんだろう。そうであればその後甲社に発注するとき新しい図面を配布しなければならないということに気が付いたんじゃないか?」

| |

「現在の図面改定時の処理は、大幅変更であれば図面を焼き直して配布することになっています。しかし小規模、つまり一部の寸法とか仕上げの変更という場合、複写作業が大変なので、図面管理課では配布した図面を配布を受けた部署で修正するよう通知を出します。もちろんそれは図面改定説明会で図面管理課立会いの下で行うのですが、今回は甲社を招集していませんから図面の修正をしていません」 | |

「修正されなかったということは分かった。だけどその方法ではまずいなあ〜 過去に発注して図面が存在しているのはまずい。あるいは再度発注するならそのときに・・」 | |

「そのような一旦発注が途切れたところへの図面改定通知はどう決めているのでしょう?」

| |

「手順書によりますと、招集すると書いてあります」

| |

「じゃあなぜ呼ばなかった?」

| |

「手順にはそうありましたが、過去にそういう事例がなかったからです」

| |

「それじゃ招集しなかった由比上等兵の怠慢ではないか」

| |

「実は今回不良率が違うので調べて判明しました」

| |

「ヤレヤレ、」

| |

「あのう、問題を大きくするつもりはありませんが、この問題の根は退治しなければなりません。気が付いたことを言いますが、 まず図面管理においては、図面改定の手順が適正なのかということを再検討すべきです。図面は基準となるものですから朱記訂正という方法で実際上問題が起きないのか検証が必要です。いずれにしても配布先に修正をさせるという方法は危なっかしいと思います。 発注が途切れていて再発注するときに図面があるのか、最新版であるかを確認することも必要です。 それから品質についての感覚を研ぎ澄ますべきです。不良が10%もある、つまり10個に1個がオシャカというのは考える以前に直感的に異常です。管理限界線は平均からとかじゃなくて、量的に多ければダメという発想がまずあるでしょう。」 | |

「黒田軍曹、次回講義の時までに状況調査、対策立案して伊丹さんに診てもらうとしよう」

| |

「もうひとつ、乙社、丙社の不良率が6%というのも高すぎです。加工が難しいとか規格が厳しいということがあるかどうかはともかく、業者が出荷するとき検査をしているとは思えない。もし業者が完成時あるいは出荷時の検査で、16個に1個不良があるのを見逃しているなら、そんなもの検査じゃありません。 工廠が受入検査をしなければならないという事態そのものが異常です。ぜひとも業者がどんな検査をしているのか、なぜ向こうで不良をはじくことができないのか、そこも調査してください。 あのですね、調達品の品質が上がれば、工廠は受入検査をなくすか、なくせなくても簡素化できます。それで浮いた人間をより品質を良くすることに向けなければいけません」 | |

「伊丹さん、おっしゃるとおりです。軍曹、それも次回までだ。しっかり頼むぞ」

|

QC七つ道具というのはどんな会社に行っても聞く言葉であるが、まともに管理図を使っているところは1割もないだろう。そもそもUCL/LCLを2σとか3σで引いているようではオママゴトだ。

とはいえ、QC七つ道具とは元々が小集団活動のアイテムであり、みんな仲良く活動するためのお道具で、あるいはしっかり勉強したことを見せるものであって、品質を良くするためのものではなかったのかもしれない。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる