18.08.20

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

1924年1月末、伊丹は内務省のなんとか部から、会議に出席してほしいという手紙をもらった。震災復興を促進するための施策とかいうタイトルは見たものの、中身を見ることもなく放置した。既に技術に関しては有名人となった伊丹は、今までいろいろな審議会に参画してくれという要請は毎年受けていたが、そのほとんどを本業多忙につきという理由でお断りしているのが常だからだ。顔を出すのは知り合いから頼まれ義理で行ったものだけだ。 年金もないこの世界では死ぬまで稼がなくちゃならないよと伊丹は愚痴るが、実際は老後を二三度送れるくらいの蓄えはある。とはいえ興味もないことに時間を費やしたくないのは本音だ。 数日後、新世界技術事務所で仕事をしていると、ドロシーから電話が来た。 | |||||||||||||||||

「伊丹さん、お久しぶりです。またお願いがあるのですが」

| |||||||||||||||||

「ドロシーさん、なんでしょう?」

| |||||||||||||||||

「内務省からお手紙が来たと思いますが、もちろんご参加されますよね?」

| |||||||||||||||||

「そう言えば手紙がきましたが・・・・読んでません」

| |||||||||||||||||

「困りますよ、ちゃんと読んでくださいな」

| |||||||||||||||||

「だってまた何かの審議会参画要請でしょう。それでなくても商売繁盛なのに、更に今は震災で被災した事業家から工場再建についての相談が多くて、これ以上仕事を増やしたくありません」

| |||||||||||||||||

「内務省はこれから品質保証の審査制度を設けるというのです。そのスキームを考える会議だそうです」

| |||||||||||||||||

「はあ?品質保証ですか。どういう風の吹き回しなんでしょうねえ〜」

| |||||||||||||||||

「伊丹さんもご自身が関心のないことはまったく知ろうともしないんですね。 おっと、お願いのことですが、その会議に行くときにお宅に泊めていただけないでしょうか。ホテルに泊まるのがいいのですが、私赤ちゃんが産まれまして、連れて行くのと、これからそちらに住むようになると思いますので家とか探したいのです。誠に申し訳ないのですが」 | |||||||||||||||||

「ほう赤ちゃんが!それはおめでとうございます。いいですよ、我が家にはいつも書生とかいますから、一人二人増えてもどうとでもなります。 でも生まれたばかりの赤ちゃんを旅行に連れてくるのは止めた方がいいのでは?」 | |||||||||||||||||

「でも内務省の会議の後には品質保証の認証のスキーム作りをするようになるでしょうし、すぐには帰れないと思うんです」

| |||||||||||||||||

「内務省からの手紙を見てない私はなんとも言いようがありません。うちにお泊りになるのはわかりました。内務省の件は手紙を見てからお話させてください」

| |||||||||||||||||

伊丹は電話を切ってから、手帳に内務省の手紙を見なくちゃいかんと書きつける。

伊丹は電話を切ってから、手帳に内務省の手紙を見なくちゃいかんと書きつける。工藤が伊丹の部屋に顔を出す。手にはコーヒーを持っている。欧州大戦以降、工藤も政策研究所に出入りすることが多くなり、お茶からコーヒー党に鞍替えしたようだ。 | |||||||||||||||||

「伊丹さん、内務省から手紙をもらっていたかい?」

| |||||||||||||||||

「はい、先月末だったと思います。実は読んでないんです。警察とか裁判所からの出頭命令ならともかく、審議会への参加要請だったので無視しようかと」

| |||||||||||||||||

「俺もうっかりして読んでないんだ。昨日だっけかな、半蔵時計の宇佐美さんから電話があってさ、例の第三者認証制度がどうとかいっていて、驚いたよ」

| |||||||||||||||||

「第三者認証制度?」

| |||||||||||||||||

「それで驚いて手紙を読んだわけだ。読んでみると第三者認証制度じゃなくて政府調達に際しては政府が決めた品質保証制度の認証を受けていることを条件にするという法律を作るらしい」

| |||||||||||||||||

伊丹は驚いた。いったい誰がそんな発想をしたのか? 工藤は苦笑いをしながら言う。 | |||||||||||||||||

「昨年の大震災があり、復興の工事がとんでもなく増加した。もちろん発注するのは政府や自治体だ だいぶ前のことだけど後藤大臣から指示を受けたという役人が俺のところに来て、変な企業をふるいにかける方法はないかと聞くんだよ」 | |||||||||||||||||

「それで品質保証とか認定制度という話をしたのですか?」

| |||||||||||||||||

「実を言って俺が売り込んだわけじゃない。以前、伊丹さんから第三者認証制度がこの国の発展にはあまり貢献しないと聞いていたからね。向こうからそういう固有名詞を上げて質問された。それで認証のことならと宇佐美さんを紹介しておいた」

| |||||||||||||||||

「なるほど、それじゃ宇佐美さんか・・・ それで工藤さん、工藤さんは内務省の会議に出るおつもりですか?」 | |||||||||||||||||

「そりゃもちろんだよ。伊丹さんはその任にあらずといって欠席しても良いだろうけど、おれは業界や行政からの情報が飯のタネ、不義理をするわけにはいかない。最初だけ顔を出して以降はご遠慮するのはいいけど」

| |||||||||||||||||

「実は今、ドロシーから電話がありましてね、会議に来るから泊めてくれ、ベビーシッターもとかいう話でした」

| |||||||||||||||||

「おやおや、伊丹さんは料亭だけでなくホテルも始めましたか」

| |||||||||||||||||

「冗談はやめてくださいよ。ホテルまではともかく保育所とは・・。おっとドロシーはこちらに出てくるような話でしたね。工場も作るのかな? しかし内務省が始めるということは・・・砲兵工廠の藤田少佐も噛んでいるんだろう」 | |||||||||||||||||

「なるほど、品質保証と名指しだったから藤田少佐も関わっているのは間違いなさそうだ・・・そいじゃ、伊丹さんも顔を出さなくちゃならないね」

| |||||||||||||||||

「工藤さんが裏で仕組んだんじゃないですか?」

| |||||||||||||||||

「いや、それはない。考えてみてください。私は金儲けが大好きですが、言い換えると金にならないことは興味がない。伊丹さんから第三者認証制度がお金にならないってさんざん聞かされましたからね」

| |||||||||||||||||

「確かに、機械を使わず労力だけの事業だから、効率化の余地は少なく利幅は少ない。ましてや業界規模が小さいからなあ〜。なんで宇佐美さんはこれが金になると思ったのか」

| |||||||||||||||||

「彼は時計屋の番頭だったのが、ここ10年で計測器、砲弾の信管、そして工作機械といくつもの事業を起こして社内外に実業家としての地位は確保した。次は新しい業界を作ろうってことかな。もちろんそこのトップに収まる」

| |||||||||||||||||

「なるほど、人間お金を持てば次は名声ですか 我々はお金も名声も求めず・・・というか求めても手に入りませんか、アハハハ」 | |||||||||||||||||

「伊丹さん、冗談はいけません。うちはとっくに金も名声も得ているじゃないですか。事務員とか給仕を除いて、ほとんどの社員が年収100両(1000万)を超えていますし、我々や上野は、能率技師や開発や発明のアドバイサーとして超有名だと認識しないと。工廠とか軍とか政治のトップにも知り合いがいるなんて一般人じゃありません。最近ではうちに入るには三井三菱に入るより困難と言われているのですよ」 | |||||||||||||||||

●

会議の前日、ドロシーが赤ちゃんとその子守を連れてやって来た。上野駅からタクシーで来たという。今ではタクシーも増え、富裕層でなくても乗るようになっている。もちろんドロシーは金持ちに入るのだろうけど。● ● 会議の日である。指定された内務省の会議室に行くと予想通りのメンバーがいた。 工廠の藤田少佐、半蔵時計店の宇佐美事業部長、ドロシー、工藤と伊丹、結局面識のない人は内務省の役人の海老沢さん、皇国大学の大久保教授と財閥系建設会社の橋本さんだけだ。なんと橋本氏は藤田少佐と皇国大学で同期だった(第11話参照)。

| |||||||||||||||||

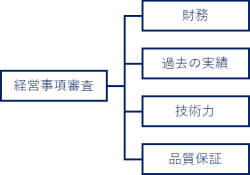

「お忙しいところご出席いただきありがとうございます。早速ですが、本題に入らせていただきます。 昨年の関東大震災では帝都だけでなく関東地方が大きな被害を受けました。それにより建物、橋梁、道路、機械設備、運輸車両、家具、衣類などなど、すべてにわたり特需が生じています。ところがこれを機会に安かろう悪かろうとか、技術もないのに仕事を請け負い、結局お手上げとか夜逃げするという怪しげな会社が後を絶ちません。それで官公庁の工事や物品あるいは役務調達においては、一定基準を満たした企業から買おうという考えになりました。 もちろんどの業種も一律というわけにはいきませんので、建設工事、機械、役務などいくつかの種類に分けて基準というか要件を決めることを考えております。その他に、企業としての財務状態とか会社の運営などの基準もあります。 えー、そのほかに新しい考え方として管理上具備すべき要件を決めてそれを満たしていることも条件としたいのです。 今考えているのは図のようなものでして、財務や実績などは別の部門で検討しております。  技術力そのものは役務もあり建設もあり機械もありでして、それぞれの専門家に委嘱する予定です。

技術力そのものは役務もあり建設もあり機械もありでして、それぞれの専門家に委嘱する予定です。この部会では製造や作業における品質保証に限定しての基準策定を考えております。 聞くところによりますと砲兵工廠では、物品購入に当たっては発注先がすべき管理を定めて、それを満たしているかを監査して合格したところからのみ購入していると聞いております。そしてその効果は極めて明瞭にありとも、 ということで私どももその管理基準というのでしょうか、そういうものを定めて満たしたところに発注したいと考えております」 | |||||||||||||||||

「砲兵工廠の藤田少佐です。海老沢さんのおっしゃるのを、私どもでは品質保証と呼んでおります。確かに私どもの仕事つまり製造業においては有効でありますが、プロセス加工とか建設などにおいては果たして有効なのかどうかわかりません」

| |||||||||||||||||

「半蔵時計店の宇佐美と申します。今藤田少佐殿が建設や役務への展開は不明であるとおっしゃいましたが、我々の事業ではこの方式を製造だけでなく事務作業や販売などへの展開をしておりまして、そういった事業においても品質保証の仕組みは有効であると確認しております」

| |||||||||||||||||

「建設工事においても有効なのでしょうか?」

| |||||||||||||||||

「品質保証とは仕事をする上での仕組みというか基礎ですから、いかなる業種においても共通であり必須なものと思います」

| |||||||||||||||||

「ただ同じ管理項目で済むのかどうかというのは何とも言えませんね」

| |||||||||||||||||

「藤田少佐殿がおっしゃるのは海老沢さんの出された図の、技術力の守備範囲であって、品質保証の守備範囲は共通ではないかという気がします」

| |||||||||||||||||

「そう言われるとそんな気もしますが・・・」

| |||||||||||||||||

「どうでしょう、砲兵工廠の品質保証基準をひとつのベースとして、それを皆さん有識者が叩いて加除修正をして内務省の品質保証基準とするということではいかがでしょう」

| |||||||||||||||||

「基準の作成というものもあると思いますが、仕組みの検討もあるのではないかと思います」

| |||||||||||||||||

「ええと、仕組みの検討とおっしゃいますと?」

| |||||||||||||||||

「図の財務とか過去の実績ということになりますと、入札者が内務省の定めた様式を埋めて申請するという形かと思います。技術力となりますと工事や製品一つ一つ仕様が異なりますから、入札の都度設計や現物を提示しての審査となるかと思います。 しかし品質保証は入札時ではなく、事前に品質保証審査の専門家によって合格というお墨付きをもらっていなければならないでしょう」 | |||||||||||||||||

「ええと、教えてください。なぜ事前にしておく必要があるのですか? 入札時に審査しても良いわけでしょう」

| |||||||||||||||||

「実際には品質保証がしっかりしているかどうかを点検するのは専門家が現地というか会社に出向いて行わなければなりません。その時間も一日二日ではできませんし、一度で合格ということはめったにありません。不具合があれば問題を提起して是正するという流れになります。ですから政府や自治体の仕事に入札すると考えている企業であれば、半年前くらいにはこの項目は合格にしておいて、入札時にその合格証を添付して応募するという形になるでしょう」

| |||||||||||||||||

「なるほど・・・しかし品質保証とはその・・何と言いましたか? 現地での点検を受けたときの姿ですから、半年後には状況が変わり無効になっているかもしれませんね」

| |||||||||||||||||

「おっしゃる通りです。私どもでは毎年1回は審査を行い管理状態が継続しているかを点検しております」

| |||||||||||||||||

「私どもでも1年1回監査を行っております。ああ、我々は相手先に出向いてする点検のことを監査と呼んでいます」

| |||||||||||||||||

「なるほど、品質保証基準を造れば良いという簡単なものではないのですね。そうすると監査の方法、審査の有効期間、監査する人の資格、なかなか大事になりそうですね」

| |||||||||||||||||

「仕組みを検討していく上では、審査にかかる費用と効用を比較検討する必要がありますね」

| |||||||||||||||||

「その前に先ほど宇佐美さんがおっしゃったように特定の入札対応でなく、事前に品質保証の状況を見ておくならば、それは国とか行政ではなく専門の業者がいないとまずいように思いますね」

| |||||||||||||||||

「おっしゃる通りです。これからの流れですが、そういう業者というか資格を制定するということも必要になりますね」

| |||||||||||||||||

「伊丹さんと工藤さんはなにも発言されませんが、ご意見はありません?」

| |||||||||||||||||

「国や自治体と取引したいという企業はいくつあるかわかりません。多分数十万とかあると思います。そういう企業がすべてこの品質保証を要求され審査を受けるとなると、実際問題運用ができないと思います。当然ながら金額とか仕事の種類によって足切りを設けるのでしょうね」

| |||||||||||||||||

「そうですね、それは品質保証に限らず他の項目でも同じですね。文房具を調達するお店とか伝票の印刷まで難しいことをいうことはないでしょう」

| |||||||||||||||||

「ねじや座金など標準化されていてどこでも同じ品質のものが手に入るならそういうことを要求することもないように思います」

| |||||||||||||||||

「確かに物には要求することはありませんが、販売者が混入とか納期遅れなどが起きないかという意味では、品質保証を要求するのはおかしくありません」

| |||||||||||||||||

「なるほど、そういう意味もあるのか!となると製造業や建設業だけでなく、商社も運送会社もその他ありとあらゆる仕事先か」

| |||||||||||||||||

「ではこの仕組みにご賛同いただけたということで、みなさん次回審議会については・・・」

| |||||||||||||||||

工藤と伊丹は新世界技術事務所に戻ってきた。 | |||||||||||||||||

「伊丹さんが反対するのかと思っていましたが・・」

| |||||||||||||||||

「海老沢さん・・・この制度に全く関わりのなかった方の説明を聞いて、ああ、そうかと思ったところがありました」

| |||||||||||||||||

「おやおや、この世界で品質保証とか第三者認証制度に最も詳しい伊丹さんが何をおっしゃる」

| |||||||||||||||||

「気付いたことは、二者間の品質保証と第三者認証の本質的な違いというのはないのかなということでした」

| |||||||||||||||||

「それは私も感じた。ただし今時点では顧客が政府とか自治体と言っても同じもの、客がひとつだからではないのですか?」

| |||||||||||||||||

「あっ確かにそうですね。これがあまたの一般企業に広まったときには、また存在価値を考え直さないと・・」

| |||||||||||||||||

「それから今回は品質保証限定だからですよ。品質マネジメントシステムだなんて言い出したら議論はまったく違うでしょう」

| |||||||||||||||||

「おっしゃる通りですね」

|

とりあえず品質保証の歴史をたどろうかと・・・

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

「自治体」という言葉は、日本国憲法(1946)の第8章地方自治、地方自治法(1947)あたりが初出のようです。ですからこの時代に地方自治体という言葉はなかったはず。この時代なら「市町村」と呼ぶべきなのか? |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる