18.01.22

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

ここふた月くらい、図書館から第一次大戦と大正時代の本を借りて読み漁っている。そして驚くことが二つあった。

そのひとつは「第一次大戦」に関する本は「壬申の乱」に関する本より少なく、「大正時代」に関する本は「邪馬台国時代」に関する本より少ないということ。単に少ないというだけでなく、軽視というか無視されているように見える。私にとっては必要な情報が得られず困りました。

私の住んでいる図書館の蔵書検索結果である

件数とは:図書館には需要が多い本は複数あるので、同じ本は1件と数えた。

| ||||||||||||||||

|

どう考えても壬申の乱よりも第一次大戦の方が我々にとって重大なできごとで、邪馬台国よりも大正時代が今に与えている影響も大きいはず。壬申の乱なんて知らない人の方が多いんじゃないかな? このようなことで良いのであろうか?

もうひとつは昔の日本は軍国主義だというが、それはわずか20年間だったこと。

100年前の第一次大戦頃は、軍服を着て街を歩くと冷たい目で見られるから、勤務時以外は私服だったという。それに軍人の数が非常に少なかった。日露戦争時を除いて昭和初めまで、陸軍はせいぜい20万人であった。今の自衛隊より少し多いくらいだ。もちろん人口が今の半分だから比率から言えば自衛隊の倍くらいにはなる。だが当時の外国に比べれば決して多くない。

主要な時期における陸軍軍人の数と人口比

注:2017年以外は「大恐慌を駆け抜けた男」p.187より

| 西暦 | 元号 | 陸軍人員(千人) | 人口(千人) | % | 備考 |

| 1872 | 明治5年 | 34,800★ | 0.05 | 徴兵制施行 | |

| 1894 | 明治27年 | 41,140★ | 0.30 | 日清戦争 | |

| 1900 | 明治33年 | 43,840★ | 0.34 | 北清事変 | |

| 1904 | 明治37年 |

| 46,130★ | 1.95 | 日露戦争 |

| 1912 | 大正元年 | 50,580★ | 0.45 | ||

| 1914 | 大正3年 | 52,040★ | 0.41 | ||

| 1919 | 大正8年 | 55,470★ | 0.47 | ||

| 1926 | 昭和元年 | 60,210★ | 0.35 | 宇垣軍縮 | |

| 1932 | 昭和7年 | 65,890★ | 0.36 | 515事件 | |

| 1937 | 昭和12年 | 70,040★ | 1.35 | 日華事変 | |

| 2017 | 平成29年 | 126,750★ | 0.12 | 陸自のみ |

「憲法改正すると徴兵制になる、徴兵制になると兵隊に行かなくてはならない」と革新政党や市民団体が叫ぶが、それは嘘だ。だって上のグラフを見れば一目瞭然です。健康な若者が皆 兵隊にいったなら20数万人であるはずがない。

| 区分 | 基準 | |

| 甲種 | 健康で身体頑健 1割程度 | |

| 乙種 | 第一 | 健康で抽選当選者 |

| 第二 | 健康で抽選落選者 | |

| 丙種 | 身体虚弱 | |

| 丁種 | 障碍者 | |

| 戊種 | 病中で判定できない | |

徴兵制開始当初は甲種合格者がくじ引きで入隊した。それでは不公平だという声で1898年から甲種は全入になったが、それでも年齢層の1割だ。なお昭和初期でも甲種から抽選していたという論文もある

ウチのオヤジは既にきな臭くなってきた昭和5年に兵隊検査だったが、そのとき入隊したのは、甲種が全員で乙種は抽選だったと聞いた。その頃でも兵隊にならない方がはるかに多いのである。

- 必要兵士数を考えてみよう

上表は将官から兵士まで含むが下士官以上は職業軍人である(注2)。 兵士は全体の約6割6分だから陸軍軍人全体で23万として兵士は15万となる。海軍の兵員数は見つからなかったが、員数は陸軍の平時は1割、戦時で3割だから、徴兵された総数は陸軍の1.1倍として16.5万と推定する。

- 供給側から試算すると

大正時代の人口は5,500万で当時の平均寿命は42歳で人口ピラミッドは三角形だから、平時の徴兵検査対象者が毎年約60万、その1割が甲種合格として6万、兵役期間は2年だからその倍で12万、差額を乙種からクジ引きすると計算が合う。

このように考えると、革新政党の言う「徴兵制になるとみな兵隊に行く」というのは嘘であることは明白だ。

明治・大正と政治的・社会的に弱かった軍隊が昭和に入って権力を握ったのは、結局のところ政治家の無力とマスコミの扇動、それによって国民が軍隊へ期待したからだ。だから現在でもマスコミの主張はよく吟味しなければならない。彼らが持ち上げているものが権力を持つと悪事を働く可能性は高い。

いやいや、マスコミこそが悪なのかもしれない。

えっ、韓流テレビとか捏造新聞とか、わかっちゃいましたか?

徴兵制反対を唱えるなら、政治家がしっかりと仕事をしているか、つまり浮気など倫理観のない人、批判しか能がない人、二重国籍の人、仕分けで科学技術の発展を阻害した人を罷免することだ。それが軍国主義にしないことなのである。

青島攻撃が終わって1カ月後である。ここは日本領台湾の高雄港である。何隻もの扶桑国の巡洋艦、駆逐艦、輸送船が停泊している。

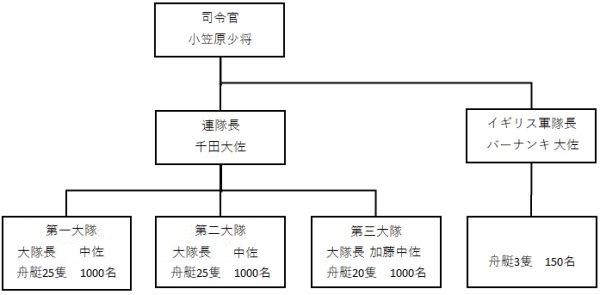

港のそばの陸軍の施設の会議室で20名ほどの軍人が集まり打ち合わせをしている。 作戦指揮官である小笠原陸軍少将、連隊長千田大佐、大隊長加藤中佐、イギリスのバーナンキ大佐、参謀のマイヤー中佐、そして中野中佐をはじめ石原中尉、米山少佐がいた。日本側は皆英語が達者なので打ち合わせは英語である

| ||||||||

「まず組織を確認する。以下の通りでよいな」

| ||||||||

「我が方が絶対的に少数だから否応はない。 ところで、ここには第3大隊長しか出席していないようだが第一大隊と第二大隊はいいのか?」 | ||||||||

「本日、彼らは舟艇の点検などで出席できませんでした。私が承って他の大隊長に伝達します」

| ||||||||

「日中に現地到着した後、艦隊は沖あいで待機する。そして駆逐艦でイギリス側から交渉人を派遣する。決裂したら夜間に上陸作戦を行う」

| ||||||||

「上陸用舟艇というものを聞いたことがありませんが?」

| ||||||||

「我々は上陸作戦を以前から研究してきた。上陸用舟艇70隻、3,000人で上陸作戦を行う。イギリス軍は上陸用舟艇でいくか、我々が制圧してから輸送船で上陸するか、どちらでもよい」

| ||||||||

バーナンキ大佐とマイヤー中佐はムッとした顔をする。 | ||||||||

「我々は上陸用舟艇を使った作戦はしたことがないが、日本軍に遅れることはしない。我々150名分の舟を用意してもらいたい」

| ||||||||

「了解した。まだ作戦予定日まで数日余裕がある。ここで数回上陸訓練をしてほしい」

| ||||||||

「了解した」

| ||||||||

「それでは作戦だが・・・我が連隊は3つの大隊からなりそれぞれ1,000名で構成されている。 舟艇には40名乗船する。上陸の際、密集するとまずいので各舟艇には50から100mの間隔を取るので、70隻で3から7キロになる」 | ||||||||

「ずいぶん広い範囲になるな」

| ||||||||

「月齢から闇夜だ。とはいえ照明弾とかサーチライトを使うだろうから、相当の被害を覚悟している」

| ||||||||

「上陸前に艦砲射撃はしないのですか?」

| ||||||||

「ドイツ軍は民間人を盾にするかもしれない。実はブルネイ国王から一般国民に被害を出すなと釘を刺されている」

| ||||||||

「原住民よりイギリス国民を大事にすべきだな」

| ||||||||

「ドイツ軍は1000名程度ということは調べている。武器は小型大砲だけだ。高速で進む船を狙っても簡単に当たらないよ。上陸すればお互い歩兵だから対等の戦いになる」

| ||||||||

バーナンキ大佐とマイヤー中佐は顔を見合わせた。 | ||||||||

「各舟艇には上陸地点を割り当てる。それに向かってくれ」

| ||||||||

「出発は同時かね?」

| ||||||||

「いや、なにしろ数が多いから第一大隊から順に発進する。第一大隊は見つからずに近づけると思うが、時間と共にだんだん被害は多くなると予測する」

| ||||||||

「航行中の舟艇からは攻撃できないのか?」

| ||||||||

「持っているのが小銃と迫撃砲だけだ。迫撃砲を撃つことはできるだろうけど | ||||||||

「景気づけにはなるだろう、アハハハ」

| ||||||||

バーナンキ大佐とマイヤー中佐の顔色は悪くなるばかりだ。 | ||||||||

「上陸地点が幅広いし我々の方が大勢だから、生き残りが敵を殲滅できれば良い」

| ||||||||

「かなり無謀に思えるが」

| ||||||||

「武運を祈ります」

| ||||||||

「祈ってくれよ、アハハハハ」

| ||||||||

翌日、翌々日とイギリス軍は沖合数キロから上陸訓練を数回行った。伊丹たちが調達した21世紀の船外機はトラブルと無縁で快調だ。バーナンキ大佐は扶桑国のエンジンはすごいと感心する。

翌日、翌々日とイギリス軍は沖合数キロから上陸訓練を数回行った。伊丹たちが調達した21世紀の船外機はトラブルと無縁で快調だ。バーナンキ大佐は扶桑国のエンジンはすごいと感心する。小船はひどく揺れ船酔いが続出した。無事上陸して使い物になるのだろうか。 千田大佐は敵の攻撃を受けるから船酔いする暇はないと笑い飛ばした。バーナンキ大佐の顔色は悪い。 ●

1週間後、ブルネイ沖50キロをゆっくりとした速度で航行していた。● ● 今日、マイヤー中佐が降伏勧告に行ったが、予想通り拒否回答を受けた。 上陸開始は真夜中開始の予定だ。 旗艦の作戦室には中野中佐をはじめ石原中尉、米山少佐がいた。彼らは指令系統でもなく参謀でもないようだ。何を企んでいるのか? 米山少佐は千田大佐にトランシーバーで話しかける。エッ、この時代にトランシーバーを使うの裏技じゃないの? | ||||||||

「大佐、米山です。輸送船二隻からそれぞれ第一大隊と第二大隊を発進します。25隻ですから20分は見てください」

| ||||||||

「了解、その次に我々だな」

| ||||||||

「最後は大佐の舟とバーナンキ大佐たちの舟です」

| ||||||||

「隊長が最後では士気に関わるが」

| ||||||||

「彼らを引き返させるのも大佐の仕事です」

| ||||||||

第一大隊と第二大隊の舟が順々に発進していく。夜目には分からないが実は無人である。それを後続する兵士たちが見送る。昔の上陸用舟艇より速く10ノットほど出る 。それでも海岸まで進むには20分以上かかる。 闇の中でも白い航跡が多数見えた。 ドイツ軍は監視していたのだろう。ほどなく海面をサーチライトが動き回りいくつもの上陸用舟艇が照らし出される。そして砲撃が始まった。 バーナンキ大佐は輸送船の甲板からそれを眺めていた。闇夜だし海上を動く小舟に当たるわけがないと思っていたら突然1隻が爆発した。直撃したようだ。オッと声を出した。あれでは乗員は全員助からなかっただろう。それにもかかわらず残りの上陸用舟艇は海岸に向かって全速で進む。 アッ、また命中した。 周りの兵士は押し黙って見つめる。次は俺たちが発進する番だ。そして次に沈むのは俺たちかと思っているのだろう。 突然、海面から発射する光が見える。迫撃砲を撃ったのだろう。海面を揺れ進む小舟から迫撃砲を撃って当たるはずがないと思う。目でその先を追うと、数秒して海岸に火柱が上がった。 わっという声がまわりで上がる。とはいえそれが何らかの戦果を出した風にも見えない。ともかく生き残った舟から次々に迫撃砲を撃ちだす。 しかしまたドイツ軍の砲撃を受けて爆発する舟が相次いでいく。もう10隻はやられただろう。第一大隊は25隻だったはず。4割被害では撤退命令を出すところだ。そして次の攻撃は打ち切るだろう。 バーナンキ大佐は小笠原少将がどうするのかと思ったが、新たな命令はなかった。 「第三大隊乗船!」と大きな声が聞こえた。 バーナンキ大佐は日本語を話せないが、船に乗れということは理解した。 皆がぞろぞろと乗り込む。 すぐに輸送船の船尾ハッチから上陸用舟艇は海上に吐き出される。海は揺れる。今まで発進していった舟も揺れたのだろうな、 エンジンの音が変わりバーナンキ大佐の乗った舟が走り出す。走り出してスピードが出ると揺れは少なくなったが振動はすごい。 第一大隊はまだ海岸にたどり着かない。そして恐ろしいことにますます撃破される舟が出ている。 隣にいる兵隊が「フォティ」という。へっ、数えている奴がいたのか。 エッ、40隻撃沈! 第一大隊と第二大隊で50隻だったはず。すると損害は80%になる。バーナンキ大佐は船を操っている日本兵のところになんとかたどり着き、手まねで舟を戻せと伝える。この舟には船の操舵手以外扶桑人がいない。 操舵手はイギリス兵が乗った他の二隻を指さしてどうするのかと聞き返す。 バーナンキ大佐は操舵手から信号灯を借りて二隻に向けて、攻撃中止、戻れと送った。二隻が舵を切ったのを確認して操舵手に顔を向けると、操舵手は黙ってうなずき舟を大きな円を描いて輸送船に向けた。 そのとき「フォティスリー」という声が聞こえた。 バーナンキ大佐が周りを見回すと、第三大隊の舟が見えない。引き返したのかと思いあたりを見回すと、当初の進路よりかなり左、つまり北の方に寄っているが、それでもひたすら海岸に向かっている。 まあいい、皆それぞれ考えがあるのだろうとバーナンキ大佐は割り切った。 バーナンキ大佐一行がUターンするのを遠くから千田大佐が見ていた。計画通りに進んだのでホットする。 輸送船に戻ってバーナンキ大佐が腕時計を見ると、発進して戻るまで40分もかかっていない。もう何時間も過ぎたように感じていた。上陸用舟艇から輸送船に兵士が続々と飛び移っている。ヤレヤレと思いながらバーナンキ大佐は最後に乗り移った。 甲板に登り海岸を眺める。もう砲撃は止まっており、海面での爆発や炎も見えない。サーチライトも消えた。 既に第三大隊は海岸にたどり着いたように見える。これから戦いが始まるわけだ。濡れネズミで大丈夫だろうか。それよりも何割が到着したのだろう? 真っ暗な海岸を見つめていると、小さく光ったり曳光弾が飛ぶような光が見える。手榴弾と銃撃戦なのか? いつしか周りの兵隊も座り込んでいる。なにもしていないのに疲れ果てたようだ。 大分経ったのか、ほんの数分なのか、気が付くとバーナンキ大佐のそばにマイヤー中佐がいた。彼は上陸用舟艇に乗り込まず輸送船に残っていた。 | ||||||||

「大佐、大丈夫ですか?」

| ||||||||

「ああ、心配ない。我が軍の被害はゼロだ」

| ||||||||

「上陸した千田大佐から無線が入りました」

| ||||||||

「無線だって? ドイツ軍の無線機を確保したのか? 無線機を持っている風には見えなかったが」

| ||||||||

「詳しくは存じません、ともかくドイツ軍基地を確保したと連絡がありました」

| ||||||||

「信じられんな。いかほど損害を出したのか。第一大隊と第二大隊は全滅したようだ」

| ||||||||

「私には最初から2個大隊を犠牲にするつもりだったように思えました。先行する部隊に敵を集中させて最後の部隊が逃げ切ったように見えます」

| ||||||||

「欧州戦線でも植民地の兵隊を先頭に行かせるというけど・・・」

| ||||||||

「小笠原少将からこの輸送船を港に着けるから上陸せよという命令です」

| ||||||||

「既に制圧してしまったなら我々はすることがない。お客様だな」

| ||||||||

戻ってきた上陸用舟艇の回収とかあり、輸送船が岸壁に着いたのは夜明け近くであった。英兵は疲れてはいたが、もう危険がないと知っているから元気よく下船する。桟橋からドイツ軍基地というか元イギリス駐屯地までは歩いて10分もかからない。150名の英兵はぞろぞろと歩く。 途中、ドイツ兵の死体がいくつかあって扶桑兵が片づけている。負傷者には手当てをしている。また上陸用舟艇のいくつかは再び海に出て生存者を探しているようだ。 バーナンキ大佐は千田大佐の顔を見つけて駆け寄った。 | ||||||||

「成功というべきか、被害甚大というべきか」

| ||||||||

「目的は達成した」

| ||||||||

「ドイツ軍は投降したのですか?」

| ||||||||

「指揮官のシュレック大佐は確保、兵隊は全員じゃないけど明るくなれば投降してくるだろう。どうせ逃げも隠れもできないよ」

| ||||||||

そのとき建物の反対側で騒ぎ声がする。敵襲という雰囲気ではない。なにごとかと二人は基地の前庭の方に急ぐ。 第3大隊長の加藤中佐が軍刀を抜いて英兵数人の前に立ちふさがっている。 | ||||||||

「加藤中佐、なにごとだ?」

| ||||||||

「彼らが旗棹にユニオンジャックを揚げようとしましたんで、止めたのです」

| ||||||||

「中央にブルネイの国旗を揚げろ。ユニオンジャックと扶桑の国旗は両脇だ」

| ||||||||

「ユニオンジャックを中央に揚げろ、ここはイギリス帝国の保護領だぞ」

| ||||||||

「バーナンキ大佐、既にここは一度敵の手に落ちている。それを我々が戦って攻め落とした。あなたたちは何もしていない。国際法では我々に国旗を揚げる権利がある。それにブルネイ国王は無抵抗で降伏した国の旗を揚げるのを良しとしないでしょう」

| ||||||||

バーナンキ大佐は何か言いたそうだったが飲みこんで、兵隊に脇の棹に揚げろと言う。 翌朝、上陸した小笠原少将はブルネイ国王が戻るまで自ら施政することを宣言した。 これにもバーナンキ大佐は異議を申し立てた。しかし扶桑軍が多大な犠牲を払って攻略したこと、イギリス軍は何もしなかったこと、イギリスがブルネイとの条約を遂行できなかったことをあげ、最終的にはブルネイ国王が決めることであり国王が戻るまで小笠原少将が施政すると言い切った。 バーナンキ大佐は説得を諦め、外交交渉にゆだねることにした。 小笠原少将は、戦死者の遺体回収、負傷者の治療、ドイツ軍捕虜の扶桑国への送致、ブルネイ防衛基地の建設、住民の医療、治安など活動を始めた。 それから海上と上陸地に、この時代に合わないオーパーツがないことを点検させた。 日本軍が統治するなら、イギリス軍はすることがない。まっすぐ香港に帰ることになった。捕虜になっていたアレキサンダー大佐たちも一緒である。 ドイツ軍捕虜は日本へ移送する。ドイツ軍の戦死者は100名強、多いのか少ないのかどうとも取れるところだ。何もせずに降伏していた方がよかったようにも思える。それでもシュレック大佐は扶桑軍に二千名近い戦死者が出たと聞いてニンマリした。キルレシオが20なら査問にあうことはないだろう アレキサンダー大佐はシュレック大佐から聞いた毒ガス使用とかガスマスク製造の話を、バーナンキ大佐に本国に伝えてもらうよう要請した。 イギリス軍を送り出して、小笠原少将をはじめ中野中佐たちはホットして雑談をする。 | ||||||||

「あのトランシーバーというものは便利ですね。いままでの無線機は重く使用するのも面倒です。軽く小さく、何よりツートンではなく普通に話せるのですから | ||||||||

「不可能じゃないけど、入手するよりも我々が作ることを考えないといけないな」

| ||||||||

「イギリス軍は第一大隊と第二大隊が無人だったことには気が付かなかっただろうな」

| ||||||||

「戦闘終了後に彼らと話をしましたが、そのような気配はありませんでした。 それはともかく、戦死者がでたことにするのも大変でしょう?」 | ||||||||

「なんとか見繕いますよ、出身地、学歴、軍歴をでっちあげるとか、出身の村にはお墓を作り、靖国神社にもお祀りしなければなりませんし。やることはいろいろありますね」

| ||||||||

「これだけ犠牲を出したのだからイギリス軍もここを我々に渡してほしい」

| ||||||||

「しかし聞くところによれば欧州では両軍合わせて毎日1万人も戦死しているというじゃないか。ここで我が国が戦死者2,000人くらい出しても、ずるいと言われるのは逃れられないね」

| ||||||||

「イギリス軍が上陸用舟艇が次々と撃沈されるのをみて逃げ戻ってくれたので良かったですね。彼らに弱みができましたし、無人の舟艇を近くで見られなくて」

| ||||||||

「しかしあれほど命中するのをおかしいと思わなかったのでしょうか?」

| ||||||||

「ドイツ軍は自分たちの腕が良いと思ったようだ。闇夜に鉄砲というくらい当たらないもんだがね」

| ||||||||

「舟艇から50m以内を砲弾が通過すると舟艇が自爆するようにセットしましたからね。近接信管というやつです」

| ||||||||

「そりゃ、本来の意味ではなさそうだが・・」

| ||||||||

「しかし少将閣下もお茶目ですな」

| ||||||||

「はて、なにかな?」

| ||||||||

「だって組織図に、第一大隊と第二大隊が1000名で舟艇が25隻、第三大隊が同じ人数で20隻とはおかしくないですか」

| ||||||||

「これはしたり。オイ、あの組織表はバーナンキ大佐に渡していないよな?」

| ||||||||

「打ち合わせの時、掲示しただけです。差額の200名が魔法の道を通って上陸したとは思いもよらないでしょう」

| ||||||||

「えー、わざとじゃないんですか?」

| ||||||||

「いやあ〜、加藤君に言われて冷や汗が出たよ。ワシのミスだ、反省する」

| ||||||||

「どうせなら全員が魔法の道を通って上陸すればよかったでしょう?」

| ||||||||

「奪還するだけならそれでもいいのですが、この作戦の目的は、ドイツ軍とイギリス軍に、我々が多大な犠牲を出してやっとのことで確保したということを知らしめることなのですよ」

| ||||||||

「我々の新式銃には気が付かなかったでしょうか?」

| ||||||||

「イギリス軍は分からないだろう。むしろドイツ軍が気づいたかもしれない。 しかしあの自動銃がなければ上陸してからの死傷者はドイツ軍と同じになっただろうね。自動銃のおかげで戦死者は数名だった」 | ||||||||

「まあ、あれはいずれ知られることだから気にしてもしょうがありません」

| ||||||||

「それにしても国王からの手紙を見せたら住民が協力してくれて良かった。例の魔法の出口をどこにしたらよいかとか、上陸地点からドイツ軍までの案内など助かりました」

| ||||||||

「これから港湾の整備などもあるが、住民のために上水道、排水路、道路なども改善していこう」

| ||||||||

「そうそう、小笠原少将へのお願いですが、王宮がドイツ軍の士官宿舎に使われてひどいありさまです。その補修と、ついでにエアコンと水洗トイレを設置してほしい。国王一行が帰国したとき感動してもらえるようにしたい。 もちろん扶桑軍の宿舎は住民から徴発などしないで建築してください」 | ||||||||

「承知した。大工を雇い扶桑の金で払うことにする」

| ||||||||

「こちらの人の生活向上と経済に貢献して恩を売っておけば、これからの交渉が楽になります」

| ||||||||

「油田を探さねばならないな」

| ||||||||

「いや、それはしないでください。ここの価値が上がるとまずいのです」

| ||||||||

「あっ、なるほど。戦後のブルネイの帰属がどうなるのかが問題ですね」

| ||||||||

「それは軍隊じゃなくて外交の仕事です。そのためにも少将閣下の任務は住民の歓心を買うことです」

|

注記

2011年に発行されたソンドハウスの「第一次大戦全体史」には「日本は参戦国中最小のコストで最大の利益を得た」と記された

誉め言葉ではなく、ずるい奴という意味だろう。参戦国の戦死者(市民除く)は下のグラフのようになる

ドイツの1910年の人口は約6500万人、国民の3%が戦死した。第一次大戦で大きく減ったのがグラフでわかる。第二次大戦では人口増加率は減ってはいるが人口減少はない。

| 国名 | 戦死者数(市民除く) | |

| ドイツ | ||

| ロシア | ||

| フランス | ||

| オーストリア | ||

| イギリス | ||

| オスマントルコ | ||

| イタリア | ||

| ルーマニア | ||

| アメリカ | ||

| インド | ||

| カナダ | ||

| オーストラリア | ||

| ベルギー | ||

| ギリシア | ||

| ニュ-ジ-ランド | ||

| 日本 | 415 |

第一次世界大戦後、他の参戦国に日本への反感が残ったとしてもおかしくはない。

じゃあ日本も戦死者が多ければよかったのかといえば、そういう話ではないだろう。

冒頭の文章は保守のたわごとに聞こえたかもしれない。しかし大正時代の流れをみれば、軍国主義を求めたのは国民であることが分かる。その原因は国民を煽った新聞であり、遡れば政治の無力である。

515事件では国民は蜂起した軍人に同情し減刑嘆願をした。226事件は515事件への国民の賛同がなければ起きなかっただろう。マスコミが「軍隊が悪い」と叫ぶのは責任転嫁である。悪いのは政治、煽ったのはマスコミだ。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 | 注2 |

旧陸軍の将校、下士官、兵の構成比は1対3対5(11%、33%、56%)という。 陸上自衛隊定員は士官18%、下士官59%、兵23%である。人事処遇や制度的なものもあるだろうが、現代兵器は高度な機械となり、パイロットはすべて士官となるなど高いレベルが要求され士官や下士官が増えるのだろう。 |

注3 |

昭和になって敵性語廃止の風潮になる前は、海軍兵学校でも陸軍士官学校でも英語教育は充実していた。特に明治から大正は外国人教師が多く、会話能力は今よりはるかに高かった。また海軍は英語が世界共通語と認識していた。多くの陸海軍の士官が海外に駐在や出張したが、外国語で困ったと書いてある本は読んだことがない。もちろん言葉が下手な人は派遣しなかったのだろうけど。 | |

注4 |

迫撃砲は日露戦争で日本軍が現地で考案した。ということでこの物語の1914年に迫撃砲は存在していた。 | |

注5 |

太平洋戦争のときの日本陸軍の標準的な上陸用舟艇である大発動艇は、兵員搭載時の速度は8ノットだった。 | 注6 |

キルレシオ(kill ratio)とは敵味方の戦死者とか撃墜数の比率。 |

注7 |

最初のトランシーバー(ウォーキートーキー)はアメリカが1940に作った。真空管5本を高電圧乾電池で駆動しAM変調、3.5〜6.0MHz、0.36W、今ならオモチャのようなものだけど、当時としては革新的で片手で持て会話できた。旧日本軍は電信が主で、実用的な無線電話はなかったようだ。 | |

注8 |

「第一次世界大戦」木村靖二、ちくま新書、2014、p.15 | |

注9 |

ウィキペディアによる。 |

外資社員様からお便りを頂きました(2017.01.22)

おばQさま >一次大戦の本 仰る通りですね、独英は山のように戦死者が出たので映画も本も多いですが、日本は遠い世界で参加率も低い、たとえて言えば現代でもシブチの海賊対策活動の本を探してもほとんどないみたいなものですね。 >徴兵 よくぞ書いてくれました。 訓練率という言葉がありますが、これは青年男子の中で徴兵して兵隊の訓練をした人の率です。 日華事変が始まるまでは20%未満と思います。 だから徴兵保険が成り立ったのですね。 訓練された国民は予備役なだけで、戦場に行くわけでもなく、普通に社会生活をしています。 台湾や韓国を見れば、多くの男性が予備役で、普通に社会生活を送っています。 一般人が教育のために徴兵されるのが、入営(陸軍)、入団(海軍)予備役の兵士が部隊に組み入れられるのが出征。 「徴兵=戦争に連れてゆかれる」という話は、二割の訓練率を無視して、さらに出征という段階と混同しています。 ドラマで良くある赤紙も、教育招集ならば教育期間は戦場に行かないし、徴兵経験の無い人(特に学生や、訓練経験のなかった八割)が教育無しに出征する事もありえません。 こういう嘘つきドラマが出ても、おかしいと思う人が少なくなったので「徴兵=戦争に連れてゆかれる」というデモも信じられるのでしょう。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 正直言いまして、外資社員様からお便りをいただくと何を間違えたかと緊張して汗が出ます。 本音ですが、私も調べるまで全員兵隊になったものとばかり思っておりました。 クジ引きとかあるのを読んで、40年も前のことですが、オヤジとオヤジの従兄弟数人が飲んだ時、オヤジは抽選で当たったのに従兄弟たちはくじが外れたからよかったとか、戦争が激しくなって招集されて下っ端で苦労したのに、オヤジはそのときは下士官になっていたから運が良かったとか語っていたのを思い出しました。 でも明治最後の年の生まれのオヤジが生きていれば100歳を超えてます。そういう人たちがどんどん鬼籍に入っていくから、徴兵制になるとみんな戦争に行くとか、軍人は店のものを盗んでも捕まえられなかったなんていう嘘をつくのでしょう。 オヤジは海軍の法務兵(海軍の憲兵)だったので、仕事は窃盗とか傷害事件を起こした兵隊を捕まえることだったそうです。兵隊がしたい放題とか治外法権だったわけではありません。 スパイを捕まえたり捕虜を扱ったことはなかったそうですが、終戦後は職務から公職追放になったそうです。そうでなかったら三公社五現業に入れたのにとこぼしていました。まあ人生いろいろです。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる