18.04.05

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

「品質保証」というものが始まったとき、そこに書かれていた「要求事項」はどんなものだったのだろうか?

私が現場で大手メーカーからのOEMの仕事をしていたのは1970年代後半だった。当時の品質保証協定書は結構ボリュームがあり、そこに書かれていた要求事項の内容は、ISO9001のような曖昧模糊ではなく、何をしなければならないかがはっきりしていた。校正しなければならない計測器はどれとどれとか、その校正間隔は1年とか半年と明記されていたし、記録の保管期限、指名業務とする作業とその方法も決められていた。

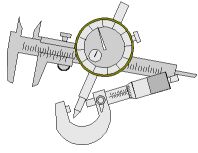

品質保証契約に基づく品質監査が単独で行われたことはなかったように記憶しているが、納入ロットごとに立会検査に来たとき、製品検査の他に品質保証要求事項のエビデンスのチェックがあった。1980年以前はまだ「品質監査」という呼び方はしておらず、立会検査の一環だったと思う。その方法も記録をめくるだけでなく、品質保証協定書にシリアルとか登録番号が記載されている計測器(オシロとか耐圧試験機など)が現場に有って使われているか、その計測器の動作確認、アースの接地状況とかアース線を確認した。もちろん校正結果とか日常点検記録のチェックもした。ただ対象となる計測器は最終検査とか重要なものに限られていた。

なお、当時の電取法の立会も同様であった。もっともそちらは品質保証協定を結んでいたのではなく、電取法に基づく立ち入りであったわけだが。

もっと時代が遡って「品質保証」というものが始まったときは、現代の多面的で包括的な要求事項ではなかったと思う。想像するに、当初は過去の問題の是正処置を要求事項にして、新たな問題が起きればそれも追加するということを繰り返して要求事項が進化してきのかなと思っている。

そもそもISO9001:1987のような包括的な要求事項というものが、ベストということもないだろう。発生しない問題に対して管理を要求するのは想像しがたい。発生したことがないことの予防策を要求することは、コストアップにすぎない。問題がなければ余計な金をかけることはない。

突っ込まれる前に書いておくが、ISO9001(s):1987では次の文章が序文にあった。

30年も前にこんな文章が規格にあったのを考えると、ISO9001は時と共に劣化してきたように思える。いやそう言っては悪いかもしれない。泥臭い現実的なものから洗練されて現実離れしてきたのだろう。

今日、伊丹は砲兵工廠に来ていた。今では伊丹は砲兵工廠と継続的なコンサル契約はしていない。砲兵工廠は既にしっかりと品質管理を実施しており、また伊丹の指導を受けずとも工廠の士官も下士官も自ら部下や新人を教育している。  伊丹が初めて来たときに比べれば月とすっぽんである。管理だけでなくハードも、旋盤はラインシャフトのベルト駆動から、直結モーターとなり、バイトもハイスとなり、ノギスもマイクロもダイヤルゲージなども一人一個用意されている。その精度も伊丹が持ち込んだ時とは月とすっぽんで、校正も定期的に行われている。

伊丹が初めて来たときに比べれば月とすっぽんである。管理だけでなくハードも、旋盤はラインシャフトのベルト駆動から、直結モーターとなり、バイトもハイスとなり、ノギスもマイクロもダイヤルゲージなども一人一個用意されている。その精度も伊丹が持ち込んだ時とは月とすっぽんで、校正も定期的に行われている。砲兵工廠は国内各所の工廠だけでなく多くの工場から見学者が絶えない。この国の最高レベルと藤田少佐は自負している。 というわけで特別の問題があったときに伊丹に来てもらいコメントをもらっている。 先月、南武少将から購入品の受入検査で不良がゼロになっていないと叱責されて、藤田少佐が伊丹を呼んだのだ。 藤田少佐と黒田准尉が伊丹を待っていた。黒田も今は下士官の最高位である准尉まで昇進した。たいしたもんだ。兵卒からここまで昇進する人はいかほどいるものか? せいぜい100人に数人だろう。伊丹は純粋に藤田も黒田も尊敬している。二人が人より早くそして高い地位まで昇進したのは伊丹の指導やお手伝いもあっただろうが、二人に能力があり努力したことは間違いない。 | |

「先だって南武少将から購入品の品質を上げろと言われまして、内作と同じレベルまでなんとかしたいのです。伊丹さんからアドバイス頂きたい」

| |

「最近の受入検査記録です。内作ではいずれも不良は1%以下なのですが、外に出すと工廠ほど出来が良くなく、どうしても不良が2%とか4%くらいになってしまうのです」

| |

「なにごとも全体だけでは分かりません。どんな不良が出ているのですか。そしてその原因はなんでしょうか?」

| |

「実にバカバカしいことばかりなのですよ。原因が設備とか技術・技能ということはめったにないというか、そもそもそういうことであれば指導もしますし、はじめから無理なら元々出しませんから」

| |

「そのバカバカしいというのはどのような?」

| |

「いや、実にバカバカしいことで・・」

| |

「いいから言いなさいよ」

| |

「先月の例ですが大量に不良が出たので原因を調査したら、製造工程ではねていた不良品を良品と勘違いして納入したというのがありました」

| |

「なるほど、」

| |

「それから先々週の大量不良では、前回生産の残りを納入したもので、長期間保管していて錆が出たのです。 そのほかに図面変更時の連絡ミスで変更前の寸法品を納入したり・・・」 | |

「要するに技術というよりも管理の問題だな」

| |

「そうですね。いったいどんな手を打ったらよいものか」

| |

「そのような問題が工廠内で起きたときはどうするのですか?」

| |

「工場内の規則といいますか約束事ということで決まりにします。不良品には赤荷札を付けておくとか決まりを紙に書いて壁に貼ってあります。もちろん新人には教育します」

| |

「なるほど、それじゃそれと同じことを、外注会社にやれと言ったらいいじゃないですか」

| |

「同じことをやれ・・・まあ、そうなんでしょうけど、我々と外注会社の契約でそのようなことは決めてないですね。図面を渡して図面通りの品物を入れろということだけで」

| |

「そういうことを図面に記入するわけにはいかないんですよ。図面は技術部で作成しておりまして、我々がそれに書き込んだり修正することはできません」

| |

「そういったことは図面で指定する性格ではないでしょうね。図面はものの仕様を定めるものです。とはいえ製造の仕様というか製造条件を指定をしてはいけないわけはなく、それを図面ではなく工作仕様書として、それも合わせて遵守することを購買契約に盛り込んだらいいじゃないですか」

| |

「そうすれば受け入れ時にそれを満たしていなければ、受け入れないということができるのでしょうか?」

| |

「契約とはそういうものでしょう。今だって図面を基に検査して合っているからお金を払っているわけです。それに加えて製造条件が工作仕様書を遵守していることと追加するのです」

| |

「でも工作仕様書で製造することで同意したとして、我々が受入検査時にそれを守っていたかどうかは判断できません」

| |

「そうだよなあ〜、製造しているところを見ていないから」

| |

「じゃあ見にいけばいいじゃないですか。取引契約に発注者の製品を製造中に製造ラインに立ち入り、工作仕様を満たしているかどうかを確認することができるという一文を盛り込むのですよ」

| |

「なるほど、でも、相手はそれを飲みますかね?」

| |

「黒田准尉、あなたは買い手つまり客です。客が望むことを売り手が拒否するなら別の売り手から買えばいいじゃないですか」

| |

「でも力関係もありますし」

| |

「良いものを売る、良いものを買うというのが商取引というものです。力関係は関係ないです。もし立ち入りして点検することを認めないなら転注するしかありません。お宅が新しい業者を見つけ、指導して良い品を安く買うのです」

| |

「伊丹さん、相手がいつもその通りしているかどうかわかりますか。立ち合いに行ったときだけこちらの規則を守っているかもしれません。それに立ち合いに行ったとき我々の仕事をしていないかもしれませんし」

| |

「うーん、なんと説明したらいいか・・・必要条件を満たすための方法を考えなければ、 例えば始業時にジグとか計測器が壊れていないかどうかを点検するとしますよね、そのためには1枚の紙に月初めの一日から31日までの升目を作っておいて、ハンコを押させるとか、名前を書かせるとかします。 あるいは不良品を別の場所に置かせておくとするとその通りしているかどうか、一日何回か点検させてそのときの状況を〇×で記録させるとか」 | |

「そうさせたとして信用できますか?」

| |

「例えばジグが壊れていたとして、今日点検したときどうだったのか、もし異常なしだったなら点検で見逃したのか、点検以降に壊れたのか、それならいつから壊れたのかは今日生産したものを調べればわかります。要するに製造条件を追跡できるように、あるいは嘘がつけないようにするのです」

| |

「そりゃ手間がかかりますね」

| |

「あのう・・・私はしっかり守らせるにはどうしたらいいかという問いに対して、対策の例を挙げたわけですよ。手間がかかるから面倒とか可哀そうだというなら、手間をかけるより不良が出たほうが良いということでしょう」

| |

「アワワワ、いやいや、そうではありません。というと品質保証協定を結ぶということは、その分の手間賃を上積みしなければならないということになりますね」

| |

「現在、お宅が受入検査で不良が大量に出たときは業者を呼んで対応させたりしているわけで、向こうも選別とか入れ替えたりする、そういう手間暇をどう考えるかということもあります。お互いに手間暇がかかっているなら、お金を上積みすることはありませんよね。もちろん相手を納得させる必要はあるでしょう」

| |

「なるほど、もし不良が少ない所なら上積みを要求するかもしれないということですか」

| |

「あのう、考えてください。不良が少ないならわざわざ余計な要求をすることもなく、余計な仕事をすることがないでしょう」

| |

「ああ、なるほど、となると品質が良い業者とは品質保証協定を結ばなくて、品質が悪い業者は品質保証協定を結ぶということになるのかな」

| |

「そうなりますね。それと一般的に標準品を買う場合は品質保証協定を結ぶことはあまりない。例えばねじを買うとき、品質保証協定を結ぶことはないでしょう。なぜなら売り手は標準化された製品を一定品質で販売しています。買い手はそれを買うか買わないかの選択しかないです」

| |

「保険の約款のような感じですね(注1)」

| |

「そうですね。買い手は契約するかしないかの選択しかできない。このときは買い手が仕様を示すわけではなく、売り手のカタログから選択するわけです」

| |

「ああ、そうか、考えると当たり前ですね」

| |

「初めてのことだからいろいろ心配があるかもしれませんが・・・要するに必要に応じて対策するわけです。現状で問題ないなら手を打たないというのは当たり前、現状が問題なら改善しなければならない」

| |

「ああああ、伊丹さん、お気を悪くされましたか、ちょっと私どもで検討しますので、また別の機会に」

| |

伊丹は商取引の慣習というのは時と所によって違うけど、このふたりあまりにも弱気ではないのかとため息をつく。それともこの時代は作る方が強いという社会風潮なのだろうか? ●

政策研究所である。例によって後藤議員、幸子、米山中佐が集まっている。いわゆる関東大震災対策プロジェクトである。● ● | |

「まず時間のかかる方からいけば、道路、防災体制、避難場所、消防設備かな」

| |

「そうですね。特に区画整理を伴うものは一朝一夕にはいきません。しかし何事もないときにやろうというのも難しいですね」

| |

「道路を広くするには持ち主の土地が少しずつ小さくなる。それを納得させないと」

| |

「まあ、区画整理後の地価が上がるから元が取れるということを説明するしかない」

| |

「であれば少しでも見本を見せてみんなが望むようになればいいのですが」

| |

「関東大震災で一番火災被害の大きかったところを徹底的に攻略しますか」

| |

「ええとそうなるとどこかな?」

| |

「山の手と下町という言い方がありますが、下町ですね。あるいは武蔵野台地に対する荒川流域といいますか」

| |

「江戸時代からの埋め立て地だな」

| |

「最近、華族や金持ちに自動車を持つ人が増えているようです。今に自動車社会になる、そうすれば広い道路が必要になるということをアッピールすればどうでしょう」

| |

「ワシも自動車を買えとフォードの代理店のセールスマンから攻められている。しかし人を乗せて走るだけなら人力車と同じだな」

| |

「役に立つ自動車といえば、まずは荷物運搬ですか。目的とする土地に荷物を修めたり製品出荷の際にトラックを使って周囲の人に自動車の有効性を知らしめるというのはどうですか」

| |

「一番ありがたみのあるのは消防ではないでしょうか。火事が起きたときポンプを積んだ消防車が駆けつけて火事を消したら近隣住民はよく分かります」

| |

「数年前から消防自動車というのを購入しているね。とはいえ自動車が走れないような道路ばかりだ」

| |

「道路が広いところでは消防車がすぐに来て火事を消し、路地しかない所では火事が大事になるというのはどうですか」

| |

「まさか火事を起こすのですか?」

| |

「いくらなんでも、そこまでワルじゃないわよ。現実にはほぼ毎日火事が起きているから、そういう差を見せつけたらいいかなって思ったの」

| |

「火事と喧嘩は江戸の華か・・・確かに今は消防の制度がしっかりできていない。帝都と言えど江戸時代からの施設消防団に毛が生えたくらいしかない。となると常設の消防組織を作り、そこに自動車の消防車をおかねばならないな | |

「いずれ大震災前には常設の機械化された消防隊が必要ですね」

| |

「数年前から消防自動車の導入がされているようです。とはいえ何十台もないようですが」

| |

「歴史によると地震直後の出火62か所に対してポンプ車が28台とかあったなな 東京市15区81平方キロに30台では、一台当たりの守備範囲は3平方キロ、1.6キロ四方だよ。とてもとても」 | |

「大震災後にT型フォードの消防車を何百台か入れたそうですね」

| |

「15区だけで200台として守備範囲は600メートル四方に1台か、まあそれくらいだろう | |

「指揮通信網の崩壊、水道網の崩壊などもありますね」

| |

「電話が使えなくなります。非常時ですから向こうの世界からハンディ無線機を数百台持ってくるしかないですかね。あとは飛行機による災害監視と対策の指示」

| |

「それなら飛行機による消火活動もありますね。今陸軍が持っている飛行機は100機くらいありますか。全機に100キロとか200キロの水槽を取り付けて水を撒くことができるように改造し・・」

| |

「帝都内での離着陸はダメだし、横須賀の追浜も地震でだめになるだろう。市川や船橋でも地震の被害がある。飛行場をどうするのだ」

| |

「近くの飛行場と言えば、入間か下総というのはいかがですか、そこは地震は大丈夫だったはず」

| |

「伊丹さん、下総基地は1945年、入間基地は1938年開設です。まだ影も形もありません」

| |

「下総から江東区まで直線で25キロ、入間からじゃ40キロ近い。追浜も40キロ。それじゃ今から鎌ヶ谷に陸軍飛行場を作らせよう。そして消防用水のため池も作る」

| |

「閣下の口からそう言われるとアッという間に実現しそうですね。 消防設備だけでなく避難や消火のための橋は今からコンクリートにしておかないと」 | |

「後藤閣下、私たちは帝都の防災と復興だけではありません。震災の被災地全域が対象です。横浜や川崎あるいは相模湾周辺地域それに上総や安房の国を忘れてはいけません」

| |

「なんだかワクワクしてきましたね」

| |

●

10日後の砲兵工廠である。藤田少佐、黒田准尉そして伊丹がいる。● ● | |

「前回は、品質保証の要求をどう伝えるべきかというところまで伺いました。今回は要求事項をどう決めるべきかということのアドバイスを頂きたい。」

|

「何事にも二つの方向からのアプローチがあります。 要求事項を決めるにも、理屈からもあるでしょうし、過去の実績からもあるでしょう。現実問題として包括的理屈的に考えるのではなく、現実を踏まえた方向がまっとうかなと思います。逆が間違っているとは言いませんがね」 |

| |||||||

「ここ1年間に発生した問題で管理に関わることとなると、物品の識別、保管管理、輸送上、計測器やジグの定期点検あるいは校正といったことですね」

|

「それじゃ、そういった問題が起きたときどのような是正処置を取らせたのかをまとめてください。 例えば識別と言っても、いろいろありますね、良品・不良品の区別、検査前と検査完了の区別、似た部品の区別、製造ロットの区別、具体的に考えると簡単になると思います。 それらの識別をどうしたのか、置き場所を分けたとか荷札を付けたとかあるでしょう」 | |

「なるほど、具体的に考えると平易ですね。となると、保管でしたら湿気のあるところを禁止とか、あるいは保管中でも包装をするとか、一定期間保管したものは定期検査をするとか出荷時に再検査をするということもしましたね」

| |

「おいおい、黒田准尉がそうスラスラ言えるなら、伊丹さんの手を煩わすこともなかったのではないか」

| |

「ところでそれをどのように文書化するのでしょう?」

| |

「まず取引契約書には、製品が図面指定に適合していることと、受入検査をすることが決めてあるはずです。製造と保管においては別途品質保証要求をすることを追加すればいいのではないですか。品質保証要求事項には今黒田准尉がおっしゃったことを羅列すればいいと思います」

| |

「品質保証要求というと分かりにくいと思いますから、製造条件要求とか名前を変えても良いですね」

| |

「それはもちろん、ご随意に。但し製造条件だけでなく保管や輸送あるいは出荷検査も含めるでしょうから、その辺は考慮して名づけた方がいいですね」

| |

「なるほど」

|

なぜ品質保証でなく要求事項なのかという異議もあろうかと・・・

同じタイトルでいくつも続くと面白くないかなと思っただけで・・・

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

注1 |

保険や旅行やNHKの受信契約など約款と呼ばれるものは符号契約といい、契約の内容があらかじめ当事者の一方によって決定されており、他方はそれ以外に契約内容を決定する自由を事実上もたない契約をいう。付従契約ともいう。 旅行などは気に入らなければ契約しなければいいが、NHKは契約拒否を違法という。まさに無法暴力団だ。 | |

注2 | ||

注3 | ||

注4 |

現在多くの市では05km2〜2km2に1台のポンプ車があるようだ。もちろん人口密度も産業も建物も違うから一概には言えない。 |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる