19.01.07

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

視察団が活動開始して4日目である。旧約聖書の創世記なら4日目は鳥や獣や魚で満ち溢れることになるが、視察団のお話はそれほど速く進行するわけはない。 今日の午前中は視察団内部の打ち合わせをして、午後からその結果受入側と今後の予定の見直しをすることになった。

部屋には視察団の5名がいる。コーヒーとか軽いスナックが用意してあるので、お昼までこもっていられる。 | |

「とりあえずワシが司会をしよう。まず今までの体験からのみんなの意見を交換したいと思う。 ええと、そもそも我々は現状の不況脱出の手がかりとして、この国で始まった品質保証の第三者認証制度というものを調査するために派遣された。 そして今まで制度の仕組みとか認証基準などの説明を受けた。しかし見学したことから考えると、品質保証とか第三者認証制度というものよりも、基本的な固有技術の差を感じたこと、故に我が国の工業を発展させるためには固有技術を移転したいということでよろしいかな?」 | |

「趣旨としてはおっしゃる通りです。しかし固有技術と言っても多種多様です。私は工場で職工たちが仕事するとき図面や書類を読んだり、計算するのを見て驚きました。文字が読めないとか四則演算ができない職工がいない。それで職工の教育制度というものを調査していくべきかと思います。固有技術よりも、まず教育制度です」

| |

「確かにそれもあるわね。私は日々のデータをグラフに書いているのも、単に測定値や平均値をプロットするだけでなく、標準偏差とか相関、差の検定などを使っているのを見て驚きました。 アンダーソン技師は職工レベルを念頭に置いていると思いますが、私は技師や工場管理の人たちを想定していました」 | |

「私は計測器会社で働いているので計測器が気になりました。工場で見たブロックゲージ、すごいですね。今までスウェーデンからアメリカに来たヨハンソンしか作っていないと思っていましたが、ここで使っているものは扶桑国で独自開発して製作していると聞きました それにノギスもマイクロメーターもすばらしい。ハイトゲージなんて形は同じですが、精度が違います。学ぶべきことの第一は測定器ですね」 | |

「工場管理ではないだろうか。先日3Sというものを聞いたときには、バカバカしいと思った。しかし作業者・職工が考えて仕事をしているのをみて考えた。そのためには職工のレベルアップが必要だ。そういう前提というか基礎となるのが3Sかと思う。 それともうひとつ大きなことだが、今のアメリカでは欧州から移住してきた人は自営農になることを目指している しかしそうじゃなくて、職工として生涯働く、職工の仕事を極めるという意識を持ってもらわなくてはだめだ。どうしたらその意識付けができるのか調査したい」 | |

「ワシは工作機械とか刃物の技術移管を交渉したい」 注:刃物とは旋盤のバイトとかフライスのメタルソーなどを言う | |

「いずれにしても私たちは品質保証の第三者認証制度の調査という名目で来ていますから、最低それについて報告書をだせるくらいの結果はまとめなければなりませんね。それを片づけて我々の希望を申し出て対応をお願いするということになりますか」

| |

「あのう、第三者認証制度はうっちゃって、これからは技術移転などの話に絞るわけにはいきませんか?」

| |

「それは無理だよ。調査派遣については国同士で話し合っているわけで、この国も対応に困るだろう。ウィルソン教授のいうように、第三者認証制度を片づけてから、我々が知りたいことに取り掛かるしかない。 しかしみんなの希望が多種多様で、まとまりがつかないな」 | |

「扶桑国の技術があまりにも進んでいるのですよ。正直言って機械から計測器から働く人まで全部ひっくるめて持って帰りたいくらいだわ」

| |

「私もだ。先ほど管理と教育を学びたいと言ったが、まずは工場で見たねじ頭の特許を買いたい」

| |

「話を変えますが、この国は数年前に関東大震災で大きな被害を受けました。我々が見た街も工場も道路も新しかったでしょう。ほとんどは地震後に作られたものです。復興が早すぎると思いませんか? すべてが破壊され焼け野原になったところから復興するのに4年しか掛かっていない。乱暴な言い方をするなら異常です。 第三者認証制度が工業の発展をもたらしたからそれを調査するというのではなく、大災害後の急速な発展はどうして可能になったのかという視点での調査だったら良かったと思います」 | |

「確かにそうよね。とは言え、今更それはないわ」

| |

「とりあえず第三者認証制度については今日明日で軽く切り上げてだな、あとはいくつか工場見学をさせてもらい、その後に技術移管などについての意見交換ということでどうだろう。特許を買うとかは我々が決定できることでないが、どんな技術があるのかは一応調べなければならん」

| |

●

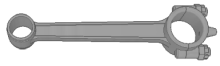

ジョーンズ教授と内務省の海老沢そして伊丹が協議した結果、お互いに政府間で決めたことを簡単に変えることはできないので、とりあえずあと2日間予定していた第三者認証制度の説明を、その配布資料を渡しただけで終わりにした。それを使って適当に報告書を作ってもらう。● ● そしてこれからの日程はすべて、品質保証の実践を見学するという名目で工場の視察と、技術者との意見交換の場を設けることになった。 ということで、本日は千葉にあるドロシーの夫の山梨工業に見学である。今日のアテンドはドロシーはもちろんだが、内務省の海老沢と半蔵時計の宇佐美専務である。  今 ドロシーの会社では航空機や自動車のコンロッドを生産しており、まさにウハウハである。

今 ドロシーの会社では航空機や自動車のコンロッドを生産しており、まさにウハウハである。とはいえ飛行機も自動車もいずれはメーカーがエンジンのすべての部品を作るようになるだろう。そのとき生き残るためには、エンジン丸ごと作るメーカーになるしかないと山梨とドロシーは考えている。そのためにはエンジンのシリンダーブロックを薄肉鋳物で作る技術が必要と山梨は考えていて、あちこちから鋳物技術者を引き抜いて研究させている。飛行機はもちろんだがエンジンの軽量化はこれからの必須要件だろう 今 ドロシーの夫である山梨社長が視察団5名を工場案内している。山梨は工場を見せても技術が漏れるとは考えていない。何事も一目見れば作れるほど簡単じゃない。 | |

「山梨社長、この工場はずいぶんと新しいですね。やはり大地震の後に建て直したのですか?」

| |

「地震のとき工場は新潟という、ここから300キロも離れたところでした。私がそこの生まれでしたので。 しかしこの国ではやはりお客様のほとんどが首都圏です。打ち合わせするにも輸送にも汽車しかなく時間がかかります。いろいろ不便だったので、こちらに地震の後に移転してきたのです。移転したのが地震前だったら大きな被害を受けるところでした」 | |

「この工場は山梨社長がアメリカで学んだことが基になっているのですか?」

| |

「型鍛造そのものはアメリカで学びましたが、精度の良い型鍛造技術は私が開発して向こうで論文も書きました。だからご覧になっている加工方法は私が考えたものです」

| |

「見かけない計測器がいろいろありますが、これは山梨社長が開発したのですか?」

| |

「計測器までは作れません。鍛造品は測定基準が平面というものが少なく、測定するものに合わせて宇佐美さんに専用のものを作ってもらうのです。彼も新しい商品分野が開拓出来てウィンウィンでしょう」

| |

「山梨さん、そりゃないよ。奥さんにお世話になっているから出血サービスしているのよ」

| |

「宇佐美さんは営業トークがうまいから」

| |

「宇佐美さんの会社の製品はアメリカで見かけない形態が多いですが、お宅が開発したのですか? ボアゲージは2点間を測るけど、この3点ボアゲージは初めて見ましたよ | |

「ほんとのことを言えばね、すべてが伊丹さんの指導ですよ。10年以上前のこと、ダイヤルゲージというのがドイツにある、それを作ってほしいと依頼してきたのが伊丹さんとの付き合いの始まりだ。それから新製品のアイデアとか、伊丹さんから開発を依頼されたりしてきた。彼の指導がなかったら私の会社の今はないね、アハハハハ」

| |

●

翌日はプレス工場を視察した。今日のアテンドは海老沢と宇佐美だ。● ● 使っているプレスも作っている物もアメリカの工場と同じだ。工場の片隅に試作場があった。聞くと金型を作る前に板金部品を試作する職場だという。 数人の職工が図面を見ながら、板金にケがいて、曲げたり削ったりして板金部品を試作している。 アンダーソン技師とホワイト技師が興味を持って立ち止まった。 ひとりの職工が小さめだが厚さが数センチもある本を開いて、本から数字を紙に書き写して計算している。彼はソロバンや計算尺を使わず筆算をしている。 | |

「宇佐美さん、この職工が何をしているのか聞いてくれませんか」

| |

「聞くまでもありません。彼は今設計から渡された図面を見て部品を作ろうとしています。試作品ですから生板に卦がいてそれに沿って加工するわけです。 この部品は板カムのようです。外径がかなり複雑な曲線で図面では角度と中心からの距離が書いてあります。そういうのは直接卦がきできませんから三角関数の数表で角度に対応する数字を読みます。そしてそれに長さをかけて縦横の寸法を求めてそれをハイトゲージでけがきます。すべての寸法をけがいたら、それに合わせてやすりがけして部品に仕上げます」 | |

「ええと、ちょっと教えてくれ。するとこの職工は三角関数を知っているの?」

| |

「もちろんですよ。我が国では尋常高等小学校で習いますね | |

「それから掛け算をしているふうはないし計算尺もソロバンもないようだが」

| |

「ソロバンで掛け算は大変手間ですし、計算尺では桁数が足りません。それで数表で対数を読み取り、それを足し引きしているのです。加減算する数が2つだから彼は筆算でしているのです。3つ以上の加減算になればソロバンを使うのでしょうけど」

| |

「ええっ、するとこの職工は対数も知っているのか?」

| |

「もちろんです。この数表には三角関数と7桁対数が収録されています」

| |

「ちょっと宇佐美さん、通訳してくれないか。 君は三角関数をどこでならったんだ?」 | |

宇佐美は職工に声をかけた。返事を聞いてアンダーソン技師に伝える。 | |

「尋常小学校でならった。あのときは意味がよく分からなかったが、工場では毎日使うので理解した」

| |

「対数計算はどこでならったんだ?」

| |

「この工場に入って習った。掛け算が足し算で割り算が引き算でできるので楽だ」 電卓が普及する1975年頃まで、技術計算で桁数が計算尺で足りないときは、私は対数表を使ってソロバンで計算していた。 | |

「おい、宇佐美さん、あんたの会社でも職工は対数とか三角関数を知っているのか?」

| |

「試作する部門では知っていると思いますよ。でも日常使わない人たちは学校で習っても忘れちゃうでしょうね」

| |

「宇佐美さん、この職場の皆が対数や三角関数を知っているわけではないのだろうね」

| |

宇佐美はそこにいた6人の職工に聞いて答える。 | |

「この試作部門にいる人は皆日常使っているそうです。歯車などは自分でサイクロイド曲線のテンプレートを作って仕上げるそうです。実際には何か所かプロットして途中を円弧でつなぐそうですが。それがテクニックだと言ってます」

| |

それを聞いてホワイトは肩をすくめた。 ●

その後、1週間ほど一日に1か所から2か所の工場を視察した。● ● どこに行っても、工場管理、工作機械、刃物、工員の教育など感心することばかりだ。 今日一日は視察団内部の打ち合わせということにしてもらった。 | |

「大地震からの復興が早かったのは、やはり技術レベルが高いことが大きいね」

| |

「実際は逆じゃないですか、復興の際に工作機械や工作方法が一新されたのもあるでしょう」

| |

「でも新しい機械がこのように進んでいたとは、元々技術が進んでいたわけだ。 それに導入された機械でトラブルもなく稼働しているのは標準化と品質保証のおかげだろう」 | |

「品質保証は大地震の後に広まったという話でしたけど」

| |

「いや、大地震の後に広まったのは、品質保証の第三者認証制度ですよ。品質保証という考えはドロシーの工場でも宇佐美さんの工場でも10年も前の欧州大戦のときに始まっていますし、工廠(軍の工場)ではそれ以前から実施されていたようです。 大地震後に一般企業から大量の物資や器具備品を調達するときの品質水準を上げるために認証が制度化されたと理解してます」 | |

「やはり標準化が大きいと思うね」

| |

「標準化と言うのは、ねじの形を同じくするとかですか?」

| |

「いろいろな意味があります。製品だけでなく、作り方もあるし工具や材料や教育方法などもある。 ねじの形を同じくすれば互換性、つまりどのねじでも組み合わさります。しかし工具や工作方法が標準化されれば、人が変わっても工場が変わっても同じ方法で仕事ができるでしょう」 | |

「その教育をする方法も標準化している、テキストに則りステップを踏んで教えていく、たいしたもんだ」

| |

「あれっ、作業方法を標準化するというとテーラーの科学的管理法じゃないか」

| |

「おお、そうだ」

| |

「我が国の科学的管理法と、品質保証は何が違うのでしょう?」

| |

「科学的管理法では作業方法はもちろん、使う工具なども標準化を目指している。というと同じなのかな?」

| |

「品質保証要求事項を眺めると、広い範囲にわたり包括的だ。守備範囲が違うのではないかな」

| |

「なるほど、となると我が国の歩みも間違いではないということですね」

| |

「だがこの国に相当遅れていることも事実だ。それは科学的管理法など管理技術でなくやはり固有技術だろうね」

| |

「ということはどうすればいいんだ?」

| |

「この国に追いつくにはあらゆる面での技術移管が必要でしょう。今までに見たことを参考に独自開発したら現在の扶桑国に追いつくのに20年はかかるんじゃないでしょうか。もっともそのとき扶桑国はもっと先に行っているのでしょう」

| |

「しかし技術移管といってもあれもこれもいうわけにはいかないな。教育から管理方法までとなると価値観から宗教まで波及する」

| |

「文盲を絶滅するために読み書きを教えるというのはいいですが、我が国でソロバンまでは無理じゃないですか」

| |

「まず帰国してから提案する論理というかストーリーを考えましょう。 私たちは品質保証の認証制度の調査のためにきました。品質保証とは包括的なものということがよく分かりました。ですから今私たちが持って帰りたい、国に広めたいということは同じことじゃないかと思いますよ」 | |

「ウィルソン教授、どういうことですか?」

| |

「まだ考えがまとまってはいないんですけどね・・・ 品質保証とは総合的に技術レベルを上げていく手法だと説明するのです。そしてこの国の品質保証規格にそって、それぞれの要求事項をレベルアップしていく項目と考えるのです。 例えば計測器管理なら、校正体系をはっきりさせることが初めにある。そして使い方を定め、使い方を教える。異常のあったときの処置、検査もOK/NGだけでなく、不適合品の管理・識別、修理や手直しの判断基準、検査結果の統計的処理 統計的手法なら、どんな手法があり、どのようなときに何を使えばどんな効果があるかということ そういうことを伝え広めることができると思います」 | |

「それは今回の視察団の目的そのものだから、そういう報告が適切だな。 となると、次は移管したい技術、買いたい特許を決めることだな」 |

1990年頃、私が現場の管理者から品質保証に異動したときのこと、お客様によって品質保証要求事項がまったく違いました。当時はISO9001が一般に広まる前。そんな状況が問題だったからこそ、ISO9000sの目的は品質保証の標準化でした。決して第三者認証が目的ではありません。

当時の客先要求は、システムの要求事項と機器の要求仕様も区別されておらず、一緒くたでした。いえ、お客様が希望することですからそれに文句付けちゃいけません。ともかく要求事項は多種多様で、会社によって項番の分け方も名称もいろいろでした。しかしそのとき私が初めて出会ったのは内部品質監査だけでした。

つまり内部品質監査以外は元々やっていたということです。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

ブロックゲージを発明したカール・ヨハンソンはスウェーデンに生まれて、1901年にブロックゲージの特許を取り、1923年にアメリカに移りその生産に関わった。 72歳になって故郷スウェーデンに帰り亡くなった。 | ||||||||

20世紀初めまで欧州からの移民の多くはアメリカで自作農(農場主)になることを夢見ていた。そのための資金稼ぎと言葉や習慣を覚えるため都会で働いた。 テイラーの科学的管理法はこういう状況において効率向上を図る意図であったと言われる。国情の違うところで科学的管理法がそのまま使えるわけではない。 | ||||||||

注3 | ||||||||

注4 | ||||||||

注5 | 三角関数は私の時代は中学三年で習った。1968年の高石ともやの「受験生ブルース」の歌詞に

高石ともやとは、我々が若いときのアイドル(?)的な人だ。今77歳になるがコンサートをしているらしい。 21世紀の今は高校1年の数学Aで習うそうだ。オイオイゆとりでいいのか! 対数は工業高校1年でならった。工業高校では対数が必須、化学はpH、電気はデシベル、機械は振動や音で使う。今は知らないが50年前の工業高校は対数を自在に使えないと卒業できなかった。 今は電卓があるから対数を使わない(キリッ そうおっしゃるなら、次の問題をお願いします。

上記二つの問いが全く同じってことに気が付いたあなたはエライ |

異世界審査員物語にもどる

うそ800の目次にもどる

うるさいから同時に動かすのは禁止というのはナシ。でも同時に動かしてもそんなに変わらないよ

うるさいから同時に動かすのは禁止というのはナシ。でも同時に動かしてもそんなに変わらないよ