20.02.24

罪刑法定主義とは、法で定めていなければ罪にならないということ。もちろん現代では当たり前のこと。

昔は違っただろう。例えば、縄文時代とか弥生時代なら、悪さして捕まえられ

「村長様、こいつはずるがしこい奴で我が家から備蓄していた栗の実を盗みました」

「なに!それは許せん、見せしめのために打ち首だ!」

なんてことがあったかどうかわかりませんが、法律あるいは御触れなどに定めていなくても権力者の恣意で罪になったりならなかったりということはあったでしょう。

現代でもジャイアンは気分次第で良し悪しが変わります。それでは困ります。

江戸時代、松の廊下で浅野内匠頭が礼式用の小刀で吉良上野介に切りかかったという事件がありました。そして将軍 綱吉が即日切腹を命じたということです。

この事件の原因は吉良さんががめつかったからだという説もあり、単に浅野さんがバカ殿だったからという説もあり、真実はわからない。

でも浅野さんが無抵抗の吉良さんに切りかかったのは事実のようです。

でも浅野さんが無抵抗の吉良さんに切りかかったのは事実のようです。この時代、殿中での刃傷は理由の如何を問わず死罪と決まっていた。当然、浅野さんも知っていた。だから切腹は、そのときの掟からみておかしくない。

ところで殿中で刀を抜いたら死罪というのは何に定まっているのかと調べたが、はっきりした根拠は見つからず、不文律であったと書いてあったのが2件ありました。事実かどうかもわかりませんが、不文律でも法は法。紙に書いたものだけが法だなんて、ISO担当者は寝ぼけてはいけない。

ともかく江戸時代は罪刑法定主義が確立していたようです。

松の廊下だけでなく例えば切捨御免と言われるが、侍なら町人が悪いことをしたら切り殺しても罪にならないことではない。そもそも当時は切捨御免ではなく手討と呼ばれていたとのこと。切捨御免とは「(武士が町人を)斬っても免罪される」という意味ですが、手討ちとは侍が「無礼を討つ」意味だ。手討ちしたなら役所に届け出て正当性を立証しなければならず、そのためには証人が必要です。正当だと説明できなければ単なる殺人ですから、侍は殺人犯として切腹とか斬首の刑になる。正当性が認められても20日以上の謹慎となった。ということで侍が町人を斬るなどほとんどなかった。

江戸時代が圧政だったとか侍は特権階級なんてのは妄想で、テレビの洗脳です。

「武士の家計簿」なんて本では、侍の子供の方が召使いの娘より小遣いも少なくひもじい暮らしだったなんて書いてあります(注1)。召使には世間並みの給料を出さないと辞められてしまいます。収入が少なければ主人側の食べ物や小遣いを節約するしかありません。

町人同士の争いでも暴力や権力で白黒がつくわけでなく、現代と同じく訴訟を起こし裁定してもらいました。

土地の境界争いなどあれば双方が過去の文書など証拠をまとめてお上に訴え出て沙汰を待つわけです。過去のいきさつを調べ、法律や慣習などを基に沙汰がでるまで年単位の時間がかかったそうです(注2)。中には訴えた人の子の代になって判決が出たとか……日本の裁判に時間がかかるのは歴史があるのです。トホホ

遠山の金さんや大岡越前のテレビドラマでは、いつもエンディングが「これにて一件落着」となりますが、あれはお話。現実はそんなに簡単に打ち首とか遠島にできませんでした。江戸時代、江戸の町民の警察 & 検察 & 裁判所は下町奉行所でしたが、そこは下級審つまり地方裁判所でした。下町奉行は死罪どころか遠島以上の重い判決は出せなかった。

遠島は老中の決定、死罪はなんと将軍じきじきの裁決が必要だった。だからお白洲で奉行が「一件落着」できるのは微罪だけだった(注3)。

また証拠だけでは有罪にできず、自白が絶対必要だったとのこと。証拠がそろっても「あっしがやりました」と言わなければ有罪にできず、だからこそ逆に拷問が必要だったという。

書いているうちにどんどんずれてきた。

とにかく近代以降は罪刑法定主義であるということ。法律で定められていないことは、客観的に見ておかしいことでも罪にならない。

オウム真理教がサリンテロをしたとき、サリンは法律で規制されていなかった。だって一般人が毒ガスを製造するって想像もつかなかったわけ。それで殺人や傷害で起訴されたが、サリン製造は罪に問われなかったそうだ。

オウム真理教がサリンテロをしたとき、サリンは法律で規制されていなかった。だって一般人が毒ガスを製造するって想像もつかなかったわけ。それで殺人や傷害で起訴されたが、サリン製造は罪に問われなかったそうだ。今だって新しく合成された薬物には法律で規制されていないものがたくさんあり、脱法ドラッグと呼ばれる。問題が起きると後追いで法で規制されるけど、その時はさらに新しい麻薬が開発されているだろう。

法律の制定や執行が公明正大であるためには、それは仕方ないのだろう。

裁判だけでない。2020年新型コロナウイルスが流行して、中国では都市を閉鎖したり、急遽病院を建てたりした。それができない日本はダメだ、首相が悪いとか言われた。

ちょっと待ってほしい!

都市の閉鎖とか簡単にできない。それを裏付ける法律がないとダメ。中国の報道を見て某ゼネコンのコメントは「短期間で病院を建てることはできるけど、その土地を確保できないだろう」とあった。まさか遠く不便な富士山麓の自衛隊演習場ではしょうがない。病院を建てようにも国が強制的に土地を使用できる法的根拠がない。

東日本大震災のとき放置された自動車が救助活動のじゃまになり、とはいえそれを取り除くことが私有権の侵害で問題となった。それに対応するため2015年に災害対策基本法が改正された。罪刑法定主義というのはなかなか面倒なものである。

罪刑法定主義は裁判だけでなく、世の中全般で当たり前とされている。契約書に書いてあることは履行しなければならないが、書いてないことはすることはない。書いてない事態が起きた時の対応が決まっていないと困るなら、その時の対応を予め契約書に盛り込んでおくことが必要になる。

ISO9001であろうとISO14001であろうと審査は契約で行われる。shallがあれば受査組織は「しなければならない」。他方、審査は「していることを確認すること」だ。ISO審査も罪刑法定主義だから、罪と言っちゃなんだが不適合となるのは、shallと書いてあることを「していないこと」。

ここで受査組織が「していることを説明することでない」ことはわかるよね?

しているかどうかを確認するのは審査員の仕事であり、企業がしていることを立証する義務はない。審査員がしていないと主張したとき、受査側はそれを否定すれば良い。これ、忘れないように!

実はISO審査での罪刑というか要求事項は、ISOMS規格つまりISO9001などの規格要求だけではない。審査のISO規格もあるし認証機関との契約事項もある。

もちろん認証機関や認定機関の規則であるだけでは要求事項とはならない。というのはあくまでも審査契約は認証機関と受査企業の民民の契約であるから、契約書において受査組織が守ることを約束したことだけが要求事項である。

認定機関の規則で、認定審査において認証審査(通常のISO審査)に立ち会うと定めていても、受査組織がそれを了承する契約をしていなければ受け入れる義務はない。

法律は国会で制定されたときでなく、官報に載ったときに国民に周知されたとみなされる。なお、法律が有効になるのは当然施行日から。国民は官報など見なくても、法律を守らなければ処罰される。これは国の法だからしかたがない。

しかしISO審査における要求事項は法律じゃないから、審査契約書に記載されているか契約書で引用しているものが該当する。

ここが法律と民民の契約であるISO要求事項は違う。

|

そういうものの使用法や管理が契約に反していれば当然不適合となり認証は停止とか取り消しになる。

あるいは審査員の立ち入りを断ったりすると、それも契約違反になる。

もちろん審査前の審査員の許諾で拒否することは企業の権利である。あちこちでトラブルを起こしている審査員を拒否できないなんてなったら、それこそ重大問題だものね。

現実はどうかと考えると、どうもISO審査に罪刑法定主義が徹底されているかといえば、大きく違うのが現実ではないだろうか。

罪刑法定主義と対極なこととして、問題は大きく二つある。

- 事前にルールが明示されていない

私の知る限り、ISOMS規格以外に、審査の際にどのような規格基準が適用されるかを明示している審査契約書を私は見たことがない。もっとも私は日本に存在するJAB認定の認証機関38社(その数は過去から増減しているが2020年2月現在)の内8社くらいしか見ていなけど。

例えばあなたがどこかの認証機関のISO認証を依頼しようと見積もりを取ったとき、審査工数が何人日かかりますといわれたとしよう。それが多いのか少ないのかわからないでしょう。少し減らしてくれませんかと発言するのも戸惑う。

でも最近は相見積もりが普通でしょう。そうすると二つ以上の見積書が手に入るわけです。見比べると面白いことに気が付きませんか?

そうです、審査工数が違います。一方が2人で2日でも他方が1人で3日なんてのはザラにあります。4人日と3人日じゃ大違い。もし1人1日10万ならば審査費用は40万と30万、どっちが得かな?

審査工数をどう決めているかも受査企業はわからない。そういう情報はどうすれば得られるのか?

JABMS305(IAF MD 5:2015)という文書で審査工数を決めているが、読んでいくと業種・業態・組織の大きさなどで工数には幅があり、実際には何人日なのかわからない。その結果、認証機関によって審査工数が異なるのだから不思議というか困ってしまう。

おかしなことはもっとある。ロゴマークの管理とか使用方法だって、説明を受けるのは審査が終わり認証してからが普通ですよね。過去私は数十件の認証にかかわりましたが見積もり時とか審査契約時に使用方法(表示できる範囲)の説明を受けたことはありません。

それもおかしいと思いませんか? ロゴマーク使用にそういう制約条件があるなら、審査を申し込まないという選択もあるかもしれないのです。

- 要求事項ではないことで不適合とされること

最近はどうかわからないが、私自身2012年頃私が指導した会社で、環境方針に製品名がない、汚染の予防という言葉がない、枠組みという言葉がない、周知するという言葉がないとして、環境方針だけで4つも不適合をくらったことがある。

もちろん黙っていられない。即その認証機関の取締役に抗議の電話をした。その後送られてきた審査報告書には、なぜかその不適合は消えていた。

その他、環境目的と環境目標にはそれぞれの環境実施計画が必要なんてのもあった。一つの書き物ではダメというが、どのshallに該当するのか今もってわからない。それをCEAR誌で唱えていたT審査員はきっとご存じなのだろう。

会社の規則が分かりにくいから「読みやすい」に反するから不適合だとした審査員もいた。

そういうのは罪刑法定主義ではなく、誤用というか誤った拡大解釈である。いや拡大解釈ではなく妄想解釈というのかもしれん。

- そうそう異議申し立ての方法を審査のオープニングで説明しないことも多い。説明が義務であることさえ理解していないのか!(注4)

ひょっとして己の審査に自信がないから、異議申し立てをさせないために説明しないのかと勘ぐってしまう、ヤレヤレ

罪刑法定主義とは違うが、更に問題が二つある。

- 立証責任が受査組織にあると考えている審査員/認証機関があること

裁判を考えてみよう。裁判とは被告人を裁くことではない。

えっ、裁かれるのは検事なの?

そうではない。裁かれるのは検事の主張である。

裁判官は被告人が悪いことをしたか否かを判定するのでなく、検事が主張することをその証拠と根拠を基に正当か否かを判断する。証拠不十分でも、根拠とした法律が不適当でも無罪である。無罪とは犯罪を犯していないことではなく、有罪にできないこと。

アメリカでは証拠の入手方法が適正でなければ証拠能力がなく、犯行が明らかでも無罪となることもある。

ISO審査だって同じだ。悪魔の証明を求めるのは理不尽である。

あるときのこと、こんな審査(コント?)があった。

「御社で緊急事態が起きたことがありますか?」

「御社で緊急事態が起きたことがありますか?」 「あります。最近では2年前になりますが、納入のトラックが道路工事中の上を走り、燃料タンクのドレイン抜きのボルトを飛ばし、構内に軽油を漏らしました。路面のふき取りと側溝に流入したものの処置をしました」

「あります。最近では2年前になりますが、納入のトラックが道路工事中の上を走り、燃料タンクのドレイン抜きのボルトを飛ばし、構内に軽油を漏らしました。路面のふき取りと側溝に流入したものの処置をしました」 「それ以降はどうですか?」

「それ以降はどうですか?」 「ありません」

「ありません」 「じゃあそれ以降なかったという証拠を見せてください」

「じゃあそれ以降なかったという証拠を見せてください」 「はっ?」

「はっ?」

上記は事実である。まあ、そんなマンガのようなばかばかしいことが多い。

文書管理がしっかりしていることをこちらが説明するのではなく、審査員が文書管理の瑕疵を見つけるのが正しい監査の作法だ。

計画が順調に進んでいることを受査側が説明して納得するようじゃ困るんだよ。

- ISO審査を裁判と比較して話をしてきたが、裁判とは大きな違いがある。

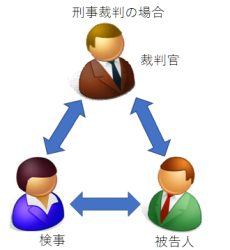

刑事裁判には検察、被告人、裁判官がいる。検察が被告人の犯行を証拠と根拠で主張し、裁判官はそれが適正か否かを判断する。

ISO審査には、審査員と受査側しかいない。裁判になぞらえれば受査側が被告人というのは明白だが、審査員は検察なのかそれとも裁判官なのか?

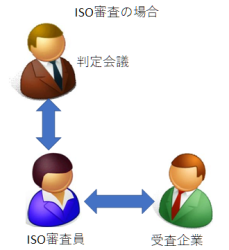

ISO第三者認証制度の仕組みから見れば審査員は検察であることは明白だ。そうすると裁判官に相当するのは認証機関の判定会議もしくは同等のプロセスが当たるのだろうか? しかし判定会議はISO審査員と対立するものではない。被告人である受査企業からみても客観的に見ても、判定会議は裁判官ではなく審査員の上司である。

このように真の裁判官は存在せず、かつ審査の場の一審しかないのが現実だ。審査員は終審の検察兼裁判官となる。警察官が裁判官を兼ねているようで、まるで神、絶対者である。この仕組みがまず問題だろう。

もちろん審査結果に同意できない場合、受査側は認証機関に異議申し立てできるが、それは審査報告と同等ではない。最終決定権は認証機関にある。認証機関の決定に受査側が同意できないときは、認証機関を替えることしかないのが現実だ。

認証機関によって判決(不適合か否か)が異なるというのも驚異ではある。

私の経験では審査のトラブルの多くは、審査側が受査側に適用される基準の説明不足、そして審査員の不理解によって起きるのだが、真の問題は認証機関が是正できないことだ。

審査員の力量、そして認証機関の運用が適正なら、裁判官が存在しない形式でも運用上は問題が起きないような気がする。

というのはISO審査とは一般の裁判よりも要求事項が非常に少なく証拠・根拠も双方が提示するのを厭わない。だから裁判に比べればISO審査など非常に簡単というか単純なのである。

それを思えば現状の制度でも改善できるんじゃないかなと思う。

ともかく現実は、そういった規則、ルールといったものを受査側が知らされていないために、ISO審査で審査側と受査側は対等ではない。それ以前にお互いの情報が等しくなければ契約を結ぶのも不平等ではないか。

審査契約は民民の契約と言いながら、民法第一条2項の信義則に反しているような気がする。

私はここまでにISO17021とかIAFやJABの基準類を上げたが、普通の人はそんなこと知らないだろう。審査契約時に認証機関は企業に対してそういう情報を説明し、同意を得るステップを盛り込まなければならない。

なにに?

もちろんJABの「認定マニュアル JAB200」の「審査実施における共通事項」あたりに「審査契約における実施事項」という項番を設けて、打ち合わせ内容、提示文書などを明示すべきだろう。そして認定審査において、認証機関が遵守しているかどうか、受査企業が説明を受けたかどうかの確認をすべきだ。

罪刑法定主義というタイトルで始まったものの、ISO第三者認証の審査は、罪刑法定主義とは遠いようだ。

私が審査員を敵視しすぎだとか、もう少し友好的に審査に臨むべきだと言われたことはたびたびある。それは認める。

しかし1992年頃から、要求事項にないイチャモンを付けられ不適合を出され、立証責任は企業側にあると悪魔の証明を求められるなど、理不尽な審査を数十回も経験してきた身としてはやはり自分が理論武装し、正当でない発言は叩き折らなければならないという思いがある。

しかし私はいったい何を望んでいるのだろう? このような実態を踏まえれば、触らぬ神に祟りなしと敬い遠ざかり、第三者認証制度がこけるのを遠くから見ていればよかったのかもしれない。

注1 |

参考文献 「武士の家計簿」、磯田道史、新潮社、2003 | |

注2 |

参考文献 「江戸の訴訟」高橋敏、岩波新書、1996 「江戸村方騒動顛末記」高橋敏、ちくま新書、2001 | |

注3 | ||

注4 |

ISO17021-1:2015 8.5.1 認証機関は、次の事項についての情報及び更新した情報を依頼者に提供しなければならない。 f) 苦情および異議申し立ての処理プロセスについての情報 |

外資社員様からお便りを頂きました(2020.02.27)

江戸時代は、判例法主義なのでしょうね。 奉行所与力の主な仕事の一つは、過去の事件記録(捕物帳)と判例を調べて、近いものをみつける事だったようです。 江戸城での刃傷は結構多くて、松の廊下事件以前では2つ。 寛永5年(1628)豊島明重事件 被害者:井上正就(元老中 大名) 加害者:豊島明重(旗本) 結果:被害者死亡、加害者現場自死(記録上は翌日切腹) 処分:加害者切腹、嫡子切腹、家は断絶、但し一族は処分無し 被害者お咎め無し、嫡子へ相続 貞享元年(1684)稲葉正休事件 被害者:堀田正俊(大老) 加害者:稲葉正休(大名) 結果:被害者死亡、加害者死亡(錯乱の為切られる) 処分:稲葉家改易処分、堀田家嫡子へ相続、但し屋敷地や所領は移転 以上からみると、加害者は生きていれば切腹、被害者に問題なければ通常に相続が緩さえています。松の廊下では被害者が死ななかったので、そのままお咎め無しで判例からみれば、浅野切腹、改易と吉良お咎めなしの処分は当然の事だと思います。 以降の事例でも 享保10年(1725)水野忠恒事件 被害者:毛利師就(大名世子) 加害者:水野忠恒(大名) 結果:加害者が発狂で襲い掛かったが、被害者は鞘のまま応戦取り押さえる 処分;水野家改易、当人は他家預け、蟄居中に死亡 毛利師就は正当防衛によりお咎めなし、後に長府藩主相続 両方死なない場合には、加害者の家は改易ですが蟄居で済んでいるので、浅野氏の場合は厳しいかもしれませんが、松の廊下は勅使が来ている時に勅使饗応役が重要行事の前に刃傷していますので、職務にある大名が刃傷に及んだ点で厳しかったとも言えます。もう一点は、当時でも若者が老人に対して一方的に襲い掛かった、にもかかわらず殺傷に失敗したのも武士として覚悟が無いという意見もあったようです。 |

外資社員様 毎度ありがとうございます。 おっしゃるように江戸城での刃傷事件は赤穂浪士事件以外にも多々起きたそうです。ただウェブをあたりましたところ件数はいろいろで、7件というものも8件というものも11件というのもその他もあって、本当はどうなのかわかりません。 それはともかく、 現代日本は大陸法(成文法主義)がメインで英米法(判例主義)も加わり、ときとして超法規的であり、まあいい加減なのでしょう。それも江戸時代からなのかもしれません。 江戸時代は現代同様とかスバラシイという思いは全くありません。ただ一般人がテレビドラマをみて考えていたような無法というか権力者の恣意による立法・行政・司法出なかったのは確かなようです。  しかし一般人がその法規制を知ることができたかというと、御法度を見るのは御法度だったようでもあります。当時の人が生きていく上では詳細なこととか手続きなど知らなくても、罰則だけ知っていれば間に合ったのかもしれません。情報不足はこれだけでもなかったでしょうし、

しかし一般人がその法規制を知ることができたかというと、御法度を見るのは御法度だったようでもあります。当時の人が生きていく上では詳細なこととか手続きなど知らなくても、罰則だけ知っていれば間に合ったのかもしれません。情報不足はこれだけでもなかったでしょうし、20年ほど前、タイでISO14001認証したとき、現地社員が市役所に法律や条例を教えてくれと行くと、お前は何のために調べるのか!と取り調べを受けたなんてことがありました。今は改善されたとは思います。中国では今も環境法規制の詳細を教えてくれないと、現地駐在だった元同僚は嘆いていました。やはり民主的な国家ではないですね。 といいながら、日本も1990年ころまではまったく同じでした。法律や施行令を知るためには市役所とか図書館に行って、持ち込み禁止の部屋で職員監視のもと分厚い加除式の法令集を見せてもらうだけでした。コピーも数ページのみ許可とかありゃ困りました。 当時は計器管理をしていて計量法など参照することが多々あったのです。計量法の本を買ってもその時点で最新というだけで法律なんて毎年変わりますから、加除式のものでないとだめだったのです。日本法令と契約するとまたとんでもないお金がかかりました。行政書士が省令を教えることで飯を食っていた時代です。 1990年代後半に電子政府ができて法令(法律、施行令、省令)も、また地方自治体のウェブでは条例や例規も見られるようになって、なんと素晴らしいと感動しました。 そう思うと、現代も江戸時代も大して変わりませんね。 |

うそ800の目次にもどる