前回は私個人にとって、ISO第三者認証制度がどんな良いことをもたらしてくれたのかを書いた。今回は企業や世の中にどんな良いことをもたらしたのかを考えてみよう。とはいえ、考えた末、良いことがないということもありえる。

しっかりと考察して書いているわけでもなく、それどころか下書きもなく思いつくまま気の向くままなので、漏れがあったりとりとめのないのはお許し願いたい。

まあ、行ってみよう。

- 雇用拡大(直接的)

1990年頃、ISO9000の第三者認証制度が欧州に現れたとき、「ホワイトカラーの失業対策」と言われた。もっとも第三者認証の始まりのイギリスでは審査員の学歴を高卒以上としていたから(それは現在のISO認証の審査員資格にも継承されている)、ホワイトカラーといっても大卒、マスター、ドクターといった高学歴というわけでもなさそうだ。

ともかく始まったときからそんな揶揄されたのは事実だ。イギリスで実際にホワイトカラーの失業対策になったのかどうか、私は知らない。

日本ではホワイトカラーの失業対策になったのかを考えてみよう。

1年は365日、法律で週休二日の現代では年間250日働くのが一般的だ。ISO認証組織といってもその規模は、小は一桁、大は5桁に及ぶ。大雑把にみて認証組織の人数は、200ないし300人というところだろう。審査工数は以前JAB MS302という文書で決めていたが、今はどうなっているのかわからない。とりあえずMS302の2017年版によると、組織の人数が176〜275人では組織の複雑さによって10〜13日と決まっている。

2020年7月17日時点のJAB認定の総組織数は43,000件である。

というと審査工数は(審査工数)×(組織数)だから、審査工数は最大の13日とすると559,000人日となる。一人年間250日勤務として必要審査員数は2,236人となる。審査員が何名いるのかというのは公開されていない。CEARがあったときは主任審査員、審査員、審査員補の登録者数の最新情報を公開していたがJRCAは秘密主義だ。だから過去よりISO9001の審査員登録数は不明で、昨年ISO14001審査員登録がCEARからJRCAに移ってからの登録数も不明となった。

CEARの最終時点(2019.06)では主任と審査員合わせて1,300名だった。ISO9001の登録件数はISO14001の8割増しだから比例計算で2,300名と仮定すると、合わせて3,600名となる。

あれ! ちょっと待ってくれ! 既に前述で示した必要審査員数2,236人を大幅に超えている。もっともおかしくはない。これは審査員を片手間にしている人が相当割合いることを示している。コンサル兼務、一般企業勤め兼務、高齢で時々参加、そういった人たちだ。しかしながら必要数がたった2,236人では、大手企業なら本社の人数よりはるかに少ないだろう。これではどう考えても失業対策にならない。

もちろんドクタークラスでこれだけの雇用が発生するならすごいが、審査員の学歴が高卒以上という基準であり、また実際に審査員の多くは四大卒か高卒であることをみれば、ホワイトカラーの失業対策にならないことは間違いない。ひょっとすると「ホワイトカラーの失業対策」どころか「審査員の失業対策」を考えなければならないのかも?

もちろん特定のホワイトカラーの失業対策ならあり得るかもしれない。特定のというのは、例えば役職定年を迎えた管理職とかアウトオブデートとなった技術者の活用には大いに有効だろう。それにしても2,000人の雇用では……絶対数が少なすぎる。

ちなみに業界系の認証機関は当然 傘下企業からの出向者が多い。実を言えば認定機関も審査員登録機関も、いやいや財団法人系の認証機関も企業からの出向者・転籍者がほとんどである。

更に言えば、種々の財団法人は企業からの出向者が非常に多い。行政機関の下部組織である省○○センターなども同じこと。

受け入れられる人数が少ないにしろ、企業の遊休人材活用の場としては大いに貢献していることは間違いないのだろう。

- 雇用拡大(間接的)

ISO認証することによって、企業は間接的な業務に人もの金といった資源を投入する必要が生じる。ISO認証でまったく負荷が増えないことが理想だが、ゼロにはならない。それどころか稚拙なコンサルの指導を受けた会社は本当の会社の仕組みと審査の際に見せる仕組みのダブルスタンダードになるために悲劇というか喜劇状態になる。

いずれにしても企業は認証のために余分な人を必要とする。悪くすると規格要求にないのにISO規格の教育など余計なことをしたり、方針カードを作ったり、ISO広報などを発行して環境を悪くしたり、必要もないのに法律をめくってまとめ資料を作ったり、無用な仕事をしている人がいる。

多くの場合、エィやで従業員数の1%位かけているのではないだろうか。1%というのは従業員1000人の会社なら10人専従がいるというわけではない。専従は一人かもしれないが、内部監査のする人される人、教育にかかる時間などを合わせると、常に全従業員の1%が"ISOのための仕事"をしているだろう。

ともかくISO認証によって、企業は雇用を拡大し、それによって日本のGNPは大きくなる。素晴らしいことじゃないか!いや、それも悪いことではないのかもしれない。経済評論家の三橋貴明は「犯罪が増えるとGNPが増える」といっている。

つまり、犯罪が増えると警官を増やさなければならない、裁判も増えるから検察官も弁護士も増える、刑務所も作らなければならずゼネコンが儲かり刑務官も増える。それらに働く人たちの賃金や使用する事務機器・消耗品・旅費などすべてが国の生産高に加わる……つまりGNPが増えるのである。

つまり、犯罪が増えると警官を増やさなければならない、裁判も増えるから検察官も弁護士も増える、刑務所も作らなければならずゼネコンが儲かり刑務官も増える。それらに働く人たちの賃金や使用する事務機器・消耗品・旅費などすべてが国の生産高に加わる……つまりGNPが増えるのである。

それは喜ばしいことではない。金も物も、プラスのためになるなら喜ばしいが、マイナスのために使うならうれしくない。これは冗談ではない。日本の殺人事件は2000年以降毎年ほぼ900〜1,000件発生している。但し死亡者は400人弱という

(注1)。

テレビドラマでは毎週殺人事件が起きるが、日本の警察署は1200弱あり、一つの署では毎週どころか年に1回も発生しない。犯罪が少なくてGNPが増えないじゃないか。

だが心配することはない。アメリカでは16,000人、2時間に一人殺されている。エルサルバドルでは4,000人とアメリカの4分の1、しかし人口が千葉県とほぼ同じ640万人だから発生率は世界一。こういう国は犯罪多発がGNP増大に大きく貢献しているのは間違いない。

もっともGNPはそれを支える国力がなければ増えるわけがない。お金がなければ、治安維持の放棄、裁判の簡素化、処罰の簡易化などで対処していれば、それほどGNPは増えていないかもしれない。要するに単純に犯罪が多いからGNPが増えるのではなく、犯罪に対抗するために社会サービスを増やすからGNPが増加するのだ。まあ窓際族で新聞を読んだり社史の編纂をしているより、過去の経験を生かしてISO審査に励めば移動の電車や飛行機の利用で日本のGNPに貢献しているのはもちろんだが、真に日本の成長に貢献するだろう。ましてや早期退職してなにもしないよりも社会への貢献は大きい。

ただし、但し書きがつく。

審査員のお仕事よりも、より国家・社会・会社に貢献するお仕事があるならば、そのお仕事をするほうが一層社会貢献でありGNPに寄与することは間違いない。 私の場合、定年後フィットネスクラブで遊び惚けているのは事実。

私の場合、定年後フィットネスクラブで遊び惚けているのは事実。

国家全体で考えるメリット・デメリットと、個人で考えるメリット・デメリットは異なるのだ。合成の誤謬というやつだ。

- 出版への貢献

書籍、雑誌の発行部数の減少が嘆かれている(注2)。私自身のことを言えば、現役時代は、毎月15,000円は書店に払っていた。環境関連の書籍や雑誌を2冊も買うと6,000円はいくし、新しい技術の解説本などを買っていた。ISO規格改定なんてなると対訳本と解説本を数冊買うと1万を超える。引退後はISOMS規格が改定になっても対訳本を買うこともないし、ましてやISO17021とかISO19011など周辺の規格改定なんて気にもしない。

それに小遣いも減ったから基本的に本を買わない。読みたい本があれば、まずは図書館、なければ図書館に購入依頼をし、購入依頼が拒否されたらアマゾンの中古本、それでもなければ近隣の大学の図書館、そこにもなければ読まないというフローになる。おっと、話が進まない。

ISO本は3,000部売れたらベストセラーだという。書店に行ってISO本コーナー(これも最近はめっきり減った)をみると5年前、10年前の本が並んでいる。売れないんだね。

おっと、10年前の本でも第二刷、第三刷となっていれば売れているわけだが、ISO本で第二刷など見たことがない。(注:対訳本は相当重版を重ねているものはある)

売れないせいかISOの本は値付けが高い。特に日本規格協会の本は暴利、アコギを地でいくようで目玉が飛び出るよ。おっと、1冊3,000円として3,000部で900万、年に10種(注3)発行されたとして1億……いくら日本の書籍市場がシュリンクしているといえ年8,000億円はある、こりゃ貢献しているとは言えないね!

- ISO周辺ビジネスの創出

- ISOコンサル

1995年頃のこと、ある日部長に呼ばれた。部長席ではなく外部の客用の応接室だった。なんだろうと行ってみると、部長と年配の見知らぬ方がいた。

部長が言うには、その方は県内の中堅企業の部長で、独力でISO9001を認証したという。それで当時の勤務先にISOコンサルの売り込みに来たのだという。

もちろん勤め先ではそのとき既にISO9001を複数回認証していた。部長も当然知っていたが、ISO関連の情報が少ないから私を呼んで話を聞けというわけだ。

当社は既に認証していますと断った上で、30分ほどお話を聞いた。その方はその後、県内で何社かコンサルをしたと聞いた。その後はどうなったのか?

ともかくそれがISOコンサルなる人種との初めての出会いであった。その後、ISOコンサルなる人種は増えるばかり。

1997年にISO14001を認証しようとしたとき、上長がどういうわけかISOコンサルを頼み、その結果、ISOコンサルなるものがいかに能力がなくてもやっていけるという事実に驚いた。もちろん我々は得るものがなかったわけだ。

数年して品質保証の同僚だった方が退職してISOコンサルを始めた。あの程度の力量でコンサルをしていくという決断に驚いた。

2000年前後に建設業にISO認証ブームが起きた頃が、ISOコンサルの黄金時代だっただろう。となると今は暗黒時代になるのだろうか? いやいやまだ黄昏だろう。

- 審査員派遣業

私はISO担当だったといっても、ISOのお仕事は全体の1割もなかった。私は計測器管理の責任者だったし、危険物の保安監督者であり、作業環境測定なんてこともしていた。それだけでなく非常警報が鳴るとヘルメットをかぶって、かけやとかつるはしなどを担いで他の部員と一緒に駆け付けるのも仕事だった。おっと私は能無しだからかけやを担いで走った。電気やガスの担当者たちは、それなりの用具を持って走った。またまた話がそれた。

1990年代半ば、計測器の校正の一部を専門業者に委託していて、そこから聞いた話だがその校正業者は社員に審査員資格をとらせて認証機関に派遣しているという。ゆくゆく柱の一つにしたいと語っていた。

ISO認証ビジネスは、審査員派遣業というビジネスも起こしたのである。前述したように、主任審査員と審査員登録数は、必要な審査員の人数の5割も多くいるが、こういった派遣業の人たちが負荷のバッファになっているのだろう。

あの会社が今もあるかどうか知らないが、審査員稼業も先細りしている今、大変だろうなと同情する。 - ISO認証維持業務

2006年頃だと思う。その時勤めていた会社にISO維持管理サービスの売り込みが来た。当時の職場のトップは本部長、次がマネジャーという職階で私は一番下の平。本部長なんてとても偉い人だし、マネジャーにしてもアポイントなしの訪問など会うことはない。一番暇そうな私に、話を聞いておいてということになる。

ご挨拶してお話を伺うと、「ISO認証しても維持が困難でしょう。そういう仕事を一括して請け負います。ぜひとも……」ということだった。

当時の私はそういうお仕事の存在を知らず大いに驚いた。そしてそんな仕事が成り立つはずがないと思った。だってマニュアルだって会社規則だって、その会社特有のものであり、監査だって会社が異なれば監査員の持つべき知識も異なるのは必然。できるはずがないというのが第一に私の頭に浮かんだことだ。

話を聞くと、法律の調査とかアップデートにしても一般的なことだけ、内部監査もテンプレ、報告書類は日付と出席者名を…(以下略)、なるほど認証を維持するだけならそんなことでいいんだと感心したのがその二。

その後、そういうISO認証維持の仕事を下請けするという会社が雨後の筍のように現れた。初めは既存のISOコンサルが業務拡大するという形だったが、その後、初めからISO維持サービスを目的とする会社も現れてきた。

私の知り合いが引退後、個人でISOコンサルを始めた。彼は先輩がコンサルを引退するとき何件かの認証維持契約を引き継いだという。小泉首相が「人生いろいろ、会社もいろいろ」と語った2004年頃である。

ところで勤め先を訪ねてきた会社は今もあるのかなとググったら、10年前と同じビルで事業を継続していた。それを知って、少しホッとした。 - 簡易EMS認証ビジネス

簡易EMSをご存じだろうか?

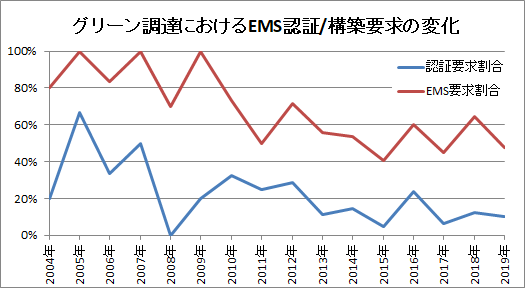

2004年頃、グリーン調達が話題になるようになり、環境マネジメントシステムが必要だとか、ISO認証が必要だとか言われるようになり、取引先から「御社の環境管理状況調査」なんて題した調査が来るようになった。

今はISO認証費用もだいぶこなれてきたが、2005年頃まではISO認証費用は結構お高かった。それで中小企業には敷居が高かった。とはいえ客先から認証が必要だと言われると対応しなくちゃならない。

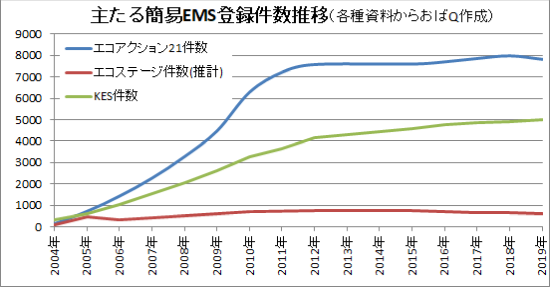

それで自治体やNPOなどが、ISO14001の簡易版・廉価版として要求事項を緩和したり、実施方法を具体的にしてコンサル不要とした仕組みの認証を始めた。それが簡易EMSである。最初有名になったのは京都発の京都ISO、略してKISOと名乗ったが、ISOの呼称がいけないとかで、その後KESとなった。また環境省と自治体が推奨したのがエコアクション21で、某企業が純粋に認証ビジネスとして始めたのがエコステージだ。

その後、自治体や経済団体、果ては都の区が定めた簡易EMSまで現れて百花繚乱。とはいえ残念ながら2010年頃にはいずれも認証件数は飽和してしまった。その要因は多々ある。まずISO14001そのものが2009年をピークに減少している。

簡易EMSはISO認証あってこそのコバンザメ商法だから、宿主がこけたらコバンザメもこける。

それと出発当時はISO審査費用より大幅に安かったが、ISO認証が値崩れして今は大きくは違わない。一方、簡易EMSは審査員や認証機関がボランティア活動に依存しているし、いくらなんでも旅費や事務処理費用までタダってわけにはいかないから値引きしようがない。

同じ理由で、ISO14001の簡易版ISO14005で認証するビジネスを始めた認証機関も二つほどあったが、ISO14001よりも価格的に差をつけることができず、またISO14001が相対的に高くなければISO14005を選ぶ人はいないからとん挫した。

簡易EMSは逆風状況にあるが、まだ件数は維持しているのだから本家本元よりは状況は良い。しかしそれは関係者の犠牲的活動忍耐によっていると聞く。

ISO認証周辺ビジネスは結局 ISO認証があってこそだ。コバンザメ商法、サードパーティー商法、互換ビジネスはすべてオリジナルがあってこそ。オリジナルこけたら互換品もこけるしかない。

簡易EMS認証にとってISO認証は敵でなく、友なのだ。いや主 なのである。

- ISOコンサル

- 商取引の際の情報になっているか?

これこそがISO認証の本質的価値、レーゾンデートルである。そもそもISOとはInternational Organization of Standard であり、WTOの基で国際標準を定めることにより国際貿易の障壁の排除を目指すものである。

ISO9001の認証をしているなら品質保証は大丈夫だから取引しようかと、判断してもらうためのものである。

ISO9000sが現れたとき、ISO9000sを認証していれば品質監査をしなくなるといわれた。だがそれは大きな勘違いだった。ISOの初版から最新版まで序文には「この規格で規定する品質マネジメントシステム要求事項は、製品及びサービスに関する要求事項を補完するものである」と明記されている。

あとでそれに気が付いた人々は、品質保証協定を結び品質監査を行っている。ISO9001を認証している場合は、ISO規格に含まれている要求事項については品質監査を免除する程度だ。

自動車や通信、宇宙などにおいては、業界毎にISO9001に追加の要求事項を加えたもので認証するようになった。

標準化はできることとできないことがあるということだ。ISO14001についていえばまた違った動きをしている。マネジメントシステムよりも結果が重要ということだ。オリンピック出場選手を選抜するには、才能や努力よりも結果が重要なのはわかる。ISO14001の様々な要求事項をすべて満たし、不具合が起きれば常に是正をしていますという企業よりも、仕組みはどうあれ事故を起こさず違反もしない会社のほうが好ましいことは言うまでもない。

商取引において環境配慮するという「グリーン調達」は2004年頃から始まった。当初はISO14001または簡易EMS認証を求めていたのが、時とともに減少している。

グリーン調達においてISO認証の重要性が落ちているばかりではない。日経環境経営度調査においてもISO認証は調査項目において重要性がどんどんと低下している。

いまやISO認証していようといまいと取引先評価において差がないと言って間違いない。

- 会社改善の糧になったか?

JAB理事長の持論である"会社を良くする効果"は果たしてあったのだろうか?その1 標準化と文書化は同じ意味ではないが、標準化を定着するには文書化は必要だろう。仕事の手順と基準、製品やサービスの基準、実施した結果の記録、そういうものの蓄積によって会社の仕事は一定品質に維持される。

ではISOMS規格以前には文書化はされていなかったのか? 記録は残さなかったのか? 過去の成功と失敗はフィードバックされなかったのか?

そんなことはない。デミング賞受賞企業は当然ながら文書化を図っていたし、それを眺めていた企業sはいつかはヒノキになろう、デミング賞レベルになろうとそれを真似た。

いやもっと古くを訪ねれば、100年も前に導入され、そして1960年代に再度広く展開されたテーラーの科学的管理法においても、もっぱら現場作業ではあったがその展開においての標準化を固定するための文書化は必須であった。つまりISOMS規格が標準化とか文書化を会社に要求したというわけではない。もとよりそれは存在した。ただしである……ISO規格にもあるが「マネジメントシステムのための文書化した情報の程度は、次のような理由によって、それぞれの組織で異なる場合がある(ISO9001:2015 7.5.1b)注記)」にあるように異なるわけであり、その運用過程においてメンバーの力量の変化によっては文書の維持に労を割かなくなるケースも多い。そういう現実にあった会社がISO認証のために文書のアップデートに励んだところもある。

言いたいことは、ISO認証のために会社の仕組みとか文書化が新たに必要になったとは考えられない。その2 ISOMS規格で会社を良くする、良くなると語る人は多いが(ex. 飯塚理事長)、果たしてそれはいかなる指標において、いかほどの改善効果が生じるのであろうか?

ISO認証制度側の人、認証を受ける側の人、多くの人が「会社を良くする」あるいは「会社が良くなる」と語るが、それを具体的に語った人はいない。

品質コスト、生産性、棚残、売上高、利益率、PERなんでも良いが「良くなる」と語るなら、証拠を示してほしい。

私は断言する。過去よりISO認証によって良くなった会社は存在しないと!

ISO雑誌でISO事務局の懇談会のような特集において、種々活動によって改善がされたということを語る人がいる。良くなるのは結構なことであるが、読めばISO認証ではなく、改善活動によるものである。あるいはISO認証によって省エネがなされたという話をする人もいるが、そんなことISO認証する前に従業員が省資源、省エネを提案し実行しなければならないことだ。

仮に……現実には多数あるようだが……「ISOのためだ」と言ってエアコンの温度設定をしているなら、それくらい総務部門が一声かけて実施させなければならないことだ。それもできないような放漫管理の会社なら倒産すべきだ。そもそも省エネはISOと関係がない。ISOに責任転嫁してはいけない。

ともかくこの命題は真ではなく、単なる希望、いや幻想にすぎない。

![]() 本日のまとめである。

本日のまとめである。

ISO認証がもたらした良かったことは……思いつかなかった。

多くの人が語っている、ISOMS規格によって会社が良くなることは実証されていない。

認証制度を構築し運用する過程で雇用の確保とか周辺ビジネスを興隆させるなどの効果はあったにしろ、真の狙いを達成したとは思えない。いや、費用対効果を考えればマイナスしか思い当たらない。

どなたか、認証の良いことがあれば教えてほしい。

前回は6,000字だったので今回はもっと簡潔にと思ったが、書いてから数えるとなんと8,800字もある。マイクもったら放しません、キーボード叩き始めたら止まりませんという悪癖は治らない。

注1 | ||

注2 | ||

注3 |

うそ800の目次にもどる

うそ800始末の目次に戻る