前回は力量を修三しよう(熱く語ろう)としたものの、コミュニケーションだけで終わってしまった。いや、コミュニケーションも語り足りないのだが…

ともかく、今回は力量を考えたい。とはいえ今回も入り口だけで終わる予感がする。まあそのときは「その4(今回)」に続いて「その5」を書く。よく言うでしょう、四の五のって、

審査員/監査員に必要な力量は、ISO19011に定めてある。定めてあるというのも変だ。税金や制限速度と違い、必要な力量を定めたところで、それで間に合うと決まるわけではない。

法律で決められるのは必要条件であって十分条件ではない。十分かどうかは、実際に審査/監査をさせて、審査/監査ができるかどうかがすべてだ。

同じことようにものに、かって内部監査員検定なんてのがあった。あの内部監査員検定合格者が立派な監査ができるかどうかが、資格の価値を示すものだ。

資格があるなら力量があるというなら分かるが、力量がある人が資格を持っているなら資格は信頼できるとなると、主客転倒そのものだね!

おっ、ちょっと待ってくれ、となるとISO認証の価値は、認証企業が認証していない企業に差別化できるかどうかと同じだ。すなわちISO9001認証企業は認証していない企業より顧客満足が高く、ISO14001認証企業は遵法と汚染の予防において差別化できるかどうか、これは果たして……

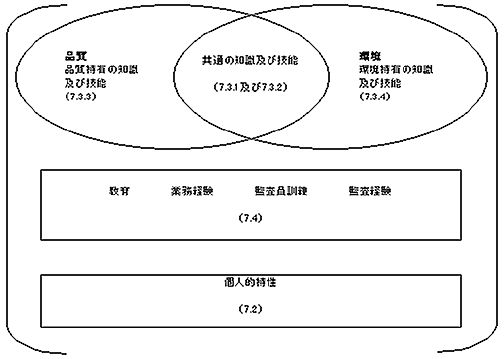

ISO19011の2018年版では力量の概念図がなくなってしまったが、以前は下図が記載してあった。

これを見れば、確かに必要十分な力量を包括的に示していると思える。

まずベースとして個人的特質があり、その上に教育、業務経験、監査経験があり、更に専門分野の知識・技能が重なるということだ。

実を言って2018年版でも、本文では同じことを書いている。旧版の時代はQMSとEMSだけだからこの図が書けたけど、今はMS規格が乱立したからこの図を廃止したのだろうか? ならば、上の「品質」や「環境」の文字を「種々MS規格」とでもすればよいと思うが、何か事情があるのだろう。

審査員/監査員に必要な力量はなにかと理論的に考えていく方法もあるが、現状の問題から不足していることを考えるのもある。ということで私が経験した種々のトラブルを上記分類に合わせてみると……

| 区分 | 具体例 |

| 専門分野の知識 | 審査する規格を知らない 関係法令を知らない その業種の常識を知らない |

| 審査の力量 | 適切な質問ができない(応用がきかない) 項番順、それも規格の文言通りの質問しかできない 審査の生産性が悪い(時間当たり調査量) 証拠と不適合の違いを分からない 会話を通してコミュニケーションをとるのが不得手 相手が理解できなくても専門語を使う。 |

| 個人的特質 | 社会人の常識を知らない 企業の仕組み、約束事を知らない 上から目線の態度 傲慢である・間違えてもそれを認めない(傲慢不遜) 己が全知全能と思っている 思い込みが激しい 人の話を聞かない 相手の事情を理解しようとしない |

穏やかな性格であった、知識が深い、話をよく聞いてくれた、規格を分かりやすく説明してくれた、一を聞いて十を知る人であったという審査員に会ったのは、私の15年間の経験で数回しかない。いかに審査員というのは難しい仕事なのか……なんて思うわけはない。

そうでない審査員が多かったということは、ISO19011を満たしていないわけだ。

ともかく問題は、ISO19011にある三つの観点を満たせば良い審査員足りえるように思える。それはそんなに難しいとは思えない。

だって営業だって、宅配便の配達だって、経理だってその業務における力量として専門分野の知識・技能は必要だし、業界の知識も欲しい、そして大前提として社会人としての常識、コミュニケーション能力、協調性など仕事する上での必要条件は、審査員と変わらない。

特段ISO審査員が難しい仕事であるはずがない。

ではなぜそういった基本的な要件を満たさないのか? 個々にどうあるべきかを考えてみたい。

- 個人的特質

個人的特質といっても原語はPersonal attributes であり、attributeは属性であり生まれつきという意味ではない。また常識的に考えてISO19011が特定の人格や性格を要求しているはずはない。要求していることは、ある状況下において期待する行動/判断をすることだと考える。

規格では「倫理的である、心が広い、外交的である、観察力がある、知覚が鋭い、適応性がある、粘り強い、決断力がある、自立的である、不屈の精神、改善に前向き、文化に対して敏感、協力的である(ISO19011:2018 7.2.2)」なんてとんでもなく高いというか厳しいことを要求しているが、そんな人は聖人君子でもなければいない。だが、審査の場においてだけはそうあるべきだ。家庭や認証機関にいるときは、家族や同僚に大きな態度をとっても良い。だが審査の場は客先だ。そこで「俺を先生と呼べ」というのはないし、腕を組んだりするのはないだろう。気に入らない態度をとられても、部下を叱るような発言はありえない。

営業マンを思い浮かべてほしい。傲慢な相手でもコミュ障の客でも、なんとかビジネスをするための努力をしているのだ。審査員がしなくて良いなんて理由がない。自分が望む答えでなくても反論されても、穏やかに論理的に話を進めなくてはならない。

「審査員さんのおっしゃる要求事項は規格に見当たりませんが?」

「審査員さんのおっしゃる要求事項は規格に見当たりませんが?」 「私が言うのだから間違いない」

「私が言うのだから間違いない」ちょっと、ちょっと! 自分は間違いないって言っちゃいけません!

本当に間違いがなくても、論理的に説明できなくちゃ説得できるはずがありません。

非論理的なことを語るのは上記個人的特性の「倫理的」「心が広い」「外交的」「適応性」「粘り強い」「協力的」に反していますよ!

「私が言うのだから間違いない」という代わりに、規格本を出して「ここにあります」と示さなければ仕事を果たせません。そして規格に書いてないなら「間違いでした」と言うべきでしょう。

「私が言うのだから間違いない」というのは「俺は神様だ、神様の言うことを信じないものは悪魔だ」というのと同じですよね、

それをもって異議申し立てしてもよろしいでしょうか?まとめです。

審査員に聖人君子を求めてはおりません。審査において、ISO19011に書いてある判断と行動を求めるだけです。

これは特段難しいことではありません。ISOとか審査と関係なく、一般論として人は立場、地位に応じた判断と行動を求められます。

お母さんになれば子に対しては母、夫に対しては妻の役割が発生します。配偶者は対等ですから、夫に対しては理不尽なことは反論してもよいですが、子が理不尽なことを言ったなら教え諭さなければならない。それが立場によってなすべき行動が違うということです。

後輩がアホなことを語っても、同僚が聞き流しても罪にならないでしょう。上司であれば会社のルールに反する行為であれば、それを指摘し是正させないと上司の責任になります。管理者とそうでない人では、不正を見逃したときの罪の重さは違います。

社内で客の愚痴をこぼすのはみっともないだけで済みますが、客先では社会常識に反し取引先を失うかもしれない。営業マンが日頃していることが審査員にできないはずがない。審査員が客先つまり審査の場で、常識はずれの行為をすることが許されるわけがない。俺は客(審査先)よりも目上の立場だと考えているなら、それは勘違いではなく間違いです。

もちろんそれは立場だから善悪の判断基準が変わるのではなく、判断するにあたり視点と視野は変わるのだということです。 監査員だって営業マンと同じ。

監査する会社を訪ねるたびに、毎度ありがとうございますと心から挨拶して頭を下げなくちゃなりません。

そして常に「倫理的である、心が広い、外交的である、観察力がある、知覚が鋭い、適応性がある、粘り強い、決断力がある、自立的である、不屈の精神、改善に前向き、文化に対して敏感、協力的である(ISO19011:2018 7.2.2)」とあるよう努めなければならない。

がんばりましょう。

- 審査の力量

個人的特性をしっかり身に付けたあなたは、次に監査の力量も身につけなければならない。

監査の力量というとさまざまなテクニックとお考えだろうけど、小手先のテクニックではなく、監査とは何ぞやということを理解し、その目的のためにどうすべきかを考えることが大事だろう。

さて知るべきことには、まず会社の仕組みと内部監査そのものの理解がある。- 会社の仕組み

内部監査とは経営者が社内の状況を知りたいから指示を出して行われる。もちろん多くの会社はISO規格とかISO認証したからということではなく、経営者自身が自社の運用を知りたいから行うわけだ。知りたいことは、お金の使い方が適正なのか、仕事の仕方は法を守っているのか、事故や違法をしていないか、そういう現実、実態だ。

法を守り会社規則を守るといっても、その対象となるものはものすごく多い。昔はお金の扱いがメインだった。今でもお金の扱いは重要だがそれだけでなく、製品やサービスの品質、環境違反や環境事故を起こさないこと、労働環境や安全衛生、セクハラやパワハラなどの人間環境、その他企業の社会的責任が拡大する一方だ。そして会社は組織であり、組織の常というか属性としてマネジメントシステムを具備している。だからお金の扱いも、品質も環境もセクハラもセキュリティもその他大勢も、すべてそのマネジメントシステムに組み込んでいる。決して品質マネジメントシステムとか環境マネジメントシステムというのがあるわけではない。マネジメントシステムは一つの組織に一つしか存在しない。そしてマネジメントシステムはその会社の手順書に書き示されている。

問題があればシステムに起因するか、あるいはシステムのルールが守られていないかである。ISO規格の要求事項に合わせて会社の手順書を制定すると考えている人がいるが、それは勘違いである。会社のシステムを書き表した手順書に、ISOの要求が元より組み込まれているはずであるが、漏れているならそれを加えるという考えが正しい。

注:ISO関係者は俗に規定と呼んでいるが、一般語としては手順書という。手順書とは法律などで会社がルールを記述した文書を意味する。具体的には社内規則とか規定と称されるのがふつうである。

さてお立合い!

ISO規格しか読んだことのない人は、内部監査員はその監査するISO規格を熟知していなければならないと考えているようだ。そうではない。ISO規格要求は会社規則に内部化されているはずであり、内部監査員は会社規則を熟知していなければならないのだ。

もちろんISO審査員はISO規格に熟知していなければならない。ISO審査では文書や行為や現実がISO規格を満たしているか否かを判定することで済む。

しかし内部監査は、文書や行為や現実が、手順書通りであるか否かを判定することなのである。それじゃ内部監査でISO適合か否かは調べてないじゃないか!という疑問を持つ人は未熟である。そもそもISO審査員はマニュアルが規格要求を満たしているか否か文書審査をしなければならない。今のISO17021では文書審査で適合とならなければ審査に入ってはならないという文が見つからない。そこは私も自信がない。かってのQMSのガイド62とかEMSのガイド66ではそれは明記されていた。

注:ガイド62はISO9001の第三者認証審査を行うためのルールを定めた文書で、ガイド66はISO14001用である。その後ISO17021が制定されてそういった規格が整理されて現在に至る。

ただ、中身は今より詳しく書いてあった。ISO17021は複数のマネジメントシステム規格に対応しようとしたため、環境側面がどうとか細かいことが漏れてしまった。要するに、

審査員は認証を希望する企業のマニュアルを審査し、それが規格適合なら審査を行う。

マニュアルは規格要求をどの手順書がどのように規格を満たしているかを述べている。

内部監査員は手順書通り仕事をしているか点検する。

上記3つの文章を合わせれば、内部監査で問題がなければ、その組織はISO規格を満たしていることは三段論法で証明される。- ○○マニュアルはISOMS規格を満たしている。

- ○○マニュアルは会社のシステムを示した文書体系の一部である。

- ゆえに会社のシステムはISOMS規格を満たしている。

ならば、- 内部監査で会社の運用が会社の文書体系とおりであることを確認した。

- ○○マニュアルの記述は会社で運用されている。

- ISOMS規格要求は会社で運用されている。

これがわからなければ、アホでもなくばかでもない。アホ以下、バカ以下だろう。

★ISOMS規格★ ⊂ ○○マニュアル ⊂ 会社の文書体系

マネジメントシステム

審査員はマニュアルがISO規格

を満たしていることを確認する

内部監査員は会社の現実が規 則通りであることを確認する 注:「⊂」は「真部分集合」と読み、左側は右側に含まれるという数学の記号。

もし内部監査で不適合がなく、審査で不適合が発見されたなら、審査員の文書審査での見逃しか、内部監査での見逃しか、さもなければ審査が不適合であろう。

そういうわけだから、内部監査員はISO規格を理解することは不要である。

ISO規格などを読む暇があれば、自分の会社の社内規則、手順書あるいは規定と称するものをひたすら読み理解することで必要十分である。それは分厚い社内規則のファイルを読むだけでなく、帳票の現物やその流れを見ることであり、開発計画やデザインレビューの記録を眺めることである。

そういうことは内部監査のためだけでなく、実際に仕事をしていくうえでとても役に立つはずだ。

- 内部監査の方法

内部監査の方法というと難しく考えることはない。というのは審査と監査は違いがあるからだ。

審査では大きくいってISO規格の項番順審査とプロセスアプローチがある。内部監査も項番順とプロセスアプローチで質問する方法がありえる。

しかしあるにはあるが、内部監査でそんな方法で行うと、時間ばかり食って質問される人がわけわからなく困り果てることになるだろう。もし項番順に行っても監査が円滑に進むようであれば、その会社はISO規格を一般社員に教育しているわけで、ムダなことをしているということに過ぎない。

前述したように、ISO規格が社内手順書に展開されているならはずだから、社員はISO規格要求を知らずに社内手順書を見てその通り仕事をすればよい。社内に展開するということはそういうことだ。

だから内部監査においてはISO規格と関係なく、社内の手順書通り仕事をしていることを確認すればよい。

言うならば、それは会社規則の項番順監査になるわけだが、それは業務そのものであるから、この場合は項番順監査とプロセスアプローチ監査は同一方法ということになる。

当たり前だが監査報告も、ISO規格通りでしたというのはありえない。社内手順書通り仕事をしていたという報告でなければならない。

おぉ、内部監査とは簡単ではないか!それでISO審査で不適合にならないのかって?

なる理由がありません。

しかしながら私の実体験ですが、ISO審査員はこれを理解できず、何度もこの論理を説明したことがあります。 それでも理解はできなかったようですが、不適合にはできないことは分かったようで、いちゃもんを言われただけで終わりました。

それでも理解はできなかったようですが、不適合にはできないことは分かったようで、いちゃもんを言われただけで終わりました。

なぜいちゃもんを言ったのか? そりゃ自分より頭が良さそうなのが気に食わなかったのでしょう。

しかし来る審査員が変わるたびに説明するのに疲れました。

審査員研修機関も認証機関も、ISO審査は審査を受ける会社がISO規格を知っているかを調べることでなく、ISO規格を満たしているかどうかを調べることだと審査員に教えてほしいものです。

- 会社の仕組み

- 専門分野の知識

前述したように、内部監査員が自分の会社の手順書を知り尽くしていれば、その下位文書(たぶん部門の規則とか作業指示書と呼ばれてる)も知っているはずです。ならばその職場の技術的・専門的なことを知らずとも、その下位文書にある記録とか作業などを実際にしているかどうかチェックすることで、内部監査は必要十分に実施できる。

それは項番順審査のようですが、全然違います。

ISO審査で項番順審査を行うと、それを会社の文書で定める手順に読み替えないと該当することが分からない、回答できないということになります。

しかし会社の文書で定めることは日常仕事をしていることそのものです。内部監査では、会社の手順書(規則や規定)の順に、これがあるか、これをしているかと聞けば即座に内容を理解し回答できるはずです。

まあ、そんなことで内部監査員は専門分野の知識というものを特段要求されない。その代わり、会社の仕組みを知ることが絶対条件である。もちろん会社員なら会社規則を日常めくっているはずだよね。

違うか?これは冗談ではない。自分がしている仕事は誰が決裁するのか、旅費や交際費は金額によって決裁者が違うのか、文具や飲食はどこまで会社が払ってくれるのか、そういうことを知らずに仕事できないでしょう?

そういうものは会社規則で決めているはずです。もちろん細かいことは手順書でなく下位文書になるだろうけど。なお就業、つまり休暇の取得許可や遅刻や早退の取扱などは就業規則に決めてある。会社は採用したら就業規則を教える義務があり、従業員は就業規則を守る義務がある。まさかそれを知らずに働いているわけないよ

ね 💛

![]() 本日の重要なこと

本日の重要なこと

内部監査というと、ISO規格ガー、チェックリストガーとおかしな発想をしてしまう。

考えてごらん、ISO審査って会社の仕組みがISOMS規格に見合っているかどうかを調べること。その会社の仕組みは会社の規則(イクイバレント)に文書化されている。そして認証機関はその会社の仕組みの概要を記述した○○マニュアルを審査してOKになってから審査に来る。

つまり会社の仕組みはISO規格に見合っている。

それなら内部監査では、会社の規則が正しく実行されているかを確認すればいいわけだ。

そのためにはどんな力量が必要なのか?

まず、会社の規則を知っていることがある。でも内部監査をすることになったあなたは最低数年はその会社で働いているでしょう。ならば会社の規則くらい読んでいるはず。

そして監査を行う際に社会人としての話の進め方、敬語の使い方、感情的にならないこと、それくらいはできますよね?

じゃあ心配することなどありません。あなたは立派な内部監査ができます。自信をもって……いやいや、内部監査なんて覚悟して臨むほどのことはありません。お気楽に、

うそ800の目次にもどる