�䂪������ISOMS�K�i�́A�w�ԂƂ������邱�Ƃɂ��āA�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă���̂��H �{���͂���Ȃ��Ƃ��l����B

�Ƃ͂������x�̂��Ƃ����A�������߂ɖڎw�����Ƃ���ɒ��������ƂȂǂȂ��A���̂܂ɂ��v�������Ȃ��Ƃ���ɂ��ǂ蒅�����Ƃ���B�܁A�C�ɂ����s���Ă݂悤�B

���ʃe�L�X�g�ƂȂ������́AEMS�́H�Ƃ��AQMS�ł́H�Ƃ��A���邢�́���MS�́H

|

�����Ƃ��A�Ƃ������Ƃ͖�肪����ΑS�����߂Ƃ������Ƃł�����B���␢�E�̉p�m���W�߂č�������̂Ȃ���ȂǂȂ��B�Ȃ��͂����c�c�Ȃ����낤�c�c�Ȃ���������Ȃ��B

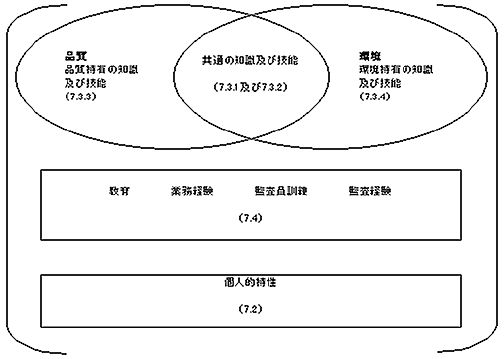

ISOMS�K�i�Łu�w�ԁE������v�Ɋւ��̂́u7.2�͗ʁv���B����𗠑ł��Ƃ������x����̂́u7.3�F���v�����A������͂����������R�Ƃ��Ă��邩��p�X�B

|

ISO14001:2015 7.2�@�͗� �g�D�́A���̎������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�g�D�́A�͗ʂ̏؋��Ƃ��āA�K�ȕ�������������ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

ISOMS�K�i�͗v�������ł��邩��A�q�ׂĂ���͎̂d�l�����Ŏ���������@�����Ȃ��͓̂��R�ł���B

����͂Ƃ�������L������ƒE�͂��邵���Ȃ��B�����āu����ׂ��v�Ȃ�ċ����̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B����ׂ��p�������Ă����̂͗ǂ����A�����֎��铹�͌��������N�_���j�̌���ʂ�悤�Ȃ��́B

�u�K�v�ȗ͗ʂ����肷��v���Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͕�����B�܂��A���ꂭ�炢�͂ł��������B

�����u�m���ɂ���v�ƂȂ�ƁA�ǂ���������̂����������Ȃ��B�u�m���v�ł͂Ȃ��u�T�ˁv�Ȃ�Ȃ�Ƃ��Ȃ肻�������ǁA

ISO14001:2015������A.3�ɂ��Ɓu�m���ɂ���v�Ƃ͓��{��̈�ʓI�ȈӖ��ł͂Ȃ��B�u�w�m���ɂ���iensure�j�x�Ƃ͐ӔC�iresponsibility�j���Ϗ����邱�Ƃ��ł��邪�A�����ӔC�iaccountability�j�ɂ��Ă͈ڏ��ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����v�Ƃ���B���ꂪ�u�m���ɂ���v�̈Ӗ��Ȃ�A�Ή����邱�Ƃ͂ł��������B

����������Ƒ҂��Ă���A�R�����͈ꕔ�R�ꂪ����̂������u�v�����������S�ɖ������Ă��Ȃ�����m���ɂ��Ă��Ȃ��v�ƌ���Ă������H ����͖��������̂��H

���̒���ISO�R���ł́AISO�K�i�ɏ����Ă���ʂ�ł͂Ȃ��̂��H �s�v�c�ł���B

accountability�̒�`��ISO14001�ɂ�ISOQ9000�ɂ��Ȃ��B�������ʂ̎����ɂ���Ӗ��Ŏg���Ă���͂����B

�K�i�ł́uresponsibility�v���u�ӔC�v�ƖĂ��邪�A���`�ʂ�u�Ή��ł��邱�Ɓv�ł���u���{�ӔC�v�ł���B���l�Ɂuaccountability�v���u�����ӔC�v�ƖĂ��邪�A��������`�ʂ�u�Ȃɂ����ł��邱�Ɓv�ł���u���ʐӔC�v�ł���B

���҂��������Ƃ��Aresponsibility�Ƃ́u������n���葫�ɂȂ邱�Ɓv�ł���Aaccountability�Ƃ́u�n���������W�߂�v���Ƃł���B

�u�����ӔC�͎��ɂ���v�ƌ����Ȃ���A���ǂ��nj�������������l�̑������Ɓc�c

����͒u���Ƃ��āAISO�K�i�́u����ׂ��v�Ə��������܂������A�R�����u���肵�Ă܂���v�u�m���ł���܂���v�ƌ����ςނ̂�����y���B

�g�D�̂��d���̓��N�_���j�̌���ʂ邲�Ƃ��ł���A�R���̓��N�_�ɏ�邪���Ƃ��Ȃ�ł���܂��傤���H

�Ƃ���ŃC�G�X��������Ƃ�����u�x��ł���҂��_�̍��ɂ͂�����́A�炭�����j�̌���ʂ�����A�����Ƃ₳�����i�}�^�C�ɂ�镟����19��16�߁j�v�͌��炵���B

���X�̃w�u���C��̐����ł́u���N�_�v�ł͂Ȃ��u

���X�̃w�u���C��̐����ł́u���N�_�v�ł͂Ȃ��u

�m���Ƀ��C�I���̗̉ւ�����͂Ƃ������A���ʂ̐l�͐j�̌������N�_���ʂ�Ȃ�Ďv�������Ȃ��ł��傤�B�ł��j�̌��ɍj��ʂ��Ƃ����̂́A�������Ⴄ�����Ŕ�g�Ƃ��Ă��������Ȃ��B

����Ƀ��N�_�͂ǂ��l���Ă��j�̌���ʂ�͕̂s�\�����ǁA���N�_���ׂ��j�Ȃ�\���̓[���ł͂Ȃ��B�C�G�X����������ɂ��Ă��A��Εs�\�Ȃ��Ƃɔ�ׂ���A���~�ł��]�݂����肻���Ȃ��̂��r����ق��������͒ʂ�B

�n�ӍH�v�̓��ӂȓ��{�l�Ȃ�ł���͂��I �Ⴆ�j�p�̑����D���j�����Ƃ�

�����ƍj���ׂ����悤�Ƃ����̂̓_���ł��B�ׂ��j�͍j�łȂ��A

| ||||||||||||||||||||||

�o�_��Ђ�

�Ƃ���ŗ͗ʂƂ͏�Ɉ��ł͂Ȃ��B���z��1000�~�D�����Ă����A���܂ꂽ��g�����肵�Ȃ���A���܂ł�1000�~����͂����B

�����͗ʂ͐l�Ɉˑ�����B����͐l�ɂ���ĈقȂ邾���łȂ��A�����l�ł����Ă��A��Ɉ��̗͗ʂ��ł���킯�ł͂Ȃ��B

���ׂ������ΐQ����ł��܂����A�Ƒ����a�C�ɂȂ�ΐS�z�Œ��ӗ͂͒ቺ����B���q�̎��Ȃ�S�����ɂ��炸�ł���B

�����k�ł͂Ȃ��B����H���̊Ǘ��҂́A��Ǝ҂̊��ω���_���c�����Ă���ƕ������B����Ǘ��҂͂��ꂵ���A�����̐S�z���A���N��ԁA�������Ⴏ��Η���������c�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂͏펯���B

�����ĕ���������💔������A���܂��ċ�s���̂��Ǘ��҂̂��d��

���̂悤�ɗ͗ʂ͎��͊��ɂ���ĕϓ������邵�A���i�ł���炬������B

�Ƃ�����ISO�K�i�v���̗͗ʂ��m���ɂ���Ƃ́A�ǂ��Ƃ炦����ǂ��̂��H

���������o�[�ɂ͈�背�x���܂ŋ���P�������Ă����A�����Ƃ����Ƃ��͒��q�̗ǂ��̂��[�Ă�Ƃ������ƂȂ̂��낤���H

�����ƒ��q���ǂ��҂Ƃ����Ă�

�����ƒ��q���ǂ��҂Ƃ����Ă�

���≼��̘b�ł͂Ȃ��B���E�ɒ��킵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��A���Ȍ��t�Ō����Έꂩ�����ƂȂ����͏퓅��i���B

�싅�Ń����[�t��s���`�q�b�^�[�ɒN���o�����Ƃ����Ƃ��A��F�����Č��߂�̂͂��������Ȃ��B

�����Ƃ������ISOMS�K�i�Ř_���Ă���W�����ł���d���E���x���łȂ��V�˃��x���̘b��������Ȃ��B

�����ЂƂA�d��ȋ^�`�����A�͗ʂƂ����̂͋���ŕt���ł���̂��낤���H

ISO19011�F2019�ł͗͗ʂ́A�@�l�̍s���A�A�}�l�W�����g�V�X�e���č����̋��ʓI�Ȓm���y�ыZ�\�A�B����y�ыƎ�ɌŗL�̊č����̗͗ʂ���Ȃ�ƋL�q���Ă���B

�ŐV�łł͂Ȃ��Ȃ������A�ߋ��̔łɂ͉��L�̐}���Y�t����Ă����B

ISO19011:2002�����p

�l�I�����Ƃ������̂́A�����ʂ葮�l�I�����狳��ŕt���ł��Ȃ��Ǝv����̂������������낤�BLMJ������Ă������A2���̐l�͐R�����ɕs�K�炵���B

�l�I�����Ƃ������̂́A�����ʂ葮�l�I�����狳��ŕt���ł��Ȃ��Ǝv����̂������������낤�BLMJ������Ă������A2���̐l�͐R�����ɕs�K�炵���B

�����Ƃ�����͐R�����Ɍ��炸�A�ǂ�Ȏd���ł��������낤�B�����Ɍ����Ȃ��l���A�Ō�t�Ɍ����Ȃ��l�����ꂼ��2���͂��邾�낤�B�ƂȂ��LMJ�̌��t�������ł͂Ȃ������悤���B

�Ƃ��낢��l����ƁA�K�i�Ɂu����ׂ��ishall�j�v�Ƃ��邲����͐^���Ȃ̂��낤���H

ISOMS�K�i�͎d�l���ł�����@���q�ׂȂ��ƑO�q�����B�����A�d�l���ŏq�ׂĂ��邱�Ƃ������\���ǂ����肩�ł͂Ȃ��B

����A�����\�ȑO�ɁA�u����ׂ��v�ƋL�q���Ă��邱�Ƃ��^���ł��邩�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

ISOMS�K�i���q�ׂĂ��邱�Ƃ����_�I�ɐ^�łȂ��A���v�I�ɗL�ӂł���Ƃ����Ȃ�A���̐M���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�����Ċm���ł���킳�����Ȃ�A��Ɍv����莞�ɔ�p�Ό��ʂō̔ۂ����f�����B

�l���E���Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ�ƂȂ������ł���B�����X�s�[�h�ᔽ�͏��ɂ����ċ��e��������낤�B�����ɋ}�a�l���^�ԂƂ��ȂNjً}���͔F�߂���B

���܂��Ԃ��瓦���邽�߂ɃX�s�[�h�ᔽ�����Ƃ��ɖ��ߔ������o�Ă���B

���F���ۂɂً͋}���̍ۂ́A���l���~�����Ƃ������Ƃ��߂ɂȂ�Ȃ��B

�i�Y�@37��1���j

�u���Ȗ��͑��l�̐����A�g�́A���R���͍��Y�ɑ��錻�݂̊�������邽�߁A��ނ��ɂ����s�ׂ́A����ɂ���Đ������Q�������悤�Ƃ����Q�̒��x���Ȃ������ꍇ�Ɍ���A�����Ȃ��B�v

�E�l�Ƃ����d��Ȃ��Ƃ����A��X�̏����ɂ���Ė��߂���L�߂̊Ԃɕ��z���邱�Ƃ��l����A������ISOMS�K�i�̗v�������ȂǁA��ΓI�ł͂Ȃ����ΓI�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ��ׂ����B

���낢��l����ƁAISOMS�K�i�ŏq�ׂ邱�Ƃ́A�������A�L�����ɑ傫�ȋ^�╄���t���BISOMS�K�i�́A�K�p�����������ƍׂ������邩�A���邢�͗�O�K���lj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ɏv���B

����A���̏����Ă��邱�Ƃ͂��������ł͂Ȃ��ł��B�f���ɍl�����^��ł��B

���̒��Ƀ~�X�������Ƃ̂Ȃ����̂͂Ȃ��B�i���ۏ�i���Ǘ��̍ō���ł���F���֘A�ł��A�A�|��13���A�`�������W���[���A�R�����r�A���̎��̂Ȃǖ����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B

���̒��Ƀ~�X�������Ƃ̂Ȃ����̂͂Ȃ��B�i���ۏ�i���Ǘ��̍ō���ł���F���֘A�ł��A�A�|��13���A�`�������W���[���A�R�����r�A���̎��̂Ȃǖ����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B

ISO�K�i���߂ɂ����Ă��A�^�F��@�ւ�����Ă������Ƃ�����A�F�؋@�ւȂ炱��܂��c�A���ł��L�v�Ȋ����ʂ��E�F�u�T�C�g�ɏ����Ă���Ƃ��낾���Ă���B

�R���ɂ����Ċ�Ƒ����厖�ɂ��Ȃ������ŁA�R�����ɑ���s���s���͗��܂�܂����Ă��邾�낤�B

���̌����͂��낢�날�邪�A�g���l�̗͗ʂɂ����̂͑����B�O�q�������̑�Ȃ�LMJ�́AISO�R�����Ɍ����Ȃ��l��2������ƌ�����B����͐R�����̗͗ʂ̗v�f�Ƃ��Ĉ�ʒm���E���m���̂ق��Ɍl�I����������A����͋���ł͕t���ł��Ȃ�����ł͂Ȃ��̂��H

�����ĐR�������C�ƐR�����o�^�ŁALMJ�̂���2�������W�F�N�g���Ă��邩�Ƃ����A��ɂ��Ă��Ȃ��B���͐R�������C�ōĎ��������l�ɉ�������Ƃ͂��邪�A�Ď����ł����i���Ȃ������l�ɉ�������Ƃ��Ȃ��B�����ĐR�����o�^�@�ւɐ\�����ă_���������l�ɂ���������Ƃ��Ȃ��B

��ƕs�ˎ��ŔF�ؒ�~�Ƃ����ނƂ����̂͂����Ε������A�F�؋@�ււً̈c�\�����ĂƂ����̎��ԂȂLjł̒����B�܂����[���ł͂Ȃ����낤�B���̌o�����炻��������B

�ƂȂ�ƁAISOMS�K�i�Łu���肷��v�u�m���ɂ���v�u�]������v�Ƃ������ƂɈӖ����Ȃ��ł͂Ȃ����B

�]�_�Ƃ̌̎O��v�V���������Ǝv�����u���@�Ɂw�푈���������x�Ƃ���ΐ푈�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�A�w�䕗���������x�ƌ��@�ɏ����Α䕗�����Ȃ��̂��H�v�ƌ�����B

ISO�K�i�ɏ����Ύ����ł���킯�ł͂Ȃ��B�����ČȂ��������ĂȂ����Ƃ𑼐l�ɂ���ƌ��̂͂��������B

�������Ƃ��āA�g�D���v�������Ƃ����B�����邽�߂̃R�X�g���r�������āA�o�ϓI�Ɏ��s�\�ŋZ�p�I�\�Ȃ��̂œK�őÓ��ƒ�߂��Ƃ������Ƃ��ĉ^�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

���͂���AISO14001��1996�N�ŏ����Ȃ̂��B�K���͒T�����߂���̂ł͂Ȃ��A�C�t�����̂Ȃ�Č��t�����邪�AISO14001���ł��ō��̏o���ł���A��O�ҔF�ł͂Ȃ�WMS�K�i�����p���邱�Ƃ�����ׂ��p�������̂��A���̂܂ɂ����ōl�������z��ǂ����߁A�܂������������Ă��Ȃ��悤���B

![]() �@�{���̈ӌ�

�@�{���̈ӌ�

���O�̍��݂͂���قǐ[���̂��H ���Q���̂Ă�A�l�̐U�茩�ĉ䂪�U�蒼���ƌ���ꂻ�����B

�m���ɗ�ԓ��ɃS�~���̂Ă�l������Ύ����͂��Ȃ����Ǝv�����A��ԓ��̃e�������Ď����͂��Ȃ����Ǝv���l�͂��Ȃ����낤�B

�����A�Ӗ��킩��܂����H

����قǂЂǂ��l����ɓ������Ă܂�������c�c

| �����O�̘b | ���̘b���� | �ڎ� |

����800�̖ڎ��ɖ߂�

�w�ԁE������̖ڎ��ɖ߂�

|