*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。

年末のISO審査では、審査を受けるスタンスを変えると言ったことから、磯原は各部門から説明に来てほしい、相談に乗ってほしいなど要請されて、ここ1週間は社内各部門をはしごしている。

今日は磯原ひとりで資材部に来ている。佐久間は内部監査の記録の確認ということで、監査部に行っている。佐久間は磯原と違いISO認証について経験豊富だから、彼に任せておけば大丈夫だろう。

しなければならないことが山積だから、二人してひとつのことに当たる余裕がない。

資材部の相手は、古手の上野と若手の安藤である。

|

|

|

| 上野さん | 安藤さん | 磯原 |

![]() 「今日はいろいろと相談したいのですが、まずは規則のありかたというか新しい要求をどう文書化すべきかということです」

「今日はいろいろと相談したいのですが、まずは規則のありかたというか新しい要求をどう文書化すべきかということです」

![]() 「ええと、どういうことでしょう?」

「ええと、どういうことでしょう?」

![]() 「今の課題はグリーン調達です。グリーン調達そのものはもう10年以上前から行なっています。しかしまだそれを会社規則にしていないのです。規則にするには資材調達の規則の中で、どう位置付けするかは素人考えですが二通りあります。

「今の課題はグリーン調達です。グリーン調達そのものはもう10年以上前から行なっています。しかしまだそれを会社規則にしていないのです。規則にするには資材調達の規則の中で、どう位置付けするかは素人考えですが二通りあります。

ひとつは例えば『グリーン調達規則』というものを新たに作り、そこにすでに以前からしているグリーン調達の目的、手順、判断基準などを文書化するもの。

もうひとつは現在ある資材調達に関する規則、例えば『調達先選定規則』とか『調達先の品質管理規則』などに、それぞれグリーン調達の手順や基準を分散して追加することがあります。

なぜ今になってそんなことをと思われるかもしれません。今までの審査でもグリーン調達の説明をしていましたが、会社規則との関連は表に出てきませんでした。今回から会社規則で説明するというお話でしたので、どうしようかなと…」

![]() 「私が考えている方法は、グリーン調達基準書にある調査項目をすべて『調達先選定規則』の調査項目に追加してしまったらどうでしょう。ただグリーン調達基準書にある調査項目は他社のグリーン調達基準書や世の中の風潮を反映して毎年見直しているのです。規則だって改定はありますが、毎年必ず変わるものを規則に盛り込むのもおかしいと思います」

「私が考えている方法は、グリーン調達基準書にある調査項目をすべて『調達先選定規則』の調査項目に追加してしまったらどうでしょう。ただグリーン調達基準書にある調査項目は他社のグリーン調達基準書や世の中の風潮を反映して毎年見直しているのです。規則だって改定はありますが、毎年必ず変わるものを規則に盛り込むのもおかしいと思います」

![]() 「私はグリーン調達という言葉は一過性だと思います」

「私はグリーン調達という言葉は一過性だと思います」

![]() 「一過性というのは、グリーン調達は間もなく廃れるということですか?」

「一過性というのは、グリーン調達は間もなく廃れるということですか?」

![]() 「そうではありません。グリーン調達という考えは継続するでしょうけど、グリーン調達という言葉は消え去るだろう思います。

「そうではありません。グリーン調達という考えは継続するでしょうけど、グリーン調達という言葉は消え去るだろう思います。

何と言いますか……ご存じのように環境関連の種々の考えとか社会的要求は、1990年頃から急速に大きくなってきました。とはいえそれは全く新しい発想とか要求ではありません。以前より環境に配慮しなければならないことが増えたということでしょう。

何事も始まったときはもてはやされますが、世の中に浸透するとそれは当たり前のことになってしまいます。

遡ると1960年代は公害列島なんて言われ、1970年代は公害をなくすための法規制や設備の改善などが行われました。公害防止管理者という資格もできて、その資格取得がブームになりました。でも20年もすれば必要な人しか受験しません。

20年前は環境に良いとかキャッチフレーズがありましたが、すべての製品がそのレベルになれば訴求力はなくなってしまい、いまどきそんな宣伝を見ることはありません。

1990年ころはオゾンホールができたとフロン対策で専門家がもてはやされました。でも10年もかからずそれは過ぎ去りました。

大学の環境学科は1990年頃からあちこちで設立されましたが、2000年からはどんどん廃止されています。

EUの化学物質対策だってもう終わりでしょう」

![]() 「磯原さんの意見は、過去からある規則にグリーン調達の方法とか基準とかを盛り込めということですね」

「磯原さんの意見は、過去からある規則にグリーン調達の方法とか基準とかを盛り込めということですね」

![]() 「断定ではありませんよ。そうなるのが自然だろうと思います。

「断定ではありませんよ。そうなるのが自然だろうと思います。

あのうですね、ISO14001を考えてみましょう。20世紀にはISOの項番に合わせて規則・手順書を作った人もいたそうです。

はっきり言ってそんなことをした人はバカです。まっとうな考えなら、従来からある会社規則がそれを満たしているか、言い換えれば間に合うかを検討して、間に合うならそのまま、不足なら足りないことを追加するでしょう。

規格の項番と会社規則の番号を合わせるなんて笑いものです。本人は真剣だったのかもしれませんが。

そもそもISO規格は要求事項であり、仕様です。仕様が与えられても物ができません。その仕様をどう実現するかは会社が決めるんです。

ISOMS規格も粗製乱造されて規格の構造がいろいろだとか、同じ要求項目でも内容が異なるなどから、共通テキストと呼ぶものを作り、規格の構造や要求事項の内容を統一するようになりました。

ISOMS規格も粗製乱造されて規格の構造がいろいろだとか、同じ要求項目でも内容が異なるなどから、共通テキストと呼ぶものを作り、規格の構造や要求事項の内容を統一するようになりました。

具体例として2015年改定でISO9001もISO14001も項番が同じに、またその内容も可能な限り共通テキストに合わせました。でもそれは規格を作る人の勝手であり、我々企業はそれに拘ることはありません。会社には会社の都合がありそれが優先するのです」

![]() 「そうしますとグリーン調達を説明する……つまり審査のときは……いくつもの規則を引っ張り出して説明するわけですね?」

「そうしますとグリーン調達を説明する……つまり審査のときは……いくつもの規則を引っ張り出して説明するわけですね?」

![]() 「そうなるとも限りません。

「そうなるとも限りません。

ちょっと話を戻します。皆さんが仕事をするとき、いや皆さんはベテランですから一々規則を読んで仕事はしないでしょう。例えば新人に新しい調達先を選定する方法を教えるなら、上野さんがおっしゃった『調達先選定規則』ですか、その規則だけを読めば調達先の選び方を教えることができるでしょう。会社の規則とはそのように作られているはずです。

安藤さんは審査で説明する場合を心配しているようですが、今年の審査では当社の社員が分かるように質問してほしいと要請しています。ですからもし審査員がグリーン調達と言ったら、それはどんなことか具体的に言い換えてほしいと言ってください。

そうすると部品や資材を購入するときに希少な原材料を使わない部品かどうか考慮することとか説明するでしょう。それを聞いて希少な原材料を使っているか否かを調べることは○○規則のこの項目で定めている、というふうに説明をしてくれれば良いでしょう。

そういう平たい質問であれば、難しく考えることはありません。

先ほど私が言いましたが、グリーン調達という考え方が仕事の中に溶け込んでしまえば、グリーン調達という言葉が使われなくなると思います。そうなったとき『グリーン調達を考慮しているか』という質問は無意味でしょうね」

![]() 「はぁ〜、よく分かりませんが……」

「はぁ〜、よく分かりませんが……」

![]() 「確かに資材調達において、新たに追加になった社会的要求、法規制もありますし顧客から忌避される物質などもありますが、そういうことは特別に規則を作ったことがありませんね。過去からある規則に新たに必要となったことを追加してきた歴史です」

「確かに資材調達において、新たに追加になった社会的要求、法規制もありますし顧客から忌避される物質などもありますが、そういうことは特別に規則を作ったことがありませんね。過去からある規則に新たに必要となったことを追加してきた歴史です」

![]() 「社会の仕組みでも会社のルールでも、今ある現状は思い付きで出来上がったわけでなく、そうなった理由というか必然性があります。だから現状に不具合があればいつかは修正されるでしょうし、直すにも抜本的というよりも加除修正してより良くしていくのではないでしょうか。保守的と思われるかもしれませんが、それが現実です」

「社会の仕組みでも会社のルールでも、今ある現状は思い付きで出来上がったわけでなく、そうなった理由というか必然性があります。だから現状に不具合があればいつかは修正されるでしょうし、直すにも抜本的というよりも加除修正してより良くしていくのではないでしょうか。保守的と思われるかもしれませんが、それが現実です」

![]() 「なるほど、グリーン調達というものは、まったく新しいことではなく、元からある資材の仕事に追加されていくものということですね」

「なるほど、グリーン調達というものは、まったく新しいことではなく、元からある資材の仕事に追加されていくものということですね」

![]() 「そう思います」

「そう思います」

![]() 「そう言えば、昔VAとかいろいろな考えが流行したけど、その考えがダメだったとか止めたとも聞きません。新しい考えが排除されたわけでもなく、従来からの仕事の中に取り込まれてしまったという感じですね」

「そう言えば、昔VAとかいろいろな考えが流行したけど、その考えがダメだったとか止めたとも聞きません。新しい考えが排除されたわけでもなく、従来からの仕事の中に取り込まれてしまったという感じですね」

注:VAとはValue Analysisの略で価値分析と言われた。VE(Value Engineering)と呼ぶ人もいる。1970〜1980年に流行した。

価値とは機能をコストで割ったものと定義して、最大価値すなわち求める機能を最小コストで達することを目指した。

価値(Value)=機能(Function)÷コスト(Cost)

![]() 「資材部のお仕事の本質は変わらず、良い考え方とか手法が現れれば、それを取り込んできたということですか」

「資材部のお仕事の本質は変わらず、良い考え方とか手法が現れれば、それを取り込んできたということですか」

![]() 「皆さんは審査までにグリーン調達を規則に盛り込まないとならないと考えているようですね。一つ提案ですが、グリーン調達というものはまだ確固たる考えが定まっていない。だから現状は世の中の要求などを考慮して、当面措置としてグリーン調達基準書を設けて運用している。今後、グリーン調達の基準が確立した暁に、会社規則に反映するという説明をするのが正解かもしれません」

「皆さんは審査までにグリーン調達を規則に盛り込まないとならないと考えているようですね。一つ提案ですが、グリーン調達というものはまだ確固たる考えが定まっていない。だから現状は世の中の要求などを考慮して、当面措置としてグリーン調達基準書を設けて運用している。今後、グリーン調達の基準が確立した暁に、会社規則に反映するという説明をするのが正解かもしれません」

![]() 「グリーン調達の規則上の扱いは分かりました。いや納得しました。磯原さんのおっしゃったことを内部で検討して方向を決めたいと思います

「グリーン調達の規則上の扱いは分かりました。いや納得しました。磯原さんのおっしゃったことを内部で検討して方向を決めたいと思います

![]() 「グリーン調達はまだ未完成なのです。グリーン調達が流行してから15年は経っていますよね。その間にグリーン調達基準は、どんどんと変化してきました。これからもいろいろ変わるでしょう。だから成長過程のものを規則に織り込んでしまうのも時期尚早かもしれません」

「グリーン調達はまだ未完成なのです。グリーン調達が流行してから15年は経っていますよね。その間にグリーン調達基準は、どんどんと変化してきました。これからもいろいろ変わるでしょう。だから成長過程のものを規則に織り込んでしまうのも時期尚早かもしれません」

![]() 「調査項目というか要求項目が未完成なのですか?」

「調査項目というか要求項目が未完成なのですか?」

![]() 「そう思います。グリーン調達が流行り始めたのは20世紀末でしょう。私が入社したころです。就活でそんなことも一応知っておくべきだと勉強しましたが、当時は意識高い人が考えるような、たいして意味のないことばかりでした」

「そう思います。グリーン調達が流行り始めたのは20世紀末でしょう。私が入社したころです。就活でそんなことも一応知っておくべきだと勉強しましたが、当時は意識高い人が考えるような、たいして意味のないことばかりでした」

![]() 「どういうことでしょう?」

「どういうことでしょう?」

![]() 「2000年以前のグリーン調達基準は何か良さそうなものと思うだけで、まだ具体的なイメージがなかったと思います。例えばISO14001認証をしていれば良いとか、環境方針があれば良いとか、それに意味があるのかと思うような設問が並んでいましたね」

「2000年以前のグリーン調達基準は何か良さそうなものと思うだけで、まだ具体的なイメージがなかったと思います。例えばISO14001認証をしていれば良いとか、環境方針があれば良いとか、それに意味があるのかと思うような設問が並んでいましたね」

![]() 「私はグリーン調達の歴史に興味があります」

「私はグリーン調達の歴史に興味があります」

![]() 「いやいや当時の変遷をみてもしょうがありません。単なる試行錯誤の連続です。様になったのは、2000年にできたグリーン購入法です。それでグリーン調達ガイドラインも作られました。そして2005年頃からでしょうか、グリーン調達がイメージから実質を求める内容に変わってきました。だから実質的にはまだ10年の歴史しかありません」

「いやいや当時の変遷をみてもしょうがありません。単なる試行錯誤の連続です。様になったのは、2000年にできたグリーン購入法です。それでグリーン調達ガイドラインも作られました。そして2005年頃からでしょうか、グリーン調達がイメージから実質を求める内容に変わってきました。だから実質的にはまだ10年の歴史しかありません」

(この物語は今2016年である)

![]() 「グリーン調達ガイドラインが作られてからも変遷があったわけですね」

「グリーン調達ガイドラインが作られてからも変遷があったわけですね」

![]() 「そうです。グリーン調達基準の対象もどんどん変わってきました。一番の変革は欧州のRoHSやREACHです。RoHSは2003年公布、2006年施行、REACHは2008年から順次施行されています。

「そうです。グリーン調達基準の対象もどんどん変わってきました。一番の変革は欧州のRoHSやREACHです。RoHSは2003年公布、2006年施行、REACHは2008年から順次施行されています。

それによりグリーン調達基準書は、それまでのイメージ的な環境配慮ではなく、欧州の化学物質規制を遵守する体制が構築されているか、確実に運用されているか、万が一に備えてトレーサビリティを把握しているか、ということがメインとなりました。

いまどき環境方針が制定されているかなんて設問は見かけません。

我が社のグリーン調達基準書の内容は他社に遅れているように思います。世の中に追いつかねばなりません」

注:RoHS(ロースまたはローズと読む)電子機器に使われる鉛やカドミ規制。

REACH(リーチと読む)雑貨・衣類・自動車など多様な製品に使われている化学物質について使用禁止とか情報開示義務など種々の規制を決めたもの。

![]() 「REACHがイコールグリーン調達なのかといえば違うでしょう?」

「REACHがイコールグリーン調達なのかといえば違うでしょう?」

![]() 「もちろんイコールではありません。化学物質管理はグリーン調達のほんの一部分にすぎません。ただそれまで要求がイメージだけで意味があるのかどうか定かでなかったものに対して、間違いなく意味があるという大きな違いがありました」

「もちろんイコールではありません。化学物質管理はグリーン調達のほんの一部分にすぎません。ただそれまで要求がイメージだけで意味があるのかどうか定かでなかったものに対して、間違いなく意味があるという大きな違いがありました」

![]() 「どこもグリーン調達基準書を公開しているのですか?」

「どこもグリーン調達基準書を公開しているのですか?」

![]() 「9割方はグリーン調達基準書を公開していますね。1割くらいは取引先と取引を検討している会社にだけに渡しているようです。

「9割方はグリーン調達基準書を公開していますね。1割くらいは取引先と取引を検討している会社にだけに渡しているようです。

まあ、公開していないものまで調べる必要はないでしょう。世の中の9割方眺めれば相場は分かります。それで十分です」

![]() 「安藤君、君も他社のグリーン調達基準書をよく把握しておかないといかんね」

「安藤君、君も他社のグリーン調達基準書をよく把握しておかないといかんね」

![]() 「競合大手数社のものは見ていたつもりですが……磯原さんはすごいですね」

「競合大手数社のものは見ていたつもりですが……磯原さんはすごいですね」

![]() 「環境省のグリーン調達ガイドラインも、当初は環境マネジメントシステムを問うという発想でした。現在の各社のグリーン調達基準書は全く様変わりしました」

「環境省のグリーン調達ガイドラインも、当初は環境マネジメントシステムを問うという発想でした。現在の各社のグリーン調達基準書は全く様変わりしました」

![]() 「どんな風にですか?」

「どんな風にですか?」

![]() 「古いグリーン調達基準書では環境マネジメントシステムの要求事項があります。具体的には環境方針を制定して周知せよ、環境側面を把握せよ、マネジメントシステムの体制や責任を決めろ、環境目標を立てて改善を進めよ、マネジメントレビューをせよ……そんなことでした。

「古いグリーン調達基準書では環境マネジメントシステムの要求事項があります。具体的には環境方針を制定して周知せよ、環境側面を把握せよ、マネジメントシステムの体制や責任を決めろ、環境目標を立てて改善を進めよ、マネジメントレビューをせよ……そんなことでした。

ISO14001をなぞっているようです。そうそう以前はISO14001認証していればグリーン調達基準はOKなんていう会社もありました。ISO14001は仕組みであってパフォーマンスを保証しませんから方向が違います。

当社のグリーン調達基準書の9割方はそういう要求が並んでいます」

![]() 「おっしゃる通りです。だいぶ前に作られたのを基にわずかな修正をしているだけです」

「おっしゃる通りです。だいぶ前に作られたのを基にわずかな修正をしているだけです」

![]() 「最近制定された他社のグリーン調達基準書を見ると、ISO14001のような要求はまったくありません」

「最近制定された他社のグリーン調達基準書を見ると、ISO14001のような要求はまったくありません」

![]() 「ないのですか!」

「ないのですか!」

![]() 「最近のグリーン調達基準に記されているのは、実質的にはREACH規制そのままで、購入する部品や資材の含有化学物質の詳細、指定する化学物質の非含有保証、受入検査時に同一性をいかに確認するか、保管や使用の際の識別管理、一貫したトレーサビリティ管理、そういう仕組みができているかの質問がすべてです。

「最近のグリーン調達基準に記されているのは、実質的にはREACH規制そのままで、購入する部品や資材の含有化学物質の詳細、指定する化学物質の非含有保証、受入検査時に同一性をいかに確認するか、保管や使用の際の識別管理、一貫したトレーサビリティ管理、そういう仕組みができているかの質問がすべてです。

もっともISOではない一般論としてのマネジメントシステムの要求はあります」

![]() 「一般論のマネジメントシステムとはどういう……?」

「一般論のマネジメントシステムとはどういう……?」

![]() 「ISO規格のいうマネジメントシステムは漠然としていますが、グリーン調達基準書でいうマネジメントシステムは化学物質マネジメントシステムというべきか、その目的も要求事項も具体的・即物的です。

「ISO規格のいうマネジメントシステムは漠然としていますが、グリーン調達基準書でいうマネジメントシステムは化学物質マネジメントシステムというべきか、その目的も要求事項も具体的・即物的です。

今申し上げた新しく採用する材料の含有化学物質の審査の制度、製造する部品材料の管理体制、不具合発生時の対応など、そういった仕組みが定められていること、しっかりと運用されていることを要求しています。

多くの企業のグリーン調達基準書はISO的なものから、今申したEUの規制対応に移りました」

注:私の調べたところではグリーン調達基準書が意識高い系の要求事項から、EUの化学物質規制対応への変更は2016年頃に完了したといえる。

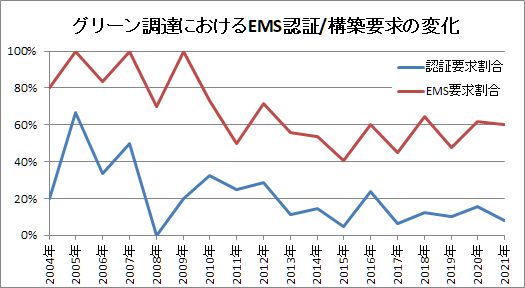

下の図は私が毎年制定あるいは改定されたグリーン調達基準書の中でマネジメントシステムについての要求を調べたものである。

下図をみると21世紀初めは一般的なEMS構築の要請がほぼ100%のグリーン調達基準書であった。だがだんだんとマネジメントシステムについての要求が減り、2015〜2017年にはほぼ10%台に低下し、グリーン調達基準書の要求は化学物質規制対応がメインとなった。それと同時に、それまでグリーン調達基準書は2年ないし3年で改訂されていたが、現在は改定感覚が5年程度に伸びている。これからは国内外の化学物質規制が改正されるまでないかもしれない。

これは一見、対象のレベルが低く範囲が狭くなり退化とみられるかもしれないが、現実を踏まえた実践的なものになったとみるべきだろう。

![]() 「実は相談したいことがもうひとつありまして従来のグリーン調達基準書ではISO14001あるいはエコアクション21またはエコステージなどを認証しているかという設問があり、そういった認証を受けることが望ましいとしています。

「実は相談したいことがもうひとつありまして従来のグリーン調達基準書ではISO14001あるいはエコアクション21またはエコステージなどを認証しているかという設問があり、そういった認証を受けることが望ましいとしています。

今になるとそういう要求が必要か疑問に思いまして」

![]() 「ご存じと思いますが、ISO認証を取引先に要求するのは必要性が明確でなければ、独占禁止法に抵触するというノーアクションレターの回答があったのが2003年だったと思います」

「ご存じと思いますが、ISO認証を取引先に要求するのは必要性が明確でなければ、独占禁止法に抵触するというノーアクションレターの回答があったのが2003年だったと思います」

![]() 「へえ!そういう規制があるのですか? うかつなことは書けませんね。仕事柄、商法とか下請法は勉強しましたが公正取引委員会のノーアクションレターまでは知りませんでした。勉強します」

「へえ!そういう規制があるのですか? うかつなことは書けませんね。仕事柄、商法とか下請法は勉強しましたが公正取引委員会のノーアクションレターまでは知りませんでした。勉強します」

![]() 「認証しろというのはまずいでしょうけど、代替え案、例えば第三者認証だけでなく、当社の設けた条件を満たすならOKというなら問題ないでしょう」

「認証しろというのはまずいでしょうけど、代替え案、例えば第三者認証だけでなく、当社の設けた条件を満たすならOKというなら問題ないでしょう」

![]() 「いずれにしてもグリーン調達基準書で調達先のISO14001認証を求めるのはまずいのですね。10年ほど前はどこもEMS構築必須、できれば認証することという要請が普通だったようです」

「いずれにしてもグリーン調達基準書で調達先のISO14001認証を求めるのはまずいのですね。10年ほど前はどこもEMS構築必須、できれば認証することという要請が普通だったようです」

![]() 「まあグリーン調達基準書に何を書いたら良いのか分からなかったから、思いついたことを書いたのでしょう。しかしEUの化学物質規制のように、足元に火が付けば意味のないことは止めて必須事項に特化します。

「まあグリーン調達基準書に何を書いたら良いのか分からなかったから、思いついたことを書いたのでしょう。しかしEUの化学物質規制のように、足元に火が付けば意味のないことは止めて必須事項に特化します。

それともう一つの事情からISO認証の効果が疑われるようになりましたからね」

![]() 「ISO認証が疑われるとは?」

「ISO認証が疑われるとは?」

![]() 「今から10年ほど前、2006年から2008年頃、ISO認証企業における環境法違反とか事故などが相次ぎまして、認証の効果がないというマスコミ報道がありました」

「今から10年ほど前、2006年から2008年頃、ISO認証企業における環境法違反とか事故などが相次ぎまして、認証の効果がないというマスコミ報道がありました」

![]() 「あった、あった。公害の測定データ改ざんとか大きな問題になりましたね。そればかりでなく食品の賞味期限を貼り替えたとか、バージンパルプを再生紙と偽った問題もありましたね」

「あった、あった。公害の測定データ改ざんとか大きな問題になりましたね。そればかりでなく食品の賞味期限を貼り替えたとか、バージンパルプを再生紙と偽った問題もありましたね」

注:ISO認証企業の不祥事は私の専門だ。修士論文はズバリそれだった。

![]() 「一部の認証企業が問題を起こしても、ISO認証制度が悪いとは思いません。ですが元々ISO認証が環境保全に有効なのかと考えると、その効果は怪しいですね」

「一部の認証企業が問題を起こしても、ISO認証制度が悪いとは思いません。ですが元々ISO認証が環境保全に有効なのかと考えると、その効果は怪しいですね」

![]() 「怪しいとはどういうことですか?」

「怪しいとはどういうことですか?」

![]() 「個人的な見解ですよ……ISO14001の意図は『遵法と汚染の予防』です。ですが規格要求を満たしたところで実際に遵法と汚染の予防になるのかといえば、どうでしょう。

「個人的な見解ですよ……ISO14001の意図は『遵法と汚染の予防』です。ですが規格要求を満たしたところで実際に遵法と汚染の予防になるのかといえば、どうでしょう。

日本には半世紀も前から公害については公害防止組織法があり、省エネについては省エネ法があり、

廃棄物の適正処理のためには廃棄物処理法があります。そういった仕事に従事する人を対象にした様々な資格制度もあります。

廃棄物の適正処理のためには廃棄物処理法があります。そういった仕事に従事する人を対象にした様々な資格制度もあります。

ISOMS規格は、環境法が整備されていない国もあるとか、法的規制から企業の自主的取り組みに移行せねばならないとか言われました。

しかし現実の日本を考えれば、余計なこと……ISO14001のことですよ……をせずに、しっかり法規制を認識し、具体的な規制を守る方がはるかに現実的で有効だったと思います。日本におけるISO14001の流行は環境遵法や事故防止に割くべきお金とパワーを無駄にしてしまった感があります」

注:私の言は顰蹙を買うのは覚悟だ。まあそうしたのはいろいろ事情があっただろう。ISO9001を軽く見た日本はEUへの輸出では出遅れた。その反省でISO14001ではTCへの参加も頑張ったし、その後のMS規格でも羹に懲りて膾を吹くような対応だったように見える。

だが真に環境保護というか「遵法と汚染の予防」につながったのかといえば、そうじゃなかったと言える。それは今の労働安全でもエネルギーマネジメントシステムでも同じく不要としか思えない。

ISO9001は意味があると思うが、1987年版のQA一筋から継続して劣化してきた。生き残るには先祖返りが必要だろう。

![]() 「じゃあ行政もISO認証をせずに、環境法規制をしっかり守れと言えばいいのに」

「じゃあ行政もISO認証をせずに、環境法規制をしっかり守れと言えばいいのに」

![]() 「安藤さんがおっしゃったことは、ISO不祥事が多発したのち、2008年に経済産業省が「マネジメントシステム規格認証制度の信頼性のためのガイドライン」を出して、ISO認証だけでなく、しっかりと遵法と事故防止に努めなければならないと注意を喚起しています」

「安藤さんがおっしゃったことは、ISO不祥事が多発したのち、2008年に経済産業省が「マネジメントシステム規格認証制度の信頼性のためのガイドライン」を出して、ISO認証だけでなく、しっかりと遵法と事故防止に努めなければならないと注意を喚起しています」

![]() 「磯原さんはISO認証しても、あまり効果がないというお考えですか?」

「磯原さんはISO認証しても、あまり効果がないというお考えですか?」

![]() 「まずISO14001は仕組みをしっかり作れば事故を防ぎ・法を守れるという発想です。その考えは間違ってはいないでしょう。でも漢方薬的な間接的な向上策ですよね。確実に法を守るなら環境法に詳しい人がシステム監査ではなく遵法監査をするとか、事故や災害に詳しい人がそういう目で点検したほうが直接的で効果も大きいでしょう。

「まずISO14001は仕組みをしっかり作れば事故を防ぎ・法を守れるという発想です。その考えは間違ってはいないでしょう。でも漢方薬的な間接的な向上策ですよね。確実に法を守るなら環境法に詳しい人がシステム監査ではなく遵法監査をするとか、事故や災害に詳しい人がそういう目で点検したほうが直接的で効果も大きいでしょう。

現実のISO14001の審査が、規格解釈の議論に終始し、お芝居じみた審査をしているようじゃダメですね。

企業側も方針カードを配るとか、審査員以外誰も見ない文書や記録を大量生産するのは、まったく意味がなく環境に悪いだけです。

企業側も方針カードを配るとか、審査員以外誰も見ない文書や記録を大量生産するのは、まったく意味がなく環境に悪いだけです。

山内参与が、ISO審査を型稽古でなく真剣勝負にしなければならないと語ったのは正鵠を得たものです」

![]() 「じゃあ調達先にISO認証を要求するのも無意味ということになりますか?」

「じゃあ調達先にISO認証を要求するのも無意味ということになりますか?」

![]() 「考え方次第ですが、ISO認証していれば最低限のレベルは満たしていると予想はできます。とはいえ認証していてもコンサル任せ、代行業者任せの会社も多いですし、認証していなくてもしっかりした会社もあるわけで、認証の有無はあまり関係ないと思いますね。

「考え方次第ですが、ISO認証していれば最低限のレベルは満たしていると予想はできます。とはいえ認証していてもコンサル任せ、代行業者任せの会社も多いですし、認証していなくてもしっかりした会社もあるわけで、認証の有無はあまり関係ないと思いますね。

ましてや数十人の企業がISO認証する意味はないでしょう。コンサルを儲けさせるだけです。

いや待ってください。資材の方々は調達先がISO認証することによって、当社がいかなる利益を得るとお考えなのでしょうか?」

![]() 「そう言われるとなんでしょうかねえ〜、調達先が法違反をせずに事故を起こさないことにより、当社は安定して調達できるですかね。事故や違反を起こすような遵法精神の低いところ、安全に配慮しない企業を使わないという評価を得ることでしょうか」

「そう言われるとなんでしょうかねえ〜、調達先が法違反をせずに事故を起こさないことにより、当社は安定して調達できるですかね。事故や違反を起こすような遵法精神の低いところ、安全に配慮しない企業を使わないという評価を得ることでしょうか」

![]() 「もちろんISO認証を要求することによって、調達費用は嵩むということを認めなければなりません」

「もちろんISO認証を要求することによって、調達費用は嵩むということを認めなければなりません」

![]() 「うーん、グリーン調達でISO認証とかマネジメントシステムの要求は、イメージ的に過ぎないですかね」

「うーん、グリーン調達でISO認証とかマネジメントシステムの要求は、イメージ的に過ぎないですかね」

![]() 「磯原さんの今の言葉を演繹すれば、当社も認証は必要ないことになりますね」

「磯原さんの今の言葉を演繹すれば、当社も認証は必要ないことになりますね」

![]() 「そう思います。とにかく現状の審査ではダメなんです。本来なら審査する側が自己改革するべきなんですよ。だって審査では審査する側がアタッカー(攻撃側)であり、企業側はデフェンダー(守備側)ですから。だけど過去20年何も変わらない。

「そう思います。とにかく現状の審査ではダメなんです。本来なら審査する側が自己改革するべきなんですよ。だって審査では審査する側がアタッカー(攻撃側)であり、企業側はデフェンダー(守備側)ですから。だけど過去20年何も変わらない。

だからせめて我々だけでも改善を図ろうと考えたわけです。それで今年の審査は無用な文書も記録もない、我々の通常業務を見せて審査してもらうことにしました。この方法がダメと言われたら認証を返上するかもしれません。その方が無駄なことしないだけ環境に良いだろうし、費用削減も含めて会社を良くすることに貢献すると思います」

![]() 「山内さんや磯原さんの大いなる挑戦ですね」

「山内さんや磯原さんの大いなる挑戦ですね」

![]() 「いえいえ、我々審査を受ける側から審査する側への挑戦です」

「いえいえ、我々審査を受ける側から審査する側への挑戦です」

![]() 本日の所信表明

本日の所信表明

|

||

| USOマークだ | ||

まあ、このウェブサイトそのものがISO認証よ甦れ!と叫ぶところですから、目的には一致していることにしましょう。

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

秋池様からお便りを頂きました(2022.10.27)

鬼才、奇才、埼玉県には、騎西なる地もございます。 いつもは、報告しませんが、記載は、報告いたします(笑) 「ISO規格のいうマネジメントシステムは漠然としていますが、グリーン調達基準書でいうマネジメントシステムは化学物質マネジメントシステムというべきか、その目的も要求事項も具体的・即物的です。 今申し上げた新しく【規採】する材料の含有化学物質の審査の制度、製造する部品材料の管理体制、不具合発生時の対応など、そういった仕組みが定められていること、しっかりと運用されていることを要求しています。 |

秋池様 いつもご指導ありがとうございます。 誤字……脱字というべきか……修正しました。 十辺くらい読むのですが、同じ人が読んでも間違いは検出できないようです。薬剤師は監査というらしいですが、調剤した人以外がチェックするそうです。 とはいえたかが個人のウェブサイトですから多少はエラーレートを許容しないと(言い訳 |

うそ800の目次に戻る

ISO 3G目次に戻る

|