本日は家庭の省エネを考えることにする。思いつくことというか考えられる観点がいろいろあるから、今回はその1である。

水とは水力発電、火とは火力発電のことで、主と従はメインとサブの意味。つまり水主火従とは水力発電がメインで足りないところを火力発電が補うという、発電の構成を言った言葉だ。

太平洋戦争が終わって日本復興のために数多くの水力発電が作られて、工場も動き家庭でも電気を使うものが増えた。昭和35年(1960)頃になると水力発電は限界にきて、もう発電所を作るところがなくなった。

電気が足りないから当時はしょっちゅう停電があった。何月何日は午前〇時から午後〇時までなんて事前連絡があることもあったし、突然停電になり夕方に電気が来るなんてこともあった。

電気が足りないから当時はしょっちゅう停電があった。何月何日は午前〇時から午後〇時までなんて事前連絡があることもあったし、突然停電になり夕方に電気が来るなんてこともあった。

とはいえ当時一般家庭で電気を使うものといえば、夜白熱電球をつけるくらいで、主婦が電気を使うなんてことはまずなかった。ミシンは足踏み、冷蔵庫も洗濯機もない。ラジオなんて長屋で持っているのが数軒という塩梅だから、停電になってもパソコンのデータが消えたなんて叫び声も聞こえないし、アイロンは電気でなく木炭、病院でも電気で動く命にかかわる機械もなかった。

更になぜか停電は田舎で多く、都市では少なかった。東日本大震災のときの計画停電も大都会では実施しなかった。差別である。

そんな電力不足解消のために火力発電所がどんどん作られて、

水主火従とか火主水従なんてことは変革期だけの知識だ。火主水従になって半世紀以上経ち当たり前になった今、そんなことを覚える必要がなくなったのだろう。

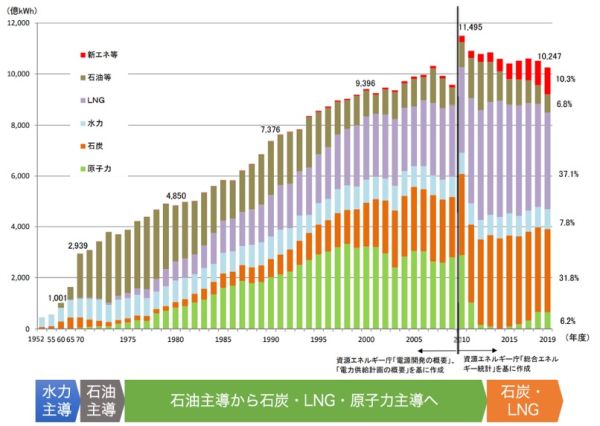

さて、日本の電気はどんな発電所で作られているのか?

注:Sustainable Japanより引用

このグラフを見ると、水主火従から火主水従への移り変わりは1962年頃、私が中学生のときだ。

そして原主火従になるのかと思われたら、2011年 東日本大震災があり火力発電が総電力の76%を占め火力一強になった。もう原発も水力もわずかしかなく、今は石炭火力・ガス火力のトップ争いしかない。

新エネルギーがあるだろうって?

あるにはありますが・・・まあ水力を除けば1割だ。

2020年の実績

| 種類 | 総電力に 占める割合 | 備考 |

| 太陽光 | 8.5% | |

| 風力 | 0.9% | |

| バイオマス発電 | 3.2% | 要するに火力発電だ |

自然エネルギーが12%もあるとうれしいかもしれないが、お天気任せの自然エネルギーは変動が大きく電力会社は大変(涙目)だ。太陽光発電を止めてくれと言った電力会社もある。言わないところでも心の中は同じだろう。

私は電力会社の回し者ではない。正義の味方です。

もちろんグラフを見ればわかるように水力発電が減ってきたわけではない。水力発電電力量は過去50年間900億kWhで推移している

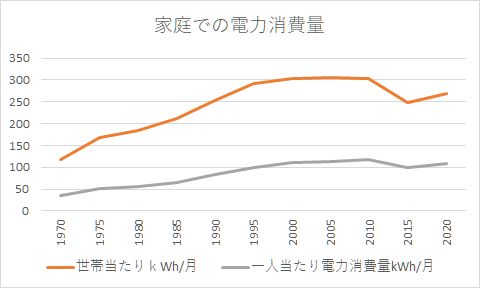

マクロではわかったが、ミクロ、つまり一般家庭での消費電力はどのように変わってきたのだろう?

注:グラフはデータを基に著者作成

一世帯の電力消費量は1990年頃から飽和したように見えるが、実は世帯人数が減少しその分世帯数が増加しており、一人当たり消費電力は現在も微増している。当然、一般家庭での消費電力の総量は継続して増加中である。

2015年に一世帯当たりと一人当たりの消費電力が減少しているのは、2011年の東日本大震災による供給電力の減少と、それに伴う節電意識によるものだろう。地震が2011年で2015年まで消費電力が減っているのは、下の図から暖房が減っているのが分かる。これは日本の平均気温が2010年から急上昇していることがあるのかもしれない。

リーマンショックは2008〜2009年だが2010年は減っていないので、リーマンショックの影響は家庭というか個人生活にはなかったようだ。

グラフからわかるように私が社会人になった1960年代後半、一般家庭の月の電力使用量は100kWhくらいであった。ところが1995年は1970年頃の一世帯の消費電力量を一人が使っているという事実に驚く。もちろん悪いことではない。それだけ家庭電気製品が使われ、豊かで快適な暮らしになったということだ。

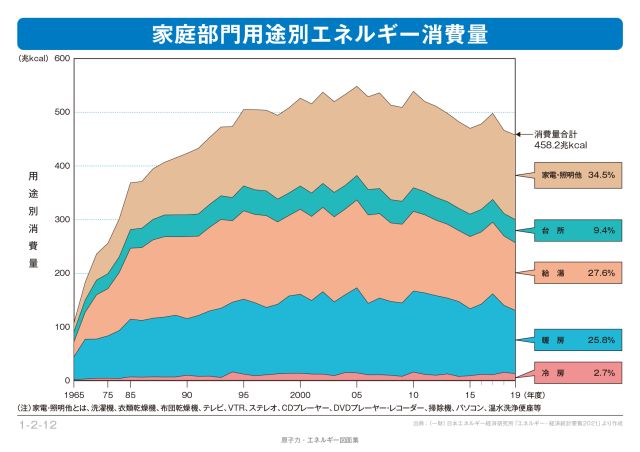

では家庭の中で電気はどのように使われているのか?

注:出典

上のグラフでは2010年以降減少しているが、東日本大震災の影響と思われる。2020年には2000年と同等まで増えており、更に増加するだろう。

|

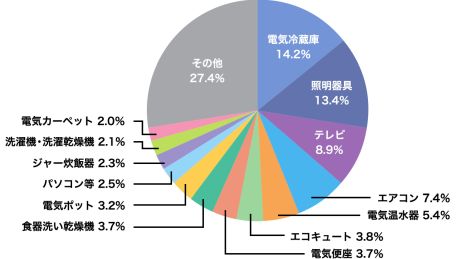

電力を使う家電製品は、冷蔵庫、照明、テレビが御三家のようだ。しかし家庭にはたくさんの家電品があるものだ。

我が家にも多種・多数ある。使っているものもあるし、使わないものもある。果たしてこれらは必要なのだろうか?

保有の有無

◎:建物に作り付け、〇:あり、×:なし

使用の有無

〇:使用している、△:まれに使用する、▲:欲しい、×:使用しない

| 品名 | 備考 | ||

| 冷蔵庫 | 〇 | 〇 | |

| 照明器具 | 〇 | 〇 | 廊下・トイレはLEDに変更済。シーリングライトは壊れ次第交換 |

| エコキュート | ◎ | 〇 | オール電化なので必須 |

| インターホン | ◎ | 〇 | |

| パソコン | 〇 | 〇 | |

| ジャー炊飯器 | 〇 | 〇 | |

| IH調理機 | ◎ | 〇 | オール電化なので必須 |

| 洗濯機 | 〇 | 〇 | |

| 〇 | 〇 | エアコンと併用して省エネ | |

| ヘアードライヤー | 〇 | 〇 | |

| 電子レンジ | 〇 | 〇 | 冷凍食品時代は必需品 |

| オーブントースター | 〇 | 〇 | |

| 充電器 | 〇 | 〇 | スマホ、カメラ、電動歯ブラシなど |

| WIFIルーター | 〇 | 〇 | |

| プリンター | 〇 | 〇 | |

| 台所換気扇 | ◎ | 〇 | |

| 居室換気扇 | ◎ | 〇 | 法規制あり |

| ホットプレート | 〇 | 〇 | 焼肉・焼きそば・餃子 |

| FAX・電話機 | 〇 | 〇 | 高齢者や行政対応で必要 |

| コーヒーメーカー | 〇 | 〇 | コーヒー党の我が家では必需品 |

| こたつ | 〇 | 〇 | 食卓兼用で年中使用 |

| 掃除機 | 〇 | 〇 | |

| 電気便座 | ◎ | 〇 | 便座カバー使うのは非衛生的とのこと |

| テレビ | 〇 | 〇 | 家内だけ観る |

| 食洗器 | ◎ | △ | 食洗器の方が水を使わないとのこと |

| ラジオ | 〇 | △ | 非常時対応 |

| ホットサンドメーカー | 〇 | △ | |

| マッサージ器 | 〇 | △ | 家内は機械より私を使う |

| ディスポーザー | ◎ | △ | 粉砕するよりゴミに出したほうが早い |

| アイロン | 〇 | △ | 今はウォッシュ・アンド・ウエアなのでまず使わない |

| 電気カーペット | 〇 | × | 以前のアパートのとき使用・今のマンションでは使わず |

| 電気ストーブ | 〇 | × | 以前のアパートのとき使用・今のマンションでは使わず |

| ビデオデッキ | 〇 | × | 録画までして観ることはない |

| 電気アンカ | 〇 | × | 以前のアパートのとき使用・今のマンションでは使わず |

| 洗濯乾燥機 | × | ▲ | 梅雨、冬季はほしい |

| 電気ポット | × | × | |

| 温水器 | × | × | |

| オーディオ機器 | × | × | |

| ゲーム機 | × | × | |

| 電子楽器 | × | × | |

| 加湿器 | × | × | |

| 除湿器 | × | × | |

| 電気スタンド | × | × | |

| 空気清浄機 | × | × | |

| 電気毛布 | × | × |

必要か否かを見直せば相当不要なものがあるだろう。使わないものを捨てても電気使用量は変わらないが、スペースが空く。また今後買わなければ節約になる。

だが必要でない、代用できるものをすべて持たないというのもどうだろう?人生は無駄があってよいと思う。無駄が安心感とか所有欲を満たすこともある。エコだ、節約だ、持続可能性だとカリカリになることもない。

私の場合、買う前にいろいろ検討するから(金がないから考える)、買ったものの使わないというものは少ない。買ったものの引っ越した結果、環境条件が変わり使わなくなったというものだけだ。

省エネとなると、まず不要なものをなくすことだが、納戸に収納しているものをなくしても生活空間が広くなるわけでもない。

今使っているものは必要なものばかりだから、捨てるわけにはいかない。

同じ機器でも省エネのものへの更新をするのは寿命が来れば当然だろう。故障してないものを更新することはない。

我が家では今のマンションに住んで12年くらいになるので、引っ越し時に購入したものとマンションに備え付けのものの寿命が一斉にきそうで怖い。具体的にはエコキュート、エアコン2台、IHレンジ、冷蔵庫など台所回り一式がある。

エコキュートなどは入居して10年くらいから、故障とかで更新した人がもう半数くらいになる。我が家では良い製品に当たったのかどうか、故障もなくまだ更新していないが、いずれ今後二三年で間違いなく寿命になる。

まあ、いろいろ考えると、今までの暮らしで特段無駄をしていたわけではないから、省エネになるものなんてまずほとんどない。テレビを見るなといえば家内がウツになってしまうかもしれず、インターネットするなといえば私がウツになるのは間違いない。

人生が楽しむためならば、できる範囲で無駄排除すればよいと考える。

電気の使用も全く同じ。子供の時の家の契約はたった10Aであった。うそじゃない。照明とラジオだけだとそんなものだったのだろう。

当時は6畳二間の間の爛漫(らんま:鴨居の上の部分)に60Wの電球を付けて二間を照らした。今じゃ一つの電球で二つの部屋を照らすなんて発想があり得ないだろう。同様に洗面所と風呂場の間に縦横30センチくらいの四角い窓を開けてそこに40Wくらいの電球をつけて両方を照らした。

当時は6畳二間の間の爛漫(らんま:鴨居の上の部分)に60Wの電球を付けて二間を照らした。今じゃ一つの電球で二つの部屋を照らすなんて発想があり得ないだろう。同様に洗面所と風呂場の間に縦横30センチくらいの四角い窓を開けてそこに40Wくらいの電球をつけて両方を照らした。

今なら貧乏臭いと思うが、当時はそれが当たり前だった。

おっと、学校は教室の真ん中に100Wの電球を一個吊るしていた。雨が降ったり冬季の夕方になると暗くなり電気をつけたが、まずノートも読めず黒板も読めなかった。今じゃ考えられないよね。

電気をつけるにも先生の指示がないとダメ。「先生暗いから電気付けてください」なんて言っても、「まだ大丈夫だ」なんて返された。ひどい話だ。

1960年頃、親父が電気が足りないから15Aにしたいといって、東北電力にお願いに行った。当時、一般家庭は10Aだった。契約アンペアを変えたいといっても、すぐには対応してくれなかった。なんだかんだといって現状維持させようとした。電力会社も余裕がなくてアンペア数をあげさせたくなかったのだろう。

結婚してアパートを借りたとき、契約が20Aだったのですごいと思った。そのおかげで電熱器とドライヤーを同時に使ってもブレーカーが落ちなくなり、生活が楽しくなった。豊かさは贅沢、贅沢は素敵なのだ。もちろん無駄はすべきではないが、けちけちしてもしょうがない。

「酒なくて何の己が桜かな」という。人生は楽しいものでなければならない。単に生物的に生きるだけでは産まれてきた甲斐がない。

「酒なくて何の己が桜かな」という。人生は楽しいものでなければならない。単に生物的に生きるだけでは産まれてきた甲斐がない。

省エネもしかり、楽しくない持続可能性ならいらないね、

![]() 本日の思い出

本日の思い出

私の少年時代は持続可能なんて思いもしなかった。だって昨日の暮らしが明日まで続くなんていやだ! それこそお先真っ暗だ。

冬寒い思いをしたくない、自分の家に水道があったらなあ〜、夏は冷たい水を飲みたい(エアコンなんて望みもしなかった)、砂利道を舗装してほしい、駅まで4キロの道を歩くの辛いからバスがあったらいいなあ〜、魚肉ソーセージを食いたい、自宅に電話があったらなあ〜

世の中みなが、昨日と同じ暮らしが続くことを願ったのでなく、昨日と違う暮らしを願った。坂の上の雲である。

だからカラーテレビ放送(1960)が始まった、トヨタがパブリカ(1961)を出した、黒部ダム(1963)ができた、原子力発電(1963)が始まった。

今日は昨日より良く、明日は今日より良い暮らしこそが夢であり、正義だった。そういう価値観は現在でも途上国では当然だと思う。

持続可能とか地球を守れというのは先進国のエゴであり、エコではない。私はそう考える。

注1 | 注2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注3 |

下記より算出した。 ・電気事業連合会 ・厚生労働省 2019 年 国民生活基礎調査の概況 ・政府統計の総合窓口 平均世帯人員の推移

50年前の一世帯の消費電力と現在の一人の消費電力がほぼ同じである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注5 |

経済産業省 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会(第17回)資料 「トップランナー基準の現状等について」(2011) |

うそ800の目次に戻る

|