家庭での省エネなんて書いてきて、はたと気づいたことがある。そもそも生活レベルの要求水準をはっきりさせておかねば、話が進まないということだ。つまりあなたが人生を送るのにどれくらいの生活レベルを期待するのか、いやどれくらいの生活レベルを必須とするのかをはっきりさせておかなければならない。

もちろん望んでもかなえられるとは限らない。

「ファクトフルネス」という本がある。2019年に発売され売れに売れた本である。

「ファクトフルネス」という本がある。2019年に発売され売れに売れた本である。

自分の金を出すなんて死ぬより嫌いな私は、図書館に予約したが順番待ちが大勢いて私の番がくるのに半年以上かかった。

まあ定年退職者だから待つことは苦にならない。

「ファクトフルネス」の著者ロスリングは生活レベルを4段階に分けて、その発展(向上)について書いている。ロスリングは各レベルに特定の名前を付けていないが、簡単に言えばレベル1は低開発国、レベル2は発展初期、レベル3は発展過程、レベル4は現時点の上位レベルになるのだろうか?

誤解なきよう、石器時代、青銅器時代という分類ではもちろんすべて現代である。ここでは、水道の有無とか炊飯の方法などいくつかの項目で生活水準のレベル分けをしている。

| 項目 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |

| 移動手段 | 歩く | 自転車(1950) | バイク | 自動車(1965) |

| 水 | 手で運ぶ | 自転車で運ぶ | 水道(1958) | お湯が出る(2010) |

| 調理方法 | マキの竃 | プロパン(1960) | 都市ガス(1981) | IHコンロ(2010) |

| 電気 | ない | 照明(1945) | 電気こたつ(1970) | エアコン(1994) |

| 教育 | 毎日は行かない | 義務教育 | 高校(1961) | 大学(1995) |

| 便所 | 屋外 | 穴だけ | 便器あり(1945) | 水洗(1995) |

注:上の表は本の区分を基に私が作り、本に書いてないマス目は私の考えで埋めた。

( )は我が家の到達年である。

私が生まれたのは20世紀のちょうど真ん中1949年で、当時日本は都市部と田舎では違うだろうがレベル2と3が入り混じっていたと思う。項目によってはレベル1もあったろう。

私の少年時代に概ねレベル3になり、レベル4に到達したのは私が50歳を超えた20世紀末か21世紀初頭だ。

私が生まれたとき水道は長屋に1か所だった。水道だから進んでいたわけではない。元々松林だったところに、終戦後に引揚者住宅を建設したのだ。

私が生まれたとき水道は長屋に1か所だった。水道だから進んでいたわけではない。元々松林だったところに、終戦後に引揚者住宅を建設したのだ。

なぜ田畑でなかったかといえば、水の便が悪く井戸を掘っても水がでないからだ。それで町がやむなく水道を引いたというだけだ。

とはいえ各家庭に水道があったのではなく、長屋が数棟あったが、それぞれの棟に1か所蛇口が数個ある水場があり、洗濯はそこでして炊事は各家庭にバケツで水を汲んできた。レベル1といってよいだろう。

小学生のとき各戸に水道が来た。ここでレベル3になった。

私が小学校に入る前は、我が家に家電品などまったくない。家庭にある電気を使う器具は裸電球だけだ。レベル2である。

小学低学年になってもラジオはなく、連続ドラマを聞くのにラジオのあるお宅の前に行き、窓を開けてもらって外で聞いた。当時ラジオのある家は長屋に1・2軒しかなかった。

テレビを買ったのは高校1年の時。こたつを練炭から電気にしたのも冷蔵庫や掃除機を買ったのも私が高校を出て働くようになってから買った。ここでレベル3だろう。

エアコンを買ったのは、はるか後年の1990年代で娘が中学3年の夏休みのときで、そのとき私は40過ぎだった。娘が言うには、エアコンがないと遠くの図書館まで行かないと勉強できない。家にエアコンがあれば長時間勉強できて私立でなく公立校に入れるから、教育費を抑えられると理屈をこねた。当時福島県では公立の進学校が一番レベルが高かった。

だがエアコンを買ってみれば、娘はエアコンをきかせて昼寝ばかりしていた。

娘は1995年に大学に入ってレベル4に達した。娘は私の一族でも家内の一族でも、最初に大学に入った人間だった。

水洗便所になったのも1995年だった。私の住む地域では数年間下水道工事をしていた。

我が家で蛇口をひねるとお湯が出るようになったのは21世紀に入ってだいぶ経った2010年である。たった12年前だ。

日本人の暮らしは私1代でレベル2からレベル4まで向上したと思うと、私はよい時代に産まれた。とはいえそれには70年かかったのだ。江戸時代の4分の1と思うと、それは短くはない。

「ファクトフルネス」の著者ロスリングは1948年生まれで私より1歳上だ。彼も生まれたときは下水も整備されていないとか、炊事もかまどだったと書いている。当時スウェーデンは日本のはるか先を行く先進国だったのに、私の子供時代と似たような生活レベルだったのに驚く。話半分かもしれないが……

さて、そういうことを踏まえて考えてみよう。

今地球温暖化だとか資源枯渇とかグローバルな人間共通の悩み/問題点は山積している。しかしその問題の原因は、人間の活動が大きくなり地球環境に与える影響が無視できなくなったことに尽きる。

ロスリングが示した生活水準のレベルがあがることにより、地球環境への負荷が増えてきた。生活水準があがることは良いことばかりではない。いや他の生物から見れば、人間がレベル1から2,3とどんどん生活水準が上がるにつれて、暮らし難くなってきたというだろう。

具体例をあげると蚊の駆除は蚊にとっては種族存続の危機だろうし、舗装道路は野生動物にとって移動の困難、死亡事故の増大など。ビルの外壁にガラスを多用することは鳥類にとって衝突事故の増大を招いた。

人間が暮らしやすくなっても、野生動物にとって良いことは一つもない。

もちろん人間は人間優先で暮らすことに疑義はない。ただいっときの人間最優先の安楽な生活をしたときに、後代の子孫が困ることになっていけないということで、環境保護を唱えるようになったのが真実だ。そしてその考えもまっとうである。

なにも動物愛護をしろとか、人間は分をわきまえた暮らしをすべきだということではない。

狂っているという意味のルーピーと自称・他称された鳩山由紀夫は、「地球から見れば、人間がいなくなるのが一番優しい」と発言した。

狂っているという意味のルーピーと自称・他称された鳩山由紀夫は、「地球から見れば、人間がいなくなるのが一番優しい」と発言した。

そういう発想は地球から見れば正しいのかもしれないが、人間から見れば誤りである。人間は生物として安楽な生活を希求して良いのである。もちろんそれが実現可能かどうか、永続できるかどうかは人間の努力次第だ。

以上をまとめれば、人間は己の暮らしを良くするべきだ。しかし現代の人のことばかり考えてはならず、将来の人間のことも考えなければならないということになる。

おっと、これはブルントラント報告書の持続可能性と同じことになったぞ(笑)

環境問題とは、人類が使用する資源やエネルギーが増大してきたから問題となったことに疑念はない。もし我々が産業革命以前の暮らしに戻るならば、アッという間に解決することは確実だ。

だが誰もが、産業革命以前の暮らしをしたくはないだろう。だってそれはロスリングのいうレベル1に戻ることになる。

レベル1とはつまり、歩く以外に移動手段はなく、水を飲むにも水道がなく水場まで行くしかなく、かまど薪を燃やして炊事する、電気はなく、教育制度もなく、便所は屋外という暮らしをしたい人がいかほどいるだろうか?

ところが最近はやりのSDGsでは、どうだろう? 快適な暮らしを推進しようということの羅列だ。

| 1 | 貧困をなくそう | |

| 2 | 飢餓をゼロに | |

| 3 | すべての人に健康と福祉を | SDGs  |

| 4 | 質の高い教育をみんなに | |

| 5 | ジェンダー平等を実現しよう | |

| 6 | 安全な水とトイレを世界中に | |

| 7 | エネルギーをみんなにそしてクリーンに | |

| 8 | 働きがいも経済成長も | |

| 9 | 産業と技術革新の基盤を作ろう | |

| 10 | 人や国の不平等をなくそう | |

| 11 | 住み続けられるまちづくりを | |

| 12 | 作る責任使う責任 | |

| 13 | 気候変動に具体的な対策を | |

| 14 | 海の豊かさを守ろう | |

| 15 | 陸の豊かさも守ろう | |

| 16 | 平和と公正をすべての人に | |

| 17 | パートナーシップで目標を達成しよう | 国連開発計画より |

貧困をなくす、飢餓をなくす、教育の普及、水とトイレを安全に、エネルギーをもっと……いやはや、人間は欲深いものだとしか思えない。

地球温暖化を止めろと言いつつ、SDGsなんて唱えるのも矛盾だと思う。

地球温暖化を止め、迫りくる資源枯渇にもかかわらず、SDGsを実現しようという発想が正気とは思えない(笑)。

収入以上の暮らしをしようとすると、その先に待つのは破産しかない。なにごとでもバランスをとらないと永続しないのだ。

まあSDGsを実現し地球温暖化を止め持続可能性を実現するという手品でも難しいとしか思えない。

では産業革命前には戻りたくない。レベル1にはなりたくない。レベル2だった嫌だというのは簡単だが、それは無理そうだ。

昔から、あちら立てればこちらが立たぬということはあるのだ。そういうときは妥協するしかない。ではどのレベルで折り合いがつけられるのだろうか?

宮崎駿のトトロの映画を観て感動し、『あの時代はまだ石油漬けになっていなかった。

あの時代に戻れば石油がなくとも生きていける』と語る人もいる。いや非常に多い。

あの時代に戻れば石油がなくとも生きていける』と語る人もいる。いや非常に多い。

オイオイ、ちょっと待て、

トトロの時代は石油と無縁だったのか? 映画の中では電車が走り電話もある。

電車が走る!?

東北本線が電化されたのは昭和43年(1968)。それまでは当然石炭を燃やす蒸気機関車です。私は高校通学に毎日シュシュポッポッというあの蒸気機関車に乗って通っていたのです。

トンネルになんて入りますと、顔真っ黒です。暖房はありましたが、暑いか寒いかのどちらかしかありません。ましてや冷房なんてあるはずありません。

トトロの映画で電車が走るというのは、相当文明が進んでいるってことだよ。

|  |

日本なら振り分け荷物を肩に、杖をついてお伊勢参りとかのイメージしかありません。

自然の風に吹かれ風景を見ながら歩くのは風流でしょう。でも、あなた何キロ歩けますか? 江戸時代の旅行は朝4時起きして日の出前に歩き出し、毎日30キロくらい歩いたそうですよ。

旅行に行かなくても買い物もお仕事でも遊ぶにも、どこに行くにも歩くしかありません。ある人が江戸時代の人はみな毎日2里(約8キロ)歩いたと書いてました。毎日8キロ歩けば健康になるかもしれませんが、栄養も悪く休養も不十分なら健康になるより寿命が短くなりますね。

歩けなくなったら死ぬしかない。いや、それじゃ悲しいから、寝たきりとか老後を心配することがないと言いましょう。

現代人は、産業革命以前の暮らしはできないでしょう。

あなた沢庵はお好きですか?

沢庵は沢庵和尚が考えたとか、沢庵和尚の墓石が漬物石に似ているから名づけられたとか言われます。沢庵和尚(1573〜1646)は宮本武蔵や柳生宗矩などと交流があったといわれますがそれはともかく、そんなに古い時代の人ではありません。江戸時代初期の人です。

あなた沢庵はお好きですか?

沢庵は沢庵和尚が考えたとか、沢庵和尚の墓石が漬物石に似ているから名づけられたとか言われます。沢庵和尚(1573〜1646)は宮本武蔵や柳生宗矩などと交流があったといわれますがそれはともかく、そんなに古い時代の人ではありません。江戸時代初期の人です。

誰が考案したのかはともかく、沢庵は江戸時代に作られたことは間違いないそうです。ということは、それ以前はたくあんがなかったということです。

たくあんは冬場のビタミンCの補充、植物繊維の摂取などの効用がありました。

いまどきならビタミンCは柑橘類に限らず、一年中果物全般、野菜、芋類などから十分の摂取できる。でも昔はすべての農産物は旬しか食べられない、また冬食べられる野菜は乏しい。

そもそも江戸時代の食生活は現代に比べたらひどいもんです。今のように多様な調味料はない。新鮮な魚も野菜も肉もない。それは日本ばかりでなく西洋でも同じ。

時代劇といっても玉石混交だが、剣客商売は時代考証がまっとうなほうだろう。剣客商売には主人公の小兵衛をはじめ食べる場面が多くあり、またそれに関しての会話が多い。

小兵衛が珍しいものを食べたと家族に話す場面があり、それがどんなものかといえば、今なら当たり前と思えるものばかりだ。

住まいはどうか?

布団というものが登場したのは江戸時代だそうです 着物を上にかけて寝たそうです。朝起きたら体中が痛いんじゃないかなって思います。まあ布団がないなら、体が痛いと思うことさえないでしょう。

着物を上にかけて寝たそうです。朝起きたら体中が痛いんじゃないかなって思います。まあ布団がないなら、体が痛いと思うことさえないでしょう。

冬は寒さで死なないように百姓は藁を敷布団の代わりに敷いたといいます。その藁を集めるのが大変だという記述は時代物によく見かけます。

一般庶民が布団に寝られるようになったのは、明治時代からだというのには驚く。

時代劇でたたんだせんべい布団が部屋の隅にあるとか、火事になると大八車に布団や家財道具を積んで逃げるのは定番だが、そういう暮らしができたのはよほどの金持ちらしい。

その他、住まいとか衣類とかあるが、いずれにしても21世紀の現代、いや私が子供の頃と比べても隔世の感がある。

何を言いたいのかというと、我々は今とんでもなく豊かな暮らしをしているということです。藤田スケールならぬロスリングスケールのレベル4であることは間違いない。

さて地球温暖化だとか資源枯渇だとか世界中が騒いでいる。二酸化炭素を出すなとか、温室効果ガスをどうするとかいうが、実現が可能かどうか分からない。

エネルギー転換が可能になってCO2を出さないものができるかもしれないが、資源枯渇は避けようがない。リサイクルというが、どんなものでも一度使われたものを完璧に元に戻すことはできない。鉄にしても鉄くずからは鉄鉱石から作った鉄と同じものに再生することはできない。鉄はリサイクルされるたびにどんどん不純物を含んでいき、ピュアに戻すことはできない。

資源経済学という学問があり、様々な資源の枯渇年数なんて出てるから興味ある人は調べると面白いです。まあ結論はペシミズムしかありませんから、気が弱い人は関わらないほうが良い。

たどり着くところは、今の暮らしをしていれば前途は断崖絶壁だということだ。断崖が今いるところより高いならぶつかれば進めないし、立っているところより下なら落下するだけで、どちらも破滅に変わりない。

となると、我々はロスリングスケールを4から3へ、3から2へと下げていくしかないことは明白だ。選択の余地がないのではない。崖に落ちるか、貧しい暮らしをするかである。

生きながらえようとするなら、水洗便所は汲み取りに戻り、エアコンは団扇に変わり、アルミサッシュの窓は木枠に戻る。ガラスもなくなれば窓もいらない。もちろんどこに行くにも歩くのが当たり前になる。

ひょっとすると毎日の食事は朝晩の二食になるかもしれない

ひょっとすると毎日の食事は朝晩の二食になるかもしれない

だが単純にロスリングスケールを下げていってもまだ足りない。それは人口問題だ。

産業革命前の世界人口は10億前後だったようだ

こりゃ大航海時代に逆戻りで、また世界中を巻き込んだ植民地略奪競争になるのかもしれないぞ。

もちろん日本も安閑としていられない。人口支持力が3000万しかないから、他国が侵略するはずがないなんてこと安心はできない。どの国も人口支持力が小さいからこそ、よその土地を攻め取って自分たちが住む必要に迫られるからだ。アジア大陸の某国が日本侵略をして日本人を虐殺して住民をスパッと入れ替えるなんてことは大ありだ。

もちろん辻元清美元議員などはひたすら逃げるだろうし、森永卓郎は喜んで殺されるだろう。しかし森永卓郎が考えたように世界の人たちから尊い犠牲だと尊敬されることはなく、アホな奴だと思われるのは間違いない。

おぉ、とんでもないところまで行ってしまった。まあ、私の本音ではある。

そうなることは間違いないが、そこに至るまでいくつかの段階を経ることになるだろう。

ともかく現在のロスリングスケール4を維持したままで、環境保護をいうのはおこがましいのは間違いない。

とはいえロスリングスケール4を3にできるのか? できるはずがない。そりゃ、資源がまったくなくなれば否が応でもその環境に合わせるしかない。ということは環境対策として何もしなくても、一生懸命しても行きつくところはロスリングスケール1ということになるのかな(笑)

まあ、生活水準が下がることを悲しむこともない。

生活水準が低い方が良いこともある

COVID19(コロナ)は中国人の所得が低く海外旅行できなければ、世界中に広まらずパンデミックにならなかった。

別に中国人が海外旅行をしてはいけないという意味ではない。日本人だってアメリカ人だって、海外旅行をしなければ遠い異国の風土病は拡散しなかったということだ。

COVID19だけでない。中世ヨーロッパを襲ったペストは、モンゴル帝国の欧州侵略によってもたらされたという

過去から流行した感染症は多々あるけど、まったく新規な病気ってないように思う。多くは風土病というか地域特有のものが過去よりあって、それが旅行者、戦争、難民などがよそに持ち出したということではなかろうか。あるいは開拓が進んで元々は野生動物の病気、あるいは野生動物と共生していた病気が人間に感染したということではないか。

大航海時代になって、コロンブスはアメリカ大陸から欧州に梅毒を持ちこんだ。その代わりにインフルエンザ、麻疹、天然痘を置いてきた。

そして現在は、SARSとかCOVID19とかが、急速にそして何十万という人の移動によって、地球を一回りするのに数日で足る。だれの責任ということもないが、人間の移動がパンデミックを引き起こすことは間違いない。

あるいは今までに人間が撲滅してきた病虫害は、人類が増えすぎないようにと神が作った地球システムのガバナーだったのかもしれない。

人に害のある病気や害虫の駆除、更には農業に害のある病気や害虫の駆除、人間の生息域が広がるにつれてどんどんとシステムを壊してきたのだと思えば、システムを正常に戻すにはエネルギーや資源の浪費を止めるだけでなく、病虫害も元に戻さねばならない。

もちろんそうあるべきだと私が考えているわけではない。私が思うことは、一定確率のリスクなら許容するという考えもあるのではないかということだ。

もちろんそうあるべきだと私が考えているわけではない。私が思うことは、一定確率のリスクなら許容するという考えもあるのではないかということだ。

例えば日本ではオオカミを駆除してしまい、またワシ・タカは滅亡寸前で食物連鎖の頂点不在になっている。その結果、カモシカが増えすぎたことによる森林の崩壊もある。

ならば狂犬病のリスクは受け止めてオオカミを再生させるという選択もあるだろう。

特定の病気は治療しないということを人々が受け入れることが必要かもしれない。今の時代のように、どんな病気でも直そう、長生きさせようという共通認識がベストとはいえない。「ファクトフルネス」の中でロスリングは癌になったが、70歳を超えているので緩和ケアだけで治療は受けられないと書いている。そして脱稿前になくなったはずだ。

スウェーデンでは高齢者は一定の治療までしかしないという割り切りをする。日本人ならそういう制度に納得いかないだろう。助かる見込みがあるなら金がなくても治療してもらおうという発想になるのではないか。

ゆくゆくはトリアージを多様な事柄において適用するようになるかもしれない。いずれにしても、みんな仲良くいつまでもというのはあり得ないように思う。

そう思ってロスリングスケールを下げようじゃないか。

ロスリングスケール4なんて、我々が享受したのはたかだか30年とか40年だ。ロスリングスケール3になってからにしても70年、一世紀もたっていない。そしてロスリングスケール1であっても150年そこそこだ。その程度昔の暮らしに慣れるにはそんな苦労はないだろう。

現代社会はエネルギー浪費社会だ。発展はエネルギーを要求しそのために地球を荒らしまわった。しかし地球は有限でもう略奪はできない。

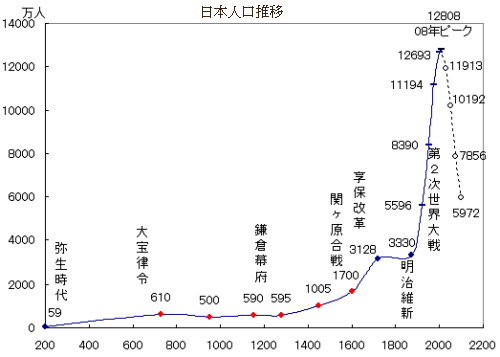

下図の右側が急降下する図表を観たことがあるが、今探しても見当たらなかった。

実は最後の最後のここからが本題である。

あなたは自分の暮らしのレベルをどこまで下げることができますか?

省エネっていっても少しも電気使用量下げられないわ

それは今のままの暮らしをしたいというのがあなたの要求水準であり、それを変えたくないからではありませんか?

例えば私の子供時代、二部屋の間の鴨居に40Wの裸電球を置いて両方の部屋を照らしました。暗かったですよ。

お宅のご家庭の照明を同様にすれば電気代は減るでしょう。夜は10時には寝なくちゃ……昔は当たり前でした。

片道1キロのスーパーなら歩く、学校まで4キロなら自転車じゃなくて歩く、駅から4キロならバスに乗らず歩く。そういうスタイルにすれば交通費も自転車を買うこともない。

もちろん暗ければ目が悪くなる。夜テレビも見たい、勉強も……ということは生活水準を下げたくないわけ。

暮らしを変えないと省エネは難しいよね。

いや、別にあなたを責めるつもりはありません。実を言って私も己の生活スタイルを変えるのは難しいなと思います。

でも私個人としては自分が死ぬ頃に地球文明の終わりが来てもしょうがないと思ってますよ。

もしあなたが、子供たちの世代もレベル4で過ごさせたいと思うなら頑張りましょう。

とはいえ、何をどう頑張れば達成できるのか私はわからない。わかっている人もいないんじゃないかな?

![]() 本日の憂鬱

本日の憂鬱

40年前の、宇宙開発、海洋開発、未来は無限だ、イケイケドンドンという夢よもう一度と願うのが私の本音だ。

是非ともオプティミズムな解を知りたい。

注1 | ||

注2 | ||

注3 | ||

注4 |

うそ800の目次に戻る

|