家庭の省エネ対象は電気ばかりではないといわれそうだ。

その通りガスも石油も薪もあるだろうし、親父の実家では1960年頃、自転車の発電機を使って風力発電をしていた。そういえば村には小川のそばに水車小屋を持っていて、粉ひきを請け負っていた農家もあった。だがそういうのは一般論で語れないからパスする。

環境省の調査をみても、家庭で使われるエネルギーの過半は電気であることは間違いない。

では電気といえば100Vの商用電源を使う家電ばかりなのかというと、そうではなく充電器を使うものや、乾電池を使うものもある。今回はそんなものを考える。

バッテリーの進歩と機器の省電力化が進んだことで、従来100Vとか乾電池を使っていた小物家電には、充電池使用となったものが多い。また移動が楽なように100Vコードの尻尾のない掃除機とかアイロンなどもある。

使用上の便利さだけでなく、ACアダプターを使うと機器本体が電気安全法をすり抜けて小難しい面倒がなくなるというメリットがある。

とはいえ充電方式が完璧に素晴らしいとも言えない。誰が考えても、交流を直流にして充電し、それを放電させて使うと聞けば、100Vそのまま使うより効率が落ちる(無駄が増える)ことは頭に浮かぶ。問題はそれが許容できる範囲なのか、そうでないのかということだ。

私自身、そのロスがいかほどなのか知らないから、この機会に考えてみよう。

まず機器のパワー供給がACアダプターに依存しているものには、どんなものがあるだろう?

我が家ではラジオ(非常時用)、デスクトップパソコン、ノートパソコン、パソコンモニター、マッサージ器、LEDスタンド、USBハブ、WIFIルーター、スイッチングハブなどなど

最近ではメーカー製のデスクトップは従来のイメージのデスクトップではなく、モニターが大きいだけで本体はノートパソコンそのもののように思える。まして本体から電源コードが出ておらず、バカでかいACアダプターがついているのを見ると、電気安全法を回避するためのように思える。

ノートパソコンに限らず整流回路を本体内に置けば場所をくうという事情もあるだろう。特にモニターとCPU部が一体のおしゃれなデスクトップはそうかもしれない。

私がWindows3.1時代に持っていたIBM ThinkPad 330CSは、交流電源を使うときはACアダプターを本体内に入れ、充電池を使うときはACアダプターを取り外して、その空間に充電池を入れるなんて構造だった。あれも電取法(当時)逃れだったのだろうか?

USBハブや小型ラジオなどはもう機器の内部に整流回路を置くスペースもない。そこらへんで売っているACアダプターを使ってくれという方が、作るほうも使うほうも簡便だろう。それに電源別売りだとその分安くなる。とはいえ本体が安くなるだけで、客が払う金は一緒なんだけど。

最近のスマホはACアダプター別売りだ。そういえば充電式の目覚まし時計もUSBハブもACアダプターがついてなかった。100円ショップで買えということなのだろうか?

私のマンションの各部屋のコンセントには、ACアウトレットはもちろんだが、テレビ端子、LAN端子が付いている。そこにUSB端子を追加すれば、家庭にあるACアダプターは不要になると思っていた。

|

枯れた技術なら採用してもよいが、どんどん変わるものは傍観が最善なのかもしれない。WIFI全盛の今、LANケーブルでつないでいる家庭は少ないだろう。既にLAN端子も無用の長物化していそうだ。USB端子などいらないのだろう。

実を言って私のマンションはトイレ、ふろ、玄関、廊下の照明は建築当時の蛍光灯電球サイズに対応している。しかし今はLEDに替わってしまい蛍光灯電球とは寸法が違い、マンションの照明部のくぼみに合うLED電球というかLED照明器具がないのだ。照明器具の頭が出ていると、建付け家具のドアを開けると頭を薙ぎ払ってしまう。

いっそのこと白熱電球の寸法に合わせた仕様であったなら、LEDも使えたのにと恨みたくなる。

では本体に充電池を持たず、ACアダプターを使う設計仕様の場合の効率を考えてみる。

この場合はACアダプターのAC⇒DCの変換効率だけを考えればよい。

とはいえ、ACを使う家電品、小型家電品すべて交流のまま使うものはほとんどない。思いつくのは白熱電球を使うスタンドくらいだろうけど、今は死滅した。洗濯機も冷蔵庫も電子回路付きだし、モーターもインバーター制御だ。

となると整流回路が機器内部にあるか外部にあるかの違いしかない。

もっとも機器に組み込まれている整流回路は、機器に合わせた設計だろうから、不特定多数を対象とする単体売りのACアダプターよりは効率が良いのかもしれない。

ともかくACアダプター効率はいかほどかと探すとズバリ「効率と待機時消費電力とは?

これによるとCEC (米国カリフォルニア州エネルギー委員会)が定めるアダプターの基準は82%以上となっていて、今はほとんどのアダプターはこれをクリアしているとある。

ACアダプターメーカーの製品情報のウェブサイト

私の使っているACアダプターはどうかなと、椅子に座ったままで届く範囲にHPのノートパソコンがあったので、そいつを見ると確かに表示がある。次に中国製の目覚まし時計を買ったらあまりにも電池を食うので100均で買ってきたアダプターがある。これはアダプターを買ったものの、ひと月もたたずに目覚まし時計本体が壊れた。

教訓「安物買いの銭失い」(中国製は……以下略)

主人をなくしたACアダプターを見ると、定格もなにも全く記載がない。今更だが、アダプターと言えど100Vを使うものに、まったく定格もメーカー表示もがないのが許されるのだろうか?

私、電取は知っていても電安を知らないものですから……

ともかく今はほとんどスイッチングレギュレータ方式だから、変換効率は80%以上らしい。とはいえ20%は熱になるわけで高性能パソコンだとアンカ並みに発熱する。

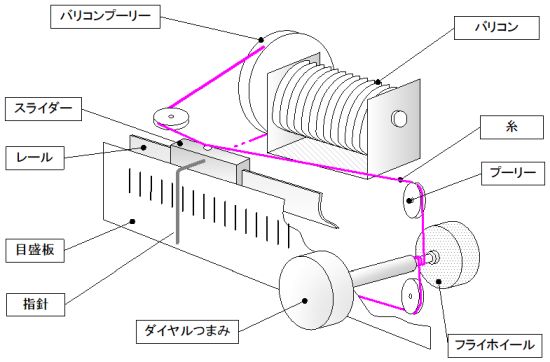

もっとも昔のラジオやテレビは整流回路はトランスと2極管だから、AC・DCの変換効率は60%を超えるくらいだったらしい。ましてや私がラジオを組み立てた頃は、ダイヤルの照明も8V・0.3Aの白熱ランプをたくさん使っていた。ランプ1個で2.4W、ダイヤル照明に6個も使えば15W……とんでもない熱を出す。

1970年以前は、ダイヤル表示板はみなこういった構造をしていた。指針の後ろに光を拡散させる乳白色のアクリル板を置き、その後ろに小さなランプを何個も並べた。数が少ないとムラになって他社品より見劣りした。

まさにラジオというより電気アンカである。

いやいやメインの回路も真空管だったから、アンカというより電気こたつレベルだ。昔に比べればどんどん効率は上がってきたということだ。

今でもマニアは真空管アンプに拘る人もいるが、そういうマニアは大量の熱も心地良いに違いない。

いや、待てよ。昔のラジオでもテレビでも視聴を終えたらスイッチを切った。ACアダプターで電源供給をしているものは本体を切っても・あるいは外してもACアダプターには常時電流は流れ電力は消費されている。

あなたスマホの充電器はいつも尻尾をコンセントに差し込んでいるでしょう。

そこで消費される電力はいかほどになるのか?

電源につながれているACアダプターが消費する電力を待機電力と呼ぶそうです。上記を見ると、これも75〜100mWくらいらしい。

ACアダプターが何個あるかと数えてみると、結構あるのですよ。スマホの充電器が家内と私で2個、

|

それに0.1Wかけても1Wならたいしたことはない。

ひと月31日24時間で0.74kWhで10円、我が家の月の電気代が17,000円なら0.1%でしかない。

今までは単に機器の整流回路が本体内でなく本体の外にある時を考えた。では本体が充電池を持つ場合の効率はいかほどになるのか?

当然であるが、世の中なにをしても一工程入るごとにロスがでる。メーカーが作りお客さんが買うまでを商流というが、日本で多い形態は次のようなものと言われる。

メーカー ⇒ 商社/卸 ⇒ 販売店 ⇒ 使用者

間に入る業者がそれぞれ1割とれば、使用者買値はメーカー出荷時に2割上積みされ、2割ずつなら4割上積みされる。中間業者が3段階ならそれなりに……

エッと驚いてはいけない。中抜きは悪ではなく、生産者から最終利用者へ供給するための手数料だ。とはいえ時代と共にどんどん商流は簡略化されてきている。

おっと、電気も商流と同じで間にいろいろ入ると、その分途中で抜かれるものが大きくなる。充電池も充電するさいにロスが出るし、放電すると更にエネルギーは減少する。それがいかほどなのか、私は全くの門外漢なのでネットをググった。

充放電の効率を表すには、クーロン効率(Ah)とエネルギー効率(Wh)とふたつあるそうだ。クーロン効率は95%くらいらしいが、エネルギー効率は85%くらいになる

良く分からないので充放電全部まとめて9割としよう。前段でACアダプター経由の機器が消費する電力を月10円と試算したわけだから、その1割増し(正しくは0.9で割る)としても……微々たるもので考えるまでなさそうだ。

ついでにスマホ充電の電気代を一応確認しておく。

ウェブサイト

スマホの通信料に月数千円かかっているなら、気にする額ではない。

2022.02.19追記

スマホ内蔵の電池では足りないからと、別売りのモバイルバッテリーを持ち歩いている人も多い。

容量によって値段もピンキリだが、4千円前後が多い。これも当然寿命がある。一般に500サイクルといわれる。毎日充電すれば1年半、償却費用が1日当たり8円につく。結構かかるものだと思う。

とはいえ、スマホ充電の費用を少しでも安くするのを検討しようというウェブサイトがあった

そんなことを気にするのは、靴のかかとが減らない歩き方をしようとか、ケーキを切り分けたとき見た目大きい方をとるレベルだろう。

家庭で使うもう一つの電源は乾電池である。

乾電池って結構使っていますね。

まずはリモコン関係です。我が家にあるものだけでも、シーリングライト、テレビ、DVD/HDDレコーダー、エアコン、扇風機……

それから小物類の電源としては、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、オーディオプレーヤー、ICレコーダー、クッキングタイマー、電子辞書、電動歯磨き、懐中電灯、壁掛け時計、目覚まし時計、照明付き虫眼鏡(高齢者には必須)、電池式扇風機、電卓、毛玉とり、スマホ充電器の電源、体重計、血圧計……デジカメは充電池内臓になったが安物は乾電池もある。

非常用の機器も乾電池というものがある。我が家では非常用に乾電池のラジオがある。人によっては乾電池のスマホ充電器を持っている人もいる。東日本大震災以降は乾電池のオールバンドレシーバーを常に携帯している人もいるらしい。

そのほかに我が家にはないが子供のおもちゃには乾電池使用がけっこうある。

注:オールバンドレシーバーとは、広帯域受信機とも言い、普通のラジオ放送以外に、簡易無線、アマチュア無線、盗聴器のような違法無線、コードレスマイク、航空、鉄道、船舶の無線など、幅広い周波数の電波が受信できるもの。

災害時には頼りになるだろうが、それ以外は重いだけで役に立たない。

さて、電気代はどうだろう?

乾電池の場合は使用電力量なんて考えることなく、電池購入代金そのものが電気代だ。

我が家で一番使うのはワイヤレスマウスの電池だ。私はマイクロソフトのWireless Mobile Mouse 3500というのを使っている。

カタログによると電池交換せずに8か月使えるとあるが、それがどういう使い方のときなのか分からない。私はひと月半に1回は電池交換している。パソコンをOFFするたびにマウスもOFFすれば良いのだろうが、面倒くさいのでマウスの電源は入れたまま。そのせいか我が家ではマウスの電池交換が一番多い。

血圧計は単4ということもあり結構交換している。取説によると高血圧の場合は加圧する必要があり、低血圧の人より電気を使い電池寿命が短いそうだ。とはいえ血圧が低い人でも電池寿命は250回とある。私の場合朝晩測れば125日、4か月だ。確かにそんなものだ。

ちなみに私は数年前の健康診断のとき高血圧とされて医者に行ったのだが、そのとき正常範囲だと言われた。そして次の健康診断でも正常値だった。きっと高血圧と言われたとき測定した看護師は美人だったのだろう。覚えがないけど……

それ以外のものは電池交換はめったにない。そもそも電池交換するという意識がなく、動作しなくなって壊れた! 買い替えなくちゃとなることが多い。そしてリモコンを買ってみたものの、あとで電池切れだったと気づいたこともある。何してんだ、俺!

時計の類は電池交換は年単位になる。目覚まし時計は年に1回程度交換している気がするが定かではない。毎日アラームを鳴らすと電気を食うようだ。

柱時計はいつ乾電池を交換したか覚えがない。今のマンションに越したとき、家内の友達がお祝いにと贈ってくれたもので電池交換をしたのが昨年だから、12年持ったのかな? いや2回目かもしれない。それにしても6年とは……いやいや気分転換に買い替える時期だろう。

ということで電池代となると、年に1000円くらいかな。節約を考えるまでもない。

ただ東日本大震災のとき、電池が店頭から消えて買えなくなった記憶があるので、単1から単4までとクッキングタイマーで使うボタン電池は一式常備することにしている。最近の乾電池は液漏れしないから長期間置いても安心だ。

もっともクッキングタイマーは料理の時間測定に使うのでなく、もっぱらストレッチや筋トレのリズム用に使っていた。最近はスマホのストレッチタイマーアプリのほうが回数とか時間の長短も設定できるのでこちらにしている。

とはいえ単1と単2は使用する機器が少ないので、すべてをそろえるのも無駄な気がして、今は電池アダプターを買って電池は買わないことにした。もちろん通常使用で寿命が来たときはちゃんと単1や単2を入れるのだが、緊急用にはアダプターに単3を入れて代用することにしている。

最後に今は電動アシスト自転車がものすごく増えてきた。マンションの自転車置き場でも駅前の駐輪場でも1割ないし2割は電動アシスト自転車である。我が家ではまだ人力自転車しかないが、今のものが壊れたら電動にしようと考えている。

最後に今は電動アシスト自転車がものすごく増えてきた。マンションの自転車置き場でも駅前の駐輪場でも1割ないし2割は電動アシスト自転車である。我が家ではまだ人力自転車しかないが、今のものが壊れたら電動にしようと考えている。

これを充電するとどれくらい電気代がかかるのだろう?

形式によっていろいろだが、バッテリーの容量は下記のようにまで幅がある。

| 電圧 | 電池容量 | 充電時間 | 消費電力 | 充電コスト |

| 25.2V | 8Ah | 3.5h | 268W | 7.2円 |

| 12A | 4.5h | 397Wh | 10.7円 | |

| 20Ah | 8.0h | 648Wh | 17.5円 | |

| 36V | 8Ah | 3h | 352Wh | 9.5円 |

| 12Ah | 4.5h | 537Wh | 14.5円 |

1回の充電での走行距離は機種により幅広く分布しているが、パワーモードで45〜90km、ロングモードで58〜107kmである。

なお、一般的な一日当たりの走行距離は小径車で3〜7km、シテイサイクルで5〜10km、ロードバイクで7〜15kmとある

一般的に自転車走行スピードは普通のシテイサイクルで15km/hとみなされているようだ。だから20km以上を定常的に走ることは想定していない。

となると1回の充電で1週間は走るとみられる。実際の調査では営業で使うと毎日というのもあるが、通勤や通学では週に1〜2回充電するというのが多い。スマホと同じく電池残量ゼロにしてしまうと、次回の充電時間がかかり、また電池寿命を短くするからという回答が多い。

仮にバッテリーを満タンにすると1週間もつとして、7.2〜17.5円/週ということになる。非常に安いと思える。そして月に2.8kWh使ったとしても、一般家庭の使用電力量の1%以下だ。十分リーゾナブルだろう。

ではこれから電気自動車に切り替わったときどうなるのだろう?

今現在エンジンの自動車は小排気量から大排気量まで、大出力(大馬力)から小出力まで多々ある。しかし通常走行時は30馬力くらいといわれる。

最大出力100馬力とか200馬力といっても、それを発揮するのは廃車になるまで数えるほどだろう。まっ、それを言ったら人間だって力いっぱいになにかするなんてめったにない。歩くにしても仕事するにしても、能力の半分も出してないかもしれない。

興味があれば通常の走行時のタコメーターの回転数を読み、車のカタログの回転数とトルクのグラフからトルクを読んで、かけ合わせればそのときの出力がわかる。

注:仕事率を求める基本公式は、

仕事率(Wとか馬力)=仕事÷かかった時間

である。

だが回転しているものなら 仕事率=トルク×回転数

ロケットやジェット機なら 仕事率=推 力×速さ

となる。

単位を考えると納得するが、なかなかピンとこない。

ところで、馬は何馬力の仕事をするのかとなると、1馬力ではなく2〜3馬力出すという。特に競馬馬はダッシュ時の数秒は20馬力くらいだしているという。

| 🐎 |

当時蒸気機関に代替えされた水運びをしていた馬たちは、ろくなものを食べず酷使されていたので力がなかったそうだ。それに対して現代の馬といえば競馬馬にしても観光用にしても、大事にされているから体躯も健康状態も全然違うそうです。

さて1馬力は735Wで、仮に30馬力で走っているとすれば22kW、1時間走ると22kWhとなる。これは自転車が1日に消費するエネルギーの240倍になる。

もし10時間走行すると、高速走行も急加速も急減速もあるだろう。回生ブレーキがついていても消費エネルギーは250 kWhとかになるかもしれない。それは自転車の2700倍!

頭文字〇なんて自称して限界を極める走りならそれ以上になる。

| 期間 | 1日乗車時間 | 電動アシスト自転車 | 自動車 | 自転車の |

| 1日 | 1時間 | 92Wh | 220kWh=22,000Wh | 240倍 |

| 10時間 | 2200kWh=220,000Wh | 2400倍 | ||

| 1月 | 1時間 | 2,852kWh | 682kWh | 240倍 |

| 10時間 | 6,820kWh | 2400倍 |

そんな車のバッテリーを夜中10時間で充電するとして、充放電の効率を90%として250kWという数字になる。それは現在の一世帯のひと月の電力消費量の83%にあたる。毎日なら家庭の使用電力量は今の26.8倍になる。

もちろん毎日それほど走るわけではないだろう。仮に毎日1時間として682kWh。

そのときの一世帯の消費電力は

(電気自動車充電)682kWh+(家電や照明)300kWh=982kWh

現在の3.3倍となる。

もちろん自家用車だけでなく業務用車も電化すれば大変だ。それだけの電力を供給できるのかとなると、考えるまでもなく無理としかいいようがない。

ご存じでしょうけど夏の甲子園の時期になると、企業に勤務体制を検討して日中のピークを低くしてほしいなんて要請がある。毎日がそれ以上のタイトな状況になるわけだ。

だれだ!原発出て来いって言ったのは?

完全に自動車を電化するためにはいくつもの課題がある。そういった論文は研究者、メーカーなどから、既に多数発表されている。

- 曰く

- 絶対的な電力不足

- 充電インフラの拡充

- 送電能力アップ

- 希少資源の確保

- バッテリーの開発

- バッテリー火災の危険性(最近は聞かないけど携帯電話の火災は相当あった)

- そもそも電気自動車はエコじゃない

欧州はEVの先進国だと思っているあなた!

欧州はEVの先進国だと思っているあなた!

「欧州+EV+充電+ガソリンエンジン」などで検索してみてください。検索窓の下のオプションを「画像」にすると、充電する電気がなくて、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンの発電機を回して充電しているかっこいいEVの絵がたくさん見つかります。

そんなら初めからガソリンエンジンやディーゼルエンジンで車を走らせたほうが効率がいいじゃないですかね♥

でも、それって今現在の姿だよね、

![]() 本日の結論

本日の結論

ということで、充電器、乾電池は省エネ対象から忘れて問題なし、

イエス様は語った「電池のことを思い煩うな(マタイ6章34節)」

もちろんEVが普及し始めたら大問題になる。とはいえ家庭の省エネというより、温暖化やエネルギーに対する考えの根本が問われるから、一般人は高みの見物と……

10年後にEVしか走っていないのではなく、EVは全く走っていない可能性も大きいよ。

注1 | ||

注2 | ||

注3 | ||

注4 | ||

注5 | ||

注6 |

外資社員様からお便りを頂きました(2022.02.07)

USB充電は,仕事の分野なので,話題に入れて下さい。 USB充電器がデファクトになり,スマホでは無駄になるから添付しませんね。 安いものを多いですが,DC出力側に最低限保護回路の無いものは危険,100V側でPEIマークの無いものは駄目ですね(法規違反)。となると300円以上,PDやQCなど急速充電対応だと500円以上になると思います。 家庭コンセントは,これからですと車載用は増えましたね。 建築士のブログでType-Cがメインになると言うのは半分辺りだが,半分外れ。壁コンやDC出力プラグは,Type-Aの優位がまだしばらく続きます。 スマホやPCなど,被充電側の入力プラグはType-Cが優位。その間をType-Aプラグと,Type-Cプラグを両端に持つ充電ケーブルで繋げば充電ができますので,壁コンはType-A(レセ)でも問題ありません。 (レセ:メス側コネクタ Receptacle, プラグ:オス側コネクタ) 重要なのは,この充電ケーブルの品質です。 産業史に詳しいオバQ様は,エジソンとテスラの「電流戦争」をご存じと思います。 商用の電気供給をDCで行うべきか,ACで行うべきかの戦争です。 伝送ロスが少ないACが世界の主流になりましたが,DC給電は充電でもロスが大きいのです。USB充電ケーブルの安いものでは,入力端と出力端で0.7Vくらい電圧降下がおきます。1Aの充電で0.7Wのロス,急速充電で2Aなら1.4Wのロス。 ロスしたエネルギーは熱になりますので,充電プラグが発熱します。 これが原因で火傷や火災が起きる場合があります。だから私は充電器やケーブルは安物はやめた方と強調します。 少なくとも充電用2A以上の定格と書かれたものが,可能ならば加熱保護されたものがより良いですね。 |

外資社員様 毎度ご指導ありがとうございます。 安物は法違反であること、それが売られているということでしょうか? 店頭で売られているということは規格を満たしていると思っていました。確かに充電器とかUSBケーブルといっても、ピンからキリまでありますから安物は安物なんだろうと思ってはいました。 でもロスとか過熱とか不安があるなら行政が規制してほしいですね。 自己責任で売れ、自己責任で買えというのが電安法というわけではないのでしょうけど、電取法のほうが安心できたのではないですか? |

うそ800の目次に戻る

|