以前、時間の濃さという拙文を書きました。

そこでは、原始人、平安、江戸時代と時代が下るにつれ人の寿命が延び、それにつれて人生の密度が薄くなったのではないかという疑問を提示しました。

今朝、電車でつり革につかまり、週刊誌の中つり広告を見ていて『ハッ』と思ったことがあります。

今、この世に生を受けた人間、特に日本人は自分が不慮の事故で死ぬなんて考えていないだろうということです。

もちろん私も日本人の平均寿命を全うすると思っているのです。

私の高校の同級生は40数人いますが、今までに死亡したのはわずか3人、

一人は二十歳前後のときに放浪の海外旅行に出かけ中東で消息を絶ちました。

一人は20代中ごろ冬飲みすぎて路上で凍死、

一人は事業に失敗して自殺、

それ以外の者は天命を全うしそうです。

人間はこの世に生まれていったいどのくらい生きるものでしょうか?

人間という種が存続するには再生産すなわち夫婦2人から二人の子供が成人し、生殖できなければ途絶えてしまいます。

今は子供が生まれればほぼ100%成人しその意思があれば結婚して子供を作るでしょう。

最近は結婚しない、子供を作らない人が増えていますがその是非は置いときます。

でも、それは当たり前のことではありません。

でも、それは当たり前のことではありません。

ちょっと前、ほんの50年前は生まれた子供のうち、健やかに成長し成人するのは100%よりかなり少なかったのです。

それどころか、この世に生を受けて最初の誕生日を迎えるのはかなり幸運だったといえば大げさでしょうか?

私は戸籍上は6人兄弟ですが、二人は誕生日を迎える前に死亡してます。

誕生日を迎えればあとは大丈夫かって? 人生甘くはありません。

若い人たちが恐れていたのは何だったでしょう?

徴兵? そんなもんじゃありません。

結核です。

二十歳前後に多くの若い人たちが結核でバタバタと亡くなりました。

子供が、そして若い人が死ぬのは日本ばかりではありません。

赤毛のアンは私の愛読書ですが、小学校で色白の子が結核になります。

そしてまたアンも自分の子供をバタバタと亡くします。

昔は子供は死ぬものと決まっていたのです。

時代は飛びますが、吉宗の子供は数十人と言われますが、大人になったものは半数です。

江戸時代、江戸の人口には一才未満の幼児は含まなかったといいます。

一才になってやっと人と認められたということでしょう。

人間にとって死は常にそばにあるものだったのです。

みな自分はいつか死ぬ、明日かもしれないと感じたからこそ一生懸命に生きたのではないのか? というのが電車のつり革に捕まって感じたことです。(考えたのではなく感じました)

いつ死ぬかもしれないからこそ、一生懸命に生きたのです。

一生懸命とは勉強ばかりではありません。

生きること、大人になること、社会に貢献しようとしたのではないでしょうか?

|

新撰組の隊員はみな二十歳前後、でも日本のため(そして自分の将来の召抱え)を考えて必死に生きたのです。そして死にました。

海援隊も同じです。

皆若く、一生懸命生きたのです。

人生において長い安全な命を保証された時 人間はどう感じるでしょうか?

明日もあるならば今日を一生懸命生きる人は少ないのではないでしょうか?

今の日本がまさにそうです。

生まれて20歳前に死ぬ人はほとんどいません。

成人すれば50歳までは更に死亡率は低い時期となります。

自分の趣味に生きる人も、社会に寄生する人もいます。決して悪いこととは言いません。

しかし、それはみな人生が70年80年続くという前提、先入観、思い込みの上に成り立っているのではないでしょうか?

|

60年安保というのは結核から開放された若者が人生をもてあましたガス抜きだったのかもしれません。

よど号ハイジャック犯が本当に食うや食わずだったらあんな事件を起こす余裕はありません。

赤軍派には貧しい労働者はいませんでした。

みんな人生に退屈し、暇があり、そしてそれをもてあましていたのでしょう。

私は、ハイジャック犯や赤軍派と同年代です。

しかし、彼らと違い大学に行く余裕はなく働いていました。

働いて親を養い、自分が食べていたのです。そういった境遇の人たちは決して赤軍派には入らず、テロなどする暇はありませんでした。

人生とはそういうものです。

いいじゃないの、幸せなら♪・・・なんて歌の文句のような理屈がとおるでしょうか?

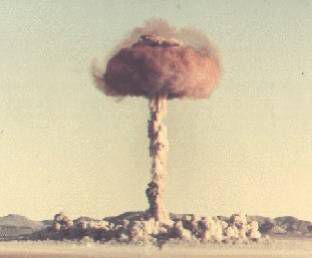

今、地球環境は確実に悪化しています。

車を乗り回しているあなた、石油があと何年持つと思っているんですか?

電気自動車! 笑わせないでください。その電気は何から作るのですか?

太陽エネルギー? 風力? 地熱? 私が言うまでもなく、事実が教えてくれるでしょう。

石油が不足し、高騰すれば価値観も変わりますし、人々の思想も変わります。

寄生するものがなくなれば自分が働くか、死ぬしかありません。

働かざるもの食うべからずというイエス様の教えは真理だったのです。

30年前通信教育のスクーリングで先生が『人で不足社会において組織論は崩壊した』といってましたが、それは間違いでした。

働かざるもの食うべからずとは豊かな社会では時代錯誤と思われた時もありました。

でも真理は変えられません。

同様に、日本が安全で豊かであれば、日本を真剣に考えることはあまりないのでしょう。

もちろんそれが好ましいことは間違いありません。

日本の安全が脅かされ、同胞の身に危害が及ぶ時、日本人は国家意識を持ち、日本人たるを得ないでしょう。

現時点、日本に及ぶ脅威を感じ発言する人は少ないですが、現実の脅威となった時はほとんど全部の国民が国家を意識し、愛国者になるでしょう。

これは否定できません。

さもなくば自分の命が危なくなるでしょう。

以前このようなことをある板に書いたら、『おかしいんとちゃうか?』と断ぜられました。

いつまでもそう言われることを望みます。

『人生とは死ぬことと見たり』というべきなのかもしれません。

死ぬことを知らず、思わずして生きることはありえないでしょう。

申し上げたように、わざわざ人生とは死ぬものだと改めて認識する必要はありません。

地球環境の変化が浮かれている日本人に厳しく教えてくれるでしょう。

死と向かい合って毎日を一生懸命に生きれば、物理的な寿命は短くとも、その意義は飽食で馬齢を重ねた人生よりはすばらしいものであるでしょう。

ここで本日のひとこと、、

地球環境の悪化で寿命が短くなる時代がまもなく来るでしょう。

そうなれば、

誰もがより密度の高い人生を生きるでしょう。

それが良いことかそうでないかは疑問ですが・・

すばらしい条件を使いこなせない愚かな人間にとっては良いことなのかも知れません。

閑話休題 様よりお便りをいただきました。(2002.08.09)

人生とは死ぬこととみつけたり・・・で思い出したこと

昔々、アイヌの人たちは子供が生まれても名前をつけませんでした。

生まれてしばらくの間は「べちょべちょ濡れたもの」と呼び、座れるようになると「ウンコまみれのもの」と呼んだそうです。そして5歳くらいになってやっと名前がつけられたそうです。

一生懸命に育てても子供は沢山死ぬのが当たり前だったからこのようなならわしがあったのでしょう。

まがりなりにも医療設備の充実している昨今、ほんの一人か二人の子供を育てるのが負担だとか、保育所が足りないなどとわがままを言いつのる若いご婦人どもはそろそろ正気に戻るべきです。

次世代に生命をリレーしてゆくのが動物である人間の最も大事な任務でしょうが。

お便りありがとうございます。

今の子供は死ぬということを知らないのではないか?と心配します。

昔は老人は家庭で死にました。病院ではありません。

葬式も家でするのが普通でした。

また親が年寄りを見るのが普通でしたからどこの家庭にも老人がいました。

老いと死は子供にとって身近にありました。

今は老人は若夫婦と一緒に住むことは少ないです。

病になるとみな病院に入ります。

家で死ぬ人は少ない、

死を知らないということは死を恐れず、生きることを知らないのではないかと私は心底心配しています。

とはいえ、どうしようもないのですが、、

でも、それは当たり前のことではありません。