ISO レイテ沖海戦 2007.04.22

私はISOとか審査登録制度について思うところをいろいろと書いているが、もちろんそのようなことで食べているのではない。なにしろ私は

アイソスのような雑誌を発行したり、本を書いて印税が入るわけではない。認証のお手伝いをしても手弁当であり、このウェブサイトだけのボランティアISO評論家に過ぎない。

正直に言って私は単なる批判家とか評論家であるつもりはなく、真に第三者認証制度を良くしたいと念じて正論を吐いているつもりである。だからお許しいただければISO預言者と呼んでほしい。

預言者と予言者の違いくらいご存じでしょう?

私の日常というか本来の仕事は、環境法規制の制定・改正を見て対応を検討したり、法律の解釈についての質問に応えたり(分からないときは調べたり行政に問い合わせ)、あるいは環境監査をしたり、内部監査を指導したりということである。

本当のところISO規格の適合性審査登録というのは私の本来業務ではない。だか

ら日本適合性認定協会(JAB)や審査機関のウェブサイトをのぞくなんてこともたまにしかしない。そんな状況であるが数日前に珍しくJABのウェブサイトを新しい情報はないかとながめていたら、面白いといえるかどうかはともかくすごいデータを見つけた。

ご存じの方は既にご存じでしょうけれど・・・

http://www.jab.or.jp/cgi-bin/jab_statistic_09_j.cgi

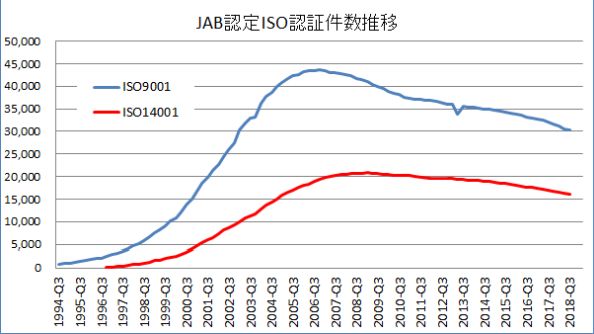

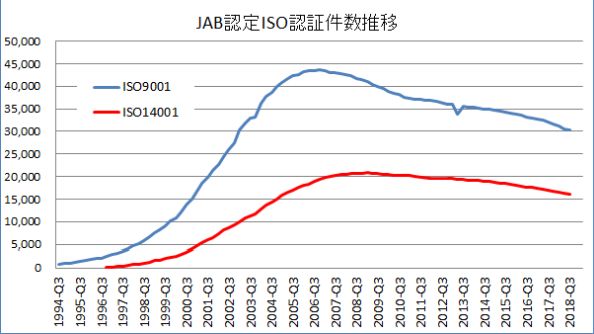

2007年第一四半期で驚くことにISO9001の認証件数が減少していたのである。

過去10数年、ISO9001認証件数は増加の一途であった。だいぶ前から増加率が減りつつあるとはいえ、登録件数が減るなどとは思ってもみなかった。正直いって私は登録件数減少にとても驚いた。

|

| 期 | 増 分 | 期末件数 |

| 1994-Q3 | 755 | 755 |

| 1994-Q4 | 173 | 928 |

| 1995-Q1 | 150 | 1078 |

| 1995-Q2 | 154 | 1232 |

| 1995-Q3 | 145 | 1377 |

| 1995-Q4 | 242 | 1619 |

| 1996-Q1 | 196 | 1815 |

| 1996-Q2 | 188 | 2003 |

| 1996-Q3 | 189 | 2192 |

| 1996-Q4 | 334 | 2526 |

| 1997-Q1 | 409 | 2935 |

| 1997-Q2 | 283 | 3218 |

| 1997-Q3 | 332 | 3550 |

| 1997-Q4 | 603 | 4153 |

| 1998-Q1 | 560 | 4713 |

| 1998-Q2 | 469 | 5182 |

| 1998-Q3 | 564 | 5746 |

| 1998-Q4 | 881 | 6627 |

| 1999-Q1 | 853 | 7480 |

| 1999-Q2 | 733 | 8213 |

| 1999-Q3 | 796 | 9009 |

| 1999-Q4 | 1070 | 10079 |

| 2000-Q1 | 782 | 10861 |

| 2000-Q2 | 1331 | 12192 |

| 2000-Q3 | 1422 | 13614 |

| 2000-Q4 | 1298 | 14912 |

| 2001-Q1 | 1753 | 16665 |

| 2001-Q2 | 1792 | 18457 |

| 2001-Q3 | 1458 | 19915 |

| 2001-Q4 | 1434 | 21349 |

| 2002-Q1 | 1281 | 22630 |

| 2002-Q2 | 1805 | 24435 |

| 2002-Q3 | 1472 | 25907 |

| 2002-Q4 | 1650 | 27557 |

| 2003-Q1 | 2737 | 30294 |

| 2003-Q2 | 1532 | 31826 |

| 2003-Q3 | 1135 | 32961 |

| 2003-Q4 | 263 | 33224 |

| 2004-Q1 | 2923 | 36147 |

| 2004-Q2 | 1537 | 37684 |

| 2004-Q3 | 923 | 38607 |

| 2004-Q4 | 1315 | 39922 |

| 2005-Q1 | 865 | 40787 |

| 2005-Q2 | 956 | 41743 |

| 2005-Q3 | 499 | 42242 |

| 2005-Q4 | 343 | 42585 |

| 2006-Q1 | 540 | 43125 |

| 2006-Q2 | 222 | 43347 |

| 2006-Q3 | 53 | 43400 |

| 2006-Q4 | 164 | 43564 |

| 2007-Q1 | -195 | 43369 |

| 2007-Q2 | -302 | 43067 |

| 2007-Q3 | -78 | 42989 |

| 2007-Q4 | -164 | 42825 |

| 2008-Q1 | -192 | 42633 |

| 2008-Q2 | -382 | 42251 |

| 2008-Q3 | -616 | 41635 |

| 2008-Q4 | -272 | 41363 |

| 2009-Q1 | -365 | 40998 |

| 2009-Q2 | -575 | 40423 |

| 2009-Q3 | -456 | 39967 |

| 2009-Q4 | -528 | 39439 |

| 2010-Q1 | -544 | 38895 |

| 2010-Q2 | -579 | 38316 |

| 2010-Q3 | -108 | 38208 |

| 2010-Q4 | -774 | 37434 |

| 2011-Q1 | -137 | 37297 |

| 2011-Q2 | -136 | 37161 |

| 2011-Q3 | -73 | 37088 |

| 2011-Q4 | -203 | 36885 |

| 2012-Q1 | -76 | 36806 |

| 2012-Q2 | -194 | 36612 |

| 2012-Q3 | -2126 | 34486 |

| 2012-Q4 | 1521 | 36007 |

| 2013-Q1 | 76 | 36083 |

| 2013-Q2 | -2349 | 33734 |

| 2013-Q3 | 1914 | 35648 |

| 2013-Q4 | -242 | 35406 |

| 2014-Q1 | -115 | 35291 |

| 2014-Q2 | -159 | 35132 |

| 2014-Q3 | -154 | 34978 |

| 2014-Q4 | -138 | 34840 |

| 2015-Q1 | -160 | 34680 |

| 2015-Q2 | -222 | 34458 |

| 2015-Q3 | -256 | 34202 |

| 2015-Q4 | -145 | 34057 |

| 2016-Q1 | -152 | 33760 |

| 2016-Q2 | -258 | 33502 |

| 2016-Q3 | -245 | 33257 |

| 2016-Q4 | ? | |

|

注

2012年秋に登録件数が大きく変動している。これはいかなる理由かはわからないがカウント方法を変更したと思われる。

よって、2012年第3四半期までと2012年第4四半期以降は別の系統と見てほしい。

ISO14001はどうかとみれば、まだ総登録件数が減少してはいないものの、登録件数は伸び悩み新規登録件数はもう誤差の範囲である。総登録件数が2万件に対して、新規登録が年間で1000件とはバラツキ、揺らぎ程度だろう。

|

危険率何パーセントで有意といえるのか?なんて問われるかもしれないが、正直言って差の検定まではしていない。揺らぎと断定できるのかと問い詰められると困る。

興味ある方はぜひ検定をしてみてください。

ISO14001登録件数は2009年3月をピークに減少傾向に入った。(2009年追記)

|

しかしISO9000が4万件で飽和したのに対して、ISO14001が2万件で飽和したとはこれまた驚く。

うがった見方をすれば、過去数年間のISO9001の認証件数の増加は行政の入札条件の後押しがあったからであり、認証した企業の多くは建設業関係であった。そのような背景がなければ建設業界でISO9001認証の必要性というのはあまりなかったのは間違いない。いってみればISO認証に咲いたあだ花であったとも言える。

|

我が相棒、たぬき社長(たぬきオヤジではない)の会社でもそうであったと聞く。

|

強制力が働かなかったISO14001はその前の状態でブームが一巡しきったということだろうか?

この事態を関係者はどう受け止めているのだろうか?

もっとも私などと違い、本当の利害関係者(?)はめしの種であるからだいぶ前からこの事態を予測していたことだろう。そして国際的にも認証件数ばかりでなく、審査登録の信頼性などへの対策としてガイド62からISO17021へ見直して厳格な審査を行うよういろいろと手を打ってきたのだろう。

さて、今年からISO17021が完全に適用される。既に審査機関や審査員登録機関からいろいろな話が聞こえてくる。また知り合いの審査員やコンサルタントから「やりにくくなった」とか「もう二足のわらじがはけなくなった」という声も聞こえるし、年配の方は歳もとったことだしとコンサルをやめたり審査員を辞めたりしている。

知り合いであろうとなかろうと、私は力量のない審査員は早々に厳正な審査の場から退場することを良いことだと考えている。個人的にはどうあれ、審査登録制度という存在のためには芳しくないことは間違いない。

非情とか思われるかもしれないが、第一者監査であろうと第二者監査であろうと、力量のないものは監査などしてはいけないのであり、その価値基準は私にも適用されることは当然である。

現実の社会をみれば、排水の測定データや大気のデータを偽ったり、事故隠しなど環境に関わる不祥事は多々ある。こういった対策として経済産業省はいろいろと

ガイドラインを出したりしているし、民間サイドでもISO14001をはじめとするEMSを構築しようという発信をしている。

それはまったく正しいアプローチだと思うし、本当に役に立つEMSを企業に作らせていかなくてはならないことは間違いない。

ISO9001の認証が減少し始めた今こそ、JABをはじめとするISO第三者認証制度の正念場である。規格適合という自己満足でなく、有効性、効率性を立証でき、企業がそのごりやくに喜ぶような仕組みと運用ができるようなシステムを提供しなければならない。

へたをすると、簡易EMSなんて呼んでいた種々のEMS規格に本家のISO14001が席巻されてしまうかもしれないのだ。

そのためにはISO17021とか審査の形式だけの改革ではちょっと無理かとは思う。一番重要なのは、認定機関、審査登録機関がしっかりした審査を提供するという覚悟とその意思を社会に示すことだろう。それは大声で叫んだり、ステートメントをだすことではない。従来の審査とは違い会社に役に立ったと受査企業に思わせる価値ある審査を行うことしかない。

何事においても力量を立証するのは実際に仕事をしてみせることしかないのだから。

何事も戦争に例えると理解が早い。

大日本帝国海軍が壊滅したのは1944年10月のレイテ沖海戦であった。

それは日本敗北への決定的事件であったが、同時に戦術や兵器の変革を再確認したに過ぎないとも言える。

2007年第一四半期は第三者認証制度のレイテ沖海戦として記憶に残るかもしれない。

ISO9001認証件数の減少が単に第三者認証制度の破滅への道の始まりではなく、新たな地平への第一歩となることを願うものである。

しかし第三者登録制度の改善策は小手先のものではなく、真の原因を追究した是正処置をしてほしい。なにしろ審査機関は是正処置が大好きだし、それを監督するJABは審査機関以上に是正処置を得意とすることを私は信じて疑わない。

レイテ沖ではない、まだミッドウェーだとおっしゃる方もいるかもしれない。ミッドウェー(途中)かどうか今後を見つめていきたい。

わが師Yosh様からお便りを頂きました(07.04.23)

とうた様、

レイテ沖ではない、まだミッドウェーだとおっしゃる方もいるかもしれない。

ミッドウェーでは形勢逆転でせう。

仰せの通りレイテ沖で壊滅でせう。

|

Yosh師匠、いつもご指導ありがとうございます。

イエイエ、レイテなんて生易しいものではなく、もう沖縄決戦かも・・・

疑問を持つ者様からお便りを頂きました(08.05.01)

ISO認証件数について

ISO認証件数が停滞しているとありますが、JAB以外を加えれば増加しているというデータもあります。またQMSとEMSの統合認証やEMSのサイトの統合などもあると聞きます。認証が減っているとは言えないのではないでしょうか。

|

疑問を持つ者様 お便りありがとうございます。

おっしゃるとおりJABがアップしているグラフはJABのマークをいただいている組織の数です。ですからノンジャブもあるでしょうし、最近は認定を受けない認証機関もあります。ですからこのグラフだけでは論ずるには、心もとないというか証拠不足です。

しかし自治体の6割がEMS認証を返上したというのは事実です。また建設関係の業界の雪崩をうった返上も事実。それに認定機関や認証機関のお偉ら方がいろいろなところで認証件数の伸び悩みを憂い、打開策を話しています。そしてなによりの証拠は私の知り合いの認証機関の営業マンの青色吐息が認証数の伸び悩みを裏付けてます。

まあ、このグラフそのままではないとして、認証件数が減少しているのは間違いないでしょう。

それにISOの危機ではなく、認証制度の危機でもないにしても、JABの収入が減少する危機であることは事実です。

2年ほど前、ISO登録件数はそれからどんどん減少していくだろうと書いた。現実はどう推移してきたのかと言えば、実際にそのときまでの推移を外挿したとおりになった。

つまりQMSはドンドン減少し、EMSは上昇が停まり、ともに二字曲線のピークを通り過ぎたように推移している。正確にいえば左右対称な二次曲線ではなく、右側がかなり緩やかなカーブで減少している。

とはいえ気分ではなく感じではなく、ステディにステイブルに確実にしっかりとした足踏みで減少していることは間違いない。

振り返るとQMSのピークが2007年末であり、現時点(2009年7月)はそのときから3000件、7%以上の減少である。もはやゆらぎとか誤差とはいえない。

EMSは流行がQMSより2年遅れで、ピークが2009年3月でそれから三月で83件、0.6%の減少だった。こちらはまだ誤差だとかゆらぎだとか言えないこともない。でも四半期で0.6%というのは決して小さくない。日本経済とか通常のビジネスで、年率で2.4%の減少となればおおごとである。

そして、これからもこの傾向が続き、継続的に減少していくだろうと推定される。少なくともこれから増加するだろうと楽観予想するネタがない。単純に考えて、一年ごとにQMSは更に2000件減少、EMSは500件減少である。ISO認証制度の後ろには官・財界が付いているが、天下り先とか金づるとしての値打も少ないだろうから、郵政その他の特殊法人の存続の議論のようにがんばる官僚も政治家もいないだろうと思う。

さて、このように減少が続けはどのような動きが考えられるだろうか?

- ISO認証ビジネス関係者は巻き返すためにこれから何をするのか?

審査費用の値引きか、審査の質向上か?

認証機関の採算向上を図るのか?

社会財という美名で税金から補助金をもらってしのぐのか?

- 認証を受けている企業、人たちはこれからどうしていくのか?

手のひらを返すように認証返上に走るのか?

左右を見て、同業者の動向を見て目立たないように認証を辞退していくのか?

今までの立場上、やせ我慢して最後まで付き合うのか?

- ISO認証制度は社会的にこれからどう評価されていくのか?ということ

グリーン認定などにおいてのISO離れがおきるのだろうか?

当然だがある時点で、第三者認証制度は廃止されるだろう。

それはいつか? 想像だが、登録件数がピーク時から3割ダウンしたときではないかと考えている。もちろんQMSの方がEMSより先にそのラインに到達する、そしてそのときQMSもEMSも同時に認証スキームは終焉を迎えるだろう。

予言するなら、たぶんそれは今から3年半後、2012年末ではないだろうか?

その時、さまざまな第三者認証制度は整理されるだろう。本当に社会が必要とするもののみが残るだろう。それは認証した組織が不適合であったことが判明した時、責任をとるという担保がなければ存在は許されないだろう。

いや、そういう裏付けがあれば消え去ることはなかったはずだ。

第三者認証制度の最大の問題点は、認証した組織に問題があっても認証機関も認定機関も、だーれも責任を取らないということである。

有効性だとか、アウトプットマターとか、プロセスアプローチだとか、全然関係ない。

世の中は、責任をとると言えば信用するし、責任は持ちませんと言えば相手にしないという、至極当たり前に動いている。それを知らずに、あるいはそんなことを無視した制度なら、存在する意義がないのだ。

もちろん現時点、JABをはじめJACBもその他関係機関も、マスメディアも精いっぱいISOを売り込んでいる。

|

たとえば、2008年度の日経環境経営度調査でISO認証しているかという項目があったが、エコアクションとかエコステージなどが対象になっていなかったのは、ISOに注目を集めたいという意図があったのではないだろうか?

どこからか圧力がかかったのかもしれない。

考え方だが、調査項目からISO14001認証を外した方が、日経環境経営度の信頼性が高まるのではないだろうか?

|

まあ、予測がはずれて終焉が4年後になるか、2年後になるかわからないが、いずれにしてもそのくらいの範囲ではないだろうか。そしてISO認証制度がなくなった後、どんなことが起きるのかと考えてみた。

来年のことを考えると鬼が笑うと言いたもうな、私は頭に浮かぶ妄想を語らないと、腹ふくるるのです。

- ISO認証というブームはのちにどう評価されるのか?

小集団活動、TQM活動はブームが去ったとはいえ、確実に日本産業界(特に製造業)に貢献したことは間違いない。

ISOは何を残したのだろうか?

形ある貢献はなかったのではないだろうか?

- ISO認証ビジネスで食べていた人たちはどうなるのだろうか?

審査員もコンサルも、その多くは産業界の定年退職者やその予備軍だったから、そのまま静かに消え去っていくのだろうか?

あるいは審査員やISOコンサルから、経営コンサルとかUSOコンサルにくら替えしていくのだろうか?

- 企業など認証を受けている組織、人たちはこれからどうしていくのか

まあ、事務局はリストラされる可能性が高い。特に認証のため、審査のためのMSのお守り役は真っ先に不要だろう。会社を良くするために働いてきた人たちは従前と変わらずその業務に従事していくことだろう。

企業は無駄な費用を減らすことができてホットするだろう。そして品質マネジメントシステムや環境マネジメントシステムの向上ではなく、本当に品質向上や環境パフォーマンス向上を目指すだろう。

- 私にとってISOとはなんだったのだろうか?

1992年頃、第一線を首になったものの、ISO担当というお仕事で20年も家族を養ってこられたということに感謝せねばならない。

いや、もうISO認証制度が終わってしまったようなものいいですね

いずれにしても、あと2年、あるいはせいぜい2年半で大勢は決まっているでしょう。

本日の感謝

2004年頃のこと、私がISO審査員になろうとした時、そのときの上司が言いました。

「ISO認証制度なんて、長続きしないよ。このまま頑張った方がいいんじゃないか」

あの時のアドバイスに感謝申し上げます。

ななし様からお便りを頂きました(09.07.04)

ISOインパール後

ななしの読者で失礼します。

JABが公表している適合組織の規格別件数によると、7/3現在、

JIS Q 9001:2000 : 38589

JIS Q 9001:2008 : 1834

です。

確か、2008年版がリリースされたとき、「適合組織は2年内に2008年版に移行しなければならない。2年後に2000年版は無効になる。」と説明されたと思いますが・・・

2008年版がリリースされて半年経ちました。移行審査の進捗率は未だ4.7パーセントです。これからの1年半で残り95%の移行審査がこなされるのでしょうか?

|

ななし様 お便りありがとうございます。

別に移行するというのが大変な作業ではありません。しかも規格の改定の程度は2000年版のときほどのこともありません。基本的に、以前から規格に忠実であれば・・わざと安易に読んでいなければ・・大丈夫ということのようです。

規格の意図を明確にしたというのですから、もし2008年版で審査して不適合になれば、今まで2000年版で適合としていた認証機関に責任は100%あります。

だって企業は間違えていても審査は規格とおりでなければならなかったのですからね

安心していきましょう

ぶらっくたいがぁ様からお便りを頂きました(09.07.04)

JAB発表のこの「適合組織」というのは法人単位ではなく純粋に審査の組織単位であろうと思います。

そうすると減少の要因は返上だけでなく、統合ということも考えられるのではないでしょうか。ウチのような中小企業であっても5つもあった認証を2個に統合してしまいましたから、これはけっこう大きな要因かもしれません。

あと、JABから非JAB系への移転も少なからずあるでしょう。

しかし、いずれにせよISO認証というものが結果的に社会制度として失敗であったことは否めません。おばQ様の予想が大きく外れることはありますまい。

大多数の組織では「ISOのためのISO」としてしか使われていないでしょうし、そんな壮大なムダに対して経済原理が働かないはずがありません。今はそのバッファ期間とみることもできます。いずれ、スイッチが入ることでしょう。

企業など認証を受けている組織、人たちはこれからどうしていくのかまあ、事務局はリストラされる可能性が高い。特に認証のため、審査のためのMSのお守り役は真っ先に不要だろう。

会社を良くするために働いてきた人たちは従前と変わらずその業務に従事していくことだろう。

ですよねー。

前者の方たちは今のうちに考えを改めないとえらいことになるでしょう。

水平展開は是正処置であるか予防処置であるかとか、目標未達成は不適合であるかどうかなどとくだらないことに頭を悩ましている場合ではありません。

一方、後者の方たちは今と何ら変わらないのですから、「その時」がやってきても何もあわてることはありません。粛々と受け止めるだけのことです。

|

たいがぁ様 毎度ありがとうございます。

おっしゃるとおり組織の統合もあるでしょうし、ノンジャブといわれる他の認定機関から認定を受けているところへのくら替え、あるいは認定なしのところへの移転もあるでしょう。

組織の統合拡大は、認証機関もいけないとは言えないでしょうけど、審査料金が組織の人員の対数曲線で決まりますので、拡大は純粋に売り上げ減になります。複数の事業所がある場合、○○地区なんて称して規模を大きくして認証するのは安く上げるためですから。

ともかく、JABが収入減になるのは間違いなく、認証機関も収入減になるのも間違いありません。

後半については全く同意

まあ、会社を良くするためという認識の我々からすればドーデモイイハナシです

うそ800にもどる

預言者と予言者の違いくらいご存じでしょう?

預言者と予言者の違いくらいご存じでしょう?