PC Programming Vol.4で紹介したAVRトレーナーの作り方を簡単に説明します。記事を読んで作ってみたいと思った人は、参考にしてみて下さい。 まずは回路図です。 AVRからコネクタへの結線がごちゃごちゃしているように見えると思いますが、実際には隣り合ったピンをハンダ付けすれば済むようになっているので、見た目よりは簡単にできると思います。 作成するときは電源部分、RS232Cレベルコンバータ部分、AVR部分というふうに分けて作ると、作りやすいでしょう。 使用する部品は以下の通りです。

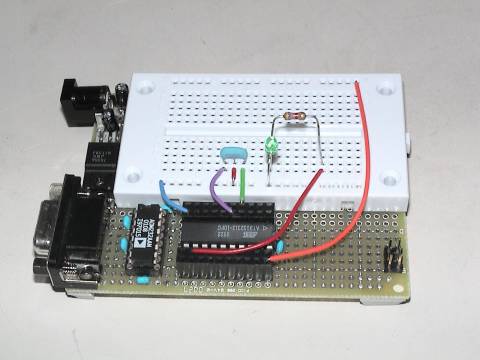

部品のレイアウトと配線は、以下の写真と図を参考にして下さい。

最初に配線図1に従ってスズメッキ線でハンダ付けしたあと、配線図2に従って被覆線を使ってハンダ付けします。 ISPを使う場合は、更に配線図3に従ってハンダ付けすれば完成です。ISP書き込みを行わない場合は必要ありません。配線図1〜3は配線面から見た状態になるように図を裏返してありますから、この図の通りになるようにハンダ付けすればOKです。 作り方としてはこれで全部ですが、作成するときに注意すべき点がいくつかありますので、以下に補足しておきます。秋月キットが目をつぶっても作れるという達人のかたなら、読み飛ばしても大丈夫です(笑)。 ●ACアダプタ用ジャックの加工 本来はプリント基板用のジャックを、むりやりユニバーサル基板で使うために端子を曲げています。三本ある端子のうち、後ろの二本を基板と平行になるように曲げ、手前の端子はユニバーサル基板の端から外に出して配線するようにしています。 このへんはジャックの種類によって形状が異なりますから、色々と工夫してみてください。

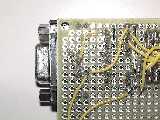

●RS232Cコネクタの加工 プリント基板用のRS232Cコネクタは、端子が千鳥になっているのでそのままではユニバーサル基板に装着できません。ここでは必要な端子以外はニッパーで切りとばし、むりやり足を曲げて基板の穴に入るようにしています。 コネクタがグラグラした感じになって不安に思う人は、コネクタ左右のネジ穴にスズメッキ線を通し、一端を半田付けしてぎゅっと引っ張ってからもう一端を半田付けするとしっかり固定されます。

●AVR端子とピンヘッダの半田付け AVR用のICソケットと、10Px2列のピンヘッダ用コネクタは、ユニバーサル基板上に間を空けずに配置して隣り合った端子を半田付けするようにします。

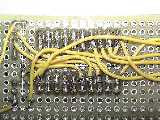

●ピンヘッダ セラロック用とISP用のコネクタは、以下の写真のような長い状態で売られているものを、適切な長さに折って使用します。 ピンヘッダを小さく折るのは意外と難しいので、ラジオペンチ等で固定してから折ると良いでしょう。

|