| Brake system | Brake hose replace |

| TECH GUIDE |

フロントブレーキではブレーキバルブからの金属配管はフェンダー内でゴム製ホースに接続され、キャリパーへと繋がります。ホースの劣化は他のホース類と同じく経年・距離とともに進行します。膨らんで圧力が逃げるようになるとブレーキフィールの悪化を来します。

部品番号: 95 494 973

国内標準価格: 5,440円/1本

初期制動が甘い・途中で踏力が強まるなどの症状が有りました。エア抜きでも改善は有りません。このためブレーキバルブかブレーキホースを原因として疑い、点検でホースの劣化を発見したため交換を行いました。

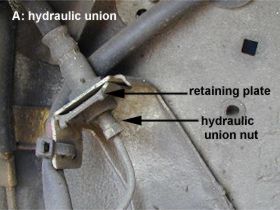

A: 金属配管との接合部

B: ブレーキホースをステーに止めるゴムブッシュ

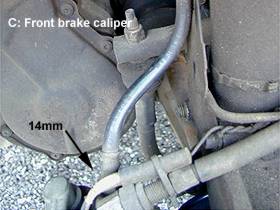

C: ブレーキホースとキャリパーの接合部

他のハイドロリック・ユニオンと同じく、中にマカロニタイプのオイルシールが入っています。ナットを外した後も配管が抜けにくい場合は金属管全体を持ち、少しずつこじるように外します。

次にブレーキホースを押さえているプレートを外します。挟み込んであるだけなので、バイスなどでくわえて揺すりながら手前に引き抜きます。

正ネジ(14mm)ですがオイルシールは有りません。

リヤブレーキ系はリヤサスペンションの圧力を利用しているため、圧力が掛かっていないエア抜きが出来ません。

標準車高でもできそうなのですが、実際は車高を最高として片側の後輪を設置させていないとLHMが出て来ません。

写真のようにジャッキアップポイントの片側をリジッドラックに載せ、車高は最大にしてエンジンをかけながら行います。

(C)Yohsuke NARABAYASHI