難易度表示〜●の数が多いほど難

あ行

か行

写真のようなかがり台を用いて、このようなスタイルでやるわけです。数本の太い麻糸(フィセル)を本の背に対して直角に張り、それに糸をからめながら折丁をかがっていく。本文の紙質や折丁の数などによってかがる糸の選び方も違ってくる。

私は縫い物が好きだからこういう作業は気持ち良い。この後に待っている力づくの作業の前の、穏やかなヒトトキ...。

半革装(革と革以外のものを組み合わせてする装丁)で、本の背と表紙の三方の端に革を配して、革の額縁のようにしたもの。製作例はこちらの『鏡・空間・オマージュ』へ。

半革装(革と革以外のものを組み合わせてする装丁)で、本の背と、角の部分に三角に革を配したもの。製作例はこちらの『フォーストロール博士言行録』へ。

製本する場合は、この紙の目が天地(たて)に通るように紙を使う。製本しているあいだは別になんの問題もないように思うが、だんだん乾いてくると妙にふくらんだりわい曲してきてバレバレになる。紙の目を間違う可能性は二分の一に過ぎないのだが、気を付ければ付けるほど間違ってしまうという法則のとおり間違うことが多く、とてもばかにされる。 紙を右上図のように軽く折ってみると、たてよこで折れ具合が違う。より折れやすい方向を紙の目と呼ぶ。わかりにくい場合は、使用する紙を小さく切って濡らすと図のように湾曲するので、それで確認する。

紙を右上図のように軽く折ってみると、たてよこで折れ具合が違う。より折れやすい方向を紙の目と呼ぶ。わかりにくい場合は、使用する紙を小さく切って濡らすと図のように湾曲するので、それで確認する。

製本の作業中はなにかと汚れたり散らかしたり濡れたりするので、作業服を着たほうがいい。市販のエプロンで充分なんだが、どうしても袖口が汚れるのが気になるので割烹着のような形が理想的、でも割烹着ってのもなぁ。

製本の作業中はなにかと汚れたり散らかしたり濡れたりするので、作業服を着たほうがいい。市販のエプロンで充分なんだが、どうしても袖口が汚れるのが気になるので割烹着のような形が理想的、でも割烹着ってのもなぁ。

そこで96秋冬バージョンとして、特製袖付きエプロンが登場。

全て直線裁ち、脇の下のところに袖(自分の腕の太さに合わせて立体裁断した筒)をくっつけただけ。機能美を追及して、今後のバージョンアップに期待。

ばらし(は行参照)終えた本文紙で、破けてしまったり完全な折になっていなかったり、また製本上の手法として元々の表紙を綴じ込むために、和紙を使ってつなぎあわせたりする作業のこと。

ほとんどの本はコストや制作の面から16ページや8ページを単位として台割は行なわれるが、どうしても出てしまう端数のページは、和紙をノドのところにたして(「アシ」という)、手前(後)の折にくっつけることになる。上述の表紙の綴じ込みも、この応用で組み込む。

もしも製本しなおしたい本が糸で綴じてない場合は面倒である。全ページをこうして16ページ一折に組み合わせて背中を和紙で貼り合わせることになる。

もしも製本しなおしたい本が糸で綴じてない場合は面倒である。全ページをこうして16ページ一折に組み合わせて背中を和紙で貼り合わせることになる。

さ行

が、それもいろいろあって、前者は「きれいなザンク」を用い、後者は「きたないザンク」を用いる。私が通うアトリエでは「きれい」と「きたない」の引き出しが別にしてあり、作業のなかで「ここは汚いザンクでいいの」とか「こういうときにきれいなザンクを使うの」とか注意がとぶわけです。ま、気弱な私は、とりあえずきたないザンクを用意するんです。

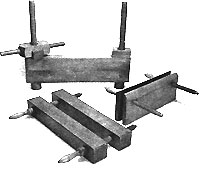

写真はプレス機。 製本の過程では何度もプレスにかけるが、その、時と場合によって0.5mm厚の亜鉛板を挟んでプレスすることで、よりマッタイラになるようにする。その板のこと。他にも「ひとすじ切り」と言われている0.1mm程度のちょっと切りをする場合や、「アンコシュ」と呼ばれる三角錐を切り取る時などにも使う。

製本の過程では何度もプレスにかけるが、その、時と場合によって0.5mm厚の亜鉛板を挟んでプレスすることで、よりマッタイラになるようにする。その板のこと。他にも「ひとすじ切り」と言われている0.1mm程度のちょっと切りをする場合や、「アンコシュ」と呼ばれる三角錐を切り取る時などにも使う。

ついでに言うが、これを使うときも、均等に圧がかかるように中央にきちんとセットしなければなりません。わかってはいるが作業の流れのなかでつい忘れてしまう、という種類の注意事項。

製本は直方体を追い求める作業なので直角定規は必需品だが、厳密にやろうとする人はこれを用いる。が、所詮材料が紙なので水準器を使って厳密にやるのは非常に困難。人間の目の錯覚といいかげんさをもって、円滑に作業を進めるのもコツ。

しかし製本している人の半数以上が、日常生活には必要ないはずの水準器をなんらかのきっかけで持っているというのは、どうしたことか。直角垂直フェチか。

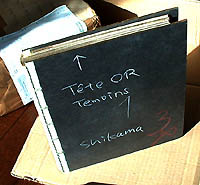

主に紙切れに書きためられた製本作業ノートのこと。

本来は薬の微量の調合のときに用いる薬匙だが、そのしなやかで丈夫な形状が、製本の際に役立つ。革や紙を貼ったときのちょっとしたはがれにノリをいれて押さえるときなど。

語源を同じくして「スガヌマる」という動詞もあるが、これは超難解語で解釈が難しいが、簡単に言うと酔っぱらって記憶をなくすこと。

手術用のメスも革をすくときによく用いる。専門の道具というのは機能美を追求されているから美しい。

た行

写真のように、LとTで型どられた定規。直方体をめざして製本していく過程では、常に身近に置いておく道具の一つ。木工道具にこれと似たものがあるが、Tを強調してあるこのタイプのものがいい。

写真のように、LとTで型どられた定規。直方体をめざして製本していく過程では、常に身近に置いておく道具の一つ。木工道具にこれと似たものがあるが、Tを強調してあるこのタイプのものがいい。

しかし使い慣れないと、これをどの角度でどうあてればいいのかよくわからなくなって、せっかくの道具の機能性を全く無視して使っていることもある。

● チリ〜本の構成へ

木製で両手で締めるタイプのプレス器。『花ぎれ』を編むときなどに重宝。道具って美しい、道具って欲しくなる、道具って、持ってるとなんでも出来る気になる...と、私も買いました、写真のなかの右側にあるようなタイプのものを。

木製で両手で締めるタイプのプレス器。『花ぎれ』を編むときなどに重宝。道具って美しい、道具って欲しくなる、道具って、持ってるとなんでも出来る気になる...と、私も買いました、写真のなかの右側にあるようなタイプのものを。

本文紙の上の部分(天)を、保護と装飾のために箔を貼ったり色を塗ったりするが、金箔をあてたものをこう呼ぶ。写真は天金されて返ってきたところ。

●● 天と地〜本の構成へ

<中とじ・ド(dos=背)段ボールの略称。オヤカタ(一般的には『わたしたちのせんせい』という立場の栃折久美子氏のことです)考案の一折綴じ製本の一種で、リップル(表面が波状のダンボール紙)を表紙に使う製本法。創和出版『ワープロで私家版づくり』(栃折久美子著)他にくわしい。

●

ノドと小口〜本の構成へ

な行

は行

古くからある製本法のひとつで、かがりに使った麻紐を本の表紙の厚紙に通すもの。ざっと数えても60以上の工程がある。「かいつまんで」ここに書いてみよう。

(01)本をばらす

(02)折り直す

(03)サティナージュ〜一折づつ48hプレス

(04)エバルバージュ〜切り揃える

(05)組み立て

(06)48hブロックプレス

(07)目引き

(08)かがり

(09)背仮留め

(10)フィセルをときほぐす

(11)カルトンを切る

(12)アフィナージュ〜カルトンの切り口を保護する紙を貼る

(13)耳の巾を計りカルトンに印す

(14)定盤のうえで背の丸みだし

(15)エトーにはさんで丸みだし

(16)フィセルの先をノリで固める

(17)カルトンを切る

(18)フィセルを通す穴を開ける

(19)カルトンにフィセルを通す

(20)フィセルをほぐす

(21)フロッタージュ前の24hプレス

(22)フロッタージュ。寒冷紗を貼ってそのまま24hプレス

(23)寒冷紗を切ってはずす

(24)ラッパージュ〜天地をやすりがけする

(25)天金など天の処理

(26)花ぎれ編み

(27)天地のチリ調整とカルトン小口切り

(28)ウースかける〜本文保護

(29)カルトンビゾーテ〜面取り

(30)フィセルの固定

(31)花ぎれの固定

(32)背貼り

(33)背のラッパージュ

(34)フォードー〜背を綺麗にして包帯巻きで固定

(35)表紙デザインと革の用意

(36)革すき

(37)革をひものに

(38)アンコシュ〜カルトンに切り込み

(39)背に革を貼る

(40)ソーブギャルドを外して溝をきれいにする

(41)シャルニエールの革すき

(42)シャルニエール貼り

(43)エラガージュ

(44)コンブラージュ

(45)仕上げ

(46)タイトル押し

(47)箱づくり

このようにしてコード(紐でも布を巻いたものでもいい)を芯にして絹糸で編み込んでいく。市販の本だと縞柄の布を使ったものをよくみかけるが、それはまさに糸で編み込んでいたことの名残。編み方もいろいろあり、実際きれいに編み上がるとここに指を引っかけるなんて、とてもできない。

花ぎれを編むのはなかなか集中力がいるし慣れるまでは大変。従って編み方の練習をしたあとは捨ててもいいのだが、本の背に縫いつけた糸を切って保存しておく人が多い。睫毛のようでもあり、虫のようでもある。色合いや大きさ、風合いのかげんで、ついつい名前をつけて標本してしまいたくなる。 簡単に製本するときは、紐を布でくるりと巻いたものをボンドではりつける。このようにして手締めプレスにはさんでやりたいところだが、手締めプレスがなければ「体育館座り」で両膝の間に本をはさんでやることになる。これはひじょーに苦痛、是非手締めプレスを用いられたい。

簡単に製本するときは、紐を布でくるりと巻いたものをボンドではりつける。このようにして手締めプレスにはさんでやりたいところだが、手締めプレスがなければ「体育館座り」で両膝の間に本をはさんでやることになる。これはひじょーに苦痛、是非手締めプレスを用いられたい。

市販されている本をいったんばらばらにして製本し直す場合の一番始めの作業をいう。

まずは表紙周りを丁寧にはずしておいて、本文を一折(だいたい16ページ)づつ真ん中の折で開いて綴じ糸をカッターで切る。とはいっても、最近の本は無線綴じがほとんど。本を、ちょっと強めにべーっと開いてみて下さい(本屋ではやめよう)。16pごとに綴じ糸が見えればいわゆる糸綴じ本。製本しなおす場合は糸綴じ本の方が断然やり易い。なにしろ一折づつ丁寧にはがし、さらに折の背中に残っているノリをこれまた丁寧になるべく本文紙を痛めないようにしてばらばらにする。

畳や板の間の間のゴミを丁寧にほじくり出すような快感はあるが、古くなった本の修理のためならともかくとして、市販の本を製本し直す場合は、(どうして出来上がっている本をわざわざこわすんだろう)と、我ながらいつも思う。

表紙に革を貼る時の準備段階で、すき終わった革にたっぷりのりを入れて乾かすと、『ひもの』のようにカワカワペロペロ状態になる。革はのりをよく吸うので、貼るときはたっぷりのりを入れなければならないのだが、あまりのりを入れすぎると今度は革が伸びきってしまう。そこで貼る前に一旦のりを革に入れて乾かし、貼るときに必要以上にのりで革を伸ばさないようにするためにひものを作る。

例えば写真の上のへらは、先が鋭角三角形状になっていて、さらに、へらを持ったときに(彫刻刀のように持ってみる)先端の3cm位が程良い角度を作って平面に平らに密着するように角度をつけてある。厳密な勘で、綿密な設計図を頭に描きながらやすりをかけて成形する。道具をつくるのも、大切。 紙や革に折り目をつけたり押さえたり・・・いろいろな作業に使う。水牛の骨(加工しやすいようにミルクケーキ状にカットしてあるもの)を買ってそれぞれ自分でやすりで削って作る。作業に合わせて微妙に違う種類のものを作る。成形したら亜麻仁油にしばらく浸けておき、味のあるとろりとした感じのへらが完成。

紙や革に折り目をつけたり押さえたり・・・いろいろな作業に使う。水牛の骨(加工しやすいようにミルクケーキ状にカットしてあるもの)を買ってそれぞれ自分でやすりで削って作る。作業に合わせて微妙に違う種類のものを作る。成形したら亜麻仁油にしばらく浸けておき、味のあるとろりとした感じのへらが完成。

ま行

いろいろな色の絵の具を液体の表面に浮かばして模様を作り、それを紙にうつしとったもの。糊質の溶液の上に水性の染料をスポイト状のものなどで1滴づつ落とし、くしなどで模様を付けていく。 今は便利な制作キットが商品として売っているので、それに自分が使いたい色の水性絵の具を追加し、あとは模様を付けるための道具を工夫すればいろいろ楽しめる。古典的なマーブル模様もいいが、手作りだと相当遊べます。

綴じて四角くなった本の背をにかわで固めて、かなづちを使ってまず丸みを出す。

最初はやさしく叩いて、くなくなにする。この時から、だいたいの丸みの目安を描いておく。

その後、きちんとプレスで固定してより激しくかなづちで叩いてまるみをだしていく。天と地の丸みの具合が同じになるように、時々このようにして紙を当てて書いて比べてみたり、プレスにはさんだ状態で上から見た時に、夏においしい素麺の束のように均等に折が開いて弧を描いている状態になっているかを見ながらすすめる。

ニカワの乾き具合とかなづちの叩き具合で、折が離れてしまったり、丸みが均等にならなかったり、なにかとトラブルは起きやすい。 背中が丸い本というのは、読むときに開きやすいし、美しい。この丸みはどのようにして作っているのか。

背中が丸い本というのは、読むときに開きやすいし、美しい。この丸みはどのようにして作っているのか。

●● 見返し〜本の構成へ

フィセルを穴に通すとき、コワフを作るとき・・・など、2本の手と顎やお腹だけでは足りない作業がたくさんあって、こころからもう一本手が欲しいと思う。

や行

ら行

半革装(革と革以外のものを組み合わせてする装丁)で、本の背の部分と小口側に革を配したもの。製作例はこちらの『グーテンベルクの銀河系』へ。

わ行 ●●●●● 渡辺ノオト

主にエンピツをもって書かれた、精密な製本作業ノートのこと。現存するノート中、最も正確との噂が高く、まだ完成していないにもかかわらず予約完売状態。特に花ぎれを編む行程で、独自の「上の芯と下の芯の湾曲の具合についての理論」が卓越。

/

●

●