|

|

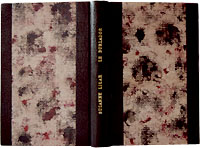

二年目となりいよいよパッセカルトンに挑戦。半革装なので、表紙用の紙づくりもはじまる。そこで今回は平さん手作りの紙をいくつか御紹介。テクスチャと色をお楽しみ下さい。 (2002.10.10 4-kama記) |

6)いよいよパッセカルトン。紙作りは楽しいが、epreuve、試験は試練。 6)いよいよパッセカルトン。紙作りは楽しいが、epreuve、試験は試練。

2年生になって、やっとパッセカルトンに挑戦する。但し2年生は半革装。3年生で総革装となる。毎年、パッセカルトンの他にブラデル(1年生で習ったくるみ製本)は必ず作らなければならない。先生のリリアンは両方合わせて10冊作れ、という。10月から翌年6月までの9カ月間だが、そんなに作れない、という生徒が大半だ。私は、「日本人」のせいか、その点だけは先生のいいつけを守っていたほうだ。それでも「ベルギー時間」にすぐに慣れてしまって、それ以上の点数はこなせなかっただろう。また、2年生はまだ相変わらず授業に気を抜けない、ということがあった。 1年よりはアトリエに行ける時間が増えたとはいえ、前半は(1年間のサイクルは上半期と下半期に分かれる。)家に仕事を持ち帰る、ということはほとんど出来なかった。それでも、デコールのことはいつも考えていた。他の人達はどうなのだろうか。私はまず色で、本をばらしたあたりから色だけは決まっていて、具体的なことを考えなければならない段階になってもほとんど変更がない。  私が3年になった時、古本屋さんをしているという青年が入学した。ジルというこの青年は大学で化学のディプロムをとった後、古書の世界に入ったという人。仕事をしながら学校に正規の学生として入ったのだから、いくらベルギー人でもかなり忙しかったらしい。ある時、「まどかはいつ、デコールのことを考えているの。」と聞かれた。私は「いつも」と答えた。これは嘘ではなかった。四六時中、ということではなく、外を歩いている時、授業の合間、夜中に目が覚めた時、どんな時でも考えることがある、という意味で「いつも」だった。

私が3年になった時、古本屋さんをしているという青年が入学した。ジルというこの青年は大学で化学のディプロムをとった後、古書の世界に入ったという人。仕事をしながら学校に正規の学生として入ったのだから、いくらベルギー人でもかなり忙しかったらしい。ある時、「まどかはいつ、デコールのことを考えているの。」と聞かれた。私は「いつも」と答えた。これは嘘ではなかった。四六時中、ということではなく、外を歩いている時、授業の合間、夜中に目が覚めた時、どんな時でも考えることがある、という意味で「いつも」だった。 装飾の為の紙の作り方は1年生の時にアシスタントの先生が教えてくれる。といっても、のりにグワッシュを混ぜて、紙の上にのせ様々な模様を描く、という方法を1種類だけ。それは基本中の基本であって、あとは生徒達の日々の研究でしかない。失敗を重ねながら、「自分らしい」ものを見つけていく。アトリエでは、そういった紙の研究をする時間はないから、家で夜、週末あるいは年に何回かの小休暇にするしかない。だから、アトリエに持ち寄った紙を見てもそれをどうやって作ったかはわからない。お互い聞けば説明はするけれど、それでもいかにも人のやり方を真似た、というものは見あたらない。おのずとその人らしい味わいというのが、でてくるものなのだ。

装飾の為の紙の作り方は1年生の時にアシスタントの先生が教えてくれる。といっても、のりにグワッシュを混ぜて、紙の上にのせ様々な模様を描く、という方法を1種類だけ。それは基本中の基本であって、あとは生徒達の日々の研究でしかない。失敗を重ねながら、「自分らしい」ものを見つけていく。アトリエでは、そういった紙の研究をする時間はないから、家で夜、週末あるいは年に何回かの小休暇にするしかない。だから、アトリエに持ち寄った紙を見てもそれをどうやって作ったかはわからない。お互い聞けば説明はするけれど、それでもいかにも人のやり方を真似た、というものは見あたらない。おのずとその人らしい味わいというのが、でてくるものなのだ。リリアンの先生であるベルフロワさんが考案したクロムコート染めという紙の作り方がある。片面をコーティングした紙にドイツのネオザポンという染料を石油や薬品に溶いて模様作っていく手法なのだが、リリアンはこの手法で繊細な美しい紙を作る。でも私たち生徒はほとんどこの手法を受け継がなかった。リリアンが積極的に教えなかったこともあるし、生徒達もその存在を知ってはいるものの、実際にはあまり関心を示さなかったこともある。このクロムコートを使った美しい作品を私も数多く見ているし、リリアンからも基本的な方法は教わったのだが、在学中は他のやり方で紙を作っていた。 結局、私はいろいろな紙をいじっているのが好きなのだ。和紙でも色、厚み、光沢、透明感の度合い、様々な違いがあり、着色するにしても、コラージュでもアプローチの仕方はいくつもある。自分で頭で考えていたものが、そのまま上手くいく時もあれば、全く考え違い、ということもある。考えていたことは上手くいかなかったのに、違う方法を発見した、ということもある。  授業の方では、当然のことながら好きなものもあり、嫌いなものもあり、この年の苦手は実は「美学」だった。この年の哲学や3年生の文化人類学の方がずっと面白かったというのは、私が根っからの美術系でないせいか。その頃は、いやこれは先生がよくないのだ、と自分では思うようにしていた。先生がよくないというより、その考え方への、深刻ではないにせよ、ある種の不信感というのは私にはあった。ただそれは、先生が悪いのではなく、ヨーロッパに厳然としてある美学という考え方に自分がなじめない、ということだったのだろう。とはいえ、私に「美学とは何か」ということを論じるような深い知識があったわけではない。直感的な反発に近かったと思う。

授業の方では、当然のことながら好きなものもあり、嫌いなものもあり、この年の苦手は実は「美学」だった。この年の哲学や3年生の文化人類学の方がずっと面白かったというのは、私が根っからの美術系でないせいか。その頃は、いやこれは先生がよくないのだ、と自分では思うようにしていた。先生がよくないというより、その考え方への、深刻ではないにせよ、ある種の不信感というのは私にはあった。ただそれは、先生が悪いのではなく、ヨーロッパに厳然としてある美学という考え方に自分がなじめない、ということだったのだろう。とはいえ、私に「美学とは何か」ということを論じるような深い知識があったわけではない。直感的な反発に近かったと思う。 ところで、この哲学の授業について思い出すことがある。2年生で同級生となったセリーヌだが、彼女はこの年哲学は履修免除となった。留年しても前の年に70パーセント以上を取得している課目は履修しなくてもいい。そこで、彼女がフランスから持ってきた「哲学のプチテキスト」を私に貸してくれるという。彼女が学校に持ってきてくれた「プチテキスト」とはフランスの大学入学資格(Baccalaureatバカロレア、略してBACバック)の受験参考書だった。その名も「"FLASH BAC ABC"(フラッシュバックABC)シリーズ 哲学」。この年から哲学の先生が代わり、前年度までの網羅的な哲学史ではなく、フッサールの現象学からハイデッガーへの道筋という内容で私にとっては面白かったが、貸してくれた参考書はあまり役にたたなかった。

ところで、この哲学の授業について思い出すことがある。2年生で同級生となったセリーヌだが、彼女はこの年哲学は履修免除となった。留年しても前の年に70パーセント以上を取得している課目は履修しなくてもいい。そこで、彼女がフランスから持ってきた「哲学のプチテキスト」を私に貸してくれるという。彼女が学校に持ってきてくれた「プチテキスト」とはフランスの大学入学資格(Baccalaureatバカロレア、略してBACバック)の受験参考書だった。その名も「"FLASH BAC ABC"(フラッシュバックABC)シリーズ 哲学」。この年から哲学の先生が代わり、前年度までの網羅的な哲学史ではなく、フッサールの現象学からハイデッガーへの道筋という内容で私にとっては面白かったが、貸してくれた参考書はあまり役にたたなかった。 それでも、私がこの受験参考書を読んで思ったことは、フランスと日本の高校生の違いについてだった。この参考書は、例えば「生」「死」「時間」「労働」といったテーマ別に分かれており、それぞれについてどの哲学者がどんなことを述べているか、といった構成になっており、各章の最後にはフランスのどの県で何年にどういうテーマが出題されたか、という資料がのっているところは、日本の様々な受験参考書と変わりがない。それでも、文学・哲学系でバックを取るフランスの高校生は上記のようなテーマで口頭試験に臨むのだ。自分の独自の意見を述べる必要はないのだろうが、過去の哲学者の考えを自分なりに構成し披露していく、という試練を経て(試験にあたるフランス語でepreuveという言葉がある。辞書に出てくる2番目の意味はまさに「試練」である。)大学に入るという点は日本の大学と多いに違う。勿論、フランスにだって落ちこぼれの学生はいるだろうし、大学に入ったからといってみんなが教養ある学生とは言えないだろう。フランス人が「そろって、いつも理論的」なわけもない。それでも、抽象的なテーマについて自分の考えを理論的に構成して表す18才がフランスには確実にいる、というのはちょっとした感動ではある。

それでも、私がこの受験参考書を読んで思ったことは、フランスと日本の高校生の違いについてだった。この参考書は、例えば「生」「死」「時間」「労働」といったテーマ別に分かれており、それぞれについてどの哲学者がどんなことを述べているか、といった構成になっており、各章の最後にはフランスのどの県で何年にどういうテーマが出題されたか、という資料がのっているところは、日本の様々な受験参考書と変わりがない。それでも、文学・哲学系でバックを取るフランスの高校生は上記のようなテーマで口頭試験に臨むのだ。自分の独自の意見を述べる必要はないのだろうが、過去の哲学者の考えを自分なりに構成し披露していく、という試練を経て(試験にあたるフランス語でepreuveという言葉がある。辞書に出てくる2番目の意味はまさに「試練」である。)大学に入るという点は日本の大学と多いに違う。勿論、フランスにだって落ちこぼれの学生はいるだろうし、大学に入ったからといってみんなが教養ある学生とは言えないだろう。フランス人が「そろって、いつも理論的」なわけもない。それでも、抽象的なテーマについて自分の考えを理論的に構成して表す18才がフランスには確実にいる、というのはちょっとした感動ではある。 そもそもフランスだけではなく、ベルギーでも学校の口頭試験はよく行われるらしい。ベルギー人の知り合いから聞いた話では、高校の口頭試験の時は多少は身なりに気を使って試験に行ったという(ラカンブルではみんな普段の格好です)。私はそもそもが外国語で話すのは苦手、という昔ながらの日本人で、まだ読んだり書いたりする方が得意だと自分では思っていた。1年生の美術史での失敗もあったから、口頭試験は出来るだけ避けたいものの一つではあったが、講義によっては先生の都合で口頭試験1本で選択の余地なし、というものもあった。学年が上がるにつれ慣れてきて、口頭試験でも比較的良い点がとれるようになったのは、日常生活でも学校でも、これはどうしても主張したい、言わずにはおれない、という切羽詰まった実践のおかげかもしれない。 そもそもフランスだけではなく、ベルギーでも学校の口頭試験はよく行われるらしい。ベルギー人の知り合いから聞いた話では、高校の口頭試験の時は多少は身なりに気を使って試験に行ったという(ラカンブルではみんな普段の格好です)。私はそもそもが外国語で話すのは苦手、という昔ながらの日本人で、まだ読んだり書いたりする方が得意だと自分では思っていた。1年生の美術史での失敗もあったから、口頭試験は出来るだけ避けたいものの一つではあったが、講義によっては先生の都合で口頭試験1本で選択の余地なし、というものもあった。学年が上がるにつれ慣れてきて、口頭試験でも比較的良い点がとれるようになったのは、日常生活でも学校でも、これはどうしても主張したい、言わずにはおれない、という切羽詰まった実践のおかげかもしれない。

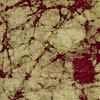

(写真上から順番に) 1.後姿の私は一体どこへ行くのか。前を歩くのは平カズオ。足の速い人だが、それにしても私たちはどうしてこんなに離れて歩いているのか。(photo by Tokyo Anchor) 2.ベルギー人から依頼されたブラデル。ボルドーのモロッコ革バンド装。紙は7と同じ手法。 3.(3−7は自分で作った紙)穴あき和紙に着色。うすく着色した台紙代わりの洋紙にのりで貼る。 4.5片面コーティングした紙をくしゃくしゃに丸め、しわだらけにする。裏面から濃い目のアクリル絵の具をぬると、しわでコーティングが「こわれた」部分から色がにじみ出る。乾いたら、表(コーティング面)から薄めの絵の具を塗る。 6.これも穴あき和紙を青・紫系で数量着色。ちぎって、薄く着色した洋紙の上に貼っていく。 7.イタリアのFABRIANOの紙に、網戸用の網をのせ、その上からアクリル原液の赤、黒、黄色で着色。乾いたら紙全体に緑のアクリルで着色。 |

|