ThinkPad としては比較的初期のモデルであり、TrackPointも無いので、デザイン的には

PS/55noteに近い印象を受けます。

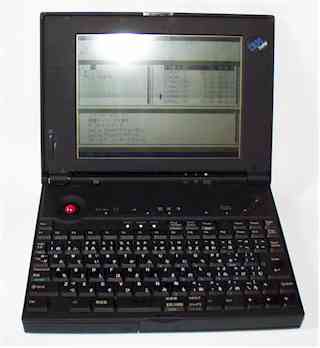

ThinkPad としては比較的初期のモデルであり、TrackPointも無いので、デザイン的には

PS/55noteに近い印象を受けます。この 220は、入手したときには液晶パネルのフレキが切断していましたが、荒治療の末、画像の通り無事表示できる様に復旧しています。

「サブノート」という言葉と、IBMの ThinkPadというブランド名を一躍有名にした記念碑的モデルとして、長く記憶に残ることは間違いないのが本機です。

しかしながら、まだこの 220では、サブノートとしての形態は発展途上であり試作機的要素が強く、故にサブノートとして話題となり期待を集めたものの、その先に見えてきた理想像と本機とのギャップは、まだまだ大きく離れていました・・・。

ThinkPad としては比較的初期のモデルであり、TrackPointも無いので、デザイン的には

PS/55noteに近い印象を受けます。

ThinkPad としては比較的初期のモデルであり、TrackPointも無いので、デザイン的には

PS/55noteに近い印象を受けます。

この 220は、入手したときには液晶パネルのフレキが切断していましたが、荒治療の末、画像の通り無事表示できる様に復旧しています。

液晶パネルは STN白黒16階調で、バックライトをオフしても使用できる半透過型となっています。

現在の視点からでも、「持って歩く」気にさせてくれるコンパクトなボディと質感は、素晴らしいの一言に尽きます。

現在の視点からでも、「持って歩く」気にさせてくれるコンパクトなボディと質感は、素晴らしいの一言に尽きます。

本体背面の盗難防止フック板のクローズアップです。

本体背面の盗難防止フック板のクローズアップです。

ご覧の通り、左右の背面にフック板が格納されています。

この様なフック穴が 2つも用意されている例は少ないのではないでしょうか?

私の勤務先では、ノートパソコンに盗難防止ケーブルを取り付けていますが、とても取り回しがしにくく不便なのです。

この 220の様に、左右いずれかフック穴を選択できると、非常に便利になるのではないかと思います。

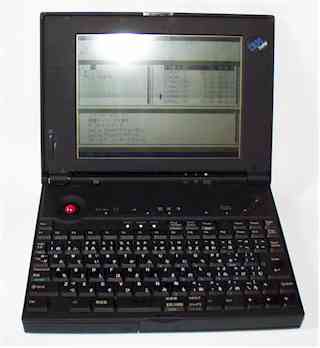

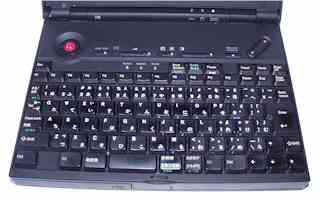

220のキーボードです。

220のキーボードです。

個人的な感想では、打鍵感はやや硬めなのですが、どうもしっくりこないといった感じです。

昨今のミニノートブームで、このキーボードもさほど小さく感じなくなってきましたが、当時はこのキートップの大きさからして、購入を躊躇する人も多かったのではないでしょうか?

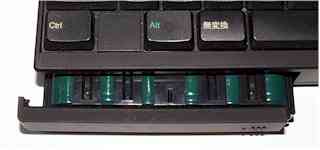

220のフロッピードライブです。

220のフロッピードライブです。

このフロッピードライブは、汎用性がとても高く、有名なところでは PalmTopPC110で、私が確認したところでは ThinkPad760EL(ということは、755から 770までの可能性も高い)でも使用でき、非常に重宝するアイテムです。

また、ケーブルもドライブ側が取り外しできる様になっており、使い勝手や可搬性(収納性)も優れていると思います。

ACアダプタ 3兄弟。(^^;

ACアダプタ 3兄弟。(^^;

右上が正規の 220用ACアダプタ。

左上が代用可能でコンパクトな CD-400用。(歯は格納可能)

下は ThinkPad史上最大と言われている ACアダプタで、PS/55note N27SX用。(これは220には使えません)

右下が標準添付の乾電池ケース、左下が別売の

Ni-Cdバッテリパック、上がライオスの急速充電器。

右下が標準添付の乾電池ケース、左下が別売の

Ni-Cdバッテリパック、上がライオスの急速充電器。

乾電池運用は緊急時には有効ですが、恒常的にはコストや使用済み電池の発生でベストとは言えませんでした。

もしNi-Cdバッテリパックが標準添付だったとしたら、運用面での評価が変わっていたかもしれません。

本体裏面のメモリスロット部分です。

本体裏面のメモリスロット部分です。

少々見難いのですが、右側が怪しげなサードパーティー製 8MBメモリです。

実はメモリボード側のソケットの間隔が正確でなく、かなり撓んだ状態で組み込まれています。

(変に歪んで見えるのはそのためです)

すぐ左となり中央にチャージャー基板が組み込んであります。

(ライオスシステムと小さな文字がシルク印刷されているのが判ります)

このキットにより、本体にてバッテリ充電が可能になりますが、現在では入手困難なようです。

比較のために写っている100円硬貨と比べると判りますが、非常に小さな基板です。

バッテリーは全面向かって左に格納されており、スライドパネルを動かすと左の様に引き出すことが出来ます。

バッテリーは全面向かって左に格納されており、スライドパネルを動かすと左の様に引き出すことが出来ます。

裏面ですが、露出したネジは最小限に押さえられ、とてもシンプルな外観です。

裏面ですが、露出したネジは最小限に押さえられ、とてもシンプルな外観です。

(故に分解の難易度は高い方だとも言えます)

中央左寄りの小さな点は、メモリスロット蓋の充電確認LED窓で、標準の蓋ではこの穴はありません。

色々と逸話のある裏挿し式PCカードスロット部分です。

色々と逸話のある裏挿し式PCカードスロット部分です。

私もご多分に漏れず X-Jackを持っているのですが、このスロットで使うことを考えると、思わず悩んでしまいますね。(笑)

電源スイッチと FDDコネクタのシャッター部。

電源スイッチと FDDコネクタのシャッター部。

電源スイッチは ThinkPad701Cほど固くはありませんが、入れにくく切りにくいかな?と思います。

FDDコネクタはシャッター付きで持ち歩きを想定している点では好感が持てますが、接続した場合は電源スイッチの操作がやや不便になってしまいます。

本体背面の状態。

本体背面の状態。

独立したPS/2ポートと、背面カバー内の CRTコネクタ、シリアルコネクタ、パラレルコネクタの順淳に配置されています。

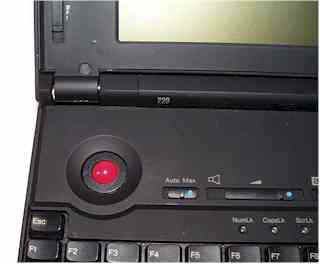

220は TrackPointでなく、左のようなトラックボールが装備されています。

220は TrackPointでなく、左のようなトラックボールが装備されています。

220登場時、また TrackPointを搭載したモデル自体ごく僅かでしたし、狭く限られたキーボード上のスペースに配置するのは当時は技術的に難しかったのかもしれません。

ボールがキーボードの奥に配置されているため、操作性はもうひとつですが、そもそも本機の処理性能では、このデバイスが有効に活躍するシチュエーションは少なかったのではないかと思います。

手持ちの本機は、最初に述べましたように液晶パネルのフレキが切断していたジャンク状態でした。

現在は修復の上、メモリ増設(+8MB=10MB)、HDD交換(80MB=>400MB)、CPUクロックアップ(16MHz=>25MHz)を施工しています。