トラックポイントの赤キャップと赤ラインボタンが無ければ、ThinkPadで無いと言われてもしょうがない(^^;ようなデザインになっています。

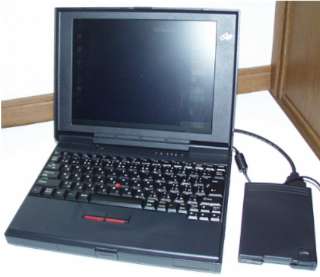

トラックポイントの赤キャップと赤ラインボタンが無ければ、ThinkPadで無いと言われてもしょうがない(^^;ようなデザインになっています。ThinkPad315Dは、365系の後継機となったローエンドモデルシリーズ

310系のマルチメディアモデルと位置付けられた機種です。

外観からして判る通り、基本設計等は従来のモデルとは全く異なるモデルですが、特に大きな特徴として

CPUが Socket7互換となっているという点が挙げられます。

このおかげで

CPUのパワーアップも容易で、手を入れて遊べるだけに意外と人気のあるモデルのようです。

トラックポイントの赤キャップと赤ラインボタンが無ければ、ThinkPadで無いと言われてもしょうがない(^^;ようなデザインになっています。

トラックポイントの赤キャップと赤ラインボタンが無ければ、ThinkPadで無いと言われてもしょうがない(^^;ようなデザインになっています。

本機の設計の経緯は判りませんが、製造は

365EDの時にも担当していた台湾の

Acerグループの手によるもので、チップセットに ALiのチップを採用していることからもその素性をうかがい知ることが出来ます。

(365EDは

ThinkPad然なデザインでしたが、本機は全くの独自デザインといった感じです)

他社でも事例がありますが、ひょっとしたら現地設計のベアボーンモデルをベースにした

OEM機なのかなぁって感じもしないでもないです。

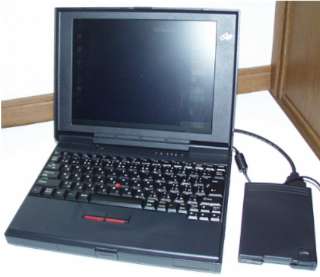

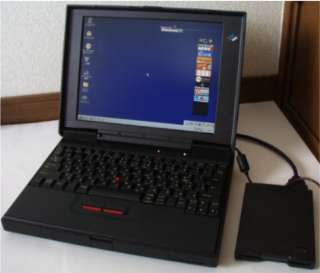

正面から見た

315D。

正面から見た

315D。

キーボード周りや液晶パネルヒンジの形状、インジケータLEDやステレオスピーカーなど、それまでの

ThinkPadに見慣れた目からすれば随分と変わったデザインとなっていますが、よーく見ると

560の影響を受けたのではないか?と思うところもいくつかあります。

(キーボードの両側やパームレスト部周囲の立ち上げ処理、前面のデザイン、トラックポイントのボタンの窪みなど・・・)

液晶パネルは 11.3インチで、SVGA(800x600)となっています。

ビデオチップは CT65550で PCIバス接続となっていて、2D表示なら現在でも無難にこなせます。

(Chips&Technologiesはインテルに吸収されてしまいましたが、現時点での最新版ドライバはインテルのサイトでダウンロードできます)

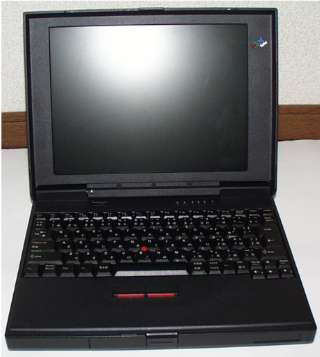

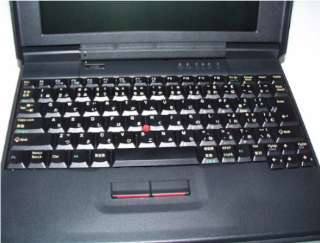

なんだか様子の変わったキーボード。

なんだか様子の変わったキーボード。

ThinkPadはキー配置の統一性で知られていますが、本機はそんな中でも比較的珍しい例外機種です。

(最近は例外がぽちぽちと増えているようですが・・・(^^;)

本機の場合は NumLockやカーソルキー周りの配置がかなり変わっていて、操作しているとかなり戸惑うことがあります。

これが通常の「ThinkPad配置」キーボードとなっていたら、それだけで相当本機の評価は高くなるんじゃないかと思います。

液晶パネルを閉じた

315D。

液晶パネルを閉じた

315D。

ThinkPadのエンブレムは丸型ではなく、文字切抜きタイプになっています。

ボディは無塗装で表面処理の関係で遠目にはメタリックっぽい感じに見えます。

この状態でも310/315系は随所に特徴があるので、他のモデルと一緒に並んでいても、判る人なら一発で見分けることが出来るでしょう。(^^)

背面のポート類。

背面のポート類。

左上段から、オーディオジャック(ライン入出力とマイク)、FDDコネクタ、シリアルポート、パラレルポート、CRT出力、PS/2ポートが配置されています。

PCカードスロットは左側面後ろ寄りにあります。

PCカードスロットは左側面後ろ寄りにあります。

シャッター付きでイジェクトレバーは格納式ですが、本体側面より一段奥に凹んでいる(更にカードは気持ち奥に入る)ので、カードの着脱がイマイチです。

なお、Card-BusやZVポートには対応しているようです。

底面はノッペリとしていますが、通気口が開いています。

底面はノッペリとしていますが、通気口が開いています。

この辺りは Socket7

CPU搭載で、流石に排熱処理が難しいといったところでしょうか。

いわゆる「傾き調整脚」は本機には無いこともわかります。

(このさっぱりした底面の状態も合わせて、コストダウンの影響といったところでしょうか・・・)

底面のメモリ増設スペースの状態。

底面のメモリ増設スペースの状態。

メモリーソケットは 2本あり、144p

EDOメモリが使用できます。

公式には 32MBx2=64MBまでとなっていますが、ひょっとしたら

64MB-DIMMも使用できるのかもしれません。

但しこの画像からも判るように、2つのソケットの間は極めてギリギリな寸法になっていますので、DIMMの背が少しでも高いと、2枚増設は不可能な感じです。

汎用品のEDO DIMMでも使用できますが、この点は増設時に注意が必要です。

(この画像では、32MB-DIMMを 2枚搭載しています)

315Dはマルチメディアモデルということで、CD-ROMドライブを内蔵しています。

315Dはマルチメディアモデルということで、CD-ROMドライブを内蔵しています。

ドライブは

10倍速で、本機では電源OFF時でもイジェクトできるタイプのドライブを搭載しています。

(このタイプのドライブは

NECの98note(PC-9821Na9)でも見たことがあります)

310では、この部分に FDDを内蔵しています。

CD-ROMドライブのすぐ後ろ寄りには、小さな電源スイッチがあります。

(白い点のマークがついています)

大きさからしてスライドスイッチではなく、プッシュスイッチになっています。

誤投入防止のためか、少し長めに押さないと電源が入らないようです。

CD-ROMドライブの手前、パームレスト下にはバッテリーパックが格納されています。

CD-ROMドライブの手前、パームレスト下にはバッテリーパックが格納されています。

内部の構造の差異はありますが、パームレスト部分が熱を持つというのは、操作上は(寒い時期でもない限り)快適とは言えない気がします。

パームレスト右寄り前面には、ネームプレート用の凹みがあるのが判ります。

本体から取り出したバッテリーパック。

本体から取り出したバッテリーパック。

701Cや

C23Vみたいな感じですが、本体横幅いっぱいとまではいかないです。

(左端はハードディスクパックの格納スペースになっています)

バッテリーは Ni-MHで、カタログスペック上では

3時間半位のバッテリー稼働時間があります。

先にも述べましたが、Ni-MHバッテリーですから充放電には発熱が常に付きまとうわけで、パームレストが生暖かくなってしまう傾向があります。

本体前面左寄りにはハードディスクパックが内蔵されています。

本体前面左寄りにはハードディスクパックが内蔵されています。

パックは底面の蓋を固定するネジを外してあげれば、容易に取り出すことが出来ます。

かなりちゃちな構造のパックですが、そのおかげで換装はとっても簡単です。

コネクタ側に固定テープが貼り付けてありますので、これを剥がしてしまえば、素手でバラせてしまいます。

(但しパックの端面で手を怪我しない様にご注意)

パックは内ネジ用に設計されていますが、外ネジタイプでも別段支障なく組み込み出来ます。

(特に外部からネジで固定するような構造にはなっていないのです)

315Dの外付けフロッピーディスクドライブ。

315Dの外付けフロッピーディスクドライブ。

外観からして互換性が無さそうな形状をしていますが、ケーブルの仕様は間違いなく他のモデルとは互換性がありません。

この画像からは判りにくいですが、背面寄りは緩い曲線を描いていて、他のThinkPadのフロッピードライブを見慣れた眼からすれば、とても変わった感じがします。

でも、FDDとケーブルが分離できるという点は、持ち運びの際にFDDの嵩張りを少なくできる効果があるので

Goodじゃないかと思います。

315DのACアダプタです。

315DのACアダプタです。

こちらは 310/315系で初めて登場してきた形状のようですが、i1400系に似たような形状のものが添付されていたような(曖昧な)記憶があります。

出力は 19V 2.4Aと表記されていて、わざわざ「for ThinkPad

310」という表記もあります。

紛失しても、現行の丸型プラグのACアダプタで代用できるようです。

本機は弟のところへの貸出用として購入したものですが、眺めれば眺めるほど、あれもこれもしてみたくなる面白いモデルです。

本機は弟のところへの貸出用として購入したものですが、眺めれば眺めるほど、あれもこれもしてみたくなる面白いモデルです。

CPUのアップグレードも、ディスクの交換も比較的容易に出来る、なかなか潰しの利く意外なマシンです。

噛めば噛むほど味が出る、スルメのようなノートパソコンですね。(^^;

CPU Pentium 133MHz L2:256KB

RAM 32MB Max.64MB (144p EDO 32MB x2)

HDD 1.08GB (E-IDE)

LCD 11.3" SVGA TFT (800x600)

VGA CT65550 (V-RAM: 1MB)

CD-ROM 内蔵 10x

その気があれば CPU換装などでかなりのパワーアップが出来るなど、非常に柔軟性のあるモデルです。

無改造でも、あとはモデムカードを用意すれば一通りのことはこなせる万能モデルといったところです。

流石に現行機に比べれば基本設計は古いものの、周りにサポートしてくれる人がいれば、初心者にもそこそこおすすめできるんじゃないでしょうか。

- CPU は Socket7仕様のCPUに換装できます。処理速度に不満が出てきたら、パワーアップして延命もできます。

買い替えを考える前に、情報収集する価値は十分にあるでしょう。

(但し、高いクロックのCPUでは、放熱などの問題をクリアする必要があります)- メモリーは EDO 144pタイプです。公式には 32MB-DIMMを 2個搭載するのが上限となっています。

315Dの場合は最初から 16MBの DIMMがふたつ入っていますので、ちょっとコスト的に勿体無いところかもしれません。- HDDは E-IDE対応で、内ネジで12.7mmクラスのドライブが組み込みできますが、外ネジタイプでも組み込み出来ます。認識できなかったりブートできないトラブルを考慮して、4.3GB位が上限と考えるのが無難なようです。

(2001/03/01 記)