異色のモデルで、決して有名とまではいきませんが、中古で非常によく見かける機会の多い機種です。

異色のモデルで、決して有名とまではいきませんが、中古で非常によく見かける機会の多い機種です。そもそもこの筐体の色は、塗装を省略してコストダウンすることとデザイン的見地から採用されたと言われています。

(当時はノートパソコンはグレー系統が殆どで、むしろ黒の方が異色でした)

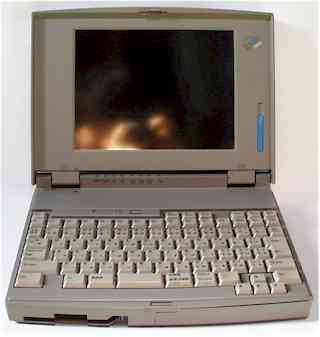

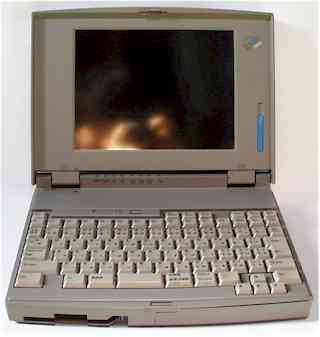

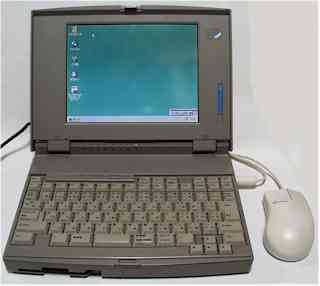

ThinkPadや PS/55noteというと「黒いノートパソコン」というイメージを真っ先に思いつく方も多いかと思います。

そんな黒いマシンの中にあって、唯一グレーの筐体で異彩を放つのが、この

ThinkPad330シリーズです。

異色のモデルで、決して有名とまではいきませんが、中古で非常によく見かける機会の多い機種です。

異色のモデルで、決して有名とまではいきませんが、中古で非常によく見かける機会の多い機種です。

そもそもこの筐体の色は、塗装を省略してコストダウンすることとデザイン的見地から採用されたと言われています。

(当時はノートパソコンはグレー系統が殆どで、むしろ黒の方が異色でした)

この 330Cは先行して発表された 330Csの上位モデルで、液晶パネルを

DSTNから TFTに変更したもので、その中でもこの JJWモデルは最上位の機種です。

コストパフォーマンス重視の 300番台にあって、70万円台という高い定価に設定されていました。

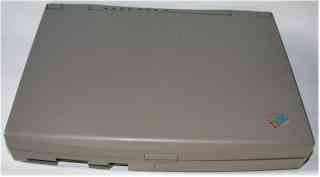

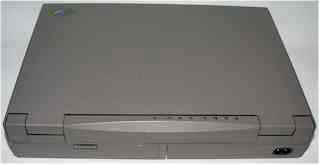

液晶パネルを閉じた状態。

液晶パネルを閉じた状態。

かなりノッペリとした印象があります。(^^;

本機は RICOHの他、日立にもOEMされています。

今の視点からすると、IBMのエンブレムよりもずっと似合っている気がしないでもないですね。

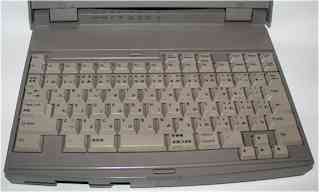

キーボードには

TrackPointはまだ搭載されていませんが、同時期に発表された

ThinkPad750Cで TrackPointのボタンとなった「土手」がキーボード手前にあります。

キーボードには

TrackPointはまだ搭載されていませんが、同時期に発表された

ThinkPad750Cで TrackPointのボタンとなった「土手」がキーボード手前にあります。

本体手前左側から、FDD、D-RAMカードスロット(蓋の中に隠れている)、HDDパックスロット(これも蓋に中に隠れています)が配置されています。

D-RAMカードスロットと

HDDパックスロット部分。

D-RAMカードスロットと

HDDパックスロット部分。

このモデルはメモリ容量は12MB固定となっているため、D-RAMカードスロットは閉鎖されています。

閉鎖板を外すと当然ながら D-RAMカード用ソケットは無く、D-RAMチップがメインボードに直接実装してあります。

FDD部分のクローズアップ。

FDD部分のクローズアップ。

FDDのシャッターが黒色になっていますが、わざわざここまでグレーにするのはコストダウンに逆効果になってしまう為にこうなってしまったのかもしれません。(^^;

PCカードスロットは本体左側面に配置されています。

PCカードスロットは本体左側面に配置されています。

内部構造的にはFDDの上にスロットが乗る形になっているので、蓋の大きさに比べるとちょっと変な感じです。(^^;

また、このスロットの高さ位置から、X-Jackコネクタに接続したケーブルに操作時に触れてしまう可能性があります。

(以前、某社のノートで通信中にモジュラーケーブルを引っかけて抜いてしまった経験が良くあります)

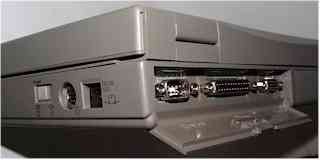

右背面角の様子。

右背面角の様子。

電源スイッチが右側面にある ThinkPadは比較的少数派のようです。

背面のコネクタは、シリアル/パラレル/CRTの 3種類が並んでいます。

インジケーター周辺。

インジケーター周辺。

インジケーターのレンズが丸くなっているのは、初期のThinkPadの中では比較的少数派でした。

サスペンドスイッチとボリュームスライダーがボディカラーに沈んでしまっています。

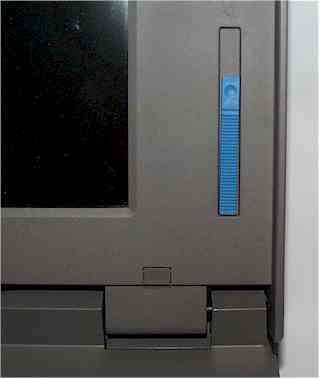

液晶パネルの輝度調節スライダー。

液晶パネルの輝度調節スライダー。

このスライダー自身がブルーなのは、330Cシリーズが唯一の様です。

TrackPointが無いだけに、このスライダーはボディカラーのグレーに対して、とても良いアクセントになっています。

本機のTFT液晶パネルは表面の反射が強く、使用中に背景の映り込みが気になることもしばしばあります。

また、視野角も比較的狭く、特に上下に関しては DSTNより多少改善されている位の視野角となっていて、やや扱いにくいきらいがあります。

キーボード手前中央の液晶パネルのロック用爪が入る穴です。

キーボード手前中央の液晶パネルのロック用爪が入る穴です。

液晶パネルを開いた状態では、ご覧の通り穴が閉鎖されるという凝った作りです。

このロック爪が中央にひとつというのも、ThinkPadの中では割と珍しいです。

(爪がひとつだけのモデルでも、中央からオフセットされている物が殆どです)

内蔵のACアダプターです。

内蔵のACアダプターです。

本機は省スペースデスクトップ機という用途に主眼を置いていた様で、バッテリーパックはオプションで、ACアダプターが本体に内蔵されています。

(バッテリー運用時は内蔵ACアダプターを外して、専用キットで外付けACアダプタ化するようになっています)

この内蔵ACアダプタにより、コストダウンだけでなく、省スペース性や設置の簡易性も向上しています。

本機は、この色と微妙な曲線を持った筐体から、NECのワープロ専用機(文豪mini5

si)にソックリです。(^^;

本機は、この色と微妙な曲線を持った筐体から、NECのワープロ専用機(文豪mini5

si)にソックリです。(^^;

これでプリンタを内蔵していたら・・・と意地悪なことを考えてしまいますね。

本機の筐体の曲線で最も顕著な箇所が上部背面よりの部分で、ぱっと見たときには判りにくいのですが、この角度から見るとかなり大きくコーナーが削り落とされています。

本機の筐体の曲線で最も顕著な箇所が上部背面よりの部分で、ぱっと見たときには判りにくいのですが、この角度から見るとかなり大きくコーナーが削り落とされています。

逆に前面側は、緩い曲線を描いて膨らんでいます。

一応

Windows95も動作しますが、CPUの能力(IBM486SLC2/50MHz)やメモリの上限容量(12MB)から実用性は低く、Windows3.1が限度でしょう。

一応

Windows95も動作しますが、CPUの能力(IBM486SLC2/50MHz)やメモリの上限容量(12MB)から実用性は低く、Windows3.1が限度でしょう。

しかし、リース落ちと思われる中古機が比較的良く見かけることから、当初の狙いであったと思われる「企業向コストパフォーマンス重視モデル」という路線は、相当成功していたのではないかと思われます。

とにかく、スペック的には今となってはつまらないモデルに落ちぶれてしまいましたが、細部を見るとなかなか面白い機種です。