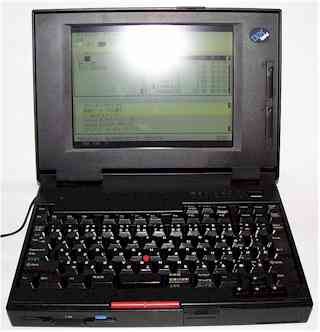

トラックポイントのキャップとボタンの赤色が、モノクロ液晶とは何ともミスマッチです。(^^;

トラックポイントのキャップとボタンの赤色が、モノクロ液晶とは何ともミスマッチです。(^^;ThinkPad340は ThinkPadシリーズとしては恐らく最後のモノクロ液晶搭載ノートとなったモデルです。

他社のモノクロ機の最終モデルがそうであったように、コストダウン重視のシンプルな仕様にまとめられています。

更に本機はその後登場した 340CSEや

345C(s)の母体となり、ローエンドモデルの基礎となりました。

トラックポイントのキャップとボタンの赤色が、モノクロ液晶とは何ともミスマッチです。(^^;

トラックポイントのキャップとボタンの赤色が、モノクロ液晶とは何ともミスマッチです。(^^;

モノクロ機ということで、Windowsの使い勝手はもうひとつですが、IBM486SLC2-50MHzの CPU性能を生かすには、DOSでの運用がベストではないでしょうか?

ナリはA4サイズのスタンダードな姿に見えますが、よく観察するとコストダウンを優先した設計になっていて、他のモデルと比べると随分と印象が異なります。

日本国内向けの

ThinPadシリーズでは、どうやら本機が唯一のモノクロ液晶でトラックポイント搭載のモデルのようです。

日本国内向けの

ThinPadシリーズでは、どうやら本機が唯一のモノクロ液晶でトラックポイント搭載のモデルのようです。

筐体のテカりから判るように、ボディは無塗装で、悪く言えば「かなり安っぽい」印象を受けます。

モノクロ機ということで、重量はかなり軽く感じられます。(2kgちょっと)

モノクロ機ということで、重量はかなり軽く感じられます。(2kgちょっと)

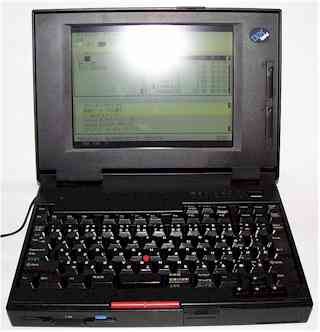

IBMのロゴは青一色で、ローエンド機として無駄を省いたスペックと共に、割り切り故の潔さも感じずにはいられません。

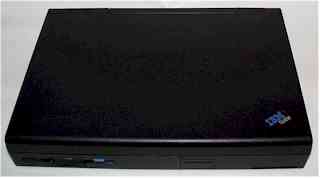

バッテリーパックにもコストダウンの影響が顕著に見られます。

バッテリーパックにもコストダウンの影響が顕著に見られます。

バッテリーは Ni-Cdを採用しており、バッテリーパックの本体装着方法も本体底面のくぼみにはめこむだけという単純なものになっています。

Ni-Cdバッテリーパックは

701Cでも採用されていますが、こちらは制御チップ入りのインテリジェントなものだったのに対して、340の方は恐らく保護ヒューズのみの単純なものと思われます。

底面のバッテリーパックを外し、メモリースロットの蓋を外したところ。

底面のバッテリーパックを外し、メモリースロットの蓋を外したところ。

メモリー増設はご存知D-RAMカード方式ですが、CPUの仕様上8MB増設(本体と合わせて12MB)までです。

中央の銀色のカバーはトラックポイントのシールド板と思われます。

背面のポート類です。

背面のポート類です。

必要なポートは一通り揃っていて、中央には

PCカードスロットが1基装備されています。

360等には装備されている拡張コネクタが本機には無いので、この背面のPCカードスロットが唯一の機能拡張手段となります。

360等には装備されている拡張コネクタが本機には無いので、この背面のPCカードスロットが唯一の機能拡張手段となります。

このPCカードスロットは

1枚のカードしか使用できませんが、TypeIIIカードも使用できるように挿入口が大きくなっています。

詳細追試をしていませんが、Play At Will

をインストールしてもカードコントローラを組み込む際にハングする現象を経験したことがあります。

ACアダプタは、電圧仕様等は他の

ThinkPadに準じていますが、プラグの大きさの関係で互換性がありません。

ACアダプタは、電圧仕様等は他の

ThinkPadに準じていますが、プラグの大きさの関係で互換性がありません。

モノクロ仕様で消費電力が小さい為か、DC側コードは細く、やたらと長い(^^;です。

この辺はコストダウン影響なのかもしれませんね。