画像の状態もよろしくありませんが、現物もあまり状態が良くありません。

画像の状態もよろしくありませんが、現物もあまり状態が良くありません。なんとか稼動可能といった状態です。

Windowsが立ち上がりそうな雰囲気ですが、調子が悪く、この直後にエラーで停止してしまいました。

本機は日本未発売モデルです。

時期的に日本国内では

ThinkPad330Csが出ていたときに発売されたモデルのようですが、330Csと比べると、こちらに方がより

Windows向けな仕様になっているようです。

画像の状態もよろしくありませんが、現物もあまり状態が良くありません。

画像の状態もよろしくありませんが、現物もあまり状態が良くありません。

なんとか稼動可能といった状態です。

Windowsが立ち上がりそうな雰囲気ですが、調子が悪く、この直後にエラーで停止してしまいました。

調子良く稼動していた時の印象は、ThinkPad330Cに比べてかなり軽快です。

本機のCPUは 486DXをベースに開発された

486SLなので、386SXと同じバス仕様の

IBM486SLC2よりも、スループットがかなり改善されているのではないでしょうか。

液晶パネルはSTNカラーで、この点では

330Csに比べるとワンランク落ちるかな?と思います。

見た目は

PSnote425とほぼ同じです。

見た目は

PSnote425とほぼ同じです。

(と言うより、本機がPSnote425の母体機種となっています)

カラー液晶のため液晶パネル部分が厚くなっており、後面寄りのところで

2mm位の段差ができてしまっています。

重量も当然ながら、PSnote425より重くなっています。

キーボードは

PSnote425と同一です。

キーボードは

PSnote425と同一です。

Fn+F1でBIOS呼び出し(701Cと同じように常時呼び出し可能)、Fn+F2がLCD表示反転です。

この画像で装着しているトラックポイントのキャップはオリジナルの物で、初期の搭載機に見られるツルツルタイプのものです。

現在のザラザラタイプのキャップでも、とりあえず装着可能になっています。

エンブレムの表記に注目。

エンブレムの表記に注目。

筐体本体にはモデル名が表記されていないためなのか、しっかりと「350C」と表示されています。

液晶の表示が白く飛んでいるのは、反転表示になっているためです。

本機はカラー液晶モデルですが、先に記述しましたFn+F2での反転表示切り替えが何故か機能してしまいます。

(当然ながら、変テコな色になってしまいます。(^^;)

背面から見た本機。

背面から見た本機。

液晶パネルの根元の亀裂のほか、背面カバーが失われており、状態は最初に述べた通りです。

側面は FDDとモデムジャックがあります。

モデム基板の謎については、PSnote425と同じで、全く同一の基板が組み込まれていました。

背面右寄りには、PSnote425には無かった

PCカードスロットがあります。

背面右寄りには、PSnote425には無かった

PCカードスロットがあります。

TypeI/IIが

1枚のみ使用可能ですが、この画像から何となく判るように、挿入やイジェクトがかなりやりにくいです。

なお、スロットには一応(?)シャッターがついています。

背面コネクタの配置は当然ながら

PSnote425と同じです。

背面コネクタの配置は当然ながら

PSnote425と同じです。

主電源スイッチもあるので、なんだか

PS/55noteみたいです。(^^;

底面は、表記されているモデル番号(2618)まで同じなので、PSnote425と全く見分けがつきません。

底面は、表記されているモデル番号(2618)まで同じなので、PSnote425と全く見分けがつきません。

筐体は無塗装のように見えますが、艶消しの甘い黒色で塗装されていて、手前側角部分が塗装が磨耗してしまい、下地の銀色(電磁波対策のための塗装?)が見えて光ってしまっています。

バッテリースロット蓋とメモリスロット蓋を外した状態。

バッテリースロット蓋とメモリスロット蓋を外した状態。

入手時に本機は幸運にも、バッテリーパックが付属していました。

メモリスロットの状態。

メモリスロットの状態。

PSnote425の項でも触れましたが、72p/FP/NPのSIMMにて、32MBまで増設できます。

(オンボードと合わせて 36MB)

ThinkPad330Cなどでは

CPUの仕様上12MBまでしか増設できないのとは雲泥の差と言っても過言ではありません。

これだけ増設できると、Windows95でもなんとかなりますから、それなりに使い道が思いつきそうです。

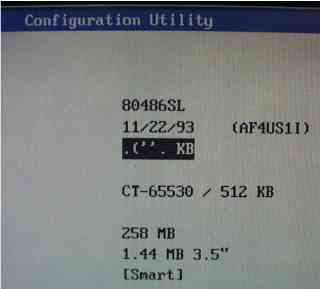

32MB-SIMM装着時のBIOSセットアップ画面。

32MB-SIMM装着時のBIOSセットアップ画面。

メモリ容量の表示が「.(’’.KB」と、まさにちょいとビックリな表示になってしまっていますが、トータル36MBで正常に動作します。

この他、CPUが80486SL(25MHz)、ビデオチップが

C&T65530(V-RAM:512KB)、HDDが250MB内蔵であることも判ります。

(HDDは換装せず、オリジナルの状態です)

330C(s)のEasySetup画面がモノクロ仕様なのに対して、本機は

Phenix-BIOSを採用しており、テキストベース表示ですが、カラー対応となっています。

350Cのバッテリーパック。

350Cのバッテリーパック。

本体装着時に、このラベル面側が隠れてしまいます。

バッテリーは Ni-MHで、バッテリー駆動時間は不明です。

(このバッテリーパックは死んでしまっているのか、充電ができません)

セルを並べて上下にカバーと端子を取り付けて、全体をフィルムで覆っただけ、といった感じのシンプルなものです。

350C(左)とPSnote425(右)の貴重な(?)ツーショット。

350C(左)とPSnote425(右)の貴重な(?)ツーショット。

350CのSTNカラー液晶が僅かに小さいことが判ります。

(350Cが 9.2"、PSnote425が 9.5")

この角度からは、あとはエンブレムの違いしか判りません。

液晶パネルヒンジ付近の比較。

液晶パネルヒンジ付近の比較。

下が350Cで、上がPSnote425。

本体下回りは同一ですが、カラー液晶搭載のためにこのような差が出てしまっています。

元々ヒンジ基部が壊れやすいきらいがありますが、カラー液晶化のために重量が増えてしまい、手元の350Cのようにさらに破損してしまうという傾向がありそうです。

PCカードスロット付近の比較。

PCカードスロット付近の比較。

下の350Cが TypeI/IIスロットを装備しているのに対して、上のPSnote425では省略されています。

また、単にブランクカバーが付いているのではなく、底面筐体パーツでスロットの存在が完全に無くなっています。

本機入手時に添付されていた

ACアダプター。

本機入手時に添付されていた

ACアダプター。

オリジナルの物かどうかは不明(少なくともDCプラグは交換されている)ですが、日本国内モデルでは見たことが無い形状のような気がします。

IBMの文字の裏側にコンセントに挿す歯がついていますが、701C付属ACアダプターのように歯を折りたたむ事はできないタイプです。

全体に並目模様(?)が入っており、大きさも701C用よりも一回り大きいです。

CPU Intel486SL-25MHz

RAM 4MB Max.36MB(公式には20MB)

HDD 250MB(他にもいくつかの容量のモデルがあった模様)

LCD 9.2"STNカラー(256色発色可能)

VGA C&T 65530 V-RAM 512KB

PSnote425に比べると、PCカードスロットとカラー液晶により、それなりに使えるモデルです。

基本的な注意点は、PSnote425とほぼ同じです。

- 首折れが発生しやすいので、早めに修復すると良いです。

修復時には、ヒンジの位置ぎめを正確かつ慎重に。

(私はここで手を抜いたので、組み立てに大変苦労しました)- メモリは汎用のSIMMでいけると思いますが、バックアップバッテリーの格納位置と干渉しやすいので、背の低いSIMMであることが必須条件です。

また、SIMM中央の溝にソケット側の突起がはまらないことが多いので、ソケットの突起を除去すると便利かもしれません。

なお、CPUの仕様上、16MB以上に増設できます。- HDDは E-IDE未対応と思われます。内ネジで17mm以下のドライブが組み込みできます。

- 入手時に電源の有無を確認しておきましょう。

- 解体が非常に面倒で、首折れ状態だと更に厄介なので、米国IBMのサイトでメンテナンスマニュアルをダウンロードしておきましょう。

(2000/03/31 記)