365EDは

CD-ROMドライブ内蔵のマルチメディア志向のモデルで、現在の

iシリーズの原点とも言えるモデルです。

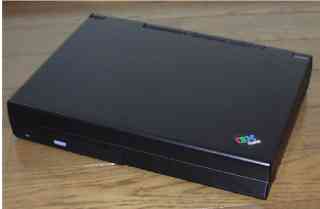

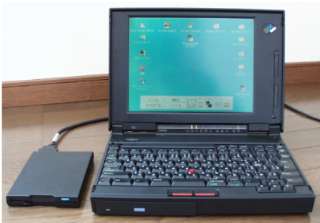

365EDは

CD-ROMドライブ内蔵のマルチメディア志向のモデルで、現在の

iシリーズの原点とも言えるモデルです。液晶パネルを閉じた外観からは、意外と変わった本機の特徴は、一見して判らない地味な姿です。

ThinkPad365EDは、台湾製(設計も?)の ThinkPad300番系列の最初のモデルの様です。

(正確には365Cというモデルが存在していて、その改良モデルです)

486系CPUを搭載した最後の ThinkPadで、従来機で重視されていた互換性よりも、コストダウンに重点を置いたモデルと言えます。

365EDは

CD-ROMドライブ内蔵のマルチメディア志向のモデルで、現在の

iシリーズの原点とも言えるモデルです。

365EDは

CD-ROMドライブ内蔵のマルチメディア志向のモデルで、現在の

iシリーズの原点とも言えるモデルです。

液晶パネルを閉じた外観からは、意外と変わった本機の特徴は、一見して判らない地味な姿です。

CPUには Cyrixの

5x86C-100を搭載していて、486系マシンとしてはトップクラスの性能を秘めているのですが・・・

300系列では同時期に登場した365XDと共に初めて内蔵されたCD-ROMドライブは、ATAPI接続・4倍速で固定式となっています。

300系列では同時期に登場した365XDと共に初めて内蔵されたCD-ROMドライブは、ATAPI接続・4倍速で固定式となっています。

他にベースモデルとなった

365Eとの違いとしては、音源チップの搭載、FDDの仕様の違いが挙げられるようです。

右側面は、後ろ寄りにPCカードスロットがある点は他のThinkPadに準じていますが、スロットに開閉式の蓋(底面に格納可能)が付いている点が従来機とは異なります。

右側面は、後ろ寄りにPCカードスロットがある点は他のThinkPadに準じていますが、スロットに開閉式の蓋(底面に格納可能)が付いている点が従来機とは異なります。

またPCカードスロット手前には、内蔵モデムジャック用と思われる閉鎖板があります。

背面のレイアウトは従来機とは明らかに異なります。

背面のレイアウトは従来機とは明らかに異なります。

右から電源ジャック、MIDIコネクタとFDDコネクタ、パラレルポート、CRT出力、シリアルポート、PS/2ポート、そして普段は閉鎖板に隠れている拡張バス?の順に並んでいます。

また、IrDAポートも搭載しています。

いっぽう、左側面について、オーディオ入出力とヘッドホンジャック、電源スイッチのみの配置となっていて、この面についてはあまり大きな違いは感じられません。

いっぽう、左側面について、オーディオ入出力とヘッドホンジャック、電源スイッチのみの配置となっていて、この面についてはあまり大きな違いは感じられません。

なお、ベースモデルの365Eについては、音源未搭載にも関わらず、ジャックのみ存在するという話を聞いたことがことかあります。(本当なのでしょうか?(^^;)

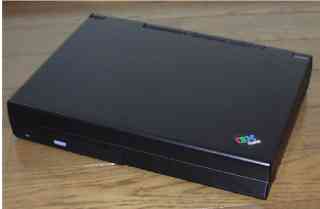

キーボード全体の様子。

キーボード全体の様子。

基本的には 755CE/CXと変わらない感じに見えます。

TrackPointIIIのボタンは、手前に引いてロックできるタイプです。

普及モデルとはいえ、今時のマシンとは比べ物にならない入力の快適さは、700系譲りです。

キーボードを跳ね上げると、構造の違いが目を引きます。

キーボードを跳ね上げると、構造の違いが目を引きます。

右側にはバッテリーパックが、中央にはメモリモジュール、そして直下にHDD、左がCD-ROMドライブという配置になっており、バッテリー以外は黒いシートでカバーされています。

また、メインボードの一部が見えるなど、それまでのモデルとはかなり印象が違います。

CPU付近のクローズアップ。

CPU付近のクローズアップ。

CPU自身はQFPでサブボードに乗っていて、メインボードにはPGAソケットに刺さっている様に見えます。

ヒートシンクはノートパソコン内部ということもあって、比較的小さなものが付いているだけですが、放熱上は特に問題ないようです。

Cx5x86Cは、AMD5x86より高性能なようですが、キャッシュ制御などが難しくチューニングが必要なためか、載せ替え改造を含めて、採用例はあまり多くないようです。

取り外したメモリボード。

取り外したメモリボード。

ボード上に 8MBのメモリを持っていて、増設用のDIMMソケットが実装されています。

本機が比較的高速な

486系CPUを搭載しながら扱いにくいのは、このDIMMソケットに16MBまでのDIMMしか増設できず、トータルで24MBが上限となっているためかもしれません。

Windows3.1ならまあまあ快適ですが、Windows95ではかなり辛いところです。

DIMMは 72p/3.3Vの物で、ThinkPad230Cs用が適用可能なようです。

メモリボードを取り外すと、ハードディスクパックを取り出すことができます。

メモリボードを取り外すと、ハードディスクパックを取り出すことができます。

見ていただくと判る通り、12.7m厚・内ねじ仕様のドライブが換装可能で、E-IDE対応となっていますが、2.1GB以上のドライブではハイバネーション領域が認識できずに起動不能になってしまうようです。

実際問題として、メモリ上限容量から考えた用途から、1GB程度のドライブでも十分活用できると思います。

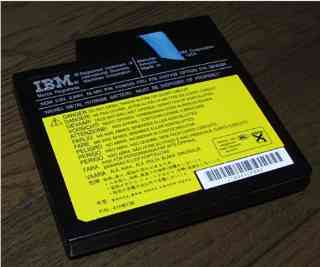

365EDのバッテリーパック。

365EDのバッテリーパック。

Ni-MHで、本体内部右側に装着されるため、365系以外のモデルのバッテリーパックとは互換性がありません。

755系の物と形状は似ていますが、切り欠きが左右逆ですので、容易に判別できます。

ACアダプターは、丸タイプのプラグの物です。

ACアダプターは、丸タイプのプラグの物です。

755CXなどで添付されているタイプのプラグを、台形4pから丸型2pに置き換えただけのような形状です。

なお、スリムタイプのACアダプターでも代用可能です。

FDDは3モード対応外付けタイプで、365Eで内蔵されている

2モードタイプとは異なります。

FDDは3モード対応外付けタイプで、365Eで内蔵されている

2モードタイプとは異なります。

ドライブ自身のP/Nは

ThinkPad701C添付のドライブと同じようです。

接続ケーブルを交換すれば、701Cに流用可能なのかもしれません。

液晶パネルはDSTN、解像度はVGAです。

液晶パネルはDSTN、解像度はVGAです。

まあ、全体的にバランスの取れた低価格機といった印象で、Windows95プリインストールモデルはやや辛そうですが、Windows3.1&OS/2Warp3プリインストールモデルなら、コストパフォーマンスは良さそうですね。

CPU Cyrix Cx5x86C-100

RAM 8MB Max24MB

HDD 540MB

LCD 10.4"DSTNカラー (640x480)

CD-ROM 4x 内蔵

メモリー食らいの Windows95は不向きではないかと思います。

Windows3.1ベースで使うか、Linuxの学習用なんかが適当ではないかと思いますが・・・

- ハードディスクは、1.6GBを限度にするのが無難のようです。

また、内ねじタイプでないと、ケースに収まりません。- メモリはどうせ上限がありますから、増設するなら迷わず16MBを選択した方がベターです。

- BIOSセットアップの呼び出しは、他の ThinkPadとは異なり Ctrl+Alt+F11です。

私もよく間違えますが、忘れないようにしたいものですね。(^^;- この他、WorkPadの母艦として使用できないとか、外付けテンキーボードが他のThinkPadと互換性がないなど、細かいところで癖のあるモデルなので、初心者が遭えて購入の選択肢に入れるのは避けた方が良いのかもしてません。

(2000/03/24 記)