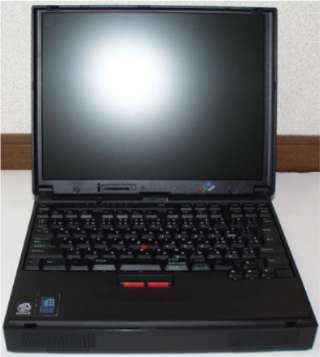

真のオールインワンモデルとしてデビューした

380系の最終モデルということで、PentiumII 搭載、XGA液晶パネルと、380シリーズ最強クラスのスペックに仕上がっています。

真のオールインワンモデルとしてデビューした

380系の最終モデルということで、PentiumII 搭載、XGA液晶パネルと、380シリーズ最強クラスのスペックに仕上がっています。(CPUについては先代380XDで、ワンランク上の 266MHzのモデルが存在しました)

1ヶ月余りで後継機 390シリーズが登場するという不運(?)のためにマイナーなモデルとなってしまい、本機に関する個人ユーザーのホームページは殆ど無いのがとても悲しいです。

この ThinkPad380Zは、型番から推察できる通り 380シリーズの最終モデルです。

本機の発表は 98年9月ですが、僅か1ヵ月後にモデルチェンジ機である

390シリーズが発表されています。

初代390で13インチXGAモデルが何故か抜けているというのは、この380Zと競合させない販売戦略のためかもしれませんが、故にオプション仕様の異なる本機と390が同時に納入される可能性もあった訳で、運用管理上、問題を残す結果になってしまったのではないかと思います・・・。

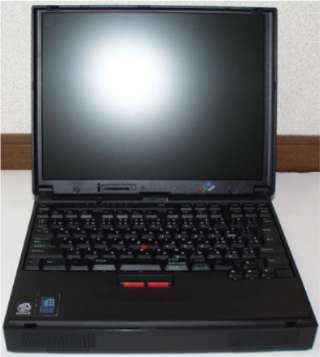

真のオールインワンモデルとしてデビューした

380系の最終モデルということで、PentiumII 搭載、XGA液晶パネルと、380シリーズ最強クラスのスペックに仕上がっています。

真のオールインワンモデルとしてデビューした

380系の最終モデルということで、PentiumII 搭載、XGA液晶パネルと、380シリーズ最強クラスのスペックに仕上がっています。

(CPUについては先代380XDで、ワンランク上の

266MHzのモデルが存在しました)

1ヶ月余りで後継機

390シリーズが登場するという不運(?)のためにマイナーなモデルとなってしまい、本機に関する個人ユーザーのホームページは殆ど無いのがとても悲しいです。

デザイン的にはかつての 755系の様に角張った姿からして質実剛健さが伝わってきそうな独特の雰囲気で、非常に分厚く大柄な筐体ですが、個人的にはとても気に入っているモデルだったりします。

液晶パネル下部の

ThinkPadエンブレムがわずかなスペースに追いやられていて、狭くてなんだか居心地が良くなさそうに見えてしまいますね、、、、(^^;

キーボードは(キータッチに差はありますが)

560のような感じになっています。

キーボードは(キータッチに差はありますが)

560のような感じになっています。

トラックポイントのボタンはセンターボタン無しタイプで、後に併売されることになる 390と比べると、一見してやや古さを感じてしまうのは否定できないところです。

この時期の

ThinkPadの悪い例に倣って、キートップの刻印は磨耗しやすいようです。

中古で購入される際には、十分確認しておきましょう。

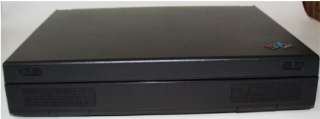

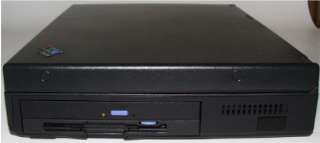

液晶パネルを閉じた

380Z。

液晶パネルを閉じた

380Z。

筐体は無塗装で、390に比べると「ちょっと安っぽい」印象を受けてしまいます。

が、この旧来の

ThinkPad然とした形状のおかげか、390に比べると非常に重量感のある(実際に相当重たい本機ですが、、、(^^;)雰囲気が感じられます。

ちなみに筐体は(目立ちにくいですが)比較的傷がつきやすいです。

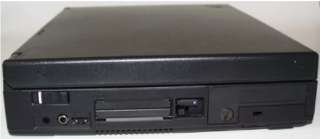

前面下部にはにはステレオスピーカーが配置されています。

前面下部にはにはステレオスピーカーが配置されています。

この位置に配置されたスピーカーは、操作中にパームレストに乗せた腕のお陰で、音が変わってしまうきらいがあります。

左側面は、電源スイッチとオーディオ関連ジャックとボリューム、PCカードスロットとハードディスクスロットが配置されています。

左側面は、電源スイッチとオーディオ関連ジャックとボリューム、PCカードスロットとハードディスクスロットが配置されています。

本体が大きいためか、なんとなくゆったりと配置されているように感じますね。(^^;

右側面には、(本機の厚みが大きくなる原因となってしまった)CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブが重なって配置されていて、その後ろには通気口と赤外線ポートがあります。

右側面には、(本機の厚みが大きくなる原因となってしまった)CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブが重なって配置されていて、その後ろには通気口と赤外線ポートがあります。

このようなCD-ROMドライブとFDDを重ねる実装方法は富士通のノートでも採用されたことがありますが、ドライブの収納スペースをコンパクトにまとめられるものの、例外なく筐体が厚くなるという問題があります。

背面は向かって左から、CRT出力、パラレルポート、シリアルポート、USBポート、電源ジャック、PS/2ポートの順に配置されています。

背面は向かって左から、CRT出力、パラレルポート、シリアルポート、USBポート、電源ジャック、PS/2ポートの順に配置されています。

電源ジャックは現行機でもおなじみの丸ピンタイプのACアダプタ(56W)が対応しています。

CRT及びパラレル・シリアルポートは、ご覧の様なはめ込み式の蓋で隠すことができますが、本当に単にはまっているだけなので、蓋を紛失しやすいのではないかと思います。

CRT及びパラレル・シリアルポートは、ご覧の様なはめ込み式の蓋で隠すことができますが、本当に単にはまっているだけなので、蓋を紛失しやすいのではないかと思います。

これらのポートの上にも通気口があるためか、開閉式の蓋にすることは設計的にムリがあったのでしょうか?

ちょっと謎の残る(というか不満に感じる)点ですね。

380Zの底面。

380Zの底面。

後方にはポートリプリケーター用のシャッター付きコネクタがあります。

滑り止めのゴム脚は比較的剥離しにくいようで、本体サイズのこともあり、操作中の安定感は比較的しっかりしています。

本機の数少ないギミックとして挙げられるのが、独特のバッテリーパックの取り外し方法です。

本機の数少ないギミックとして挙げられるのが、独特のバッテリーパックの取り外し方法です。

どういう理由でこんな事になってしまったのかは判りませんが、バッテリーパックの底面にしっかりと取り外し方が図示されています。

(レバー両隣のロックをつまむ=>レバーが飛び出す=>レバーを引くとバッテリーが外れる)

正直言って、最初はやり方がよく判りませんでした、、、(^^;

取り出したバッテリーパック。

取り出したバッテリーパック。

リチウムイオンバッテリーで、公称値で

3時間のバッテリー駆動が可能だそうですが、何しろ本機のデカい図体故に、本当にそんなにバッテリー稼動ができるのか?と心配になってしまいます。

底面のメモリスロットを開けたところ。

底面のメモリスロットを開けたところ。

380Zはオンボードで32MB、DIMMソケットに32MBのメモリが搭載されています。

よってメモリ増設時には標準組み込みの

32MBのメモリを撤去しなければならず、更に今となっては価格があがりつつあるEDOメモリでの増設となってしまうので、メモリ増設のコストパフォーマンス度はイマイチといったところです。

ちなみにメーカー公称値では64MB増設で最大96MBまでとなっていますが、手元の128MB/EDOメモリを装着したところ、ちゃんとフル容量認識してくれました。(計160MB

!!)

取り出したハードディスクパック。

取り出したハードディスクパック。

搭載されているドライブは

9.5mm厚ですが、収納部が12.7mmクラス用のスペースとなっているためか、ドライブに黒いスペーサーが装着されています。

また、ハードディスクパックのフレームは内ネジ・外ネジいずれでも搭載できるタイプです。

すぐ左にあるのがハードディスクスロットの蓋ですが、単にネジを外すだけでは簡単に抜けないような構造になっています。(初めての方は蓋の開け方で悩むかもしれません、、、)

390の登場ですっかり影の薄い

380Zですが、本機のスペックと

初代390のスペックを並べて見比べてみると、微妙なところでぶつからないようになっていることに気が付きます。

390の登場ですっかり影の薄い

380Zですが、本機のスペックと

初代390のスペックを並べて見比べてみると、微妙なところでぶつからないようになっていることに気が付きます。

基本的な設計はしっかりしているものの、コンセプトと筐体のデザインがいささか古い本機は、果たして

390の間を縫ってまでも発売すべき機種だったのかどうか、なんとも微妙に感じるところです。

決して設計の悪くないモデル(むしろ個人的には気に入っている位)なのですが、なんとも販売担当者泣かせの機種だったような気がしてなりません。

(買う側としては、390の方に目が行ってしまうはずですからね・・・)

CPU Intel PentiumII-233MHz

RAM 64MB Max.96MB (EDO) ※保証外ですが128MBメモリも使用可能

HDD 4GB

CD-ROM 24x

LCD 13.3" TFT (1024x768 XGA)

VGA NeoMagic MagicGraph 256AV V-RAM:2.5MB

新たに購入しようという場合はメモリの容量に要注意です。メモリを増設して使うことが前提であれば、(残念ながら)はっきり言って 390の方がおすすめです。

- CPUは今となっては少々力不足に感じるかもしれない PentiumII-233MHzです。

モバイルモジュール(MMC-1)で比較的簡単に換装できそうですが、BIOS側で仕様外のCPUは跳ねてしまうかもしれません。

言うまでも無くメーカー保証外行為になってしまいますので、自己責任でお願いします・・・。- メモリは EDOしか使えないというのが本機で一番厄介なところでしょう。

しかもDIMMソケットはひとつだけなので、メモリ面での拡張性は 390に比べると非常に低いと言わざるを得ません。

128MB/EDOメモリは入手難&割高ですので、実質上限は 96MBと考えるのが良いでしょう。- HDDの換装は簡単ですが、自力での交換はメーカー保証外になります。くれぐれも自己責任で・・・

(2001/06/07 記)