この20Jは、初代390の中でも最下位モデルで、CPUは

MMX-Pentium 233MHz、液晶パネルは 12.1インチSVGAとなっています。

この20Jは、初代390の中でも最下位モデルで、CPUは

MMX-Pentium 233MHz、液晶パネルは 12.1インチSVGAとなっています。筐体自体は 14インチの液晶パネルにも対応できるオールインワンタイプということで、比較的大柄な印象を受けます。

(12.1インチ液晶パネルでは、筐体の大きさを持て余しているような感じですね・・・)

300番代 ThinkPadは「法人向けモデル」といった位置付けとなっています。業務で使うわけですから、コストパフォーマンスが高く、信頼性も求められることになります。

390シリーズは、そんなニーズの中から生まれてきたモデルで、従来の300系シリーズよりも更に完成度が高く、正に「企業ご用達モデル」として私たちが想像しているよりも相当のたくさんの数が企業内で使用されているようです。

この20Jは、初代390の中でも最下位モデルで、CPUは

MMX-Pentium 233MHz、液晶パネルは 12.1インチSVGAとなっています。

この20Jは、初代390の中でも最下位モデルで、CPUは

MMX-Pentium 233MHz、液晶パネルは 12.1インチSVGAとなっています。

筐体自体は

14インチの液晶パネルにも対応できるオールインワンタイプということで、比較的大柄な印象を受けます。

(12.1インチ液晶パネルでは、筐体の大きさを持て余しているような感じですね・・・)

オールインワンということで、家庭向けの

i1400系にもその基本デザインが影響を残しています。

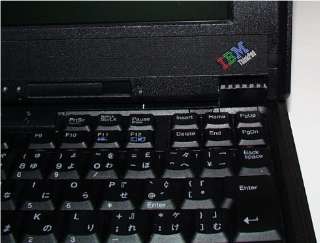

広いパームレストとセンターボタン付きトラックポイントは、作業性の向上に寄与してくれそうで実に頼もしく見えます。

広いパームレストとセンターボタン付きトラックポイントは、作業性の向上に寄与してくれそうで実に頼もしく見えます。

パームレストが無塗装というのは、如何にも低価格モデル然とした雰囲気になってしまいますが、清掃も神経質にならなくてもよいという点で評価ができると思います。

ただ、近年のモデルの悪い例に見習って、磨耗によるキートップの文字欠けが起こりやすいのは何とかして欲しいところです。

ThinkPadのエンブレムは液晶パネルの右下隅にちょっと控えめに鎮座(?)しています。

ThinkPadのエンブレムは液晶パネルの右下隅にちょっと控えめに鎮座(?)しています。

(筐体の「ちょい安っぽい」質感が画像にも表れています。(^^;)

エンブレムの張り付いているところはメッシュ状になっていて、スピーカーが内蔵されています。

勤務先に XGAモデルがありますが、額縁は狭いものの、液晶パネル下部に同じ様にスピーカーが内蔵されています。

(スピーカーの大きさからして SVGAモデルの方が音が良さそうに見えるのは気のせいでしょうか?(^^;)

液晶パネルを閉じた本機。

液晶パネルを閉じた本機。

以前は頑なにA4サイズに拘っていたThinkPadですが、本機では既にそんなことは忘れてしまったかのような大きな図体となってしまっています。

本体のコーナーを切り落としたデザイン故に手に抱えたときには違和感は少ないのですが、暫く抱えていると本機の重量と大きさが身に染みて実感できます。

本機の右側面。

本機の右側面。

ウルトラベイFX(FDDとCD-ROMのコンボドライブ状態)、PCカードスロット、その下にオーディオジャック類、後端にはモデム・LANジャックの閉鎖板があります。

本機の優れた特徴は、基本的に必要な操作スペースが右側に余裕があれば大抵は事足りるという点で、オフィスのデスク上のような配置や作業スペースに制約が出るようなところでも、本体右側に余裕があれば配置が比較的容易に決められます。

一方の左側面は、前位からバッテリーパック、排気口、電源スイッチ、USBコネクタ(ふたの下に隠れています)という順に並んでいます。

一方の左側面は、前位からバッテリーパック、排気口、電源スイッチ、USBコネクタ(ふたの下に隠れています)という順に並んでいます。

前縁の傾斜からして判るかと思いますが本体厚は比較的大きいので、パームレストに手首を乗せていると、姿勢によっては結構疲れてしまう位の厚みがあります。

排気口には本体厚ぎりぎりな位の大きなファンが付いていますが、比較的作動は抑えられているようで、使用中に特に耳障りな印象は個人的には受けません。

フタを開けて

USBコネクタの位置を確認。

フタを開けて

USBコネクタの位置を確認。

コネクタ類で本機では唯一 USBのみ左に配置されています。

蓋もあることもあって、滅多に使わないと踏んでいるのでしょうか?(苦笑)

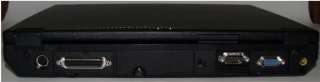

背面は

PS/2ポート、パラレルポート、ハードディスクスロット、シリアルポート、パラレルポート、電源ジャックという順に並んでいます。

背面は

PS/2ポート、パラレルポート、ハードディスクスロット、シリアルポート、パラレルポート、電源ジャックという順に並んでいます。

底面はウルトラベイFXやバッテリーパックのリリースレバーや、メモリースロット、ポトリ用コネクタがあり、結構凸凹しているような感じがしますが、実際には前面寄り左右が膨らんでいる以外は比較的平坦な形状です。

底面はウルトラベイFXやバッテリーパックのリリースレバーや、メモリースロット、ポトリ用コネクタがあり、結構凸凹しているような感じがしますが、実際には前面寄り左右が膨らんでいる以外は比較的平坦な形状です。

左右のふくらみと背面寄りの脚のおかげで僅かに底面に隙間ができるようになっています。

クリアランスが小さいので、飲料をこぼした時の逃げとしての効果は期待薄かもしれません。

(基本的には底面の放熱用の隙間と考えるべきでしょうか?)

底面メモリースロットの蓋を開けたところ。本機は標準で

32MBのメモリを搭載しています。

底面メモリースロットの蓋を開けたところ。本機は標準で

32MBのメモリを搭載しています。

(オンボードではなく、DIMM装着となっています)

390では従来のEDOに代わり、SD-RAMが使用できるようになりました。

最近安くなってきている

PC100仕様のものでも使用可能です。

背面寄りにはポートリプリケータ用のコネクタのシャッターが見えます。

このシャッターはThinkPadではおなじみの構造で、普段はスプリングで閉じています。

390のバッテリーパック。

390のバッテリーパック。

Ni-MHでパームレスト下に格納しているので、充電時には手元が結構暖かくなってしまいます。

390では Ni-MHバッテリー用の活性化プログラムが

IBMのサイトで配布されていますので、バッテリーの持続時間が短くなってきたら、新品バッテリーの購入の前に活性化プログラムでバッテリーリフレッシュをしてあげるのもひとつの方法かと思います。

390のハードディスクパック。

390のハードディスクパック。

本体背面から比較的容易に取り出すことができ、(保証外行為になりますが)ユーザーの手でドライブの交換をすることも簡単にできます。

よく出回っている12.7mm厚クラスのドライブでしたら、問題なく組み込みできます。

この 20Jでは、標準で 3.2GBのドライブを搭載しています。

ウルトラベイFX

CD-ROMドライブを取り外したところ。

ウルトラベイFX

CD-ROMドライブを取り外したところ。

デバイスの交換ができるのは面白いのですが、ウルトラベイFXの場合はFDDもいっしょに交換することになってしまうので、コスト的にどうしても高くなってしまうようです。

故に残念ながら

390系のみでの搭載となってしまい、用意されているオプションも少なく、入手困難というのが現状のようです。

(DVD-ROMドライブなんかもあるそうですが・・・)

390添付のACアダプター。

390添付のACアダプター。

現行では標準的な丸ピンタイプで、310系や

i1400系に見られる電圧の違いもなく、代替品を調達する際には56W以上のものでOKです。

企業向けモデルという設計思想のためか、飛びぬけて優れている点も無ければ、ダメなところもほとんど無い、システム的に冒険している部分も少ない(敢えて挙げるならウルトラベイFX位か?)という、非常に手堅い設計のモデルです。

企業向けモデルという設計思想のためか、飛びぬけて優れている点も無ければ、ダメなところもほとんど無い、システム的に冒険している部分も少ない(敢えて挙げるならウルトラベイFX位か?)という、非常に手堅い設計のモデルです。

故に現状では性能上の制約はあるとしても、現行機としてもまあまあ使えてしまいます。

現在は中古では比較的少なめですが、過去の300系なんかがそうであったように、企業納入が多いモデルなので更新時期に大量に中古市場に出回りそうな気がします。

CPU Intel MMX Pentium-233MHz

RAM 32MB Max.256MB (SD-RAM)

HDD 3.2GB

CD-ROM 24x (ウルトラベイFX)

LCD 12.1" TFT (800x600 SVGA)

VGA NeoMagic MagicGraph 256AV V-RAM:2.5MB

悪く言えば「遊び心の少ない」モデルですが、逆を言えば比較的堅牢でセットアップもしやすい機種です。

画面解像度が狭い(SVGA)ですが、それ以外は現状ではさほど問題の無いモデルです。

- CPUとビデオの性能からして、重いアプリには向いているとは言えませんが、普通に文書作成やメールなんかに使う程度であれば、まずまず問題の無いレベルの能力があります。

- メモリは SD-RAM SO-DIMMで、PC66タイプでOKです。

最近は大変安くなっている PC100タイプでも大抵代用できます。- HDDの換装は簡単ですが、自力での交換はメーカー保証外になります。くれぐれも自己責任で・・・

- CPUはモバイルモジュール(MMC-1)となっています。腕に自信があれば、アップグレードも不可能ではありません。

(当然ながらメーカー修理不能となりますし、リスクが伴いますので、くれぐれも自己責任で・・・)

(2001/06/03 記)