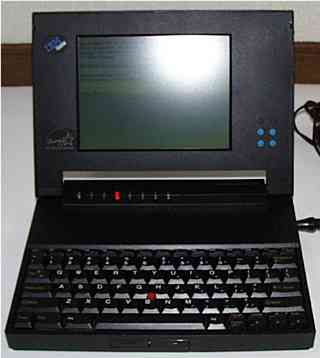

全体的にヤボったい雰囲気がありますが、後継機となった

ThinkPad510Csよりも先代の本機の方がデザイン的に面白く、扱いやすい面がいくつかあったりします。

全体的にヤボったい雰囲気がありますが、後継機となった

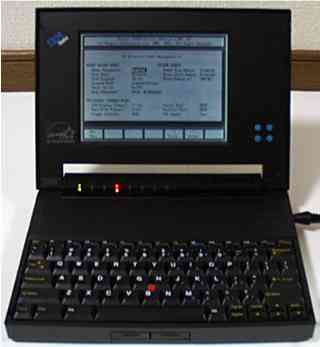

ThinkPad510Csよりも先代の本機の方がデザイン的に面白く、扱いやすい面がいくつかあったりします。この ThinkPad500は本国(米国)設計・日本未発売のモデルで、ThinkPad510Csの先代にあたる米国設計では初のサブノートです。

日本での ThinkPad220の発表から僅かに1ヶ月遅れて出現したモデルですが、CPUや最大メモリ容量は強力なものとなっていて、220に比べてパワーのあるマシンとなっています。

しかし、日本での220がそうであったように、試作的な面がいくつか垣間見えます。

全体的にヤボったい雰囲気がありますが、後継機となった

ThinkPad510Csよりも先代の本機の方がデザイン的に面白く、扱いやすい面がいくつかあったりします。

全体的にヤボったい雰囲気がありますが、後継機となった

ThinkPad510Csよりも先代の本機の方がデザイン的に面白く、扱いやすい面がいくつかあったりします。

510Csに対する 230Csのように、500と 220はとても対照的なモデルです。

サイズは230Csに近く、220ほどインパクトはありませんが、アメリカ人の目からすればかなりコンパクトに見えたことでしょう。

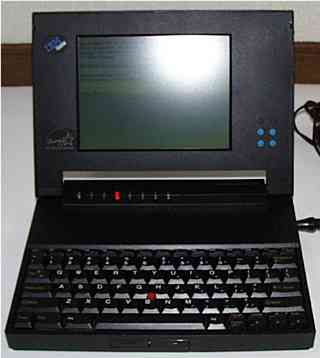

本機はモノクロ液晶モデルなので、IBMの文字も青色一色で、液晶パネルを閉じたときには大変地味な印象を受けます。

本機はモノクロ液晶モデルなので、IBMの文字も青色一色で、液晶パネルを閉じたときには大変地味な印象を受けます。

左側面はバッテリーパックが格納されています。

(これに限らず、全体的なレイアウトは510Csにそのまま引き継がれています)

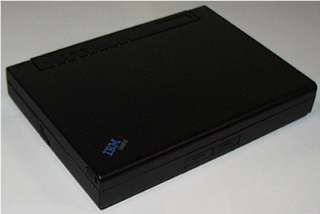

右側面と背面の状態。

右側面と背面の状態。

右側面は TypeI/II PCカードスロットと電源スイッチ(プッシュ式)と電源ジャックが配置されています。

背面は各種ポートの蓋があるだけで大変すっきりしたものとなっています。

背面のポート部分の蓋を開いたところ。

背面のポート部分の蓋を開いたところ。

標準サイズのポートはパラレルポートのみで、他のポートは本体添付の変換ケーブルを使って接続します。

この最低限のポートのみ本体に具備するという思想は

510Csで MultiPortという形で引き継がれ、更に 701Cで MultiPortIIとして完成されたものとなっていく訳です。

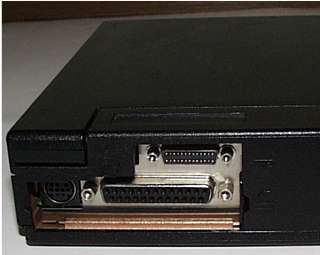

変換ケーブルを接続したところ。

変換ケーブルを接続したところ。

左の丸いコネクタがCRT出力に、パラレルポート上のコネクタがシリアルポートとFDD接続用となっています。

キーボードの状態。

キーボードの状態。

220のトラックボールに対して、本機ではトラックポイントが搭載されているところが如何にも ThinkPadしています。

但しクリックボタンは本体前面に付いていて、操作性はあまり良いとは言えません。

本機の最もユニークな特徴と言えるのが、液晶の輝度・コントラスト調整方法です。

本機の最もユニークな特徴と言えるのが、液晶の輝度・コントラスト調整方法です。

一般的にはボリュームつまみによるものであったり、Fnキーとの組み合わせによる方法(後継機の510Csではこの方法に変更されている)が良く見られますが、本機ではボタンをプチプチと押して調整します。

ボタンはゴム状のパーツで出来ていて、ご覧の通り青色となっていて、デザイン的にも大変良いアクセントになっています。

また、本体側にはこのボタンを保護する(?)ためか、ご丁寧にも丸い窪みが4つついています。

また、液晶パネルを閉じていても開いていても確認しやすい位置にネームプレート用の窪みが用意されています。

(これはそのまま

510Csにもデザインが引き継がれています)

インジケータ部分のクローズアップ。

インジケータ部分のクローズアップ。

インジケータのシンボルアイコンは

510Csでも採用されている本体一体のモールドによるもので、判別のしにくさは変わりません。

しかし、電源関係のシンボルは液晶パネルを閉じた状態でも確認できるようになっています。

(510Csではキーボード面上面に全て移動していて、液晶パネルを閉じるとシンボルは見えなくなってしまいます)

500の底面。

500の底面。

と言っても、510Csとほとんど変わりません。

(バッテリパックの滑り止めとメモリスロット蓋が若干異なります)

ネジの配置から判るかと思いますが、HDDの位置も全く同じで、内部の部品配置もさほど違いはないようです。

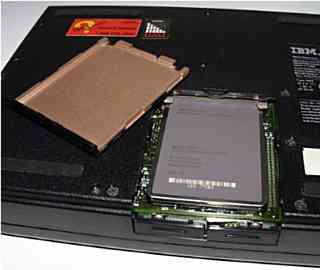

メモリ増設スロットの蓋を開けたところ。

メモリ増設スロットの蓋を開けたところ。

おなじみ D-RAMカードによる増設方式となっています。

CPU(IBM486SLC2-50)の仕様上、増設可能なメモリーカードは 8MBまでで、トータルのメモリ容量は本体4MBと合わせて最大12MBまでとなっています。

ちなみに先に述べました510Csとのメモリスロット蓋の違いは、本機では溝にコインで引っ掛けて蓋を開くことができるような形になっています。

500(右側)と

510Cs(左側)のツーショット。

500(右側)と

510Cs(左側)のツーショット。

本機の方が僅かに液晶パネルが小さく、IBM

ThinkPadエンブレムが左右対称になっているなど、細かな変化が判ります。

左側面の状態で、上が500、下が510Cs。

左側面の状態で、上が500、下が510Cs。

少々見づらいですが、500では液晶パネル全縁が丸く面取りされているのに対して、510Csは角張っています。

また、500では電源スイッチがプッシュ式、510Csではスライド式になっています。(これは輸送中に誤って電源が入らないように改良されたものと考えられます)

青色はPCカードスロットのイジェクトボタンです。

背面の状態で、上が500、下が510Cs。

背面の状態で、上が500、下が510Cs。

510Csではマルチポートが採用されたために、コネクタの蓋の形状が大きくなっています。

サイズ自身は、カラー液晶パネルを採用している

510Csの方が僅かに大きくなっていますが、縦横のサイズには違いはないようです。

サイズ自身は、カラー液晶パネルを採用している

510Csの方が僅かに大きくなっていますが、縦横のサイズには違いはないようです。

バッテリーパックで、右側の青いラベルが500用で、左側の黄色いラベルが510Cs用。

バッテリーパックで、右側の青いラベルが500用で、左側の黄色いラベルが510Cs用。

ラベルを見るまでも無く、形状が全く異なり互換性がありません。

フロッピードライブとシリアルポートの分岐ケーブル。

フロッピードライブとシリアルポートの分岐ケーブル。

フロッピードライブの他モデルとの互換性については不明ですが、ドライブとケーブルは分離できるタイプとなっています。

この分岐ケーブルは根元が痛みやすいようですので、取り扱いには注意が必要です。

CRT変換ケーブルです。

CRT変換ケーブルです。

雰囲気的には

98note(NS/L)用のディスプレイ変換ケーブルそっくりです。

ACアダプターも含めて、全備状態の

500。

ACアダプターも含めて、全備状態の

500。

ケーブルがゾロゾロしてしまう点では、やや難ありといった感じです。

500のACアダプター。(オリジナル)

500のACアダプター。(オリジナル)

ワールドワイド仕様ですが、それだけに本体サイズに比べるとやや大きいです。

(510Cs用よりも若干大きい)

220との比較。

220との比較。

液晶パネルのサイズは220の方が大きく、全体的にもバランスが取れています。

重量については1.5倍もの差があります。

米国版サブノートの初代モデルとして、その後

701Cへと続く原点となったモデルということで、スペック的には地味ながら注目に値するモデルではないかと思います。

米国版サブノートの初代モデルとして、その後

701Cへと続く原点となったモデルということで、スペック的には地味ながら注目に値するモデルではないかと思います。

CPU IBM 486SLC2-50MHz

RAM 4MB Max.12MB(D-RAM Card)

HDD 85MB

LCD 7.2"モノクロSTN

VGA WD90C26 V-RAM 512KB?

510Csに比べると日本国内に入ってきた数は少ないようですが、それなりの台数が入ってきているようです。とは言っても、比較的入手は難しいと思います。

- スペック上、Windows3.1程度が限度と思われます。

- PCカードは PlayAtWillを入手すれば使用可能です。

インストール時に ThinkPad500を選択しましょう。- 首折れが発生しやすい傾向があります。早めに修復すると良いです。

- メモリは D-RAMカードで8MBまでしか増設できません。(計12MBまで)

パリティなしのカードでOKのようです。- HDDは E-IDE未対応です。内ネジで15mm以下のドライブが組み込みできます。

12.7mmでは隙間が開いてしまいますが、問題ないと思います。

9.5mm以下のものは隙間が空きすぎて、ボディ全体の剛性が落ちる(キーボードが撓む)可能性がありますので要注意です。

(アクリル板等でスペーサーを作って挿入すると良いと思います)- もしも入手される際には、FDD/シリアルケーブルが紛失しておらず、断線が無いことを確認しておきましょう。

(2000/06/02 記)