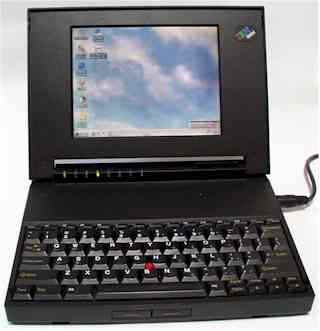

雰囲気は

ThinkPad360Csに似ていますが、細部をよく見ると非常に興味深い部分が多いです。

雰囲気は

ThinkPad360Csに似ていますが、細部をよく見ると非常に興味深い部分が多いです。この ThinkPad510Csは、本国(米国)設計・日本未発売のモデルです。

ほぼ同クラスのモデルとして日本で ThinkPad230Csの設計が進行していたためだと思われますが、全体の作りは非常に荒削りで、繊細な作りの

230Csに敢えて代わって発売する必要はないと判断されたのかもしれません。

雰囲気は

ThinkPad360Csに似ていますが、細部をよく見ると非常に興味深い部分が多いです。

雰囲気は

ThinkPad360Csに似ていますが、細部をよく見ると非常に興味深い部分が多いです。

スペックは、CPUが IBM486BL2/50MHz、RAMは 4MB(最大 20MB)、HDDは 200MB、液晶パネルは

7.7"STNカラー256色(ビデオチップはWD90C24A)、サイズは256.7W*183.7D*42.4H*1.81kgです。

少し大きめな以外は、正に 230Cs(YB5)相当のモデルですが、大変大雑把な感じの作りで、デザインや重量やスペック至上主義の日本設計のモデルとは随分雰囲気が違います。

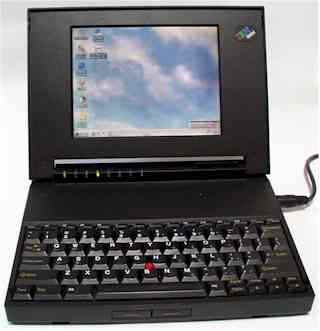

本機はキーボード手前には殆どスペースが無く、TrackPointのボタンは本体手前側面に配置されると言う極めて特異な配置になっています。

本機はキーボード手前には殆どスペースが無く、TrackPointのボタンは本体手前側面に配置されると言う極めて特異な配置になっています。

キーピッチは一部を除いて 230に比べて一回り大きく悪くないのですが、このボタンの配置上、やや手首が疲れやすいです。

で、問題の一部のキーです。(^^;

で、問題の一部のキーです。(^^;

幅は他のキーと変わりませんが高さが半分になっていて、TrackPointのボタンと同様、試行錯誤の途中結果といった感じです。

インジゲータ部分です。

インジゲータ部分です。

アイコンはプリント表示でなく、本体モールド成形となっていて非常に判りにくく、もうちょっとなんとかならんのか?(^^;といった印象を受けます。

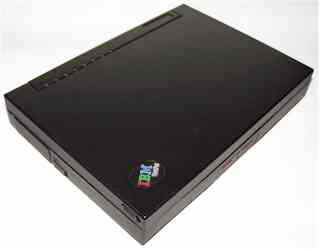

反対側の天面には、ネームプレートを貼り付けるための窪みが用意されています。

反対側の天面には、ネームプレートを貼り付けるための窪みが用意されています。

日本で設計されたモデルは本体手前面に窪みが用意されていますが、個人的にはこちらの天面の方が

Goodに思います。

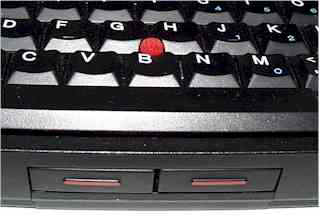

液晶パネルを閉じた姿。

液晶パネルを閉じた姿。

コーナーの面取りは小さく押さえられており、かなりカクカクした感じです。

左側の少し飛び出しているのがバッテリパックですが、大雑把な作りだけあって、遊びが大きすぎてこの様に少し飛び出してしまいます。(^^;

最初にも述べましたが、表面はザラザラになっていますが無塗装でテカってしまっているので、ThinkPad360Csの様な雰囲気です。

ちなみにヒンジ基部は日本設計モデルとは異なってかなり弱く、本機も右側ヒンジ基部固定ネジ部が破損していました。

(98noteでよくあったアレと同じですね)

メモリ増設スロットは、丁度

TrackPointボタンの真下にあります。

メモリ増設スロットは、丁度

TrackPointボタンの真下にあります。

増設は D-RAMカード方式でパリ無し・16MBの搭載により 20MBまで増設できます。

32MBカードも試してみましたが、ブート時に表示がバグってハングしてしまい、使用できませんでした。(残念)

右側の銘板付近のネジ位置から勘のいい方なら気が付かれるかと思いますが、この位置に

HDDが内蔵されています。

HDDは E-IDE未対応、厚みは15mmまで搭載できます。(ネジ穴はもちろん、内寄です)

メモリースロット蓋の裏側です。

メモリースロット蓋の裏側です。

ボディ外側は無塗装ですが、内側はこの蓋も含めてノイズ対策用と思われる粉体塗装が施されています。

銅の色の様ですが、ナカナカな雰囲気ですね。(^^;

PCカードスロットは本体右側面にあります。

PCカードスロットは本体右側面にあります。

残念ながら Type-I/II 1枚用ですが、230Csとは違ってシャッターが付いているため、510Csの方が持ち歩いたときの安心感があります。

本体背面のコネクタは、MultiPort用とパラレルポート用しかありません。

本体背面のコネクタは、MultiPort用とパラレルポート用しかありません。

この辺は ThinkPad701Cにも引き継がれたコンセプトのひとつとも言えます。

これが

MultiPortです。

これが

MultiPortです。

背面が CRT出力、側面がシリアルポートと FDDコネクタ(反対面)、テンキー・マウスポート(反対面)が実にコンパクトに配置されています。

なお、本体手前には奇妙な窪みが 2ヶ所あり、MultiPortだけでなく、ドッキングステーションに接続することも意識した設計になっている様です。

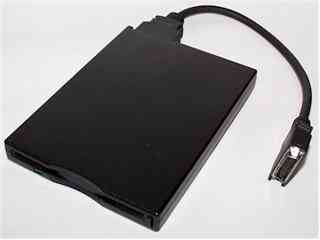

FDDは上で述べましたとおり

MultiPort経由での接続となります。

FDDは上で述べましたとおり

MultiPort経由での接続となります。

このドライブ、イジェクトボタンの色が黒い以外は、ThinkPad365EDの添付FDDそっくりです。

本体に接続した

MultiPortと、横に並べた FDD。

本体に接続した

MultiPortと、横に並べた FDD。

で、FDDまで接続するとこんな感じになります。

で、FDDまで接続するとこんな感じになります。

510Csのバッテリパックです。

510Csのバッテリパックです。

バッテリは Ni-MHで、容量は不明。(電圧は10.8V)

キーボード奥のスペースは、このバッテリパックが2/3程度占有してしまっています。

ACアダプタは

35W 16.6Vで、コンセント側のコードは着脱式になっています。

ACアダプタは

35W 16.6Vで、コンセント側のコードは着脱式になっています。

701Cのアダプタと容量は同等ですが、大きさはやや 510Csの方が大きいです。