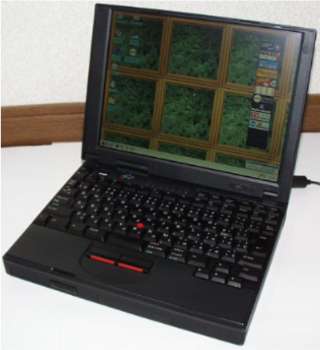

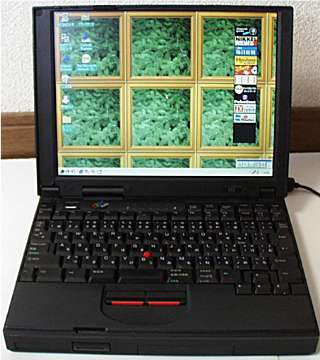

このサイズ(B5クラス)に

TFT SVGA液晶と打ちやすいキーボードを収め、Windows95も十分こなせる

Pentium-120MHz

CPUを搭載した本機は、ちょっと手を入れれば現在でも十分使えるマシンです。

このサイズ(B5クラス)に

TFT SVGA液晶と打ちやすいキーボードを収め、Windows95も十分こなせる

Pentium-120MHz

CPUを搭載した本機は、ちょっと手を入れれば現在でも十分使えるマシンです。

ThinkPad535は「サブノートならIBM」と言われても過言でないほどの地位を確立したモデルです。

しかしながら

Windows95の普及によりサブノートにも基本性能の高さが厳しく要求され、他社の同クラスモデルの参入も始まり、更にデザインやCFのイメージ戦略も激しくなるなど、本機も例外になることなく時代の荒波に巻き込まれていくことになりました。

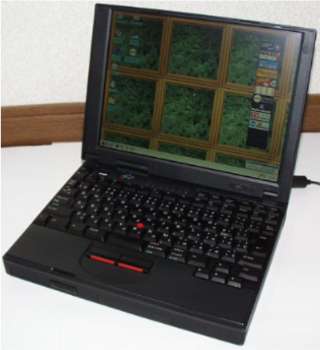

このサイズ(B5クラス)に

TFT SVGA液晶と打ちやすいキーボードを収め、Windows95も十分こなせる

Pentium-120MHz

CPUを搭載した本機は、ちょっと手を入れれば現在でも十分使えるマシンです。

このサイズ(B5クラス)に

TFT SVGA液晶と打ちやすいキーボードを収め、Windows95も十分こなせる

Pentium-120MHz

CPUを搭載した本機は、ちょっと手を入れれば現在でも十分使えるマシンです。

ThinkPadのキャッチコピーの中でも特に有名になった「大人の翼」という一文は、正に本機の性格とターゲットユーザーを示しているようです。

バランスの取れたデザインと堅牢性(本機の入手時に同形機を

2台入手していますが、結構派手に落下させた痕跡がありましたが、ちゃんと動作していました。(^^;)は、モバイラーの支持を確実なものにしていたと言えるでしょう。

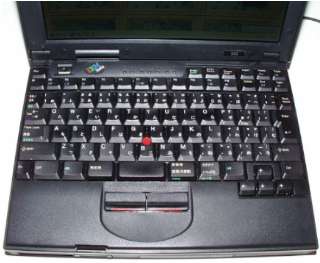

今時のサブノートの変形or変則キーボードと比べると、実に整然としたデザインのキーボード。

今時のサブノートの変形or変則キーボードと比べると、実に整然としたデザインのキーボード。

縮小こそされていますが、235のキーボードに比べると大きめで、思ったより扱いやすいです。

インジケータLEDは、位置的には若干異なるものの 530と同様にキーボード上に配置されています。

充電状態等の表示が液晶パネルを閉じると見えないというのは、530と同じく不便に感じます。

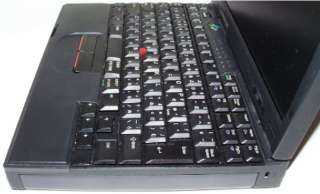

液晶パネルのロックボタンは前面左寄り。

液晶パネルのロックボタンは前面左寄り。

角張ったデザインのため、思ったより厚めに見えてしまいます。

右側面は、背面寄りにケンジントンロックの穴がある以外は、ほぼ目一杯がバッテリーパックに占有されてしまっています。

右側面は、背面寄りにケンジントンロックの穴がある以外は、ほぼ目一杯がバッテリーパックに占有されてしまっています。

530ではトラックポイントのボタンが前面寄りにありましたが、535ではパームレストの奥行きが大きくなったためかキーボード寄りになっていて、使い勝手は良好です。

見事にポートが揃っている背面。

見事にポートが揃っている背面。

右から、シリアル・パラレル・CRT(ここまでは背面ポートカバーで隠れます)・PS/2・IrDA・電源ジャックが並んでいます。

手元の本機は左右のネジに錆が出ています。

小型機ゆえに持ち歩きが激しく、結露や手汗の塩分が原因なのかもしれません。

左側面には、PCカードスロットとFDDコネクタ(カバーつき)、オーディオジャックとモデムジャックがあります。

左側面には、PCカードスロットとFDDコネクタ(カバーつき)、オーディオジャックとモデムジャックがあります。

内蔵モデムは良くも悪くも有名な M-waveで、セッティングが初心者の方にはやや難しいかもしれません。

PCカードスロットとFDDコネクタのフタは、手元の本機でもそうですが、中古機の場合は爪が折れてフタがスカスカになっているケースが多々あります。

単体でのパーツ取り寄せで容易に交換できますが、中古での購入時にはできればチェックしたいポイントです。

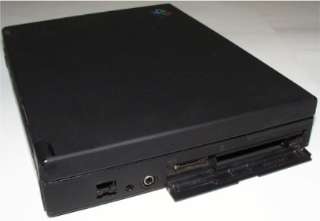

液晶パネルを閉じた本機。

液晶パネルを閉じた本機。

角張った形状は鞄の中での収まりは非常に良いですが、流石に最近の薄型モデルに比べると無骨に見えてしまうのは仕方の無いところです。

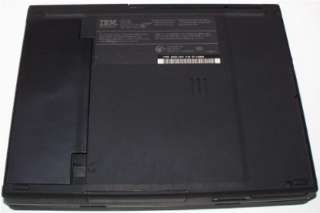

535の底面。

535の底面。

よーく見ると、中央部分が膨らんでいることが判ります。

これに伴い、バッテリーパックの端部も底面の形状に合わせて膨らんでいます。

535のバッテリーパック。

535のバッテリーパック。

表記の通りリチウムイオンバッテリーで、公称値で3時間の稼働時間を誇ります。

中古ではさすがにヘタっていたり、最悪の場合死んでいるケースもあります。

解体してセル交換をするという荒業で復活させている方もいるようですが、最近のバッテリーは安全対策が進んでいるとは言え、Li-ion系はリスク(事故)の危険性は否定できないので個人的にはおすすめできません。

メモリー増設やハードディスク交換をする際には、底面の

2箇所(うちひとつはバッテリーパックを外したところにあります)のネジを外して、パームレスト部分をご覧のように取り外すことになります。

メモリー増設やハードディスク交換をする際には、底面の

2箇所(うちひとつはバッテリーパックを外したところにあります)のネジを外して、パームレスト部分をご覧のように取り外すことになります。

メモリーだけでなく、バックアップバッテリーやリチウム電池もこの状態で交換が可能になっていて、非常にメンテナンスのしやすい設計になっています。

パームレストを外して向かって左側にあるメモリースロット。

パームレストを外して向かって左側にあるメモリースロット。

144p

EDOメモリーで32MBまで増設(本体と合わせて計40MB)ができます。

よく見るとすぐ手前に空きランドがありますが、ここにコネクタを追加してドーターボードを追加すると、535E相当のメモリ環境にアップグレードできるようです。

パーツの入手と半田付けのテクニックが必要ですが、腕に覚えのある方ならメモリ環境のパワーアップも可能です。

(もっとも最近は535Eの中古も安くなってきているので、そこまでリスクを負わなくても思い切って本体を買い換えてしまうという大技も選択しやすくなってきましたが・・・(^^;)

ハードディスクはトラックポイント右ボタン手前付近の小ネジを外し、内側からドライバーでフレームをこじるとご覧のようにハードディスクパックを引き抜くことが出来ます。

ハードディスクはトラックポイント右ボタン手前付近の小ネジを外し、内側からドライバーでフレームをこじるとご覧のようにハードディスクパックを引き抜くことが出来ます。

従来は本体をかなりバラさないとハードディスクの換装が出来ませんでしたが、本機では非常に簡単に換装が出来る構造となっています。

更にこのハードディスクパックのフレームは、内ネジ外ネジいずれのハードディスクでも対応できる親切(?)設計になっています。

メーカー保証外の行為となってしまいますが、比較的初心者でも簡単に換装できるというのは、大変嬉しいところですね。

530CSで期待された改善点をほぼ網羅した本機は、220から始まった

IBMのサブノートのひとつの完成形を見たモデルと言えます。

530CSで期待された改善点をほぼ網羅した本機は、220から始まった

IBMのサブノートのひとつの完成形を見たモデルと言えます。

性能的には現在最前線で活躍する現行モデルとは比べるまでもありませんが、環境を整えてあげれば十分使えます。

さすがに次期OSでは対応が厳しくなりそうですが、まだまだ頑張って使いたくなる傑作機です。

CPU Intel Pentium-120MHz

RAM 8MB Max 40MB (144p EDO)

HDD 810MB (E-IDE)

LCD 10.4" TFT SVGA (800x600 16bit color)

VGA Trident Cyber9320 (V-RAM: 1MB)

モバイル機で CD-ROMドライブオプションという形態のため、初心者には最低でもCD-ROMドライブを接続して認識させられるだけの知識が必要になります。

しかも USBポートは持たない機種ですので、安価で簡単に接続できる USB接続タイプの周辺機器は使えません。

これらの点を十分理解して使うのであれば、第一線でも暫くは頑張ることが出来るはずです。(^^)

- メモリーは 144p EDO DIMMです。最近はメモリーチップの供給状況が悪くなって価格が上がり気味ですが、本機は最大で32MBまでのみ対応ですので、頑張って中古で探せば多少は安く入手できるチャンスはあると思います。

- HDDは E-IDE対応で、内ネジ・外ネジ両対応、12.7mm以下のドライブが組み込みできます。

基本的には認識容量(6GB位までが限度のようです)にだけ気をつければ大丈夫です。- 中古では酷使されていて比較的傷んでいるものがしばしば見られます。中古で購入するときには、状態をじっくり吟味されることをおすすめします。

(但し、ジャンク品については買う側もリスクも負うことになります。売主の方に迷惑をかけないようにしましょう)

(2001/09/23 記)