本体単体状態の

570です。

本体単体状態の

570です。薄型ノートとして大成功を収めた ThinkPad560

に続く薄型ノートとして登場したのが、この ThinkPad570

です。

560は単体で運用するには大変軽快でしたが、いざ FDDや

CD-ROMドライブを繋いでいくと本体の右から左から周辺機器がゾロゾロとぶら下がってしまうということで、フル装備で使う時にはスペースや接続の煩雑さという問題を残していました。

そこで本機では、それまでも存在したポートリプリケータやドッキングステーションを進化させて、「ウルトラベース」と呼ばれる台座部分にドライブを搭載して、必要に応じて切り離して運用できるというシステムを採用しています。

(この辺りが開発コードネームの「Tranceformer」の所以のようです)

本体単体状態の

570です。

本体単体状態の

570です。

隣のACアダプタの厚みと比較していただければ、本機が薄く設計されていることが判るかと思います。

とは言え、見方によってはかなり薄く見えますが、これは前縁筐体下部が斜めにカットされているためで、実際には

560より 2-3mm薄い程度です。

560のモデルチェンジ機と言うより、600をベースに薄型化したといった感じで、実際に勤務先で

ThinkPad600Xのサポート機として使用していますが、殆ど違和感無く使えます。

前縁部分を掴むとこんな感じです。

前縁部分を掴むとこんな感じです。

今時の超薄型ノートに比べるとまだまだ厚みがありそうに見えますが、持ち運びのしやすさと全体の強度とのバランスでは、決してひけをとらないと思います。

ちょっと不鮮明ですが、本体背面のポート類。

ちょっと不鮮明ですが、本体背面のポート類。

左から内蔵モデム、PS/2ポート、CRT、パラレル、シリアル、FDD、電源ジャックの順に並んでいます。

右側面の状態。

右側面の状態。

中央に PCカードスロットから奥に向かって赤外線ポート(強制電源切スイッチ付き)、オーディオジャックが並んでいます。

PCカードスロットはシャッター付きですが、2スロットにも関わらず1枚板となっている点が特徴的です。

代わって左側面の状態。

代わって左側面の状態。

電源スイッチと USBポートはこちら側に配置されています。

液晶パネルはこの角度が最大に開いた状態です。

複雑な形状の底面。

複雑な形状の底面。

ウルトラベースとのドッキングの他、放熱設計や落下時の衝撃を逃がす効果も狙って、この様な形状になっているそうです。

ThinkPad独特の液晶パネルを閉じた状態のスッキリした感じとは全く対照的です。

バッテリーパックを外したところ。

バッテリーパックを外したところ。

トラックポイントのボタンの裏側(銀色の部分)が見えます。

また、バックアップバッテリー(黄色の丸いもの)もあります。

ThinkPadは以前からバックアップバッテリー等を容易に交換できるような「廃棄時を考慮した設計」になっており、こういったポリシーももっと表に出してもいいような気がします。

ちなみにバッテリーの位置は本体手前中央から右側パームレスト下になっていますが、元々バッテリーパックが軽いこともあって、持ったときに感じる重心位置はかなり安定しています。

(この辺は IBMのお家芸のひとつといった感じです)

570の

Li-Ionバッテリーパック。

570の

Li-Ionバッテリーパック。

かなり薄っぺらく頼りない感じがしますが、公称値でバッテリ稼働時間は

3時間くらいあり、モバイル利用もまずまずといった感じです。

薄く軽量であれば予備として携行するのにも有利なので、良い傾向ではないでしょうか?

USBポート部分のカバーを開けると、メモリソケットが現れます。

USBポート部分のカバーを開けると、メモリソケットが現れます。

オンボードで 64MB、このソケットに SO-DIMM (144p SD-RAM)を追加することで最大 192MBまで増設できます。

電源スイッチのところの白いボタンは、ThinkPad220

などで見られた誤投入防止ボタンで、これを押して電源スイッチをスライドしてONにするようになっています。

(移動中に誤って電源が入らないように、モバイル運用を意識したものでしょう)

メモリスロットの手前寄りにはハードディスクスロットがあります。

メモリスロットの手前寄りにはハードディスクスロットがあります。

ハードディスクスロット内の天井(すなわちパームレストに接する部分)に、放熱用か強度維持用と思われるフレームが入っています。

570は単に薄いノートパソコンという訳ではなく、強度や放熱対策について大変よく考えてあるモデルです。

本機での経験が、更にコンパクトにサイズを凝縮した

X20及び

i1620に生かされていることは言うまでもありません。

(欲しいですよね・・・X20 (^^;)

取り出したハードディスクパック。

取り出したハードディスクパック。

パックと言っても、コの字の枠に 2.5インチのハードディスクドライブが載っているだけといった感じで、ThinkPad600なんかのハードディスクパックと似ています。

本機(1AJ)の搭載ドライブは

4GBの外ネジタイプを搭載しています。

フレームには内ネジ対応の穴も空いていますが、本機の発売時期(99年春)からして既に内ネジドライブは少数派になっていた時期なので、後のモデルでも内ネジ用の穴が空いているとは限りませんので注意が必要です。

(とは言え、わざわざ小容量且つ希少な内ネジのドライブを組み込むことは稀だとは思いますが・・・)

このヘンな物体がウルトラベースです。

このヘンな物体がウルトラベースです。

随分と大袈裟な名前ですが、本機が変幻自在な秘密が随所に隠されていて、正に基地や母艦といったところです。

なお、このウルトラベースは、本体とは別梱包(単独のオプション機器としても発売されています)となっていて、570の大抵のモデルが同梱した「キットモデル」という形態で販売されていたようです。

本機(2644-1AJ)も、実際にはキットモデルとして入手したもので、本体の箱には「2644-1A7」というキットモデル番号が振られています。

ウルトラベースの背面。

ウルトラベースの背面。

上部に本体接続用のコネクタがあります。

(ここで本体と電気的に接続されますから、不用意に触れないように気をつけましょう)

背面には、セキュリティロック穴、オーディオジャック、USBポート、何故か普段はこれだけが蓋で隠すことができる

MIDI/JOYSTICKポート、そして電源ジャックがあります。

ウルトラベース上面の蓋を開けると、セカンドバッテリー搭載スペースが現れます。

ウルトラベース上面の蓋を開けると、セカンドバッテリー搭載スペースが現れます。

バッテリーパックは本体用と同じ物をそのまま使用できます。

電源系の制御は本体から操作している様で、残念ながらウルトラベース単体をバッテリーチャージャー的に使うことはできません。

また、FDDベイと排他使用になっています。

この画像では排他使用のFDDを搭載した状態ですが、ご覧のとおりFDDがセカンドバッテリー格納部をぶち抜いて格納されるので、併用はできないという訳です。

FDDをウルトラベースから抜き出すところ。

FDDをウルトラベースから抜き出すところ。

このFDDは、770なんかと同じ様に、添付のケーブルで本体側のFDDコネクタにも直結して使用できます。

形状も小さくシェイプアップしていて、本体との携行のしやすさも考慮されているようです。

さて、反対側にはウルトラスリムベイがあります。

さて、反対側にはウルトラスリムベイがあります。

この1A7キットモデルでは、ウルトラスリムベイデバイスは未装着という形で販売されていて、実際に本機を活用する上では、CD-ROMドライブが別途必要となります。

(この画像では DVD-ROMドライブを搭載しています)

ビジネスモデルならまだしも、個人向けとしては別途CD-ROMドライブを購入するというのは価格的にも不利になるためか、後に追加発売されたホームユース向けモデルでは、ウルトラスリムベイ用のCD-ROMドライブ付属となっていたものがありました。

ウルトラベースの底面。

ウルトラベースの底面。

本体とは正反対に、まっ平らになっています。

手前側には青色のアンドックボタンとステレオスピーカー(570本体はモノラルスピーカーのみ内蔵)があります。

また、奥側には

560用として発売されていたポートリプリケータ用のコネクタがあります。

つまりウルトラベースに更にポートリプリケータを重ねて接続できるようになっています。(そこまでやらんでも、、、といった感じですね。(^^;)

ホットドッキング直前の状態。

ホットドッキング直前の状態。

本機の真価は、このホットドッキング・アンドッキングによる変幻自在なシステムという点です。

それまでも、本機のようなドッキングベースによる拡張が可能なモデルは他社でもありましたが、ベースのデバイスの交換が自在で、動作中でも確実且つ簡単に分離・接続できるというのは素晴らしいです。

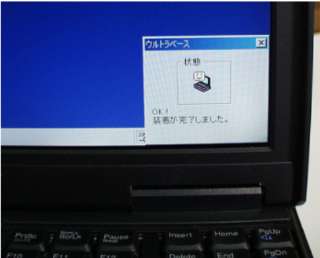

上記の状態から本体後部をウルトラベースに押し込むと、デバイスが認識されて、「OK!

装着が完了しました。」というポップアップ表示がされます。

上記の状態から本体後部をウルトラベースに押し込むと、デバイスが認識されて、「OK!

装着が完了しました。」というポップアップ表示がされます。

また、アンドック時には、ウルトラベース前面の青いボタンを押すとデバイスの切り離し処理が行われ、切り離し可能な表示が画面に現れ、あとはイジェクトレバーでウルトラベースから切り離せばOKということになります。

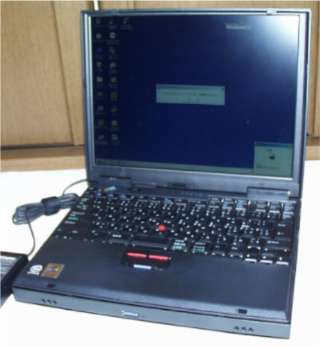

ウルトラベースにドッキング完了した

570。

ウルトラベースにドッキング完了した

570。

単独では

ThinkPad600のような印象ですが、ウルトラベースに乗った状態では

ThinkPad390に近い雰囲気です。

事実、この状態では厚みが 5cm位になってしまいます。

しかしながら、560に比べるとオールインワン化して、フル装備ながらもすっきりした状態なので、特に散らかっている作業場(=私の仕事場のデスク(^^;)なんかでは、周囲の余裕やスパゲッティ状態のケーブル類に悩まされる心配が少く、正に有り難いの一言に尽きます。

キーボード面ですが、ウルトラベースが装着されているというだけで、随分と迫力が出てくるというのが不思議なところです。

キーボード面ですが、ウルトラベースが装着されているというだけで、随分と迫力が出てくるというのが不思議なところです。

キーボード自身は、基本的には

600に酷似しています。(カーソルキー付近が若干違う)

ただ、筐体は

600の様な高級感のある艶消し系処理は施されておらず、ThinkPad390と同じで「普及機」然とした感じです。

ウルトラベース装着時の右側面。

ウルトラベース装着時の右側面。

FDDをウルトラベースに内蔵した状態です。

底面に見えるスライドスイッチ状の物は、ウルトラベース装着デバイスのロックです。

比較的直線的なデザインに見える本機ですが、FDDベイ付近やイジェクトレバーに、妙にボリューム感のある曲線的なデザインも取り入れられています。

反対側の左側面。

反対側の左側面。

ウルトラスリムベイの装着状況が良く判ります。

また側面のスイッチやコネクタ類を塞がないように、ウルトラベース側面が切り欠かれていることも判ります。

ウルトラベース装着時の厚みがもう少し薄ければ・・・と誰もが感じるところかもしれませんが、この画像を見る限り、厚みはギリギリといった感じです。

ドッキング時の電源供給はウルトラベースを一旦介するため、本体側の電源ジャック部分が使用できないように一部分が隠れるようになっています。

ドッキング時の電源供給はウルトラベースを一旦介するため、本体側の電源ジャック部分が使用できないように一部分が隠れるようになっています。

ちなみに USBコネクタについては、本体側・ウルトラベース側双方で使用可能になっています。

液晶パネル上面のIBMエンブレム。

液晶パネル上面のIBMエンブレム。

最近はスタンダードとなってしまった、文字のみの形になっています。

(ご存知の方も多いと思いますが、以前は楕円の外形になっていました)

特筆すべき点はLCDカバー(いわゆる上面)の「色」で、それまで

iシリーズで積極的に取り入れられていたガンメタリック風の物と同様になっています。

従来は黒一色だったものからのイメージチェンジを図っている訳ですが、500番台でこのカラーが採用されたのは本機が初めてです。

質実剛健としたブラックに対して、このカラーは

570に対してアグレッシブなイメージを与えるのに一役買っている気がします。

また、下側の3個の穴はウルトラベースのものです。

どうもデザイン的な理由によるもののようで、こういった遊び心も忘れていないところは、ThinkPadの魅力のひとつと言えるでしょう。

CPU PentiumII-333MHz (FSB66MHz)

RAM 64MB Max 192MB

HDD 4.8GB

LCD 13.3"TFTカラー (1024x768x24bit) NeoMagic 256AV (V-RAM : 2MB)

CD-ROM Option (ウルトラベース内蔵)

こういうモデルだからこそ、積極的に持ち歩いて使いたくなります。

最新モデルに比べるとスペックはやや落ちますが、現状でも十分使えます。

- ハードディスクは容易に換装できます。初期導入状態では、FAT16で2GB、残りをFAT32で領域確保されていますが、ディスク容量の有効活用のために、パーテーショニングツールを活用して環境の再構築をしてあげるといいでしょう。

- メモリは標準で64MBなので使って使えないことはありませんが、やはり快適に使うには増設したほうがベターです。

適用可能なメモリは144p/SD-RAMで PC66タイプになりますが、価格的に差が無い(場合によっては逆転している)PC100メモリでも大抵は使えます。予算が許せば是非 128MBを増設しましょう。- ノートパソコンとして表示能力には不満は出ないと思いますが、ゲームにはあまり向いていません。

DVD再生もできないことはありませんが、CPU能力と合わせて「もうちょっと力不足気味」な点は頭に置いておいたほうがいいと思います。- 中古で購入する際には、ウルトラベースの有無と、CD-ROM/DVD-ROMドライブの有無を確認しておきましょう。

両方とも揃っていれば文句無しですが、元々CD-ROM/DVD-ROMドライブを持たないモデルですので、特にCD-ROM/DVD-ROMドライブは追加購入しなければならない可能性が出てきます。

特にウルトラスリムベイデバイスは、なかなかいいお値段になってしまうことが多いので要注意です。

(2000/12/24記)