i1400系は、企業向けの

390系をベースに、エンドユーザー向けの機能やプリインストールソフトを追加したようなものと考えられます。

i1400系は、企業向けの

390系をベースに、エンドユーザー向けの機能やプリインストールソフトを追加したようなものと考えられます。

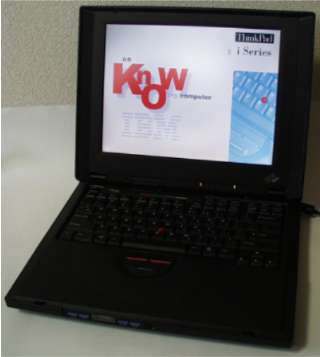

ThinkPad iシリーズは、コンシューマー向けモデルとして現在では最も一般ユーザーの目に触れる機会の多いモデルです。

そのモデル体系は結構複雑怪奇になってしまいましたが、スタートはオールインワンの

1400系から始まりました。

この 2611-411は

USモデルで、前オーナーが米国で購入して持ち帰られたものなんだそうです。

i1400系は、企業向けの

390系をベースに、エンドユーザー向けの機能やプリインストールソフトを追加したようなものと考えられます。

i1400系は、企業向けの

390系をベースに、エンドユーザー向けの機能やプリインストールソフトを追加したようなものと考えられます。

日本国内モデルで正確に相当するモデルが不明ですが、i1455(2611-455)が比較的近いようです。

(液晶パネル以外の仕様はほぼ同等な様です)

筐体自体は

14インチクラスの液晶の搭載も考えられているため、12.1インチSVGA液晶では、画面と筐体サイズがかなりアンバランスに見えます。

しかしそのおかげ(?)で、液晶パネルの両サイドにスピーカーが組み込まれており、見かけに負けない良い音が出ます。

(この辺りは、流石はコンシューマー向けモデルといったところです)

キーボードの様子。

キーボードの様子。

USモデルですので、すっきりした英語キーボードとなっているのが印象的です。

(家庭向けモデルということで、Windowsキーが付いています)

ただっ広いパームレストは無塗装ということで、少々安っぽく感じるのがナンですが、非常にゆったりと操作できる感じです。

キータッチはやや軽めですが、低価格なエンドユーザー向けモデルとしては良い部類に入ると思います。

また、トラックポイントボタンはスクロール機能として使用できるセンターボタン付きとなっています。

本機のCD-ROMドライブは

CDプレーヤーとしても使用できます。

本機のCD-ROMドライブは

CDプレーヤーとしても使用できます。

本体前面にはCDプレーヤーの操作パネルが配置されていて、これが

i1400系のデザイン上の特長にもなっています。

この操作パネルは本体の電源が切ってあっても、液晶パネルが閉じていても操作可能になっています。

液晶パネルを閉じた本機。

液晶パネルを閉じた本機。

CDプレーヤー操作パネルが目立ちますが、他は

ThinkPad390に似て割と大柄な筐体となっています。

後にメタリックボディを纏うことになる

i1400系ですが、それらのモデルに比べると随分と大人しい印象を受けます。

本体右側面の状態。

本体右側面の状態。

特徴あるFDDとCD-ROMドライブは、390のウルトラベイFXとは違い固定式になっています。

そのすぐ後ろ寄りにはPCカードスロット(2スロット)、そして後ろ寄りには内蔵モデムジャックが配置されています。

液晶パネル側には、スピーカーの穴があることにも注目。

(液晶パネルを閉じていても

CDプレーヤーの音声がよく聞こえるのは、この穴のおかげです)

本体左側面。

本体左側面。

前面寄りからバッテリーパック、排気ファン、音量ボリューム、オーディオジャック、電源スイッチの順に並んでいます。

液晶パネルを閉じた状態と比べると、下部筐体の面取りによって如何にスリムに見えてしまうかが良く判ります。(^^;

排気ファンは思ったより静かです。

本機の CPUは MMX-Pentiumでは最速クラスの

300MHzとなっているので、比較的廃熱が大きいのではないでしょうか?

故にファンが回る機会も多く、軸受け劣化やファンブレードの埃付着などで騒音源になってしまう可能性があります。

背面のポート類。

背面のポート類。

左からACアダプタジャック、PS/2ポート、シリアルポート、パラレルポート、拡張コネクタ、CRTコネクタ、USBコネクタと綺麗に並んでいます。

拡張コネクタには、ポートリプリケータが接続できるようです。

(この画像ではゴムキャップが装着されています)

底面の様子。

底面の様子。

凸凹は思ったより少なく、左右の接地面が左右ほぼ対称になっている他は、割とノッペリとしています。

上記底面の銘板のすぐ上がメモリ拡張スロットになっています。

上記底面の銘板のすぐ上がメモリ拡張スロットになっています。

この画像の通り、DIMMソケットは

2つあり、144p/SD-RAMにより増設することになります。

この画像では 32MBのDIMMを

2個搭載していますが、これらを撤去して

128MB-DIMMを装着すれば

256MBまでメモリを増設できるようです。

ソケットは向き合っていますが、間には若干スペースに余裕があるので、一般的なサイズの

DIMMなら干渉することなく装着できます。

バッテリーパックです。

バッテリーパックです。

コスト優先のためか Ni-MHバッテリーとなっています。

オールインワンモデルということで、家庭内での利用に主眼を置いているため、そして根本的に図体がデカい(^^;ので、バッテリー駆動での運用はやや軽視されているといったところでしょうか・・・

(とは言っても、1時間位はバッテリー運用できるようです)

CDプレーヤーボタンを操作するところ。

CDプレーヤーボタンを操作するところ。

プレイ・イジェクト・ストップ・トラックスキップ等、必要なボタンは揃っています。

CDプレーヤーとしては、本体が大きいというのがちょっと問題かもしれません。

また、CDプレーヤー機能のスタンバイ電力のため、放置状態でも割とバッテリーが消耗します。

サスペンドよりもハイバネーションを使う方が安全でしょう。

ACアダプターは丸タイプのプラグです。

ACアダプターは丸タイプのプラグです。

一見して ThinkPad560や

600系用と共用できそうですが、出力電圧が異なります(19V)ので、専用と考えた方がよいでしょう。

実際に

600E用ACアダプタを繋いで確認してみましたが、電圧が低い(16V)ためか、ブートしたりしなかったりと、不安定でした。

(当然ですが、本体やACアダプタに負荷がかかりますので、このような使い方はしないようにしましょう)

家庭用モデルということで、簡便な取り扱いと低価格化を重視しているモデルですが、処理能力も高いのでコストパフォーマンスの高いお買い得モデルといったところです。

家庭用モデルということで、簡便な取り扱いと低価格化を重視しているモデルですが、処理能力も高いのでコストパフォーマンスの高いお買い得モデルといったところです。

ThinkPadらくしからぬところもいくつかありますが、現在では大所帯となった

iシリーズの礎になったことから考えても、無視することはできないシリーズです。

さすがにオールインワンの

i1400系に対して、最近のトレンドは少しずつ変わってきてはいますが・・・

CPU Intel MMX-Pentium 300MHz (L2:512KB)

RAM 32MB Max256MB (144p/SD-RAM/PC66)

HDD 4.3GB (E-IDE)

CD-ROM 内蔵 20x

LCD 12.1" TFT-SVGA

VGA Neomagic MagicGraph 128ZV+ (V-RAM : 2MB)

MODEM 内蔵 56k

このモデルは米国モデルですので、これそのものの入手は難しいと思います。

- 全体的にとてもバランスの取れたモデルです。

SVGA画面と大きな筐体が受け入れられれば、結構快適に使えそうです。- メモリーは 144p SD-RAMで、標準では 32MB搭載しています。

さすがにプリインストールの Windows98では、アプリを入れた際に辛いかもしれませんので、最低でもプラス32MBは追加したいところです。- HDDは ショートカットキー(F5〜F8)上部のカバーを取り外し、キーボードと放熱板を取り外すことで到達できます。

慣れればなんてことはないのですが、カバーを外す際に気をつけないとカバーを破損したり本体や液晶パネルにキズをつけてしまいます。十分注意してください。

(2001/04/22 記)