このエトセトラのコーナーには折々感想のメイルをいただきます。

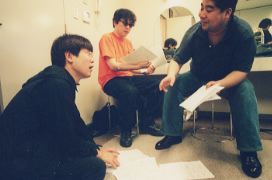

その内容は様々ですが、批判的な内容としては、“ごちゃごちゃと文字が多すぎて読む気がしない”、好意的な内容としては“普通のメディアには載らないミュージシャンの楽屋裏の姿が覗けて面白い”といったところが、代表的です。そこで!今回はこういった御意見を取り入れて、“文字は少なく”しかも“楽屋裏”な内容でいってみたいと思います。上の3枚の写真は今回のオーケストラの楽屋裏での風景です。

| トランペットセクション。互い違いな方向に向かって吹いていますが別に仲が悪いわけではないです。念のため。 |

|

|

トロンボーンセクション。このセクションは本当に良く練習します。全体のリハーサルが終わったあとも、音が出せる場所を見つけて自主的にセクション練習をする姿には頭が下がります。わたしも見習わなくては。この写真は、音の出せない楽屋で、楽譜を見ながらバーチャル・セク練をしているところ。 |

| サックスセクション。くつろぐメンバーに背を向けて、鏡に向かって必死にフルートの練習しているのは近藤和彦氏。今回神辺のご当地ソングである“春の海”をビッグバンドにアレンジしたのですが、あの尺八の音色に近い、ということでフルートを全面的にフィーチャーにしたため、リードを担当する彼には大変な負担をかけることになってしまいました。 ビッグバンドのアレンジをする時、気軽な気持ちでサックスパートにフルートの持ち替えを書いてしまいがちですが、実はフルートとサックスって全く別種の楽器です。それって、“トランペット奏者がトロンボーンを演奏する”くらい大変?それどころか、サックスプレイヤ−に言わせれば、彼等がフルートを吹くことは、“トランペット奏者がソプラノサックスを演奏する”も同然の大変さだそうです。 |

|

|

当日のステージの様子。こういう大きなホールのステージで演奏するのは、普段慣れ親しんだ狭いライブハウスでの演奏とはかなり勝手が違います。細かい音が全部きちんと聴こえて気持ち良い反面、ちゃんと出来ていない部分もはっきりして、ごまかしが効かない怖さがあります。やはりアンサンブルは大きなホールで演奏する経験も積んでいかないといけませんね。 |

(以上すべて写真は飯島立士氏による。当日のライブレポートは“Jazz Life”8月号に掲載される予定。また、このオーケストラの次のライブは10月初旬に神田“TUC”で行う予定です。)