| 00/ 4/ 8 | 「MLDⅣの導入」 MLDⅢよりⅣへのアップデートを敢行。若干設定系で差異があったものの、問題なく稼働する様になる。 |

||||

| 00/ 4/ 1 | 「HDDの認識」 REBOOTして認識できないのはどうも増設したHDDを「ext2パーティション」だとみなせない為の様である。fstabの設定ファイルにパーティションの記述を追加する事で、REBOOT後も認識可能となる。 |

||||

| 00/ 3/26 | 「DynaBookにHDD接続」 TEAC HD-MV540Lを「Slim SCSI1460」に繋げ、DynaBookのハードディスク容量を拡大させる。元々接続していたG6-450には新しいIO-DATAのハードディスクを接続する事にする。 フォーマットをかけて認識はするもののどうもREBOOTすると認識不能になる。この時点では原因不明。 |

||||

| 00/ 3/25 | 「MLDⅢへのAPA1460導入」 Adaptecの「Slim SCSI1460」以外の製品は全て生産中止の製品であった。秋葉原の中古販売店をくまなく探してみたが、そもそも「PCMCIAカード」の中古品は少ない。当然の如くMLDⅢで動作保証のあるSCSIカードはなかった。よって「Slim SCSI1460」を購入する事にする。予想外の出費である。 さてカードはさすがに一発認識。但し今度は「IRQの問題」で「LANカード」が使用不能になる。設定ファイルを変更してようやく本来の目的を果たす。 |

||||

| 00/ 3/21 | 「MLDⅢでのPCMCIA認識」 MELCOのSCSI-Cardを認識させる為、参考文献としてCQ出版社の「TRY!PC 秋号」を購入する。ここにはMLDⅢでのPCMCIAの認識に関する記事が出ていたからである。この記事を基に各設定ファイルをいじってみるものの判明した事は、IFC-VSがRATOK REX5536であるにも係わらず、デバイスドライバがREX5536のものでは使用できないという事実であった。 SCSI-Cardを使えば「SCSIハードディスク」が利用可能になるため、MLDⅢで使用可能なPCMCIAカード(SCSI)を購入する事を決心する。 |

||||

| 00/ 3/18 | 「MLDⅢの導入」 ISDN及びダイアルアップ・ルータを導入するに伴い、常時接続しておくサーバ(ダイアルアップ・ルータの奥場所の確保も兼ねる)をたてようと、DynaBookにMLDⅢをInstallする事を考える。 MLDⅢはアスキー出版「WindowsユーザーのためのLinux入門(志村 拓 著)」の添付版を使う事にした。これはMLDⅣ(現在の出荷バージョン)を購入して動作しないという事態を避ける為である。 購入してInstallしたところ動作自体は問題なく、LAN-Card(Laneed LD-CDY)は認識したものの、MELCOのSCSI-Card(IFC-VS)が認識してくれない。 |

||||

|

99/ 3/28 |

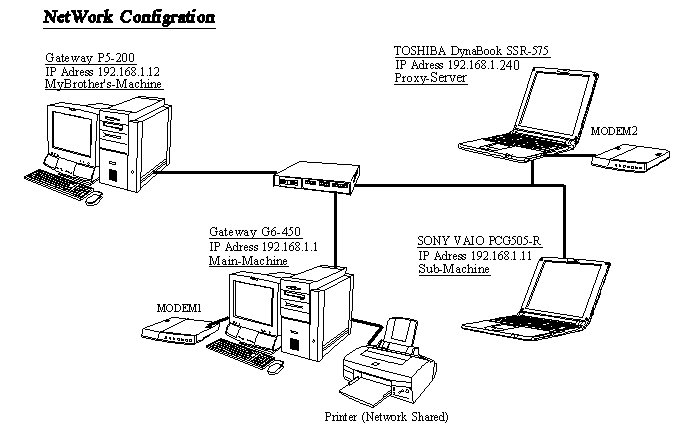

「Proxy Serverとしての役目を負わそう」 そもそも弟のPC(Gateway P5-200)がある部屋には電話回線がなく、電話線自体を引き込むのも馬鹿らしいという事情があった。 当初メインマシンのGatewayG6-450でProxy Serverを立ち上げ、それを経由して弟はインターネットを行っていたが、メインマシンのプログラム構成を変更した途端、Proxy Serverとしての機能を果たさなくなり、再構築を余儀なくされるという事件がよく発生した。 そこで現在ほとんど使用されていない「DynaBook」をProxy Serverとして利用する考えに至った。 1.TCP/IPの設定 TCP/IPの設定を行い、そのマシンのIP Adressを「192.168.1.240」にする。 「192.168.」はプライベートアドレスとして使用する代表例である。 Windowsは「NetBEUI」が使用出来るため、ある程度ネットワークの設定がいいかげんでも繋がる事がある。きちんと「Ping」をしてTCP/IPの設定ができている事を確認した方がいい。 2.ダイアルアップアダプタの設定 次は外部のInterNetと繋がる様にISP(インターネットプロバイダ)の設定である。 弟は個別に「so-net」との契約をしており、そこを設定しておく。 3.Proxy Serverのソフト導入 その時点ではメインマシンに「WinGate 2.1d」を利用していた。 1ユーザー接続までは無料で使用でき、キャッシュ機能も備えていて高性能だったからだ。ところがソフトが重すぎる為かDynaBookでは「設定画面」を開く事が出来なかった。メモリがわずか24MByteしかない機種であり、おそらく動かす事は不可能であろうと痛切に感じる。 そこでソフトを以前利用していた「WinProxy」に変更する事とした。WinGateと違うのは「キャッシュ機能なし」「RealPlayerの通過不可」等である。このソフトならばどうにか常駐できそうである。。。 4.WinProxyの設定(サーバー) このソフトの設定は難しいところは特にない。上記で出てきたWinGateはかなりネットワークの知識を要する箇所もあるが。。

それを元に設定してあげると以下の様になる。 a) ブラウザの場合 プロキシー設定で、「HTTP」「FTP」の部分を「192.168.1.240」 ポート番号については「8080」 b) メールの場合 ユーザー名、パスワードはプロバイダにもらったものを使用。 (おそらくPOP3用サーバ接続のユーザー名・パスワード) POP3・SMTPサーバの箇所を「192.168.1.240」とする。 ポート番号はWinProxyで変えない限り変更不要。 6.WinProxyのリモート制御 もしWinProxyを使用し終わったら回線を切っておく方がお金の無駄遣いにならない。 無接続時間に余裕がある場合、リモート制御を使用して回線の切断が可能。 DOSベースのバッチファイルにて、 「winproxy 192.168.1.240 8001 8002」 という内容のものを作成し、サーバより「WinProxy.EXE」を端末にコピーする。 後はバッチファイルをクリックすると制御用のWinProxyが立ち上がる。 そこで切断の操作を行う事が可能。 「自宅内ネットワーク完成図」 現在のネットワーク構成図は次の様になっている。  |

||||

|

99/ 1/ 3 |

「Live Linuxを起動させよう」 日付・時刻が正確とならないPCのため、ファイルの保存なども不具合が生じる。 なのでそれとは無縁なことをさせようと、CD-ROMで立ち上げ可能な「Live Linux」を使用できる様にしてみる。 しかしVAIOならばCD-ROMによる「Boot」ができるがDynaBookはできない。そのため2次起動に進んだ瞬間、CD-ROMが認識できず、Linuxの読み込みエラーになってしまう。 早速Live Linuxの発売元、メディアラボ株式会社のホームページに行ってみるとその解決方法が書いてある。 1.FDによる立ち上げを「Shiftキー」を押しながら行う。 2.「LILO Boot:」で止まったら、「cd pcmciapcic」と入力する。 3.起動が無事終了したら、「root」でloginして、 # mount /mnt/floppy # lilo # umount /mnt/floppy として、情報をFDに保存する。 こうすることで以後FD起動ではLive Linuxの起動が可能になった。 問題なのはLinuxで何をさせるかと言うことである。。。 これは月刊ASCIIの付録であり、muleも使えない。やはり製品版を購入すべきなのか? |

||||

|

98/12/31 |

「SONY PCGA-CD5(VAIO専用CD-ROM)の接続について」 VAIO購入の際、結局専用CD-ROMの購入がなければ何もできないことに気づく。 そこでVAIO専用CD-ROM、PCGA-CD5を購入することにした。せっかく購入したのだからとDynaBookにも接続しようと考えた。 Windows95上では問題なくCD-ROMを認識するが、MS-DOSでの認識をさせるのが一苦労であった。 添付FDではPhoenixカードの設定があるためそれを元に設定を行う。東芝のカードマネージャーは「Phoenixカード」と同等のマネージャーであるのがその理由。 作成したのは以下の設定ファイルである。

|

||||

|

98/11/ 8 |

「PCの日付・時刻がおかしい!」 数ヶ月ぶりにPCの電源を入れたところ何かおかしい。 「BAD BATTERY」の表示がでて、BIOS設定画面での確認を要求される。 Windowsをとりあえず立ち上げてみると日付・時刻が「1900/1/1 0:00」になっている。 内蔵電池がおかしいと考え裏蓋をはずしてみるもののとてもおそろしく、電池交換をしてもらうために修理センターへ。 しかし発覚したのは又も「CPU基盤異常」。修理費用は「約\90,000」。 さすがに今回は直してもらう気が起きず、新しいPCの購入を決意。これがVAIOの購入へと繋がることとなる。 |

||||

|

97/10/27 |

「PCの画面が暗いまま!」 せっかく直ってきたPCだが、ある日電源をいれても何も映らなくなった。しかしHDの音は確かにしており、Windowsはきちんと動いているようである。 DynaBookには外部ディスプレイ接続端子があり、それにディスプレイをつなげるとちゃんと表示されている。 修理依頼をしたところ、またもや「CPU基盤」の故障。前回故障の時の保証期間内であり、無料修理となった。 |

||||

| 97/ 8/22 | 「PCのReboot連続現象」 突然のPCに発生した現象であった。 電源を入れメモリチェックの後、又メモリチェックになってしまう。それが永遠に続き、Windowsの起動がちっとも始まらない。 持ち込み修理をして見てもらったところ、「CPU基盤」の故障。 修理額が「\65,100」と途方もない額であったが、ノートPCの買い換えをするならと修理を依頼することにした。 |