表紙 ≫ 特集 渋温泉外湯めぐり

【表紙】 【温泉】 【温泉考現学】 【おでかけ】 【あらあら名勝】 【リンク】

![]()

表紙 ≫ 特集 渋温泉外湯めぐり

渋温泉には9つの外湯がある。 渋温泉には9つの外湯がある。それぞれが効能が異なりすべて巡ると九(苦)を流すという。 その外湯巡りだが、ガイドブックなどでは宿泊者のみ利用可能と書かれていることが多いようだ。 僕も、旅館のお風呂に入る予定で渋温泉大駐車場に車を入れた。(¥500/日)そしたらその駐車場の管理室が外湯巡りの受付になっていたので急遽¥300で外湯の鍵を借りた次第だ。つまり、渋温泉の外湯は鍵を持たなければ入れないのである。下記の手拭は鍵を借りる代金に含まれてもらえるもので、これににスタンプを押して回る。泊り客は旅館やお土産やさんで手に入れるらしい。 駐車場に入れた自動車の鍵の代わりに湯巡りの鍵を借りれた。どうやらこの駐車場に車を入れることが日帰り入浴客で湯巡りを出来る唯一の条件みたいだ。 外湯の入浴時間は宿泊客が6時〜22時までだが、日帰り客は9時〜18時までである。駐車場はその一時間後の19時に閉る。 |

| 【街並】 | ||

|

||

石畳の温泉街 さほど大きな街ではないが300年ほど前から共同浴場などが村人によって支えられていたという歴史の古さは街並にもその面影を残し、落ち着いた雰囲気が漂っている。 これといった娯楽施設も見当たらず、ゆっくりと温泉情緒を楽しめる街だ。 |

||

|

玉川そば | そばソフトクリームの製造特許を12年かけて取ったという。口当たりはソフトクリームとシャーベットの中間くらい。戸隠で食べたそばソフトクリームのほうが美味しかったかなぁ。 |

| 西山製菓 | 街を歩いてて少なくとも温泉饅頭を売る店が4〜5軒はあった。そのうち何故ここを選んだかという程の意味はない。皮が厚くってふっくらしていました。 | |

| 湯路会館 | かつての渋温泉のパネルなど申し訳程度に置いてあった。どういう所なのか良く分からないけれど自由に出入りできる休憩室的役割があるような感じ。卓球台が一台置いてあって無料で使えるようだった。 | |

| 古久屋 | 旅館なのだがその前に温泉卵が置かれていた。備え付けの籠に50円を入れればそれを食する権利を手に入れられる。マメに作っているのか、たまたまなのかホクホク状態で食べられた。黄身は固めで白身はトロトロでした。 | |

| 歴史の宿 金具屋 | 渋温泉で一番有名な旅館。木造4階建の本館は重厚感あふれる。 | |

| お湯かけ道祖神 | お地蔵さんなら知ってるけど道祖神にお湯をかけるのは始めて見た。 | |

|

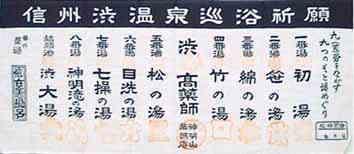

300円で外湯巡りの権利と伴に手に入れた手拭。9つの湯を巡り九(苦)労を流す。 九つの外湯をまわり手拭のそれぞれの外湯名のところへ授印。最後に高薬師にて祈願をする。 外湯を巡り授印している人は多く見受けられたけれど、高薬師に行ってる人はほとんど見られなかった。ほとんどスタンプラリー的なノリであった。手拭一番左側番外の薬湯信玄釜風呂は定休日であったため(木曜日)入れなかった。が、番外編は入らなくとも満願成就の権利は得られる。 この手拭安産祈願には腹帯として受験合格にはハチマキとして使うと良いらしい。 |

【外湯】

| 一番湯“初湯” | 二番湯“笹の湯” | 三番湯“綿の湯” | 四番湯“竹の湯” | |||

| 木で作られ落ち着いた雰囲気 白濁色をしている 急ぎの方はここと9番湯だけでもいいかも 別名“胃腸の湯” |

笹の中から涌き出ていたという お湯に特徴は特になかったような感じでした だからなのか“仕上げの湯”とも呼ばれているようです |

白い湯の花が綿を想像させるとかいうけれど湯の花があった記憶がイマイチない |

かつて渋温泉より数キロ先にある地獄谷から引湯したのを記念して松竹梅の“竹”を用いたという |

| 九番湯 “大湯” | 高薬師 | |

| 総仕上げの湯 真中に仕切りがあり手前のほうがぬるめ 9湯の中では湯船が一番大きく唯一茶色に濁っている ヒノキの蒸し風呂が脱衣所の奥にある。サウナは苦手だがここのは適度な熱さで温泉の成分を呼吸から体内に入ってくるようでした |

大湯から程近く石段を上った先にある 9湯巡りの結願所で参れば満願成就するという |

| 五番湯“松の湯” | 六番湯“目洗いの湯” | 7番湯“七繰りの湯” | 八番湯“神明滝の湯” | |||

| お湯には特に特徴を感じなかった 竹の湯と前後して出来たという ちなみに松竹梅の梅の湯が有りそうでない |

湯船が比較的広い その名の通り眼病に効果があるという 別名“美人の湯” |

この日一番熱く入ることが出来なかった 鉄分が含まれていて茶色い湯の花が見られた |

昔は打たせ湯だったという 子宝の湯ということだ |

9つの湯を効率的に回れば数百メートルの距離。高薬師で石段を登るのを除けば勾配殆どない。大き過ぎず小さ過ぎず、程よい規模の温泉街だ。

基本的のはどこの湯も熱いようだ。源泉である熱湯がどんどん注ぎ込まれていくためである。多くの外湯が贅沢にも熱い源泉が注ぎ込まないようにお湯を湯船に入る前に排水として流している(もったいないけど)。それによって温度を下げるようだ。

よそ様のホームページを見ると今回熱かった7番湯がちょうど良かったり、その逆もあるようなので、湯温に関しての情報はあてにならないようだ。

基本的に洗い場がないためか、石鹸を使って体を洗うことは出来ないがルールだが、人様に迷惑をかけないように体を流してから浸かりたい。