|

|

|---|---|

|

|

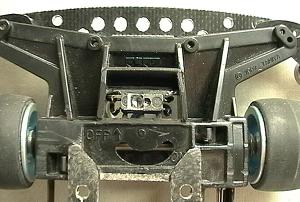

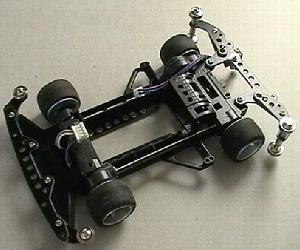

ベースはスーパーXシャーシの"ライジングトリガー"にしました。理由は・・・ウチのかみさんが鷹羽リョウくんのファン(まったくいい歳して・・)なので、これで決まりです。(^^;

シャーシで目立つ改造点としてはフロントセンサーとリヤセンサーの装着、コントローラ基板とバッテリーのユニット(GPチップユニットと呼ぶことにします)を搭載するための底面切り取りです。

|

|

|---|---|

|

|

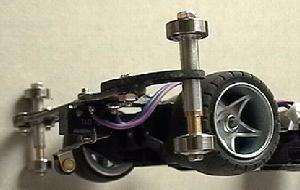

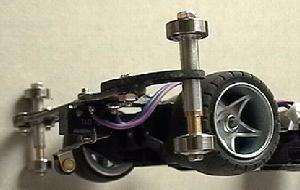

駆動系では回転部分の支持にすべてボールベアリングを用い、完全フローティング化を行いました。いわゆる抵抗抜きも併せて行い、モーターを外した状態でタイヤを指ではじくとかなり長い時間空転するようになりました。

プロペラシャフトの支持部分にベアリングをはめ込むための加工にかなり精度が要求されます。加工の詳細は割愛しますが、ちょっとでも狂うと全く回らないシャーシになってしまうので、一番苦労した所です。ほかは結構テキトーに作っちゃいました。

ボディは渋さを強調する意味でブラック一色で塗装、トップコートもたっぷり吹き付け、ナイト2000(懐かしい〜)みたいに仕上がりました(ゴキブリみたいという声もちらほら)

|

|

|---|---|

|

|

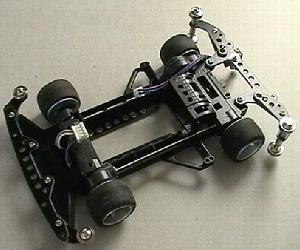

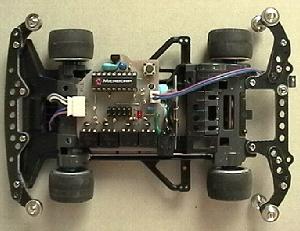

低重心で安定させるため、小径ホイール(ナット止め)を装着しましたが大径ホイールも付けられるようにボディの一部を削っています。 また、電子部品がかなり重たいので気合いを入れて軽量化しました。

・・・それにしてもタミヤのナット止めシャフトは出来がイマイチです。ホイールを止めるために最初からシャフトの片側に固定されているはずのナットがちょっとしたことでずれてしまい、ガタが出てしまいます。おかげでクラウンギアとプロペラシャフトのピニオンギアとのクリアランスが狂ってしまい、スピードにも影響が出てしまいます。瞬間接着剤程度ではすぐにずれてしまうので、ちょっと技を使って完全固定しました。方法は・・・うー、説明が面倒なのでやめとこ。どうしても知りたい方はメールででも。

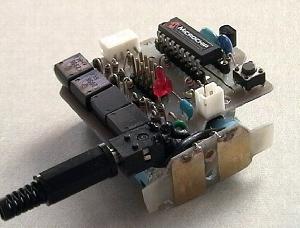

モーター交換やメンテナンスを簡単にするため、バッテリーと基板を一体化(ホットボンドで接着)して電池を着脱するようにユニット着脱できるようにしました。

シャーシのセンサとユニット基板は4ピンと2ピンのコネクタで接続します。

充電用のプラグはスイッチ付きのものを使用し、プラグを差している間はプラグとバッテリーが接続される代わりにバッテリーと基板間の接続が切れるようにしています。そこで充電プラグとは別にダミープラグを1つ用意して、これをメインスイッチ代わりに使います(プラグを外すとユニットに電源が供給されます)。

|

|

|---|---|

|

|

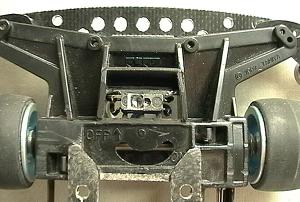

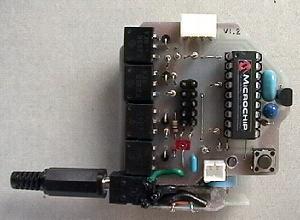

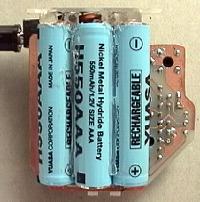

| バッテリーは3本直列でユニット下部に 固定しています。 |

ナナメからみた図 ターミナルは感光基板の余りで作りました。 (表面には24Kメッキを施してあります) |

基板はOHPシートにプリンタで印刷したパターンをマスクに使い、ポジ感光基板で作成しました。

パターン図はこちら(1312*1188 gif 44kB)

PICのプログラムはPA.EXE(秋月のプログラマキットに付属)でアセンブルすることを前提にソースを作成しました。

プログラムは走行・デモ・パラメータ設定の3処理で構成しています(パラメータ設定モードは未完成)。

走行モードでは

デモモードでは

を繰り返すようにしています。

ソースプログラムはこちら