モーターチェッカーの作成

モーターのブレークインや、調子をみたり選別を行うために、いちいちミニ四駆にモーターをセットしてスピードチェッカで計測するのが面倒だったので、モーターのテストベンチを作ることにしました。

RCとか本格的にされている方は専用の測定器を使ったりされるようなのですが、とても買えるような代物じゃないのでなるべく簡単にできそうな物にしてみました。

回転体のカウント方法で、ストロボスコープにしようか、ホールICを使おうかいろいろ考えていたのですが、光センサが最も単純そうなので採用しました。また、モーターに負荷をかける方法については「電子工作の実験室」ホームページのモーターテストベンチの記事を参考にさせて頂き、作成しました。(いろいろお世話になっています)

回転数の計測にはフォトインタラプタを使います。これは発光ダイオードとフォトトランジスタが向き合って配置された部品で、スリットを設けた遮光円盤をフォトインタラプタ中央の溝に配置すると、LEDから出た赤外線が円盤の回転によって、遮られたり通ったりすることでフォトトランジスタがON/OFFするため、その回転数を知ることができます。

(マウスの中にも似たような部品があり、ボールの回転をX/Y軸で検知するようになっています。ただし回転方向も知る必要があるため、少々複雑な構造をしており、ロータリーエンコーダと呼ばれます。)

ミニ四駆のモーターには通常8Tのピニオンが付いています。そこで24Tのスパーギヤ(キット付属の24/18T水色カウンターギヤ)を組み合わせることでスパーギヤのシャフトはモーターの1/3で回転することになります。このシャフトに、3つスリットを設けた遮光円盤を取り付けることで、モーターの回転数をそのままフォトトランジスタからパルス出力するようにしました。

|

|

| フォトインタラプタ概念図 | 回転系構成図 |

負荷モーターには可変抵抗を取り付け、いろいろな走行状態を想定して負荷を調整できるようにしました。

回路図を以下に示します。

|

|

テストベンチのベースは、3mm厚のアクリル板で作りました。モーターは位置決め用の溝にはめたあと、ゴムバンドで固定します。

|

|

| 全体図 | 回転系 |

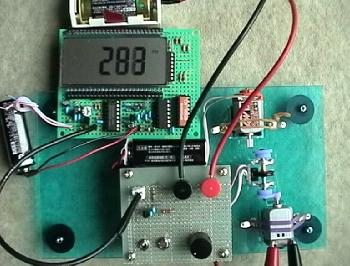

周波数カウンタを接続して、チェックを行っているところです。

見難いですが、「283Hz」と表示されています。つまり283*60=16,980rpmですね。負荷モーターを接続していないので、ほぼ無負荷に近い状態での計測結果です。アトミックチューンモーターのカタログデータによると、無負荷時18,600rpm,

適正負荷時15,700rpmなので、撮影用にテストしたモーターは調子が悪いやつみたい。

負荷モーターを接続し、VRで負荷をmax〜minにしてみたところ、7,200〜14,000rpmくらいの範囲で回転数が変化しました。

したがって最小負荷の時(14,000rpm)で、だいたいこのモーターの適正負荷となっているようです。