| 遠いコンサート・ホールの彼方へ! | |

| May.2003 |

Bernd Alois Zimmermann

Die Soldaten

指揮:Hartmut Haenchen

演出:Willy Decker

演奏:オランダ・フィルハーモニー管弦楽団

Wesener : Forde olsen

Marie (マリー): Claudia Brainsky

Charlotte : Lani Poulson

Weseners Mutter : Hebe Dijkstra

Stolzius : Michel Kraus

Stolzius’s Mutter : Anne Gjevang

Obrist : Marek Gasztecki

Desportes : Tom Randle

Eisenhardst : Harry Peeters

Haudy : Jaek Strauch

Mary (マリ): Robert Bork

Die Grafin de la Roche : Isolde Elchepp

Der junge Graf : Christian Baumgartel

2003年5月10日(土) 午後8時 ナショナル・テアター、アムステルダム

2003年5月25日(土) 午後1時 ナショナル・テアター、アムステルダム

空恐ろしい音楽と様式的な美を伴った舞台

まず、デッカーの演出を観るのは、今回で3作目。2001年2月のヴィーン国立歌劇場におけるブリテン「ビリー・バッド」(4幕版)、同年11月のアムステルダム・ナショナル・シアターにおけるライマン「リア王」に続くものであり、3作共通して、簡素だが極端な舞台装置、光と影(暗闇)の効果的な使い方が印象に残った。

今回のツィンマーマン「軍人達」、”Die Solderten”については、その初稿が、ギーレンが差配していたケルン歌劇場から上演不可能とつき返され、改作の結果ようやく日の目をみた作品であり、また、作曲家の「球体の時間」という正直私にはわかりづらい概念を、複数の時間、場面を同時に舞台上に移し変えた作品である。

クプファー演出によるシュトゥットガルト歌劇場での上演がCD・DVDで売り出されているが、指揮者のコンタルスキー曰く、「楽しみをオペラに求めるとすれば、このオペラの存在意義は無いでしょう」という類の作品と言った方が分かりやすい、作曲家の観念的な世界を、18世紀末の疾風怒濤時代のドイツの作家レンツ、彼自身についてはW.リームの室内オペラ(原作はビュヒナー)、に基づき、「ヴォツェック」のマリー同様にマリー(Marie)の転落の物語が展開される。20世紀後半のオペラ史上屈指の作品とも言われる。私もその点には異論はない。

2回見聞きした私の座席の位置を述べると、1回目(5月10日)は、パルケット1列目、指揮者の左斜め後ろ、コンサート・マスターをやや下に見下ろす程度の位置で、楽譜が覗ける(オランダ・ナショナル・シアターのオケ・ピットは客席一列目<番号上は3列目>とほぼ同じ高さにある)。何故か指揮台に片側だけイヤホンがある。2回目は1階席(日本的には2階席)の後ろから2列目の真中、雨宿り席。

私の乏しい経験からしても、他の歌劇場と比較すると広大なオケ・ピットに楽器が入らず(チェンバロやギター、電子オルガンも必要)、ジャズ・バンドは舞台の左袖に、その奥、舞台裏にバンダが設置されていた。また、幕が下りた舞台上には、舞台上に座って居る姿を隠せるほど大きいプロンプターの覆いが見受けられたのは奇異だった。

指揮者のヘンヒェンは、客席を伝って登場。いよいよ開幕。

(ある程度)規則的なティンパニーの強烈な打ち込み(これがないと素人には楽譜は追えない)、そして「現代音楽の典型だ、文句あるか」という強烈な響きが始まる。1回目は、席の位置が指揮者の傍、各楽器セクションの音が個別具体的に聞こえる、さらにCDでは確認不可能な音まで聞こえるのは面白い体験であった(全曲通じて)。そして幕が開くと、舞台より一段高いところに壁を四角くくりぬいた、「箱」ような舞台が設置してあり(だからプロンプターの覆いが大きかったのだ)、そこには現代アメリカ美術作家のジョージ・シーガルを彷彿とさせる、全身真っ白で現代の衣装を着た人々が群像で立っていた。その中に一人だけモスグリーンのワンピースを着けた少女が、それがマリーだった。

クプファー演出では、耳を劈く音響の中、ブリキならぬ太鼓の打ち込みに合わせて、全登場人物(衣装はレンツの時代設定に設定)が舞台上に会して動き始める(このコンセプトは好きだ)。

一方、デッカーは太鼓に合わせてゆっくりと人々を回転させ端に寄せて行き、

少女一人だけを置き去りにする。

そして序曲が終わると、幕。えっ?

デッカー演出は、通して見てとても良いと思ったが、最大の難点は、舞台転換による人の出し入れに時間がかかり、シーン毎に幕が下りてしまう。そのため、緊張感が殺がれてしまう。一方、全登場人物、全シーンをあらかじめ舞台上に置くクプファーの演出のほうが、ネタばらし的で多少興が殺がれるものの、音楽的な緊張感の持続・連続性という点では勝っているかもしれない。しかし、デッカーは転換に時間がかかっただけの舞台は見せてくれた。

第1幕 第1場 リールの商家ヴェーゼナー家

幕が開くと姉がマリーと同じ格好で登場。無邪気な少女振りを強調してキャーキャー言いながら走り回るマリー。舞台には何もない、空っぽの箱、色は堕ちついた青みの濃い青緑色、それを横に置いただけという感じ。

歌手の声はなかなか良いが、楽譜の指定どおりに歌えているかは不明、大体合っているよなあ程度の認識(CDと比較すると若干甘いような感じもしたが、そもそもCDですら楽譜と首っ引きで聞いていると、ここは歌い回しが違うぞというところがある。特に装飾的な音)。なお、1回目は席の位置もあり、オケにマスクされた上に頭上を飛び越える格好なので、歌手の声が聞こえづらかったのは若干誤算であった。

第1幕 第2場 シュトゥルツの家

舞台左手からの光を浴びて、真っ暗な舞台に向かってゆっくりと後ろ向きに歩きながら、(多分、舞台の奥袖に固定された)巻いた布を広げて登場するシュトゥルング(マリーの許婚)、そしてその布を裁ちバサミで真中から切り分けながらこれまたゆっくり登場する母親。何を表しているか?私には母親に去勢されている息子というイメージしか思い浮かべなかったが。母親の衣装は何となくだが映画などでみるナチスの強制収容所の女性看守のそれを思い出させる。裁ちばさみを腰に巻いたベルトについたポケットに仕舞い、息子をかき抱いて歌う母親。第1場同様に何も無い舞台、箱は黒一色。

第1幕 第3場 ヴェーゼナー家

デポルト登場。彼は全身真っ赤な軍服にブーツ、顔は白塗、そしてスキンヘッドの出で立ち。プレゼントに小さな鏡を渡して、誘おうとしているところに、マリーの父親登場。手も顔も白塗り。ただし、髪もあるし、髭こそ生やしていないが実直な中産階級の商人という感じ。その周りを駄々をこねる子供のように飛び跳ねて走り回るマリー、そっと父親に没収された手鏡をみてうっとりするマリー。箱は第1場と同じ。

第1幕 第4場 酒場

音楽に合わせて、軍人たちや下級兵士たちは、スプーンやフォークを机に叩きつけてリズムを取ったり、あるいは立ったり座ったり、カードを切ったり、酒を飲んだりとそれぞれが規則正しくコミカルに動いている。

そのうちに、上官達がなにやら議論を始めると、その傍らで省みられない下級兵士たちは腕立て伏せをやらされたり、靴磨きをさせられる。軍人・兵士たちはみなでポルトと同じく、真っ赤な衣装、白塗りの顔、スキンヘッドで、正直誰が誰だかは区別がつかない(かろうじて極端に太った歌手だけ認識できる)。箱も真っ赤である

第1幕 第5場 ヴェーゼナー家

若干手鏡は大きくなっている、それを眺めてうっとりするマリー、相変わらず跳躍する音だらけである。現れて父親が舞台上の巨大な椅子に座って、シミジミと諭すのだが。

第2幕 第1場 酒場

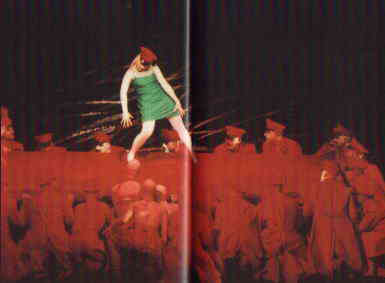

音楽にあわせて、酒場の椅子や机で作られた部隊のうえで、3人の男性のバレーが踊られる、その内に鮮やかな緑色シュミーズを着て、赤い軍帽をかぶった女性ダンサーも現れて、陵辱されるようなシーンが続く。

そこに場違いな感じの黒い普通の服を着たシュトルツィウスが登場し、上ずった声と、「マリー、マリー」の絶叫でもって退場。下級兵士たちは、舞台が動かないように舞台の下で椅子や机を押さえる係りになっており、上級軍人たちのみが見ている格好であった。しかし、軍人たちは誰が誰だか分からないし、言葉が聞き取れない(音が飛びすぎてしまう)ので、今どこら辺を歌っているのかは全く分からない状況。オランダ語の字幕は追いついていたのだろうか。

第2幕 第2場 複数の場面

最も演出上難しいシーン、シュトルツィウスからの非難の手紙に対して、デポルトの言うままに手紙を書き、最後は彼といちゃつくマリー、その傍らでマリーの不幸な将来を予言的に歌うマリーの祖母、そしてマリーからの手紙を読んで絶望するシュトルツィウスとその母、が同時に舞台にいなくてはならない。

クプファー演出では、層構造になった舞台の各所にあらかじめ登場人物たちを配していただが、デッカーは

1.当初の箱は、ヴェーゼナー家

2.大きな椅子にシーガル化させた祖母を座らせておく。手にはB4版程度の大きさの鏡と白い布を持たせておく。

3.マリーはあらかじめ舞台においておき、背景の壁の一部が開いて小窓からデポルトを登場させる。この背景の壁は二人がいちゃつくと倒れて、真っ赤な酒場、軍人たちの世界が広がる。いちゃつく二人に祖母が布を被せる

4.シュトルツィウス親子は第1幕第2場と同様に登場させ、マリーの手紙を母親が裁ちばさみで切り刻む。

というシンプルな方法で、違和感無く演出した。なお、祖母の歌は、一段高いところなので1回目はちょっと聞こえ辛かった。

(鏡の向こうに祖母がいます)

ここで、休憩。休憩後、場内をみると結構帰っている人がいました。

第3幕 第1場 酒場

乱痴気騒ぎ、左右の壁から色々な女性たちが現れて、それに「釣られて」動く軍人たち。そこにシュトルツィウスが登場し、軍人たちに囲われて着替えると、20年代のロシア絵画かポスターで見たことあるような(赤軍)兵士に代わっていた。

第3幕 第2場 ヴェーゼナー家

大きな姿見に鏡は成長。真っ赤な靴、真っ赤な帽子、真っ赤な手袋をモスグリーンのワンピースと共に着てはしゃぐマリー。そこに、マリと彼の従卒となったシュトルツィウス登場。シュトルツィウスと気付かぬ、マリーは、彼の物置代わりにして、箱から新しいプレゼント、真っ赤なショールを出しておおはしゃぎ、軍人たちに篭絡されて仕方なく堕ちていく女というより、無邪気で考えが足らないために単に人生を誤りつつある少女という感じ。

(マリーに欲望をたぎらす軍人たちというところでしょうか)

第3幕 第3場 伯爵家

黄色の部屋。伯爵も伯爵の母親もスキンヘッドに、いかにも18世紀の貴族的な服装、ただし黄色一色。

第3幕 第4場

伯爵の母が来るというので、彼女と同じ格好(色も)しているマリー、相変わらず飛んでいる妹を心配している実直な姉、がおろおろしていると倒れた背景の壁を越えて伯爵の母登場。真似をするマリーから黄色い衣服を引っぺがして、白い上っ張りの下着だけにするして立ち去っていく、いかにも貫録勝ちという感じの演技。

第4幕 第1場 何処か

ここで、指揮者のヘンヒェンが指揮台上にあったイヤホンを付けて指揮を開始。場内各所のスピーカーから伯爵の母親の所から逃亡したマリーに関する歌が歌われ、それにオケ、場外のバンダまで加わる状況なので、音のバランスも進行も良く分からなくなるのであろう。

一方、舞台は真っ黒な箱に、右往左往する白い下着だけマリー、彼女が文字通り右往左往するたびに、左右の壁にあるドアが開き、父や姉、祖母、そしてシュトルツィウスの母親等が強烈な光を背景に、彼女を非難するよう格好のストップ・モーションで登場。因みに、25日の公演では、シュトルツィウスの母親が出るべき扉から出てこなった。これが、単に出に失敗したのか、裁ちばさみを振り回しながら登場するのが危ないと思われたのか、それは分からない。一方、徐々に軍人たちも舞台に登場し、彼女を囲んでいく。その輪を解くと、スキンヘッドから真っ赤な血を流して、下着も血だらけのマリーの姿が現れた、音楽ともどももっとも戦慄した瞬間。さらに、箱が舞台左手を上に斜めに相当の急傾斜で傾いて行き、軍人たちは後ろ歩きで坂の上方から退場。一方、マリーは坂の下にこれまた文字通り転がり落ちていった。

(頭から真っ赤な血をかぶったスキンヘッドのマリーがいきなり登場)

第4幕 第2場 マリの家

傾いた舞台、下のほうにマリーが身動きもせずに転がっている。ふらついた足取りのデポルトとマリの二人の軍人、猫いらずを仕込んだスープを飲んだ上で、給仕した皿をデポルトの口から強引に流し込むシュトルツィウス、再びマリーと絶叫し、その後「神は罰さない」と述べて、底のマリーに寄り添うように絶命。

(モノクロ写真です。二つの連続するシーン。左からマリ、シュトルツ、デポルト、マリー)

第5場 第3場 通り

漆黒の傾いた箱を舞台左手からゆっくりと降りてくるヴェーゼナー、場内をアイゼンハルトの説教と、軍隊の行進する音が響き渡る。そして彼に取りすがるマリー。ヴェーゼナーとマリーの会話は背景の音響にかき消されそうだったのは演出上すこし問題あり、このオペラで最も重要な会話の一つなのだから。

(モノクロ写真ですが、殆ど色な無かったので、見た目もこんな感じ)

そして、幕が下から引き上げられ、オケ・ピット以外の場内が漆黒となる中、延々とどこまでも続く太鼓との音、そしてついに最後の強烈な和音の一撃と共に突然幕が落ちると、最初のシーンに、しかしマリーも真っ白な彫像と化していた。幕。

しばらく拍手が出ず、ようやく始めるとすぐに場内は大拍手に、そしてオランダ人の特性なのか、すぐにスタンディング・オベーションへ移行。拍手はやはり、少女少女していたマリー役が一番多かった。何にしても全編飛び回りながら、あの難しいと一言で言えないような歌を曲がりなりにも歌ったのだから。ただし、大編成オケを相手にするには声量をもう少しだけ欲しい気がする。続いては、シュトルツィウスとデポルトそして姉。意外と拍手を受けていたのが伯爵の母親役。勿論ヘンヒェンとオケが大喝采であったのも言うまでも無い。私は正直どこまでスコアを再現したのか良く分からなったが、CDで聞き慣れたところから外れてはおらず、劇の進行と齟齬も来たしていなかった。十二分に満足できた公演であった。

次回は何時見れるだろうか?

(ポスターとほぼ同じ。左上は、次回公演のヴェーバー「オイリアンテ」とエトヴェシュ「ル・バルコーン」の予告。