20.04.09

このところ新型コロナウイルス流行で緊急事態宣言となり、街に出かけることがはばかられ、出かけても図書館、フィットネスクラブ、公民館はすべて休業、未読本は読み果たしてしまい、今は運動として近隣を散歩するくらいしかない。まあ私の住んでるところは上品に言えば郊外、正しく言えば農村であるから道を歩いても人に出会うなんてことはめったにない。だから人から人への感染の危険は非常に低い。もっとも中国では犬とか猫から感染したんじゃないかという事例の報告もあり、どうなのだろう?ともかくほとんど家の中でごろごろしている。無聊をかこってもしかたがない、本日はそんなことをしていて頭に浮かんだ妄想を書く。

家系図を作るというのが年寄りの趣味の一つらしい。実は私も会社を辞めたとき、先祖がどんな人たちだったのか調べてみようと思った。

というのは理由がある。私は父親が38、母が35のときの子、当時としては高齢の子である。

|

また私は親戚の人と会うことも少なかった。会う以前に、父方の叔父は二人戦死、母方の叔父も一人戦死、その他親戚に相当の戦死者がいた。生き残った叔父叔母は東京とか仙台など遠くにいて、私は祖父・祖母がどんな人で何をしていたのか、更に曾祖父母はどうだったかという話を聞いたことがない。それで自分の祖先がどんな人だったのか知りたいという気持ちがずっとあった。

さて、家系図を作るにも種々の方法があるらしいが、戸籍からたどるのが王道らしい。なおそれ以外にも、お寺の過去帳、親類縁者の聞き歩き、本家があればその家系図からたどるなどいろいろあるそうだ。

日本の戸籍は明治5年(1872)に始まった。今から150年も前だ。空襲で市役所が焼けたなどを除き、先祖代々日本人であれば戸籍制度が始まったときまでは確実にたどれる。

言い方を変えると、皇族とかしっかりした家系図を持つ公家とか武士でなければ、ここまでしかたどれない。

もちろんよく聞く

天皇家は126代直系とされているけど、第26代継体天皇(注3)以前については血統がつながっていることに疑義を呈する人が多い。

更に歴代天皇はすべてが親子ではなく、兄から弟へ継承したりあるいは一人の人が二度即位したというケースもあり(注4)、親子の重なりが100世代ということとは違う。親子関係で継体天皇から今上天皇まで数えると57世代になる。まあ、それにしてもすごいことはすごい。

|

| 道真といえば梅 |

もっとも私だって突然発生したわけじゃない。私の36代前いやそれ以前もずっとずっと、それこそ類人猿まで続いているわけで、単に歴史に先祖が名を残さなかったことと家系図がないことが皇族や菅原通済と違うだけだ。36代続いていることがすごいことではなく、36代の記録があることがすごいのだ。

ところで先祖が大名とか武将の場合、先祖代々の家系図があるといっても江戸時代初期までが限界らしい。というのは徳川将軍家も多くの大名も、戦国時代にのし上がったのがほとんどで、大名になったときに公家にお金を払って家系図を見繕ってもらったのらしい。源氏と名乗っても実際は天皇家の分家ではなく、水飲み百姓とか盗賊からのしあがったというのが本当のところだろう。どう考えたって戦国時代に大名になった武将がすべて天皇家の分家で源氏だというのは信じがたい。

とはいえ我が家系と同じく先祖が一生懸命生きてきたのは間違いなく、天皇家や菅原通済に劣るわけではない。

ともかく暇とお金にあかせて戸籍謄本、除籍謄本(鬼籍謄本)を集めれば戸籍だけは明治の御代までさかのぼることができる。

代々の戸籍を集めても家系図を書くのが難しそうだなんておっしゃるあなた!、家系図ソフトというものがあるのですよ。フリーソフトもありますし、ちゃんとしたものでも5000円も出せば買えますからご心配ありません。パソコンを立ち上げインプットすればサラサラと作成してくれます。

では、ともかく戸籍謄本を取ることから始めようかと考えて……田舎から遠く離れており昔の役場に行くのも大変だなと思い、家系図つくりは諦めた。

自分の戸籍謄本をもらうには、本籍地 私にとっては今住んでいる市役所に行って450円払えばすぐ手に入るが、亡くなった人の謄本は簡単ではない。ご存じと思うが昔に亡くなった人の戸籍(除籍謄本)はそのときの村役場にある。しかし過去何度も町村合併があり、廃村というか住む人がいなくなった集落もあり、爺さん、ひい爺さんの戸籍が今どこにあるのか調べなければならない。いや調べるといっても当時の役場または合併した市役所にいって、いつ頃どこに住んでいて亡くなった人の除籍謄本が欲しいのだがどこに行けばよいのかと聞けばよいのだ。

それは簡単なお仕事であるが、結構大変な手間がかかる。わが故郷は田舎だから電車もバスもない。昔の村役場が市役所の支所になっているが、そこを探し回らなければならない。私がやるとすると、まず田舎に宿をとり、レンタカーを借りなければならない。そして祖父の代、曽祖父の代と順繰りにたどっていくわけで、順調にいっても数日かかる仕事になるだろう。なにせ郡山市の面積は東京都の半分、松戸市の17倍もあるのだ。

その費用となると、新幹線代、日数分のホテル代、レンタカー代、フィットネスクラブの1年間の会費を超えるのは間違いない。それだけ金を使うなら沖縄のビーチで1週間ゴロゴロしたほうがいい。

わざわざ出向かなくても郵便で申請書類と手数料や返信用封筒を市役所に送り、郵送を受けたものを見てあらたにその親の謄本をを申請してと……というのんびりした方法でもよい。そのときは下手をすると戸籍を集めるのに半年やそれ以上かかるかもしれない。短気な私はそんな方法はとてもできない。

もちろん手間を惜しむなら弁護士か司法書士に、一切合切お願いしますという方法もあるが、それをすれば数十万はとられるのではないだろうか。実際に家系図作成を請け負う業者(行政書士や司法書士が多い)は多々あり、その料金は父親の家系だけなら15〜20万、父母両方ならその倍の30〜40万である。夫婦の先祖両方となると更にその倍になる。そういう業者は製本にも力をかけているから、作った家系図は子々孫々まで伝えるに値する。

私は趣味にそれほどお金はかけられない。それにそういう方法では、家系図を作ることはできても、家系図を作るのが趣味とは言えないだろう。家系図を眺めるのが趣味ならそれでも良い。

実は過去に似たようなことをしたことがある。私の親父が死んだのは私がまだ20代のとき、もう50年以上前だ。

私の親父は財産というほどではないが、住んでいた家と土地があった。母がそれを相続しようとすると親父のものじゃなかったんですよ。それで鬼籍に入った人から相続手続きをするのに、私は母を車に乗せて昔の村役場を渡り歩いて代々の謄本を入手した。それは結構大変な仕事だった。

私の親父は財産というほどではないが、住んでいた家と土地があった。母がそれを相続しようとすると親父のものじゃなかったんですよ。それで鬼籍に入った人から相続手続きをするのに、私は母を車に乗せて昔の村役場を渡り歩いて代々の謄本を入手した。それは結構大変な仕事だった。昔は親が死んでも相続の手続きなんてしないのが普通だった。でもそれって子孫が迷惑するだけですよ!

同様なことが家内の弟にも起きた。20年位前に家内の実家で家を建て直したとき、それを機会に土地の名義を義弟にしようとしたら、なんとそのときより30年前に亡くなった父親(私から見て義父)どころか、その親の親(つまり義弟から見て曽祖父)の名義のままだった。義弟はいくつも重なる名義変更が大変だったという。昔は長子相続だったが、終戦後は子供が平等に相続する制度に変わった。義父や義祖父の代は兄弟が多くて、義弟の叔父(注5)・叔母/伯母、大叔父・大叔母/大伯母、代襲相続の権利があるそれらの子である、いとこ、はとこ、その他大勢数十人に相続放棄してもらう連絡を取るだけでもヘトヘトになった。もちろん田舎のことで相続分はキッチリもらいますなんて欲深な人はいなかったが、ハンコ代(注6)は払わなくちゃならない。一段落した後、義弟はふたつみっつ年を取ったと言った。

まあそんなこんなを思い出して家系図を作るのはあきらめたというか、取り掛かる前にやる気をなくした。私は諦めが早い。

もっとも家系図を作るのを止めた理由はそれだけではない。私の人生観というか世の中を見る感覚と、子供たちの感覚は大きく違うこともある。私が昔の感覚なのか田舎者の感覚なのか、産まれた土地や縁戚に囚われているのに対して、娘・息子はもっと個人主義・自立的な意識を持っている。

私は福島県の郡山市の田舎に生まれた。もっともそこは昭和の大合併時に郡山市に含まれたところで、以前は別の行政区であった。

私の小学校/中学校時代は信号機もないところで、床屋も医者も歯医者も商店も少なく、そこ以外に選択肢がないコミュニティで育った。

だから冗談でなく引っ越したらどこで買い物したらよいのか医者があるのだろうかと、そんなことを心配していた。

結婚して家内と郡山市の市街地のアパートに引っ越すと床屋も医者も歯医者もいくつもあり、それらを選べることに驚いた。床屋の愛想が悪くても、歯医者の腕が悪くても、そこしかない田舎ではないのだ。嫌なら床屋でも歯医者でも代わりがあるのだ。

そんなことに驚くとは、いかに私が田舎者であったかということだ。更に言えば、52歳にして千葉に引っ越してきたとき、床屋でも医者でも車を使わないで歩いて行けることに驚いた。いや田舎でも歩いてはいける。30分くらい時間がかかるけど。私は骨の髄までのまったくの田舎者である。

そんなことに驚くとは、いかに私が田舎者であったかということだ。更に言えば、52歳にして千葉に引っ越してきたとき、床屋でも医者でも車を使わないで歩いて行けることに驚いた。いや田舎でも歩いてはいける。30分くらい時間がかかるけど。私は骨の髄までのまったくの田舎者である。娘も息子も少なくても私の生まれたところより都会で産まれ育ったから、ひとつところに執着するという発想がない。そのせいか娘は大学時代アパートを二度変えた。息子も同様。さらに娘は結婚してから夫の転勤で3回引っ越したし、息子は就職してから4回引っ越した。だから私のように地縁とか血縁の呪縛?に囚われていない。

そんな娘や息子が故郷とか先祖に持っているイメージは私とは全く違う。その違いについての見方によりいろいろだろうけど、地縁・血縁が濃厚でドロドロしたしがらみで自由がなかった私から見れば、娘・息子が自由でよかった、これからも自由に生きてほしいと願っている。

だから私が時間と金をかけて家系図を作っても、子供たちはそんなものに関心もなく価値をみいださないだろう。せいぜい私の棺に入れてくれる程度だろう。ならばわざわざそんなことをすることはない。家系図を調べる時間にスイミングしていたほうがよさそうだ。

そんなことを考えていると妄想はどんどん広がっていく。

私には両親がいる。両親にも両親がいるから祖父母は4人になる。三代さかのぼると8人になる。10代さかのぼると2の10乗だから1024人のご先祖がいることになる。20代さかのぼると2の20乗でなんと100万人となる。

一世代が何年かは時代によって違う。21世紀の現代、初産は夫31.1歳、妻29.4歳(注7)だから、一世代30年(注8)というのが一般的なイメージだろう。しかし昭和22年(1947)では夫26歳、妻23歳だった(注9)。70年間で5歳以上高齢化している。江戸時代は20歳の未婚女性は行き遅れの年増女と呼ばれたそうだ。戦国時代になると侍の結婚は男で10代後半、女性は10歳そこそこなんてお話がザクザクある。

昔にさかのぼるなら一世代20年(フェルミ推定だから17年とか18年にしても良い)と考えたほうがよさそうだ。仮に一世代20年として20代で400年、1700年といえば江戸時代中期である。江戸中期の人口は3000万人くらいだから、江戸時代の人の3%は私のご先祖になるわけ?

ならばいかほどさかのぼれば日本人全部が私のご先祖になるのか?

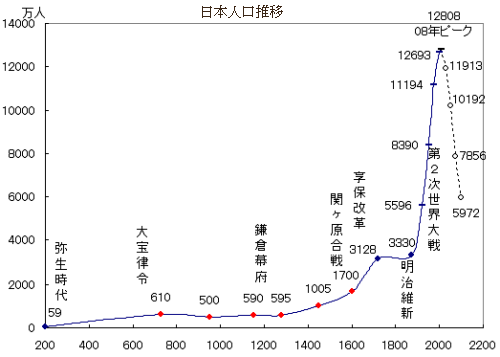

古代からの日本の人口を探すと次のグラフが見つかった 。

このグラフを見ると江戸時代中期以前はものすごく人口増えてきている。だから時代をさかのぼれば減少していく人口と、さかのぼれば増加していくご先祖様がクロスするところはいつかということになる。

級数を思い出せば、人口増加を無視しても何百年もさかのぼるはずはないと知れるだろう。20年で倍なのだから3%が100%になるのは33倍、2の5乗は32、つまり5世代さかのぼればよく100年だ。

しかし述べたように過去にさかのぼると人口はどんどん少なくなっていく。二つの曲線がクロスするのは……グラフからアバウトだが24代さかのぼった1620年でご先祖様が1600万人、そのときの日本人口は1700万でだいたいイコールとなる。

つまりたった500年1620年までさかのぼると、日本中の人が私やあなたのご先祖様ということになる。

我が家も家内の家も昔の家系図もなく先祖のことは全くわからないけど、帰化人であったという伝承はないから、江戸時代以前から日本列島に住んでいただろう。となると我々のご先祖様はすべての日本人であり、日本中の人と縁戚だ。先祖は天皇家と言っても間違いない。となればわざわざ家系図など作らなくてもよさそうだ。

実際には数代さかのぼれば親戚同士の結婚もあるだろうし、現実にはある程度の範囲内で婚姻を繰り返していくだけだろう。だからご先祖様が2の階乗で増えていくはずはない。

私と家内は10キロ圏内に住んでいたから、我々が結婚する前から遠い親戚だったかもしれない。

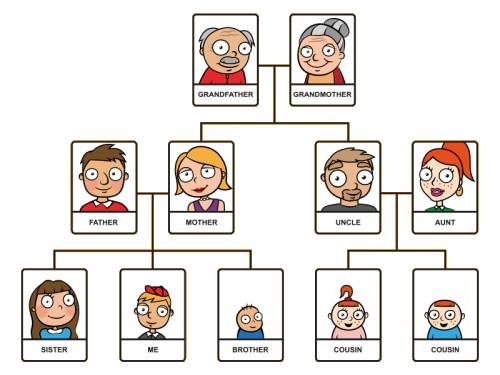

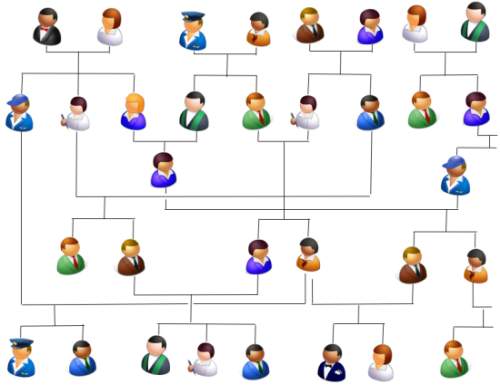

家系というと末広がりというイメージがあると思う。家系図を英語で言えばFamily tree、そしてアメリカとかイギリスのGoogleでFamily treeと検索すると、日本と同じく家族関係を描いた図が現れる。この文の冒頭で上げた先広がり、末広がりいずれの家系図でも自分を中心に縁戚関係が広がっていくことは同じだ。

しかし人口増加・減少に関わりなく、両親がいて祖父母はその倍、曽祖父母はその倍となるはずはない。そしてまた自分の子孫が増えても、その分だけ人口が増えていくわけでもない。だから実際の縁戚関係はtreeではなく編み物のように織られていくはずだ。

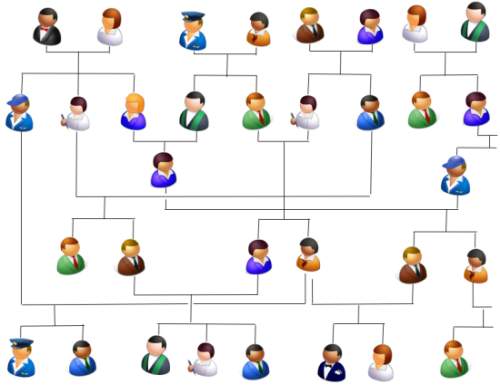

それはファミリーツリーではなくgenogramのようなイメージかと

地域全体の縁戚関係

単に家族だけ描くか地域全体を描くかの範囲の違いといわれるかもしれないが、心理的には大きな違いがある。自分は人類の長いつながりにおいて特別な位置にあるわけではなく、多数の人間が連綿と遺伝子をつないでいる鎖の中の一つのリンク(輪)だということだ。それは個人を矮小化するのでなく、逆に全体への貢献を感じるのではないか。

狭い地域に限定されていればネガティブイメージしかないが、日本全部が親戚だと解するなら、家系をたどるなんてちいさいちいさいと私は感じる。そういう認識は私は嫌いではない。

中学の歴史教科書の冒頭に、歴史を学ぶ理由が書いてある。

- ご先祖が生きた歴史を知る。

- 日本の伝統を知る。

- 未来に向かっての知恵と勇気を持つ。

まあそのためには自分自身の家系図を作らずとも、地域社会や日本の歴史を学ぶことであってもよいわけである。ましてやご先祖様が特定の一人でなく、当時の日本人全部と思うと先祖の生きざまを知るよりも、当時の人たちの暮らしや考えを学ぶことのほうが役に立ちそうだ。

会社を辞めたときまっさきに邪馬台国や古事記を学ぼうとしたのは、難しいことを考えてなくても直感的にそう思いついたからかもしれない。おっと邪馬台国や古事記を学ぶのは定年退職者のもっともティピカルで、家系図つくりよりも順位の高い趣味である。私に限らず多くの人はご先祖様そして昔の人の暮らしを学ぶことが大事だと無意識で感じているのだろう。

何を言いたいんだって?

つまり我々のご先祖は自分の両親・祖父母・曽祖父母ではなく、近隣住民全部であり日本人全部ということ。

となると自分の親、祖父母……とたどってその暮らしを調べるよりも、地域社会の暮らしや日本の歴史そのものを調べたほうがより自分のご先祖様たちの生活や風俗を知ることになるのかなと思う。

過去を知ることは未来を知ることでもある。

でも知るだけではだめだ。過去を知り未来を動かす意思がなければならない。

注1 |

「 もちろん乗っ取られた人は存在できないから、殺されたり海外に拉致されたり、あるいは死んだ人の死亡を届けずにその身代わりになるというケースもある。 背乗りは犯罪であるが、それと殺人や死体遺棄とセットになるだろう。 | |

注2 |

ホームレスなどが金のために自分の戸籍を売ることがある。偽装結婚も広義の意味では戸籍売買といえる。 上記の「背乗り」となにが違うかといえば、本人の意志と無関係にされるか、本人が納得しているかの違いだろうか。 背乗りは戸籍を取られる人は被害者で盗った人が犯罪者だが、これは売るほうも買うほうも犯罪である。 もちろん戸籍を売ってしまえば日本人である証明を失ってしまうから運転免許もとれず、生活保護も受けられない。偽装結婚の場合は、書類上で配偶者になった者が日本国籍を買うことになるが、売った者も日本国籍を失わない。もちろん偽装結婚も犯罪である。 | |

注3 |

第26代天皇、450?−531、在位507−531 先帝 武烈天皇が崩御したとき後継者がおらず、過去の天皇の子孫を探したところ5代前の応神天皇の5代目の子孫として登場した。その調査の経過や年齢から応神天皇の子孫でないと疑われている。なお天皇になる資格は天皇の5代子孫までと決まっていることから、ちょうど5代目というのもおかしいという。 継体天皇から今上陛下までの血統はほぼ間違いないとされている。 | |

注4 | ||

注5 |

長子相続だから義弟から見て伯父、大伯父は存在しない。 | |

注6 |

ハンコ代とは遺産相続のとき、相続放棄の書類に署名押印してもらったお礼のお金。もちろん相続分よりは安いけど最低10万くらい払うのが普通。100万とかそれ以上となれば、ハンコ代ではなく遺産相続そのものだろう。 | |

注7 | ||

アメリカのWikipediaによると、かの地でもgenerationとは30年間とされている。 | ||

注9 | ||

注11 |

| ||

注12 |

約75000年前インドネシア、スマトラ島にあるトバ火山が大噴火を起こして気候の寒冷化を引き起こした。この気象変化によって多くの生物が死滅し現生人類も総人口が1万人に激減したという。 | ||

注13 |

ひとりごとの目次に戻る