先週キーボードの寿命がきたので新しいものを買った。キーボードの寿命とは何かとなるが、私の場合はキーの動きが渋くなる、ひどくなるとひっかかる、戻らないということが多い。今回はリターンキーが引っかかってリターンが連続して入力されることがたびたびあった。

リターンキーがひっかかったとすると「↵」を1個しか入力しないのだが、↵ ↵ ↵ ↵ ↵ ↵ ……バーッと連続して入力される。接点部がチャタリングしているのかもしれない。

そんなわけでもう我慢ならねえと、ららぽーとのビッグカメラに行った。

現役時代、会社で同僚たちと話していて、自宅のキーボードを買いなおした話をすると、皆信じられないという。ほとんどの人はパソコンを買うとき付いてきたキーボードをパソコンを買いなおすまで使っているという。3年とか5年使うわけだ。

そんなこと私は信じられないよ。みんなはキーボードで入力するなんてことがないのだろうか?

キーの入力回数は100万回持つなんて表記しているメーカーもあるけど、それはたぶん接点だけだろう。キーボード内に電子回路もあるし、なによりも摺動部の動きが滑らかなことまでは保証していないと思う。

私の場合、会社を辞めた頃のキーボードの寿命は12か月、その後だんだん入力が減ったからか、寿命が伸びて今は18か月くらいになっている。毎日5000字として270万回となる。これをキーの数で割るわけだが、実際に使うキーは限定される。

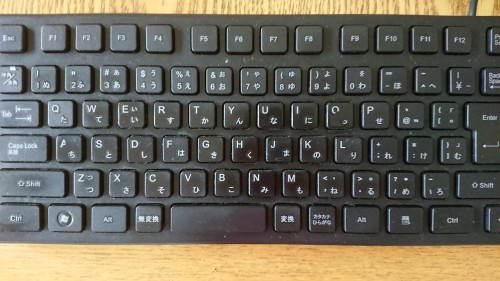

使うキーと使わないキーはキーボードを見れば一目瞭然だ。使うキーは表面の塗装が剥げてテカテカ光っていて、ひどいものは印刷文字も剥げている。使わないキーは文字印刷の上の塗装が残っていて

写真を見るとテカっているのは、上段ではERYUI、中段ではASDHK、下段はNMそれにリターンキーとシフトキー、コントロールキー、スペースバーくらいだ。

270万回をテカっている12の文字キーで割ると、225,000ストローク、いや一文字2ストロークとして45万回になる。

ところでローマ字入力ならこの他にTとOを使うはずだが、なぜかテカっていない。日本語でタ行音とオ音はあまり使わないのかもしれない。あるいは同じ音節でも複数の入力方法がある場合がある。入力者(つまり私)が濁音や拗音・促音を入力するときの癖かもしれない。

ローマ字の書き方はいろいろあるので人によって入力方法はいろいろだ。

*太字は私の場合。

| ち | chiやti | ||

| し | si、shi、ci など | ||

| つ | tu、tsu 私は基本的にtuと打つが、三井とか三菱なんてときは、ついつい社名の表記とおりにmitsuiとかmitsubisiと打ってしまう。 Mazdaのスペルを考えた人はすごい! |

拗音・促音(小さな字)を入力するときも多様だ

| りょう | ryo や ryou | ||

| じゃ | ja、zya | ||

| きゃ | kya、kixya、 kilya 私は普通 kya と打つが、後で脱字に気が付けば xya と打つのは必然だ。 |

*ローマ字表記は(注1)による。

そんなことを考えていて、各キーの入力回数はどれくらいになるのかなと疑問に思った。

それを知るには通常使われる日本語の音節の比率を知る必要がある。日本語における頻出音節あるいは音節の比率のデータがあるのかと調べたら、ちゃんとそういう研究があった。

注:音節とは日本語の場合、母音と子音の組み合わせで、いろは48音のように文字の単位でもある。

関連する論文はもっとあるだろうが、Googleで検索して1ページ目に上記3件がみつかったので、とりあえず上記3件を参考にした。

上記の研究は目的により切り口が違うこともあり、調査結果アルファベットの順位は皆同じだが頻出のパーセントの違いは多々ある。

面倒なのでそれぞれの研究の調査結果を単純平均したのが下表である。

注:「ん」、「を」や拗音・促音などを省略した。

では本日の妄想が始まる。あー、ここまでは前振りというか準備運動です。

私のキーボードで特定のキーがテカるのは、単に使用頻度だけではないと思う。キーがまっすぐ押されればあまり光らない気がする。指の間隔とキーの間隔が一致していなければ横方向に押されることになり、その際指の腹でこすられることによって光るようになるのかもしれない。

またタッチする指の角度はキーによって違う。私は一応テキスト通りの指でキーを打っている。しかし「p」を小指で打つのは辛いのでごまかして薬指で打っている。

そもそもホームポジションで指とキーが、ぴたりと合っているわけではない。常にキーボードと手首を置く場所の位置関係は同じではなく、微妙というかずれるのは当たり前だ。だからホームポジションといっても「f」にまっすぐに左人差し指が向いているとは限らない。多少は左右にずれ、その分斜めに当たるだろう。

「t」と「o」がテカっていないということは、私のホームポジションは第二段の「f」と「j」ではなく、第三段の「r」と「u」なのかもしれない。あるいは「t」と「o」がホームポジションより右側にキーひとつふたつずれているのは、私の手が中央でなく右側にずれているのかもしれない。

であれば私は正しいホームポジションになるよう練習しなければならないわけだが、そんなことをする必要性もなさそうだ。

だってそれによってキーの寿命が現行の1年とか1年半が2年ないし3年になったとしても、キーボードが3000円として1日当たりコストが5.6円が2.8円になるだけで改善効果は少ないし、今の入力速度が遅くて問題になっているわけでもない。むしろときどきキーボードが変わるのもうれしいことだ。

こんな話を聞いたことがある。

女子高生はボールペンのインクがなくなると勉強をしたぞ!と喜ぶ子が多いらしく、いっときボールペンメーカーがインクを増量したら反応が芳しくなかったとか。

早めにインク切れになって新しいボールペンが売れれば三方良しか?

早めにインク切れになって新しいボールペンが売れれば三方良しか?

ところで三方良しというなら、メーカーと女子高生はわかるが、あとの一つは何だろう?

それと同じく、ある程度キー入力する人は、ときどきキーボードがヘタって買うのも使い込んだ、使い倒したと内心うれしくなるのかもしれない。

私は1年も使ったテカったキーボードより真新しいほうが気分はいい。それに買うたびにキーボードの色を変えるのも気分転換になる。まあピンクとかグリーンは見たことがないが、白、黒、赤、青などはある。

見方を変えてメーカーサイドの位置から考えてみる。

今時1万を超える高級なキーボードを買う人は別として、一般的なキーボードは1000円から3000円くらいだろう。客の大多数がパソコン交換まで使っているという現実がある。またマニュアルなどでもキーボードの寿命は3〜5年としているのが多い。

パソコンについてくるキーボードはOSやハードが耐用年数になり交換するまで使うというなら、現在の客層なら今は十分最適化しているといえる。これ以上耐久性を上げることは無駄である。

メーカーが耐久性を増そうとして、キーの構造・材質。仕上げなどを改善しても、多くのユーザーには無関係のことだ。私にしても寿命が短いとクレームをつけているわけではない。こんなものだろうと割り切っている。

顧客要求をほぼ満たしているならなにもしないことが最善と思える。

今以上キーボードの耐久性を向上させても販売にメリットにならないだろう。少しでもコストアップするなら、多少具合が悪くても我慢するだろうし、その結果売り上げが減少することになる。

私のような使い方が異常なら何も手を打たない、むしろより多数に合わせて耐久性を落としたほうが客にもメーカーにもメリットがあるかもしれないと思える。

注:異常とはレアケースであることを意味し、正しくないとかあるべき姿でないことを意味しない。病人がいつもより増えるのも異常だし、いつもより減るのも異常である。

同時に正常とは多数派を意味し、合法とか好ましいを意味しない。

パソコン関係で消耗品といえば、マウスがある。これも使う人は壊れるし使わない人は壊れない。私の場合ホイール付きマウスを使っているが、最初にホイールが壊れる。次はクリックする左右のスイッチがへたる。いずれも器械的な部分とか接点だ。結果、マウスの寿命も1年から1年半だ。

そこでマウスやキーボードが高級品なら長持ちするかといろいろトライしてみたが、変わらないというのが結論だ。

そこでマウスやキーボードが高級品なら長持ちするかといろいろトライしてみたが、変わらないというのが結論だ。

業務用とか銘打ったキーボードを使ったこともあるが、1年少々でガタが来た。私はそんな乱暴な使い方はしない。一般の使い方よりキー入力回数が多いだけだ。

キーボードやマウスは完全に消耗品と割り切ってもっと安いものを使ったほうが良いのだろう。3000円のキーボードを3年使うなら、1000円のキーボードを毎年交換したほうが気分転換になる。もっとも最近は1000円のキーボードは見かけない。最低でも1800円くらいする。

話はそれる。

キーボードの配列は日本ではほとんど問題になっていない。30年以上前は親指シフトとか、それ以前にローマ字入力かかな入力かなんて論があった。

ところでローマ字入力とかな入力の割合だが、50代以下では95%で、60代以上でも9割がローマ字入力だという調査がある

今世紀になってから私はかな入力をしている人を見たことがない。30年以上前の和文ワープロ専用機の時代に、私より若い者が一人だけかな入力をしていた。彼は意固地に仮名のほうが速いと言っていた。もちろん彼がローマ字入力するよりかな入力が速いということであった。

そこで要望だが、キートップに「あいうえお」を振るのは止めてほしい。アルファベットだけのほうが見やすい。かな入力する人はそれようのキーボードを買ってほしい。

もっとも今後かなりの入力がパソコンからスマホやタブレットに移っており、キーボードでインプットするのが主たる入力方式から滑り落ちる可能性も大きい。

実は私もスマホの音声入力というのを時々使っている。しかし電車の中でメールを音声入力していると周りから人が去っていく。きっと私のことをキチ○○と……

となるとブラインドタッチも計算尺や算盤のように無駄な技能となり、過去のものとなるかもしれない。

おっとそのときでもqwertyキーボードも使う人も残るだろうが、それは1980年代以前と同じく特殊な仕事の人だけということになるだろう。

私はもちろんブラインドタッチだし、計算尺は1級だったし、モールス信号も打てる。だが、みーんな過去の技術になってしまう。いささか悲しい。

とはいえフリック入力が得意でも、まあ10年たてばきっと過去のものになるだろう。

私の希望はヘッドホンのようなものをかけると、自分が考えたことが入力されるようになるといいなと思う。そんなことは既に研究されているだろうが、単に思ったこととアウトプットしようとすることを、どう区分けするのかが問題になるだろう。へたするとクリント・イーストウッドのファイヤーフォックスのような目に合うかもしれない

私の妄想を笑ってはいけない。昔塩ビのレコード盤をダイヤモンド針でなぞって音を出していた1970年頃、光をレコードの溝に当てて反射光から信号を取り出せば……と考えた。まあCDはそんな原始的なことでなく、変調はPCMだし光ではなくレーザーとかになったけどね。夢は大事にしよう。

しかし過去の技術がまったく無駄ではない。掛け算九九が無用になる時代が来るとは思えない。会計で暗算できないとだまされるかもしれない。そして入力方法がいかに進歩しようと手書きがなくなるとは思えない。

例えば今ではアマチュア無線でしか使われていないモールス信号だって、決して無用になることはない。

アイザック・アシモフの小説に、はるかな未来 小惑星帯で遭難してしまう物語がある。彼らは遭難の原因であるブラックホールを発見するが地球への連絡方法がない。

アイザック・アシモフの小説に、はるかな未来 小惑星帯で遭難してしまう物語がある。彼らは遭難の原因であるブラックホールを発見するが地球への連絡方法がない。

ブラックホールが小石を吸い込むたびにものすごい光を発する。ホーキング輻射なのかどうか私にはわからない。そのあと彼らはのんびりと救助が来るのを待つ。

もうお分かりでしょう。・・・― ― ―・・・のタイミングで小石を投げ込んだのです。地球から自然現象とは思えないモールス信号を受けて調査隊が派遣され、遭難者は助かり、調査隊は原因究明ができ、地球は危険なブラックホールがあることを知り、みなハッピー

古い技術でも有効だというお話でした。もっともそんな時代に宇宙飛行士がモールス信号を習うものでしょうか?

タイトル忘れちゃいました。ご存じの方教えてください。

えっ!ブラックホールの対策はどうしたんだって? アシモフおじさんに聞いてよ。お墓の中にいるはずだよ。

きっと計算尺もそろばんもブラインドタッチも復活のチャンスがあるでしょう。もちろんフリック入力も……だから精進しましょう。

私の本棚には丸善の5桁対数表があります。もしカタストロフによって地球文明が崩壊したとき、スーパーコンピューターや原子力発電よりも、対数表が文明再興に貢献するんじゃないかなと備えているのです(キリッ

キーボードといえば文字の配列が論議を醸す。qwertyが法律で決まっているわけじゃない。工作機械などではABC順に文字が並んでいる操作盤もある。良いものがあるならチャレンジすることはできる。

しかし新しいキーボードの配列を考えようなんて血迷ってはいけない。

過去、多くの人が日本語キーボード開発にチャレンジした。そしてことごとく失敗した。

親指シフトなんてのがあった。だけど今現在使っているの極少数のマニアしかいない。

一説によるとITエンジニアは、かな入力が多いという。ほんとかどうか知らない。

英文入力にはQWERTY配列よりDvorak配列が最強という話もある。アメリカのGoogleで探ると、Dvorakはクソ Colemakが最高という声もある。

一方、新しく覚える人はともかく、既にqwertyが使える人は変えるメリットがない、いや変えてはいけないという声もある

入力しにくいと感じるのは、QとPだ。正直言って私はいつも薬指を使ってごまかしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

誰でも左手の小指中指は苦手なのだろう。でもあまりにも左右が広いのではないだろうか? |

しかし日本ではqwertyがほぼ100%だけど、アメリカでは3分の1、Dvorakが3分の1、その他が……と群雄割拠らしい。これも真偽は知りません。

今はソフトでキーボードにどの文字を充てるかが簡単に操作できるし、新しい文字配列を考える人はキーボードに文字を書く必要がないらしい。いろいろ試す人は真っ白なキートップのキーボードを使っているとか。レベルが違う。

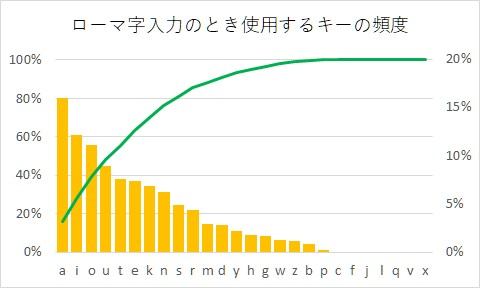

しかし大事なことがある。それは英語と日本語の音節は全く異なるということだ。日本語の特徴は常に母音と子音のセットであること。故に日本語の母音であるいつつのキーの回数が多くなる。それを考慮しなければならない。

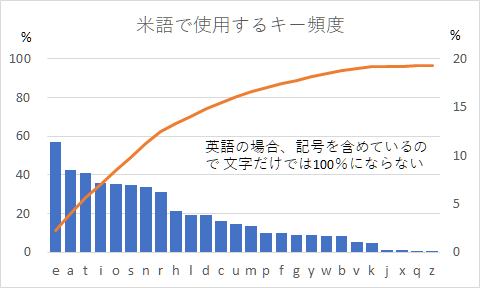

注:調査がアメリカのものなので、以下米語と表記する。

米語と日本語のキー入力の頻度は次のようになる。驚くことに上位8位くらいの文字はほとんど同じであるが、その順位は大きく異なる

日米とも上位6位内に5つの母音が入るが、米語の場合は「u」がランク外となり、また子音の順位は大きく異なる。

使う頻度を絵にすれば下のようになる。

注:頻度によって色を変えた。

| 13%〜 | ||

| 10%〜 | ||

| 7%〜 | ||

| 4%〜 |