| Topページ | コンセプト | 基本構成 | 製作 | 使ってみよう |

古いPCのマザーボードを利用して、見た目、HDD/DVDプレーヤーとしてしまいました ので紹介します。

| <目次> |

| 1.コンセプト |

| 2.基本構成 |

| 3.製作 |

| 3.1:ケース |

| 3.2:映像・音声切り替えSW |

| 3.3:フロントパネルのSWパネル |

| 3.4:組み立て |

| 4.使ってみよう・・・ |

少し前にPCで作成したDVD(DVD+R)を市販の安価なDVDプレーヤーで見ようとしたら タイトルは表示されるものの、本編が再生できないという現象が起きてました。 しかし、パソコン上では問題なく見れるのです。 そこで、PCのマザーボードを新しくしたのを契機に、古いマザーボードを使って DVDプレーヤーとして仕立てて、昔のDVD(DVD+R)をテレビで見れるようにしてしまおうと 思い立ったのがきっかけです。最近のプラズマテレビや液晶テレビにはコンポーネント 入力と称して、RGB/HV入力がついているものが多いので、そこに接続すればPCの 画像出力をテレビに映しだすことができます。 基本的なコンセプトとしては、以下の5項目とします。

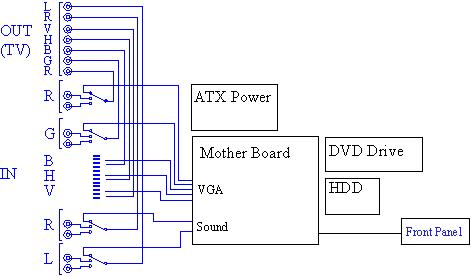

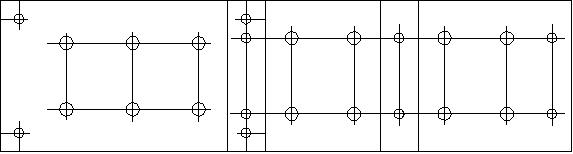

基本的な構成は、普通のPCにフロントパネルの部分(電源SW、リセットSW、LED等) をオリジナルのもので組むのと、VGA出力を映像のRGBHV信号に分けるのと、幾つかの DVDプレーヤー等の切り替えSWを追加しただけの簡単なものにしました。 キーボードやマウスはそのままです。通常使用するだけであれば、キーボードは まず使わなくてもいいし(接続して置いておくだけでいい)、マウスをワイヤレスの トラックボールにすればいわゆるリモコンとして使用できます。 また、最近はOSのインストールを含め、フロッピーディスクを使用することはまず ないので、来んかいはフロッピーディスクは使用しません。基本的には、 ATX電源、マザーボード、グラフィックカード、HDD、DVDドライブと外部の映像・音声 信号を切り替えるための若干の配線のみです。 全体構成を図1に示します。  図1:DVDプレーヤー全体構成 |

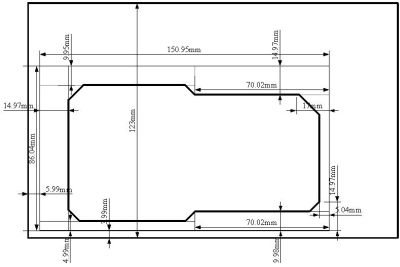

まずはケースの設計です。とりあえず、家にあるラックに収まること。 DVDプレーヤーっぽく見えること等を考慮して、大きさは 480mm(W)×300mm(D)×123mm(H)としました。高さが中途半端ですが、これが ラックに収まる最大の高さだったからです。きりの良い高さでかまいません。 フロントパネルは、DVDドライブ、SWパネル、切り替えSW、冷却ファン用の 空気吸い込み口がつきます。DVDドライブとSWパネルは角穴でフロントパネルの 中央に配置し、それ以外は丸穴で位置は適当に現物合わせで決めました。 空気吸い込み用の穴は取り付けるファンの大きさに合わせます(今回使用したのは ジャンク品です)。 また、ケースの材質については、フロントパネルがヘアラインメッキのアルミか鉄の ケースがかっこいいのですが、値段が高いし、加工が大変なので、シナ合板に しました。結果的には、見た目や質感等がウッドのラックにうまく合ってなかなか いい感じになりました。 最終的なフロントパネルは図2のようになりました。  図2:フロントパネル配置

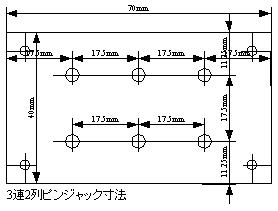

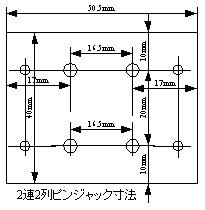

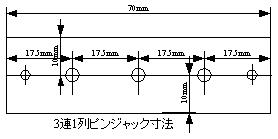

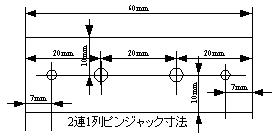

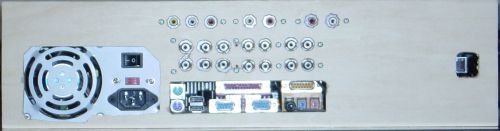

図4:ピンジャック寸法  図5:ピンジャック配置  図6:リアパネル

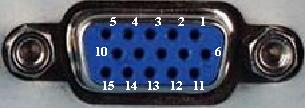

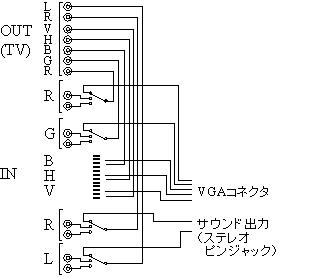

映像・音声信号は外部2系統、内部1系統の計3系統を切り替えることができるように します。通常では、ビデオスイッチ等を使うのが常識かもしれませんが、お金が かかります。そこで、部品屋に売っているロータリースイッチを購入し、映像と 音声信号を直接スイッチで切り替えて試してみたところ、全然問題なく使えました。 また、VGAはRGB/HV信号であり、最近のDVDプレーヤに付いているD端子は全て、 RGB/HV信号とですので(RGB端子が出ているDVDプレーヤもある)全てをロータリSWで 切り替えて使えるようにしました。 まず、VGAは図7のようなピンアサインになっているので、D-sub15ピン (VGA用の高密度タイプ)のオスのコネクタにRGB/HV信号および帰線にシールド線を 接続(はんだ付け)します。 サウンドについては、PCのサウンド出力から信号を引き出します。 これと、リアパネルのピンジャック(2系統分)をロータリSWに接続して切り替えます。 出力は再びリアパネルの出力用ピンジャックに接続します。実際の接続は、RGB/HVと サウンドのL/Rで7種類の信号になりますので、8回路3接点のロータリースイッチを 使用します。ただし、直接ロータリースイッチにケーブルをつなげるとシールド線の 嵐になってしまい、グランドの扱いも面倒なので、一旦ユニバーサル基板でシールド線 を受け、信号線のみロータリスイッチに接続するようにします。接続回路図および 配線のようすは図8のようになります。

フロントのスイッチパネルは、電源スイッチ、リセットスイッチ、電源ランプ、 HDDアクセスランプ等を配置します。各スイッチ、LEDはアクリル版に配置し、その アクリル版をケースのフロントパネルの角穴のところに接着します。マザーボードの マニュアルを見て、各スイッチ、LEDを接続してください。通常は全てのランプは LEDになると思います。また、今回、幾つかのLEDをつけていますが、これは マザーボードマニュアルにそれだけの数のLEDつけることができるとなっていたからで、 通常はHDDアクセスランプだけで充分だと思います。スイッチはATX電源であれば 電源スイッチ・リセットスイッチともタクトスイッチで充分です。今回は手持ちの ものを使用しました。できれば丸型のスイッチの方が穴が開けやすくていいでしょう。 作り方はいたって簡単で、まずアクリル板を適当な大きさにきり、その上に スイッチやLEDを並べて大体の位置を決め、穴を開ける中心の部分に印をつけます。 次にスイッチやLEDが入る穴をあけます。LEDは面倒なので、直接アクリル板に 接着します。タクトスイッチは基板取付タイプが多いので、ユニバーサル基板に はんだ付けし、適当な高さになるようにスペーサ等で調整してユニバーサル基板を アクリル板に接着します。次にスイッチ、LEDにフラットケーブル等をはんだ付け します。最後にマザーボードのマニュアルを見ながら2.54mmピッチのピンヘッダ用の コネクタにフラットケーブルをはんだ付けし、マザーボードに接続して完了です。  図9:フロントのSWパネル |

| 3.4:組み立て | ページ先頭へ |

映像・音声切り替えSW、フロントのSWパネル回りができたところで全体を 組み立てます。

- まずATX電源を付けます。本当はねじで固定するのが筋かもしれませんが、 今回はケースに接着してしまいました。拡張カードをたくさん付けるわけ でもなく、MAXの消費電力を食うことはないと思いますので、電源が 壊れることはまずないという前提です。

- フロントパネルに空気吸い込み用の冷却ファンをつけます。冷却ファンは 12V電源のものを使用します。ねじ止めしても 接着してしまってもかまいません。ファンの電源には自動車用のギボシを つけておきます。自動車用のギボシはPCの電源コネクタにうまくはまる大きさ で、非常に使えます。AutoBax等で購入すれば充分です。

- フロントに作ったスイッチパネルを取り付けます。現物合わせで適当に 位置決めし、接着します。

- ピンジャック類をケースに取り付けます。マザーボードが付けにくくなるので、 まだシールド線は配線しません。

- 次にマザーボードを付けます。スペーサは5mm程度の金属製のねじきり

タイプを使用し、マザーボードとスペーサはねじで止めますが、スペーサは

ケースに接着してしまいました。

マザーボードを取り付けたら、スイッチパネルとマザーボードを接続します。 また、フロントパネルにつけた冷却空気吸い込み用のファンの電源も接続 します。 - ピンジャックにシールド線の片方をはんだ付けし、その後、ユニバーサル基板 にもう片方をはんだ付けします。シールド線の数が非常に多いので、 間違わないように注意します。

- さらにグラフィックカードをマザーボードにとりつけ、シールド線を接続済みの

VGAコネクタ(オス)をグラフィックカードに差し込みます。シールド線の先は、

先程のユニバーサル基板にはんだ付けします。

地震でもない限り激しく動くことはないので、グラフィックカードは 固定せず、PCIスロットに指しただけの状態です。 - ロータリーSWをフロントパネルに仮止めし、ユニバーサル基板とロータリー SWの間を配線します。配線が終了したらロータリーSWのねじを固く締めて フロントパネルに固定します。

- ユニバーサル基板をフロントパネルに接着して固定します。

- 次にハードディスクを接続します。ハードディスクは特に固定しなくても いいのですが、今回はイモねじをつかってスペーサとハードディスクをつなげ、 スペーサをケースに接着しました。HDDを交換する予定がなく、単に DVDプレーヤとして使うだけならこれで充分です。

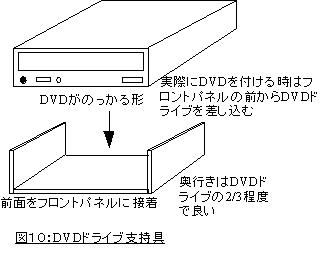

DVDドライブを置く台を作ります。DVDドライブの大きさをはかり、ドライブを

上に載せることができるように合板をコの字型に組み、接着します。コの字型

の奥行きはDVDドライブの2/3程度で充分です(図10)。DVDドライブは

マザーボードの真上にくるので、あまり奥行きが大きいと、CPUの放熱効率が

下がってしまうので、可能な限り短くしておきます。DVDドライブの台に現物

合わせでねじ止め用の穴をあけ、DVDドライブをねじ止めします。

DVDドライブを置く台を作ります。DVDドライブの大きさをはかり、ドライブを

上に載せることができるように合板をコの字型に組み、接着します。コの字型

の奥行きはDVDドライブの2/3程度で充分です(図10)。DVDドライブは

マザーボードの真上にくるので、あまり奥行きが大きいと、CPUの放熱効率が

下がってしまうので、可能な限り短くしておきます。DVDドライブの台に現物

合わせでねじ止め用の穴をあけ、DVDドライブをねじ止めします。

なお、DVDドライブ自体は、全てを組み立てた後にフロントパネルの前から 差し込んで取り付けます。

- 必要があれば、イーサネットカードやモデム等の拡張カードを取り付けます。 今回は余っていた古いイーサーネットカードをつけました。一応、LANケーブルを 引き出す穴をあけてあります。

図11:内部全体構成

でき上がり...

図12:フロントビュー

図13:リアビュー

まず、出来上がったDVDプレーヤーにマウスとキーボードを接続します。 マウスはワイヤレスのトラックボール等が一番良いと思われますが、 今回は通常のホイールマウスと小型のキーボードを接続しました。 次に、RGB/HV出力およびオーディオ出力をプラズマテレビあるいは液晶テレビに 接続します。入力端子がD1/D2端子しかないテレビでも、D1/D2端子とRGBや RGB/HV端子を接続するケーブルが売っているので、それを使えば作成した DVDプレーヤとテレビの接続ができます。 ロータリーSWをVGAカードの出力に合わせ、とりあえず、手持ちのWindows2000を インストールしてみました。DVDを見ることができればいいので、Linuxでも 問題ありません。 図14にWindows起動後のようすをしめします。普通のPCよりもだいぶ フォーカスが甘いなといった感じです。まぁTV用のディスプレイということで あれば、こんなもんかなっといったところでしょう。図14の両側にみえる スピーカーはテレビ用(AV用)として自作したもので、別途ホームページにて 紹介する予定です。 テレビのズーム調整をすれば、横長(16:9)の全画面で見ることができると 思います。また、最近のグラフィックカードは横長の設定があるはずなので、 プラズマテレビあるいは液晶テレビをそのまま横長全画面で見ることができると 思います。 さっそく映画を観てみましたが、画質、音声友にまったく問題ありませんでした。 プロが見たらいろんな問題があるのかもしれませんが、個人的に楽しむ限りでは 市販のDVDプレーヤとまったく同じでした。 なかなか使えるDVDプレーヤが出来上がりました。これで、様々な映画や自作 DVDを見ることができそうです...  図14:プラズマTVのWindows画面 |